餅と茶筒と"Everybody, Jump!"のはなし

東山に行く時は絶対に祇園饅頭に寄る人、ソールです。

初夏を吹っ飛ばしての真夏日かと思いきや、突然に冷え込む天候に体調が振り回されぱなしです。例によって前情報ゼロで知人と向かったのは2023.6.4まで京セラ美術館にて公開、[特別展 跳躍する作り手たち -人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー](長いなオイ)。

デザインジャーナリストの川上典李子の企画監修の元、地球環境/人間社会、歴史/テクノロジーの進化、自然物/人⼯物という広大なテーマの元、アート、デザイン分野で活躍する4,50代の若手(若手?)作家20人(チーム含め)の合同展覧会。

まず思ったのが、土日に行ったのに人少なっ!去年やってたウォーホール展とえらい違い!あの入場するまでの行列は一体なんだったのか。ウォーホール展は作品のボリュームの少なさ等相まって、物足りない展示だったかなと思い出した。ダラダラゲラゲラ喋ってる感想がこれ。

以下、今展覧会で気になった作品、アーティストのメモ。

ガラス造形作家、津守秀憲の作品、"存在の痕跡"シリーズ。

土とガラスを組みあわせる混合焼成は、鍾乳洞や大地の荒々しさがあり、非常にかっちょいい。

…

木工職人、中川周士の作品、"Born Planets"シリーズ。

父、中川清司が考案した、木の正目をあわせる柾合わせ(まさあわせ)という技法を用い、木を幾多のレイヤー上に織りなす緻密で滑らかな器は圧巻。思わず触りたくなる。

…

コメンタリーの強いアーティスト、岩崎貴宏の作品。

"Out of Disorder(Layer and Folding)"はタオル、糸や綿棒など、真っ黒で巨大なランドスケープが会場の一角を埋める姿は力強く、日常生活と大量廃棄物の関係性を意識させる。

対照として"アントロポセン"は大量のカラフルな石鹸や洗剤が並び、(恐らく石鹸粉で)空が描かれている。嗚呼、我々の体内には既に大量のマイクロプラスチックが...なんて思ったりしながら。

…

アートチーム、目[mé]の作品、"アクリルガス"シリーズ。

地球はただのガス惑星であることを表現した、淡い抽象的な作品。もっと深い意味がありそうでよくわからないけど綺麗。

…

写真家、横山隆平の作品、"WALL crack"シリーズ。

コンクリートの破片に写真をUVプリントした作品たちがいい感じにスポットライトで展示されている。「なんだかベルリンの壁みたいだな」とか思ってたら9/11に言及しており面食らってしまう。創造と破壊、人の歴史。

そして今展覧会の目玉作品(?)とも言える大スケールの3作品。

西陣織ブランド"HOSOO"を展開する株式会社細尾代表、細尾 真孝ディレクションの元、アーティストの平川紀道、数学者の巴山竜来のコラボレーション作品"QUASICRYSTAL―コードによる織物の探求"。

織物の縦糸と横糸をゼロとイチ(0と1)のアルゴリズムに置き換え織物を生成する、まさに伝統芸能×テクノロジー。プログラミングによるパターンの一意性を確保し、織物のユニークで繰り返しのないデザインを生成する。

…

高級茶筒の開化堂のディレクター、八木隆裕、クリエイティブチーム、ライゾマティクスの石橋素/柳澤知明、クリエイティブ・ディレクターの三田真一のコラボレーション作品"Newton’s Lid"。

茶筒の蓋が自重で開閉する様を"重力を可視化する装置"として見立てたインスタレーション。筒の蓋スーッと動き、センサーによって蓋が開ききる前に回転し、またスーッと動き、静かにトンと閉じる姿は謎の心地よさがある。(設営はめちゃくちゃ大変だったそうな。)これが果たして未来で「地球を懐かしむアイテム」になるかは別として、茶筒の新たな価値創造(少しぶっ飛んでいるが)を提示している。真面目に茶筒と向き合うドキュメント映像は、もはやコントに見えてくる。

…

吉泉聡を代表とするデザインスタジオTAKT Projectの作品"Evoking Object"シリーズは"変化すること"を表現する作品たち。壁一面に展示されているブレインストーミング図はなんだか「野暮ったいな」とかうっかり思ってしまったが("ブレストを意図的に見せる"行為自体が"やってる感"があってあまり好きではない)、作品は強烈におもしろかった。

"black blank"は磁性液体の池に白い柱が立つ作品。おそらく柱の中に上下する磁石が入っているのだろう、液体は重力に負けるまで、ゆっくりと柱を登って行き、黒い足跡を残して池に帰って行く。

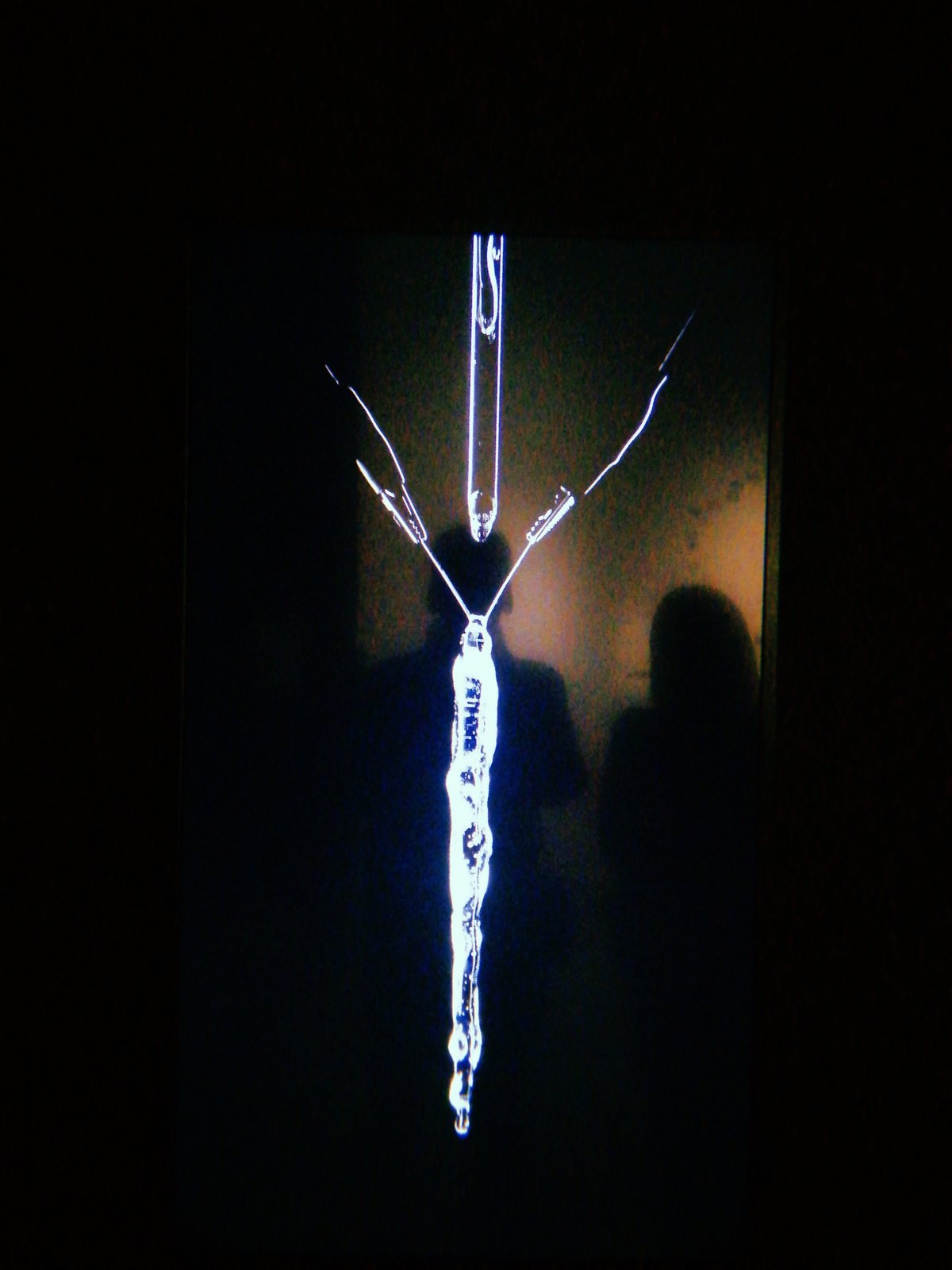

一番のお気に入り"glow ⇄ grow: globe"は光で固まる樹脂の塊をプログラミングされたLEDで硬化させていく照明オブジェクト。樹脂を継ぎ足して行くことでオブジェ基、"光"が変化/成長/進化していく巧妙なインスタレーションにうっとりしていた。光るアートすき(虫か)。

…

この他にはISSEY MIYAKEの派生ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKE(エイポック エイブル イッセイ ミヤケ)から"TYPE-Ⅱ-004"という宮島達夫監修のデジタル数字を遇らったプリーツの展示が印象に残った。(ただ宮島のクレジットが大々的にされておらず、宮島だよね...?と困惑。後日、偶然足を運んだ取り扱い店で知る。すんごくかっこいい店!)

展覧会はワーク全体の質が高く、自然とテクノロジーをバラエティ豊かな視点から見ることのできた充実した展覧会だった。川上が21_21 DESIGN SIGHTのアソシエイトディレクターをしているだけあって、ワークのチョイスや展示の雰囲気が21_21っぽいなと感じた。ただ21_21は、あの安藤忠雄のクレイジーな建設空間とも相まって完成しているので今回の展示はそれには敵わないだろう。あの広い空間にドーンと展示物を一同させ、「自由にみてください」とばかりに展示するのと比べれば、"順路"がある今展示では印象が違う。やはり広大なテーマの展示物たちは広い空間で見たい。

また目玉作品(?)以外の作品は紛れもなく"人間の技術"がテーマではあるものの、それ以外の作品に関して今展覧会のビジュアルとロゴに結びつけるのが難しい。このロゴきらい。プライムカラーの四角形から生成されたカクカクの"跳躍展"の文字(因みに"跳躍展"は正式名ではない。ややこしいなお前)は

テクノロジー/デジタル系の展覧会だと勘違いしないか?この"跳躍"の"足"の部分を"人"に見立てられピョーンと飛ばしてるのも安直だし(てかあんま"人"に見えないし)、展示内でこの"人"が展示の順路を「こっちでござい」みたいに指差し(?)しているんだが、これ本当にいる?「とりあえずデザイン展のポスターお願いします」みたいな適当な発注だったのか?

逆に言えば日本の伝統工芸的なアスペクトに頼りっきりな感じも否めないかな。もちろん日本ベースのアーティスト中心なので当然だが、もっと視野の広いアーティストはいなかったのかなとも思った。そして展示の大トリ、デザイナー田村奈穂の"フロート"。かっこいい照明作品なのだが妙に明るい出口前に並んでおり、それが"明るい出口=希望的な未来"を暗示しているにしても印象が弱く感じた。跳躍とは。

京セラ美術館への信頼を失いつつ、ともあれアートとデザイン、自然と人を境界を考えさせられる展覧会であり、この界隈のアーティストを知らなさすぎる自分にビビる(目[mé]以外ほぼ知らなかった...)。何か見聞きする度、制作する度に考えるのかもしれない。文化と自然との共存性と二面性を。

閲覧いただき、ありがとうございます。

よろしければフォローお願いします。

【ソールカプリンの活動】

📸インスタ→instagram.com/saulkaplin

🕊ツイッタ→twitter.com/saulkaplin

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?