『蜜月』 ある一つの時代

今日は『密月』という映画を紹介したい。

2022年の『密月』ではない。1984年に公開された、佐藤浩市主演の『密月』である。小説家の立松和平が自らの体験を元に書き上げた自伝小説が原作で、それを本人自ら脚本化し、『海潮音』の橋浦方人が撮影した。

時代

時代は1970年代後半から80年代初期、昭和で言えば50年代。1969年の全共闘による東大安田構堂占拠事件を頂点とする熱い政治の時代は、1972年連合赤軍による浅間山荘事件により突然の悲鳴にも似た終焉を迎え、一握りの者たちの呻きや呟きや足掻きが燻りとして残るなか、世界経済の低迷の中でいち早く不況から脱出した日本が、バブル経済に向かってひた走りに走り始めようとしていた頃である。

この時代を少し詳しく振り返ってみたい。

1975年(昭和50年)●ベトナム戦争終結 ●山陽新幹線開通 ●前年に東京都江東区豊洲に1号店をオープンした「セブン-イレブン」が24時間営業を開始。翌年(1976年)にはわずか2年で100店舗に拡大し、1980年には1000店舗を達成。2024年1月時点で、全国で5万7千店以上になる現代のコンビニ時代の本格的な幕開けを告げた。

1976年(昭和51年)●ロッキード事件、田中角栄前首相の逮捕 ●戦後生まれが人口の半数を超える ●コマネチがモントリオール五輪で10点満点

1977年(昭和52年)●日本の平均寿命世界一になる(男 72.69歳・女 77.95歳)

1978年(昭和53年)●成田空港開港 ●原宿に竹の子族登場 ●インベーダーゲームが翌年にかけて大流行 ●ガルブレイスの「不確実性の時代」がベストセラーとなる ●映画「スター・ウォーズ」日本公開 ●セブン-イレブンが「それまで買うものではなく、家庭で作るものだった」おにぎりの販売を開始

1979年(昭和54年)●米中国交正常化 ●米スリーマイル島原発事故 ●ソ連アフガン侵攻 ●日本では三菱銀行北畠支店人質籠城事件 ●第二次オイルショック ●ソニー初代ウォークマン発売、爆発的に売れた ●エズラ・ヴォーゲルの「ジャパン・アズ・ナンバーワン」がベストセラーとなる ●キャリア・ウーマンという言葉が生まれ、シカト、ダサい、ナウいなどの言葉がこの頃から使われるようになった

1980年(昭和55年)●山口百恵が引退し松田聖子がデヴューする ●日本の自動車生産台数が1100万台を突破、アメリカを抜いて世界一となる ●任天堂、初の携帯型ゲーム機「ゲーム&ウオッチ」を発売、1985年の販売終了まで日本で1287万個、日本国外で3053万個、総計4340万個を売り上げた ●予備校生による金属バット両親殺害事件 ●身代金誘拐事件が多発、史上最多13件を記録 ●モスクワオリンピック開催、アメリカを中心に日本を含め約50カ国がボイコット ●ぶりっ子という言葉が生まれる ●ジョン・レノンが自宅前で殺害される。

1981年(昭和56年)●「オレたちひょうきん族」放送開始 ●新潮社から写真週刊誌「FOCUS」創刊 ●千葉県船橋市に日本初のアメリカ型大型ショッピングセンター「ららぽーと」がオープン ●ファミリーマート、コンビニエンス事業を開始 ●校内暴力が史上最多。

1982年(昭和57年)●ホテルニュージャパン火災 ●日本航空350便墜落事故 ●東北・上越新幹線開業 ●「笑っていいとも!!」放送開始 ●ソニーが世界初のCDプレイヤーとCDソフトを発売 ●歴史教科書問題 ●厚生省、清涼飲料水容器にPETの使用を認可、ペットボトル飲料の誕生

1983年(昭和58年)●ディズニーランド開演。初年度の入場者数993万人 ●任天堂、ファミコンを発売 ●NHK朝ドラ「おしん」ドローム。最高視聴率62.9%。 ●日本で初めて体外受精児(試験管ベビー)誕生 ●大韓航空機撃墜事件 ●沖雅也、京王プラザホテルの最上階から飛び降り自殺 ●日本海中部地震、104名が死亡 ●萩原健一、清水健太郎、大麻取締法違反で逮捕 ●TSUTAYA 1号店、大阪枚方駅前にオープン ●横浜市内に住む14歳から16歳の未成年者10名が浮浪者連続襲撃殺傷事件に関与した疑いで逮捕される

1984年(昭和59年)●ソニー、1979年のウォークマンに次いで、ポータブルCDプレイヤー「ディスクマン」発売 ●宝酒造「タカラ缶チューハイ」を発売 ●松本智津夫(麻原彰晃)が「オウム神仙の会」(後のオウム真理教)を設立 ●「風の谷のナウシカ」(宮崎駿監督)封切り ●グリコ・森永事件(警察庁広域重要指定114号事件)発生 ●講談社から写真週刊誌「FRIDAY」創刊、「FOCUS」との有名人スキャンダルのスクープ合戦はFF戦争と呼ばれた ●トルコ人留学生の訴えにより「トルコ風呂」の名称を「ソープランド」と改称 ●ピーターパン症候群

1985年(昭和60年)●「科学万博-つくば '85」開催 ●男女雇用機会均等法が成立 ●日本航空123便墜落事故。520名が死亡 ●電電公社がNTTに、日本専売公社が日本たばこ産業株式会社 (JT) にそれぞれ民営化される ●初の日本人宇宙飛行士誕生 ●NTTが「ショルダーフォン」を発売 ●任天堂ファミコンソフト「スーパーマリオブラザーズ」発売、空前の大ヒットとなる ●阪神21年ぶりセ・リーグ優勝、その後日本シリーズでも西武ライオンズを破り日本一となる ●日本初のエイズ患者を認定 ●東京ディズニーランド~成田国際空港直通バスの運行開始 ●豊田商事会長刺殺事件 ●松田聖子と神田正輝が結婚 ●バブルとその崩壊を含め、その後の日本経済に甚大な影響を与えることになる所謂プラザ合意が、米国ニューヨークでG5によりなされる ●ドリフターズの「8時だョ!全員集合」の生放送が終了、16年の歴史に幕をおろす ●クイズ番組「アップダウンクイズ」終了、こちらは22年という歴に幕 ●久米宏「ニュースステーション」が放送開始 ●午後のワイドショー番組の草分け的存在であり、1965年から約20年半5359回生放送された「アフターヌーンショウ」が「やらせリンチ事件」により放送打ち切り。これは、1985年8月20日、番組が「激写! 中学女番長!! セックスリンチ全告白」と題し、ある暴走族が多摩川河川敷でバーベキューパーティをしているなか、参加していた女番長2人が女子中学生5人をリンチするシーンの「隠し撮り」を放送したもので、その後、警察の捜査により番組ディレクターが女番長や暴走族に金を渡しリンチを行わせていたことが判明、暴行を加えた女性二人、関与した暴走族関係者男性二人が逮捕され、それとともに番組ディレクターも暴力行為教唆容疑で逮捕された。

1975年(昭和50年)から1985年(昭和60年)の11年間の、主として日本の事件や出来事を、出来るだけ時代の空気感が伝わるよう私目線でピックアップしてみた。単独のまとめサイトの記事を丸ごとコピペするのではなく、自分の記憶を辿りながらあれこれ調べたので、たったこれだけのものであるが思いのほか大変な作業で、だが同時に私としては非常に楽しくもあった。というのも、この昭和50年代は私の20代の時期にほぼ一致するからである。皆さんはどうであっただろうか?若い頃にこの時期を過ごした人たちにとっては、非常に感慨深いものがあるのではないだろうか。

この時代は、そのような生活が一体どういうものか、今の若い人には想像すらつかないだろうが、まだネットもスマホもなかった。現在の基準から見ると人々の生活は非常に質素で、利便性も文化的洗練度も非常に低かった。だが、こうやって見てみると、先ほども述べたように熱い政治の時代が決定的に終わり、人と人の繋がりが希薄にドライになり、その生活や価値感や人々の求めるものがどんどん個人化矮小化されてゆき、そして、利便性が増し情報や娯楽が氾濫すればするほど、一人一人の生身の生と内面が空虚なものになっていく、まさに「この現代」にまっすぐ繋がる、その萌芽がすべて出揃っているのが見て取れるのではないだろうか。大袈裟な言い方をすれば、まだ20世紀だった「貧しいが豊かな」戦後日本社会が、この21世紀の「豊かだが貧しい」今の日本社会へと大きく舵を切り、その方向性を決定的にした時代が、この昭和50年代だったのではないだろうか、と私は思うのである。

さて映画に話を戻すと、劇中では正確な年代ははっきりと述べられていないが、劇中のシーンをヒントにあえて特定してみると、おそらく昭和54年か55年つまり1979年あるいは80年から翌年にかけての一冬の出来事を描いたものだろうと思われる。一冬というのは、冬のシーン以外ないこと。そして、主人公が妹からもらったセーターをほとんどいつも身につけていることから、そうではないかと伺える。年代の方は、まず映画の前半部分で本田博太郎演じる前衛舞踏集団の一人が、益岡徹演じる座長に「10年前のものなんだけど、聞いてみてくれ。これが凄いんだよ」と言いながら、あるフリージャズのライブ演奏のテープを持ちかけている。劇中ではその演奏は糸賀祥介トリオというピアノトリオが行ったものだが、これにはモデルがあり、1969年7月、激しい学園紛争さなかバリケード封鎖された早稲田大学構内で実際に行なわれた山下洋輔トリオの伝説的な演奏のこと。

山下洋輔と言えば、今でこそ、激しく即興的に演奏をする「フリージャズ」の代名詞的存在であるが、それまで彼は、ごく真っ当な「正統派」モダンジャズを追求していた。ところが彼は、そのフリージャズの創始者ともいうべきオーネット・コールマンやセシル・テイラーなどの音楽に衝撃を受け、何よりも決定的だったのは、現代音楽家ジョン・ケージの『4分33秒』を知ったことだと言う。この『4分33秒』とは、ステージの中央に置かれたピアノの前にピアニストが座り、そして4分33秒の間まったく何もしないという「ピアノ曲」なのである。ピアノを弾かない「ピアノ曲」。究極の掟破りである。彼は自らもその掟破りを決意する。そして1969年春頃から、周囲の困惑や驚きをよそに、怒涛のフリージャズの世界に突入してゆくのである。

そのような、権威や既成の秩序を破壊しようと試みる反体制的なアングラ活動を取材していたのが、当時、東京12チャンネル(現:テレビ東京)のディレクターだった田原総一郎。その彼に山下洋輔の話が伝わり取材するということになった。話の中でどんな風に死にたいかという話題になった時、山下洋輔は「ピアノを弾きながら死にたい」と言った。「それなら俺が殺してやる」と思いついたのがバリケード封鎖の中のゲリラライブの企画である。

その時、早稲田大学は、敵対する新左翼セクトと大学当局との慣れ合いを批判する黒ヘル全共闘が、本部と当時の第二学生会館(今は取り壊され別の建て物になっている)をバリケード封鎖していた。その全共闘に知り合いのいる田原総一郎が話をつけ、大隈構堂にあるピアノを担ぎ出し、それを別の敵対セクトが占拠している第4学館に持ち込み、そこで山下洋輔(p)、森山威男(dr)、中村誠一(sax)の3人がフリージャズを演奏しようというのである。謂わば敵地への殴り込み演奏である。火炎ビンが飛びかう激しい学園粉争のさなか、企画当初は対立セクトに襲撃され、3人が逃げ惑うなか、対立セクト同士の内ゲバで会場が大混乱に陥ることすら想定していたのだが、案に相違して、3人が演奏を始めると、学生たちは全員ゲバ棒を横に置き、静かに真剣に彼らの演奏に聞き入っていたという。それほど演奏は激しく真に迫ったものであった。山下洋輔たちからすれば、演奏は、学生運動や政治闘争に命をかけている学生たちとの、ある意味、音楽が勝つか思想が勝つかの真剣勝負だったのである。この時、大隈構堂のピアノを担いだ者たちの中には、中上健二や高橋三千綱、北方謙三などもいたと言う。また立松和平はこの事件を元に『今も時だ』という小説を後に書き、新潮新人賞候補となり、商業誌デビューを果たした。

この山下洋輔トリオ、劇中では糸賀祥介トリオという名で、生活向上委員会というジャズ集団の原田依幸(p)、藤川義明(sax)、安倍正隆(dr)が演じている。ゲリラライブの回想シーンは、実際のドキュメンタリー映像とドキュメンタリー風に編集した映像を混ぜ合わせたもので、原田、藤川、安倍の三人も演奏の演技だけ、音源は実際のライブ音源というややこしいことをやっている。また、それを見ているまわりの学生たちの映像も、実際のドキュメンタリー映像と作ったものの混ぜ合わせで、凝った作りになっている。しかし物語り中頃での、新宿の有名なジャズのライブハウス PIT INN での演奏シーンや、最後の方での糸賀トリオと前衛舞踏とのジョイントコンサートでは実際に彼ら本人たちの演奏を披露していて、これが非常に素晴らしい迫力ある演奏をしている。

年代特定のもう一つは、映画のかなり後半の方で、主人公が早稲田大学に出向くシーンがあるが、その際「エンタープライズ佐世保寄港糾弾!」という立て看板がことさら大写しにされる。エンプラの佐世保寄港と言えば、まず思い出されるのが1968年の大規模な反対闘争。1968年1月17日、アメリカ海軍の原子力空母エンタープライズが佐世保に入港し、21日まで停泊した。エンタープライズはベトナム戦争の空爆のための空母であり、補給などを目的とした日本国内初の寄港であった。この時の反対運動や抗議行動は、学生、野党、左翼、新左翼、労働団体、過激派のみならず、日本中の一般市民をも巻き込んだ非常に大きな一大ムーブメントとなった。実は、エンタープライズはその後もう一度佐世保に寄港している。1983年3日21日である。この時は1968年の時と違い、ごく一部の団体や過激派が2月から3月にかけて小規模な反対運動や抗議行動を展開しただけで、一般市民の関心も非常に薄かった。映画の映像はこの時の実際の早稲田大学を撮影したものであろうと思われる。

監督または立松和平は、この立て看板一枚を大写しにすることで、1960年代末期の熱い時代に想いを馳せながら、その後の世相の移り変わりと、そして10数年後の「今」を描きたかったのであろう。映画は主人公たちの一冬の出来事を描いていて、その始まりは1979年か80年なので、1983年の立て看板は、正確な辻褄を合わせようとすれば少々おかしい。この映画の劇場公開は1984年1月18日。撮影は1982年から83年にかけて行なわれたのではないか。実は原作の『蜜月』は、最初『路上の愛』というタイトルで集英社の文芸誌「すばる」の1982年8月号に掲載され、同じ年の12月に『蜜月』と改題され集英社より単行本として刊行された。なので小説の方にはこの場面はないはずなのだ。実は、私は偉そうなことを書いているが、小説の方はまだ読んでいない。だから「はずなのだ」としか書けない。しかし米政府がエンタープライズの佐世保寄港を外務省に正式に通告したのが1983年3月9日。それ以前に米政府から日本政府にその打診はあったであろうが、米政府にとっても日本政府にとっても国家機密のはず。立松和平はおろか民間人の誰も1982年8月以前の段階では知り得なかったはずである。おそらく監督たちは1983年に入ってから、主人公が早稲田大学に行くシーンを撮っていてこの立て看板を見かけたのであろう。そして、時代を描くのに「これだ!」と思い、このシーンを劇中に含めたのではないか。あくまでも「のではないか」なのだが。

さらにもう一つ、主人公村上哲明の下宿の壁に張ってあるポスター。アル・ディ・メオラというギタリストの『スプレンディド・ホテル』というアルバムジャケットのポスターなのだが、このアルバムのリリースが1980年5月10日。故に時代特定はさらに絞れて1980年から1981年にかけての冬。まぁ、これは単に映画の小道具の一つで、それほど深い意味はないであろうが、時代感はよく伝わる。あるいは立松和平か監督かスタッフの中の誰かが大好きだったのか。

物語り

佐藤浩市演じる村上哲明は地方出身の、小説家志望の早大生。下宿の女将の息子に文豪と呼ばれ、自分の飼っている猫には漱石と名付けている。大学にも行かず築地の魚市場などで二ヵ月アルバイトをしては、次の二ヵ月は小説を書いて早稲田文芸という文芸誌に持ち込み、ボツにされるという当てのない暮らしをしている。そのかたわら前述の好天(こうてん)舞踏団という前衛舞踏の集団にも出入りしていて、他の仲間と共に舞台で踊ることを夢みて稽古しているが、益岡徹演じる座長の好天に「ラジオ体操じゃねぇか、下手くそ。アハハ」と笑われてしまう始末。また、癌で入院している母親を見舞いに行った際も、川上麻衣子演じる妹に「お兄ちゃんこそ、同級生の人たちはちゃんとお勤めして、結婚して子供のいる人たちだっているのよ。いくら小説が書きたいからって…」などと言われる。

その早稲田文芸の編集室には、裕福な家柄の、お嬢様育ちで清楚な女性が事務員として勤めていた。職場に花を必ず持って出社する、そういう女性であった。名前をみつ子(中村久美)と言った。哲明は彼女のことを好きになってしまうが、彼女には、見合いをして付き合い始めたばかりの男性がいた。だがみつ子は、周囲や親に押し付けられた結婚話に内心はどこか冷めた気持ちでいた。ある日の午後、前回の原稿がボツになってしまったので、哲明は下宿の部屋で新しい小説を書き始めようとするが、外がうるさくて集中できない。原稿用紙に『路上の愛』というタイトルを書いたきり一行も進まない。仕方なく外に出て公衆電話から早稲田文芸の編集室に電話をかけ、みつ子を食事に誘う。みつ子は「(同僚の)中山さんと二人なら」と言うが、みつ子も、押しは強いが純朴で純粋な、型にはまらない生き方をしている哲明にどこか惹かれていて、結局誘われるまま一人で出かけて行った。

そのデートの居酒屋で、書いている小説のことなどをみつ子に尋ねられ、その場の思いつきを取り留めもなく話す哲明。

「若い男が女の子を好きになってさ、食事にでも誘いたいと思うんだけど、金はないし、部屋は狭くて汚いんだよ。街に公園があってさ、公園には薔薇がたくさん咲いてるんだよ。で、ベンチとテーブルがあって、すごくいいとこなんだよな。男が女の子と食事をする約束をやってさ、公園で待ち合わせをするんだ。テーブルの上にワインとかサンドイッチとか用意して待ってるんだ」

「女の子はケーキを持ってくるんでしょ」

「いや、来ないんだよな。遠くで見て、帰ったのかもしれない。男は待ってるんだ。薔薇がたくさん咲いてて、だんだん暗くなってきて、風も冷たくなってきて」

「今度の小説?」

「いや、今思いついたんだよ。こんな作品、甘ったるくて書けやしない」 「いい話だわ」

「こんな話だったらね、頭ん中であぶくみたいに幾らでも浮かんでくるよ。俺はね、もっと強い作品を書きたいんだよな」

……

「結婚すんだってね。この前、話してたけど」

「うん」

「おめでと」

「一流会社の社員で収入はいいし、人柄も悪くないし、これ以上言うことないんだけど……なんだか、も一つ足りないの。私、無いものねだりしてるの分かってるんだけど」

「それじゃあ俺と結婚するか。無いもんばっかりでせいせいしたもんだぜ」 「なに、それ」

「あーあ、どっかに結婚したがってる女いねぇかなあ。仕事を持ってて収入がある女がいいな。俺は将来有望だからさ、絶対損はないよ。結婚じゃなくてもいいんだよな、一緒に暮らすだけでもさ」

「それじゃあ一生独身よ」

哲明はもう一軒誘うが、門限があると言って断られる。その別れ際、路上で哲明はみつ子を抱き寄せ、無理にキスをしようとするが抵抗され、足早に立ち去られてしまう。

その一方で、好天一座はプロダクションを立ち上げ、10年前の糸賀トリオの早稲田乱入ライブの録音テープをレコード化して販売することを決め、そしてその糸賀トリオとの、フリージャズと暗黒舞踏のジョイント公演に向けて大きく動き出そうとしていた。

哲明は自分の在り方に大きな危機感を感じていた。少し前から取り組んでいた『路上の愛』を書き上げ、早稲田文芸の別の事務員を喫茶店に呼び出す。そして早稲田文芸の編集人であり小説の大家の水本先生に原稿を直接手渡して読んでもらうことを頼み込む。

「今度のはね、ちょっと自信があるんです。今度こそ作品が掲載されないと、俺、何やってんのか分かんなくなっちゃうんですよ」

そしてその喫茶店で、みつ子が近々、相手と結納を交わす予定であることを聞かされる。

哲明はみつ子が一人仕事をしている事務所に出向き、彼女に思いの丈をぶつける。

「俺は天才だなんてとても言えないけどさ、でも、いつかはいい作品の一つぐらいは書けるかもしれないし、いや、実際はもう書いてるかもしれないけど、それを読んだやつが分かんないだけでさ、いい作品かどうかなんて誰にも分かんないだろっ!」

それを聞きながらみつ子は、困ったわねと駄々をこねる子供を見るように微笑みながら、

「公園のベンチで待ってる男の子はどうしたのかしら?」と尋ねる。

「待ってるさ」

「女の子は来るの?」

「いや、来ない。来ないんだから仕方ないだろ」と拗ねて不貞腐れたような態度をする哲明。

みつ子はみつ子で、平凡な結婚をし平凡な幸せを求める気持ちと、どうしても哲明に惹かれていってしまう自らの気持ちの間で揺れていた。自暴自棄とすら言える哲明の無軌道なひたむきさに不安を抱えながらも、結局それに引きずられるように哲明と会ってしまう自分をどうしていいか分からず悩んでいた。

ある日、デートで食事をしながら

「もう会わないって言ってやったの。自慢ばかりする人は嫌いなのよ。決められた道しか歩いてないのに」

そう言いながら、テーブルにぽとぽとと涙をこぼして泣き始めるみつ子。店を出て夜の道を歩きながら、どんどん暗く沈み込んでゆくみつ子の表情を見ながら、哲明はおどけた真似をしたり、友達の猿に会いたいんだと言って夜の上野動物園の塀によじ登って落っこちてみたりと、必死になってみつ子を慰めようとする。そして一旦は笑顔を取り戻したみつ子だったが、内心では、もう哲明にも会わないでおこうと思っていた。そして、次に哲明から事務所に電話があった時、「もう会わないようにしましょ」と告げるのだった。しかし、1分でも1秒でも会いたいと言われ、結局、みつ子は哲明に会いに行く。夜、そびえ立つ新宿の高層ビルを背景に公園を歩く二人。みつ子を抱き寄せようとする哲明。それをかわして離れようとするみつ子。ベンチに座り、横に座れと誘いかける哲明。座らずに傍らに佇むみつ子。

「あなた、こわいところがあるのよ。私、あなたに付き合い切れないの。あなたのこと、ほんとに知らないのよ」

「知ればいいじゃない」

………

「行くわ」

「行けよ。行くな」

「私、つまらない女の子なのよ。普通に結婚して、普通に暮らすのが似合ってるの。ごめんなさい」と言い、小走りで夜の公園を立ち去るみつ子だった。

それから東京の病院に入院していた哲明の母親が死んでしまう。哲明と財津一郎演じる父親と妹の三人は、亡き母親の棺とともに洋式の霊柩車に乗り、郷里に向かう。この時のシーンも含めて劇中に時折り現れる財津一郎の演技が素晴らしい。まさに哲明の父親はこんな風であろうと思わせるような、そして財津一郎本人がまさにこのような人であっただろうと思わせるような、田舎の飾らない純朴な人柄とその演技が胸に迫る。

場面は東京に戻り、その東京が、そして日本が、さらに近代的な都市に、国家に変貌を遂げつつあることを暗示するかのような、巨大な高層ビルの基礎工事の建設現場。そこで、みつ子のことや母親の死の悲しみを忘れようとするかのように、雨の中、肉体を酷使して働く哲明。だが無理をし過ぎたせいか、風邪で高熱を出し寝込んでしまうことになる。

みつ子は相変わらず職場に花を持って出社する毎日を送っていた。ある日、彼女が仕事に出ようとしていると、母親がベランダの美しく大きなカトレアを三輪切り、職場に持って行くよう彼女に差し出しながら静かに言う。

「本当にいいんですね。母さん、今日の午後、向こう様に行ってきますよ」

みつ子は「ごめんなさい」とだけ言ってその花を受け取る。

「みつ子さん。自分を大切にしてね」

そして場面は変わり、哲明が高熱で伏せっているところに、下宿の女将の案内で、先ほどの花を持ったみつ子が現れる。もう会わないようにしましょうと哲明に言ったものの、みつ子は、それ以来電話をかけてこなくなった哲明のことがやっぱり気になり、朝、職場から下宿に電話したのだった。そして哲明が病に伏せっていることを知らされ、心配になってやってきたのだった。

部屋では、枕元の洗面器の冷たい水に浸したタオルを絞り、日頃と打って変わって無口で元気のない哲明の額に乗せながら、みつ子は言う。

「公園の男の子はまだ待ってるのよね。庭に薔薇が咲いて綺麗でしょうね」

そして自分の気持ちを今こそはっきりと知り、決意するのだった。

数日して、哲明の風邪が治り、二人はデートに少し遠出をすることにした。バスに乗り(この時、バスの乗客の役で立松和平がカメオ出演している)、海辺(おそらく九十九里浜)まで行き、テラスのある洒落たラブホテルに入った。窓辺に立ち、冬の昼下がりの海を眺める哲明。背後から、その背中にそっと額を寄せるみつ子。それからみつ子はベッド脇のクローゼットまで行き、そこで自ら静かにスカートをおろす。海を見ながら、その気配を背中で聞いている哲明。

そうなるのが当然であったように二人は肌を寄せ合った。ベッドの上でみつ子は、不安や常識、迷い、親の期待、世間体その他さまざまなものに抑えられていた気持ちを解き放ち、生まれて初めて純粋な自らの感情と欲望を真っ直ぐ哲明にぶつけるのだった。みつ子にはもう何も迷うものはなかった。

早稲田文芸の資料室で、みつ子と同僚の中山。

「あんな人、どこがいいのかな?小説家志望なのに肝心な小説はどうもねえ…」

「あの人、一生懸命なのよ」

「あなた、同情してんじゃないの?才能はない。お金はない。仕事はない」

「青春は短い。宝石の如くにして、それを惜しめ」(倉田百三の言葉)

「モンテスキューだったかな。恋愛は仕事のない男の仕事である、とか、言ってるわよ」

「あの人の良さ、そう簡単には分からないわ。そこがいいのよ」

しかし、その同僚の言う通りだった。みつ子の振り切った清々しいほどの決意と潔よさとは裏腹に、哲明は相変わらず場当たり的な日常を過ごしていた。その頃、好天プロダクションは10年前の早稲田での糸賀トリオのライブを、勢いに任せて大量にプレスしていた。哲明はレコードを入れた段ボール箱を抱え、大学に行っては、ジャズの好きな仲間や知り合いにそれを売るのが仕事と言えば仕事と言える情けない毎日だった。

哲明は好天に言われる。

「お前、このごろ、小説書いてねぇんじゃねぇか」

「やることが多くて…」

「確かにお前、やることが多いな。いろいろやって何一つまとまらねぇじゃねぇか。お前、一体何がやりてぇんだ?」それには答えず、あるいは答えられず、哲明は好天に言い返す。

「好天さんもね、こんなレコード販売始めて、本気なのか遊びなのか分かんないですよ」

「本気だよ。大本気だよ。これから面白くなるぞ、ハハハハハ」

「俺だってね、やってることは全部本気ですよ」

「そうか。…… ところでな哲、お前、もう踊りやめろ。素質なし、落第だ」

泣きそうな顔をして哲明は問う。

「じゃあジョイントコンサートは?」

「ジョイントコンサート?あー、お前は、レコード販売担当主任だ。まぁ、ばかすか売ってくれや。な」

もちろん好天は哲明を切り捨てたのではない。もっと肝を据えて自分の一番したいこと、つまり小説に取りくめ、と言いたいのであろう。だが、好天のそういう想いをよそに、哲明はみつ子との刹那的な逢瀬を重ねるのだった。

ある日、哲明に会うため出かけようとしている時、みつ子は母親に呼び止められる。

「お母さんに教えてちょうだい。その方、どんな方なの?」

「誰が?」

「何をなさってる方なの?」

定職を持たず、小説家志望の、今で言うフリーターなどと口が裂けても言えない。

「うん、小説を書いてる」

「小説家?どんな作品書いてらっしゃるの?今度、お母さんにも読ませてね」

無言のまま出て行こうとするみつ子。

「これから、村上さんに会いに行くのね。お母さんに紹介してちょうだい。今度うちに来て頂いたら。今晩、お父さんにも相談してみますから。みつ子さん。なんだか、その服似合わないわよ」

その母親の言葉には答えず黙って出て行くみつ子。現実に煩わされたくなかった。ただ哲明に会いたい、少しでも長く一緒にいたい、その一心だった。

映画の次のシーンは、その日の夕方「時間ないけどさ、入ろうよ。動物園とか好きなんだ。友達もいっぱいいるしさ」と言う哲明の言葉とともに、二人が上野動物園に入るところから始まる。閉園時刻が過ぎても二人は、猿のキーキーという声も、鳥の啼き声も聞こえない静まりかえった夜の動物園をあてもなくぶらぶら歩いていた。さいちょうの檻の前まで来て、ふとみつ子が言う。

「わたし、帰りましょうか」

「 …… 」

「帰りましょうか?」

それには答えず

「どこ行ったらいいか分かんねぇもんな、逃げるったってさ」

と哲明は言うだけだった。

その日、母親の問いかけを振り切って家を出たみつ子は、真っ直ぐに哲明に会いに来た。そして夕方までずっと一緒にいた。その間のなんらかの時点でみつ子は「もう家には帰りたくない。ずっと一緒にいたい。一緒に逃げて」という趣旨のことを哲明に言ったのであろう。

普通の良識ある男なら「それは良くない。お父さんお母さんに心配かけちゃ駄目だ」と言下に断るか、あるいは優しく諭しながら、しばらく一緒にいて、それからその日は家まで送って行くであろう。しかし哲明はそうしなかった。そもそも、そういうことが出来る男であれば、見合いをして付き合っている男がいるというのに、その女性に強引に言い寄ったりはしないものである。だったら男らしく「うん、一緒に逃げよう。君と一緒なら僕はどこまでも逃げる」と言ったであろうか?おそらく、いや、断じてそうではないであろう。ここまで見てきた哲明なら「君がそうしたいなら…」とか何とか言葉を濁しながら、行き当たりばったりみつ子と行動を共にし、そして結局、夕方の動物園のシーンに到ったのではないか。映画はその辺りをまったく見せず、まったく語らない。その代わりに直接「わたし、帰りましょうか?」「どこ行ったらいいか分かんねぇもんな、逃げるったってさ」という二人の台詞にすべてを語らせるのである。

はっきり答えない哲明にみつ子は聞く。

「こわいの?」

それにも答えず、哲明は檻の前の手摺りに両手をつきながら言う。

「鳥って、寝ていてよく落ちないよな。ね」

「わたしのこと好き?」

「好きさ」

哲明はそれだけ言うのが精一杯だった。だが、みつ子にはそれで十分だった。彼女は子供の頃の話を楽しそうに始める。やがて懐中電灯を持った警備員に見咎められ、動物園を出て、そして東京の夜の街を腕を組みながら楽しそうに歩く二人。歩道橋の上で、突然上を見上げながらみつ子が言う。

「ねぇ、あそこに泊まりましょ」

「えぇ、冗談でしょ?」

京王プラザホテルだった。そうして彼らの「密月」は始まった。

どんどん上に登るエレベーターの中でみつ子は言う。

「私、高いとこって好きなの。これから先、何度も今日のことを思い出すでしょうね」

「こわいな、過激でさ」

「私のこと?」

「ああ」

「あなたも遠慮することないのよ。もうしょうがないわよ」

いつの時代も、女を前にして、肝心なところで男はぐずぐず女々しい。覚悟を決めた女はその百倍男らしい。

京王プラザの最上階近くに部屋を取り、眠らない夜の東京を見下ろしながら、二人は何度も何度も抱き合った。朝が来ても昼になっても抱き合った。夜ホテルを出ると、外はどしゃ降りだった。雨を避けるため二人はコンビニで食べ物を買い込み、連れ込み旅館にしけ込み、そこでもまた一つ布団の中で抱き合うのだった。

その翌日、通りを見下ろす喫茶店の二階で、

「俺さあ、ほんとのこと言うと、誰から逃げてんのか全然分かんないんだよ。夢みたいだよ」

「楽しい?」

「楽しいさ。毎晩裸で抱き合ったりしてさ」

「うふ…、やーなの。先のこと考えない方がいいわ。なるようになるわよ」

だが、そんなことがいつまでも続くわけがない。行く当てもなくなり、仕方なく哲明は、下宿に布団だけを取りに帰り、それを大きな風呂敷に包んで担ぎながら、みつ子を好天プロダクションの事務所に連れていく。取りあえずその日はそこで一晩を過ごす算段であった。

事務所には、翌日に糸賀トリオとのジョイント公演を控え好天一座の全員が揃っていた。そして煙草の煙がもうもうとする中、酒を酌み交わしていた。それはみつ子の知らない世界であった。そこにいたのはみつ子の知らない世界の、みつ子の知らない、これまで出会ったことのない人種であった。全員気さくで気の置けない連中であったが、彼女にとってはどこか怪しげで得体の知れない人間たちであった。遠慮のない冗談が飛び交う中、みつ子だけは口数も少なく、終始怯えたような暗い表情をしていた。

好天一座の集会が終わり全員立ち去った後、二人で部屋を掃除し、一座の残したコップを洗っている時、好天の妻が一人やってくる。

「これ。寒いでしょ。使って、毛布」

そして哲明に向かって言う。

「こんなとこ、今晩だけにするのよ。ねえ、みつ子さん」

その好天の妻も帰り、みつ子は沈んだ声でぽつりぽつり喋り始める。

「わたし、誰にも会いたくない。… あなたのお友達にも。… 当分誰にも知られないでひっそり暮らしたいのよ」

そして無理矢理気を取り直したように言う。

「なんだか、お腹すいたわねぇ。この二、三日きちんとご飯食べてないもの」

哲明はすぐ隣の3畳間に薄っぺらい布団を敷きながら言う。

「めんどくさいから寝ちゃおうよ。ほら、眠れば何も考えないで済むからさ」

みつ子の中で堪えていたものが突然爆発する。テーブルの上の洗い物を入れた金だらいがガシャンという激しい音を立てて床の上に散乱する。

「眠れば済むってことないでしょ!わたし嫌よ、だんだんひどいところに行くじゃないのよ!こんな訳の分かんないところに連れてきて!」

「仕方ないよ。ん?」

「仕方ないって何よ。めんどくさいから寝ちゃおうって言い方ないでしょ」

哲明はどうしていいか分からず、床に散らばった物をのろのろと拾い始める。その姿に我慢のならないみつ子は「もう嫌!いやよ!」と、これまで一度もあげたことのないような声をあげ、さらにガラスのコップを床に叩きつける。

「だんだん汚いとこに行くじゃないのよ!あなたにあんな友達がいるなんて、わたし知らなかったわよ。」そして嗚咽の混じった苦しげな声で吐き出すように言うのだった。

「あなた、わたしにいいとこしか見せてなかったじゃない」

「だからどうすればいいんだよ」そう言いながら哲明はみつ子に背を向け、床のガラスの破片を拾い始める。みつ子はそんな哲明に呆れたような、責めるような、それと同時にすがるような目で哲明の背中に言葉をぶつける。

「わたしを見てよ。わたしだけを見ててよ。もっと考えてよ、わたしのことを。…… 何が文学よ。何が小説よ。あなた、女の気持ちなんかちっとも分かんないじゃないの!」哲明は突然立ち上がり

「お前、帰れよ。僕が今、送ってってやるから」と冷たく言い放ち、すぐにみつ子に背を向けてしまう。みつ子はその背中にしがみつき

「帰らないわよ。帰れっこないじゃないの!よくそんな言い方できるわね」

そして信じられない恐ろしい物を見たかのような目を哲明に向けながら

「あなた、そう言う人なのよ!」

突然哲明の右手がみつ子の頬に飛ぶ。その場に倒れ込むみつ子。そして左頬を手で押さえ肩を震わせながらすすり泣く。はっと我に帰り、哲明は崩れ落ちるように両膝をつく。

「悪かった。ごめん」

みつ子の前にがっくりとうなだれる哲明。みつ子はしばらく頬に手を当てながら倒れ込んだ姿勢のままでいたが、すぐに気を取り直したように座り直し、それまでと打って変わったような落ち着いた声で言う。

「わたしの方こそごめんなさい。なんだか疲れちゃった」哲明は何も言わずに靴下を脱ぎ、布団の上に毛布を広げ始める。みつ子もそれを手伝いながら、いつもの少し甘えるような愛らしい口調に戻って言うのだった。

「お風呂に入りたい。下着も替えたい」

「明日買いに行こう。銭湯にも行こう」

「うん」

翌朝、二人はひとまず身を落ち着けるアパートを見つけ、不動産屋の案内でそこに行く。二階建ての典型的な文化住宅。外壁が黒ずんで一目で古い老朽化したアパートだとわかる。雨上がり、二人は、足元に気をつけながら階段を二階へと上がる。「この部屋です」と言われ入った部屋は共用通路に面した狭いキッチンと六畳一間。室内は、押し入れにふすまもなく剥き出しで、畳が上げられていたせいもあり、あまりにも荒れ果て、さながらホラー映画の廃墟のような様相すら呈していた。ここで暮らすのか…、自分の目にした現実にただ言葉もなく茫然とする様子のみつ子。窓を開けるとすぐ眼下を大きな音を立てて電車が行き交う。それに言い訳するように「安いんだから仕方ないよ。安いんだからさ。窓にはカーテンでもかければいいさ」と慰めにもならない、いい加減な言葉をかける哲明。

そして無言のみつ子をアパートに一人残し、哲明は好天一座と糸賀トリオとのジョイントコンサートの会場に向かう。

会場の建物の前にはすでに数十人の若者たちが並んで開演を待っていた。好天一座の者たちが準備する楽屋に遅れてやってくる哲明。

「遅いぞ、哲。お前、肝心な時にいつもいないやつだな。彼女どうした?」と砂男。

「いや、あの…」

「いいわよ、人手はじゅうぶん足りてるんだから。そうでしょ、砂男さん」と好天の妻。

「いいアパート、見つかったのか?」と好天。

「ええ、まぁ」

そしてコンサートが始まった。叫ぶような奇声とともにドラムの大きな音が一つ炸裂し、糸賀祥介の、最初は静かな印象派風の硬質な美しいピアノから始まり、やがてそこにトロンボーンとサックスのおどろおどろしい唸るような音色がかぶる。それに合わせて、最初は静止していた、裸体に白塗りの演者たちが不気味で奇妙な表情をしながら、不気味で奇妙な動きをし始める。そしてその全員の音と動きが少しずつ呼応し合い触発し合いながらじわじわと高まり、やがては地獄の業火に焼かれる罪人たちの阿鼻叫喚のような世界が目の前に広がっていくのだった。

このシーンは一つの見せ場である。映画はこのシーンだけでまるまる5分も割いていて、実際、独立したミニコンサートとも言えるほどである。特に山下洋輔トリオを模した糸賀トリオを演じている前述の生活向上委員会の原田依幸(p)、藤川義明(sax)、安倍正隆(dr) のここでの演奏は圧巻である。このシーンでは、観客の中に実際の山下洋輔がカメオ出演していて、その山下洋輔も「うんうん、これこれ」といった表情で演奏を聴いている。このような音楽や舞台を目に耳にしたことのない人たちには非常に奇異に写るかも知れない。しかしこの得体の知れないものの大きなエネルギーと熱は十分感じ取っていただけるのではないだろうか。

この好天舞踏団や座長の好天にもモデルがある。それまでの舞踊に大きく異を唱える形で1960年頃から土方巽が始めた暗黒舞踏。山海塾や白虎社と並んで、その流れを汲む有名な前衛舞踏集団の一つである大駱駝館とその座長の麿赤兒がそのモデルである。麿赤兒はこの映画では舞踏指導を担当していて、益岡徹などが好天舞踏団で踊る演技指導をしている。また冒頭の築地のシーンではアルバイトをニヶ月でやめてしまう哲明に「一ヶ所にいつけなけりゃ、ろくな人間にならねぇぞ。若いからっていい気になってたら、誰も相手にしなくなっちまうぜよ」と説教をする魚河岸の親父の役でカメオ出演している。

さらに映画では、糸賀トリオの早稲田バリケード乱入ライブを好天一座の者たちが10年後にレコード化して発売する設定になっているが、田原総一郎の番組企画で録音された山下洋輔トリオのテープは、立松和平と麿赤兒により実際に2年後の1971年に自主制作版としてレコード化され「Dancing 古事記」というタイトルで発売された。これは現在CDとして復刻されており、Amazonなどでも簡単に入手出来る。当時の全共闘のアジ演説も録音されており、とにかく破壊力凄まじい一枚である。

コンサートが無事終わり、哲明がみつ子の待つアパートに戻ってみると、そこは朝とは別世界だった。窓や押し入れにはピンクのカーテンがかかり、畳の上にはこれもピンクのカーペットが敷かれ、天井からは洒落たライトが下がり、壁には白い掛け時計がかかり、小さな白いチェストが置かれ、その上にピンク色の花が飾られていた。そして押し入れのカーテンを開くとさまざまな日用品やトースターなどが小綺麗に並べられ、部屋の中央には小さなコタツが、ブルーのコタツ布団の上に可愛いピンクの花柄のカバーをかけられ鎮座していた。

「思いきってたくさん買っちゃった。何だかすかっとしたわ」

みつ子は悪戯っぽく笑った。

「ねぇ、も一回銭湯行こうよ。一緒にさ」

「子供みたいなこと言わないの」

とみつ子は優しく微笑む。

「安心してしまったわけじゃないでしょ。まだ何にも解決してないのよ。私達がここにいることを誰も知らないだけなのよ」

哲明がみつ子を抱きキスしようとすると、それを遮って

「汚い人はダメ。お願いだからお風呂行ってきて」

そう言いながら、タオルにくるんだ石鹸とシャンプーを哲明に押し付ける。

哲明が銭湯から戻ると、みつ子はこたつに鍋の用意をして待っていた。鍋の蓋を取って中を覗き込む哲明に瓶ビールを差し出すみつ子。

「栓抜きは?」

「あ、いけない」

歯でこじ開けようとする哲明。

「およしなさいよ」

「何かねぇかな」と哲明はキッチンに探しに行く。

みつ子は鍋の具を哲明の小皿に取り分けながら

「食器はうちにフルセットあるの。私がお嫁に行く時のために母が買ってくれたの。上等なものなのよ」と独り言のように言う。

その自分の言葉が引き金となった。突然黙り込むみつ子。

何かの角で栓を抜いて哲明が戻ると、みつ子は哲明のご飯をよそいながら、さめざめと泣き始めるみつ子。

「わたし、ひどいことをしてしまった。自分のことしか考えてないんだわ。……… わたし、自分が何をしたのか、今やっと分かった」

「落ち着いたから色々考えちゃうんだよ。逃げてる途中だぜ。まだまだ逃げなくちゃ」

「電話してきていい?」

「やめろよ」

「安心させるだけならいいでしょ。声を聞かせるだけ。どこにいるか絶対に言わないから。それならいいでしょ」

「好きなようにしろよ」

「ごめんなさい」みつ子はそれだけ言うと、壁にかけてあったバッグを取ると、コートも着ずに出て行った。

哲明はコップのビールをひと息に飲み干すとしばらくじっとしていたが、意を決したかのように立ち上がり「まったく…腹減ってんだよ…こんな時に…参ったぜ」とひとりごちながら、慌ただしく革ジャンとマフラーを手に取るとみつ子を追って夜の通りに出た。

しかし来たばかりの街でもあり、みつ子がどの方向に向かったのかまったく分からない。しばらく出鱈目にあちこち走り回り、息も上がり諦めかけた時、少し離れた場所で、こちらに背を向け、電話ボックスの中で黄色い電話機に向かって話をしている赤いセーターのみつ子を見つけた。遠くでガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンと長い電車の音が聞こえ、やがて夜の中に消える。辺りには誰もいない。

哲明は近づいて、後ろからコツコツと電話ボックスを叩く。受話器を耳に押し当てたまま振り向くみつ子。透明なガラス扉をそっと開けると中でみつ子が「はい。… はい」と電話の向こうに頷いている。そして「ここにいます。大丈夫だと思いますけど。…… 代わってみます」と言ったかと思うと、突然その受話器を哲明に押し付けた。

「お願い、母なの。どうしても話がしたいって」

仕方なく電話を代わる哲明。

「もしもし」

「もしもし。みつ子の母です。村上さんですね。こうなった以上、結婚は認めます。娘と家にいらっしゃって、お顔を見せて下さい。娘を置いていけとは言いませんから。そのまま連れてお帰りになって結構です。後生ですから、もうこれ以上苦しめないで下さいね」

「結婚ですか…」

「明日、来てくださいますね?」

「はあ?」

「晩ごはんに間に合うように来てください」

「はあ…」

受話器から漏れる声が聞こえていたのか、会話の内容を察っしたのか、横にいたみつ子がそこで受話器を取り「もしもし」と再び母親と話し始める。

ボックスを出て扉を閉める哲明。みつ子の表情は先ほどと打って変わって明るくなり、ボックスの中で何やら楽しそうに母親と話をしている。それを見て浮かぬ顔で天を仰ぐ哲明。みつ子は電話ボックスを出ると、先に歩き出していた哲明の腕に飛びつくようにしがみ付く。

「明日はご馳走してくれるって。何が食べたい?」

「何でもいいよ。腹が一杯になれば」

人っ子一人いない夜の商店街を二人ぶらぶら歩きながら、終始笑顔で、嬉しくて嬉しくて仕方ないといった様子のみつ子。それこそ今にもスキップを踏み出しそうな様子である。それに対してどこか詰まらなそうな哲明。だが幸せの絶頂にいるみつ子はそれに気付かない。哲明はぼそりと言う。

「なんだか殴り込みにでも行くような気分だな」

「どしたの?」

哲明が何やらポケットをごそごそしている。

「10円玉持ってる?」

みつ子に10円玉をもらい、近くの煙草屋の前に並んだ公衆電話の一つに向かう哲明。

「どこへ?」

哲明はそれには黙って電話をかける。

「あー、もう明日になっちゃった」

時報を聞いていたのである。

その受話器をみつ子に差し出す哲明。

みつ子はそれを受け取らず言う。

「ううん、今日になったの」

誰もいない商店街の真ん中で抱き合いキスをする哲明とみつ子。それから哲明は路上に転がっていた空缶を目的もなく緩慢な動作で蹴りながら歩き始める。その哲明を後ろから見ながらみつ子は大きな声で呼びかける。

「結婚できて良かったわね!」

「ああ」と言って哲明はその空缶を最後に思いきり蹴るのであった。

もやもや

女の気持ちもあまり考えず、おのれの我が儘なエゴだけで好きな女に迫り、そういう男の、「ある意味」純情で純粋な押しの強さに弱い女の心情を本能的に利用し、後先のことを何も考えず、起こり得る結果に対していかなる責任を取る器も能力も金も社会的地位も、そして何よりも最悪なのは、その意志もなく、成り行きと勢いだけに任せ行き当たりばったりに女との恋愛に耽溺し、挙げ句の果て「駆け落ち」する。その社会的重大性などに微塵も想いを馳せず、ただその「駆け落ち」するという観念に陶酔し、その非日常的などきどきとわくわくを求めて行動する。若気の至りといえばそれまでである。若いというのはそういうことであり、若さは、無知、愚かさ、未熟さの代名詞であり、若いからこそ、そういう後先も考えない無茶なこともできるのだが…。だが、そのあまりもの無軌道で、いい加減で幼雅な姿....

まるで誰かではないか。

違いは、向こうは相手が富豪の娘であること、そして、最後はどうやらハッピーエンドらしいこと。それに対してこちとら、相手が旦那持ちであったこと、最後は玉砕に近い惨めな失敗に終わること。もう救いようがないではないか。という、この記事の読者には何のことやら…?な話はさておき。

映画は、最後みつ子が母親に連絡を取り、結局その母親に懇願され、結婚を認めるという前提で、哲明が翌日両親に会いに行くことになるわけだが、それは本来、喜ばしいことのはずである。しかし哲明は浮かぬ表情で「何だか殴り込みにでも行くような気分だなあ」と言っている。立松和平の原作は自伝小説であり、現在の夫人はこの小説の駆け落ちの相手であり、現実において「駆け落ち」という最終手段に訴えることにより、二人の仲に反対する向こうの親に結婚を認めさせたのだから、「殴り込み」は成功したのであり、小説や映画はある意味、その勝利報告のようなものである。しかも、これは自伝小説であることを考えれば、その売れない小説家志望の若者も、劇中で書いていたその小説がやがて出版され、この映画にもなることを読者、または視聴者は知っているわけで、成功に至るその中間報告なのである。まあ、そうなのだが、それにしても……である。

皆さんはこの終わり方、どうお感じになったであろうか。と言っても映画を観ておられない方が大半だと思うが、先ほどの私の書いた再現ストーリーを読み、その最後の終わり方、どう思われたであろう?私はそこに短いあらすじではなく、各シーンを出来るだけすべて拾い上げ、台詞は忠実に復元しながら、その核心部分の場面の情景を私の素晴らしい文才を駆使して、いや拙い文章能力で汗水垂らして、その映画の始めから終わりまで出来る限りすべて再現してみた。その部分だけでも字数にして12,000字以上、400字詰め原稿用紙にして30枚以上、さながらちょっとした短編小説一つ分である。

もちろん映像を言葉にしている訳であるから、その言葉一つ一つに私の解釈が入っている。副詞一つをとっても、ある動作を「ゆっくりと」と書くのと「のろのろと」と書くのとでは、読み手の心の中には違った動作が描き出されてしまう。ひょっとしたら、それは、あなたが直接映画を観た時のものとは全く異ったものになってしまうかもしれない。あるいは、認知心理学で言ういわゆる確証バイアスが働き、その意図の有無にかかわらず、私がこの映画に感じたものだけを強化しながら言葉を選んでしまっているかもしれない。どれほど客観的になろうと努めても、言葉自体が主観の産物なのである。誰かが言葉を書き、誰かがそれを読む、単にそれだけのことでも、事は左様に難しく面白く興味深いものであるが、ここではそれは掘り下げない。その辺りのことも含めて、興味のある方には実際にぜひ映画をご覧いただき、確めていただきたい。こんなややこしいことをわざわざ書くのも、これを読むあなたの心に興味と好奇心を掻き立て、映画をぜひ実際に観ていただこうという私の浅はかな魂胆からなのだが。

話を戻すと、もとよりこの映画が、そしてその原作が「激しく愛し合った男女が親に反対されながらも、駆け落ちを敢行することでその愛を貫き通し、ついには許され、喜びの頂点で永遠の愛を誓い合う」などという下らない三文小説の訳がない。そんなはずは断じてない。何と言っても原作は純文学なのだ、純文学!! ま、そんなに力む必要はないのだが。しかし、それにしても、である。

映画の最後の場面、母親と電話をし結婚が許されてから、みつ子は終始笑顔で喜びに溢れた様子であるのとは対照的に、哲明の方は見るからに詰まらなそうな様子で、みつ子の言葉にも素っ気ない受け答えをするばかりである。みつ子の母親と電話で話をしている時も「はあ……結婚ですか…」と、突然降って湧いた話に戸惑っているような受け答えをしている。実際には、哲明は結婚したくないのではないか?しかし哲明はみつ子との居酒屋での最初のデートで「あーあ、どっかに結婚したがってる女いねぇかなあ」などと言っている。しかも好きになって駆け落ちしまでした女である。普通ならもっと喜びに溢れ有頂天になっていいはずである。だが、この気の抜けたような、どこか脱力感に満ちた投げやりな彼の様子はなんなのであろうか?

おそらく真剣に結婚などしたがってはいなかったのであろう。最初の方の場面でも、話の流れで現実味のない願望を何となく口にしているだけで、その時はただみつ子と付き合いたいだけなのだ。彼にとって重要なのは、ただ「この今」を自分のしたいことで過ごすことだけだった。その後のみつ子との関係にしても、哲明は無責任に強引に彼女に迫るばかりで、何の計画やみつ子との人生設計もなく、あとは状況に迫られ行き当たりばったりの行動をするだけである。結局、毎回自分の気持ちと現実との間の矛盾に「葛藤」し「決意」し「覚悟」をするのはみつ子の方だった。駆け落ちにしても、哲明の方には覚悟のかけらもなかった。それは、門が閉まってからも帰らず、みつ子とこっそりデートをする夜の動物園と何の違いもなかった。実際、哲明は「こんな楽しいこと」いつまでも終わらず永遠に読いていってほしいと思っていたのではないだろうか。最後、みつ子の母親と電話で話をし、翌日向こうの両親に会いに行くことになった時も、彼は心の中で何一つ覚悟をした訳ではない。ただ、みつ子を失いたくないから仕方なくそうすることにしただけなのだ。「なんだか殴り込みにでも行くような気分だな」と言っているが、それは決意表明ではなく、行く前からすでに殴り込みは失敗し、敵の軍門に降ってしまっていることに対するやりきれない気分だったのであろう。

そうであれば、この映画の終わり方も納得いかない訳ではない。しかし、だとすれば、結局この映画または原作が描いているものは昔からよくあるテーマとパターン、つまり、青春時代の、当てのない情熱のまま恋人と過ごした甘い「蜜月」の日々、そして結婚という形でのその終焉。それが駄目だと言っているのではない。テーマがどれほど使い古されたものであれ、素晴らしい芸術家の手にかかれば、比類なき固有の輝きを持ち得る。問題はテーマやパターンではない。その中身である。その、どこまでも掘り下げられ、突き詰められた具合性、それだけが高い普遍性を獲得し得るのである。確かにそうなのだが、それにしても、なんとも拍子抜けというか、カタルシスに欠けるもやもやした感じが残りはしないか?特に、その後の立松和平が小説家として成功していることを考えれば。

もちろん、いくら自伝小説とはいえ、小説やそれを映画化した主人公の世界と、原作者の実人生を同列に論じたり、小説や映画の FIN の向こうにその後の作者の実人生を置いたりすることに意味はないのであるが、この、肩透かしを食ったような、実にドラマ性に欠ける終わり方をするこの作品。結局やっぱり、一体何を描きたかったのか?そこに戻る。生涯最愛の女性と出会い、そして駆け落ちという非日常的な「密月」の日々を経て、やがてそれが終わり、結婚という決められた枷を自らに課す。そうした懐かしい日々への郷愁の想いを込めて……。うーん、何か違和感を感じないだろうか。

ドロステ

実は、この記事を読んだ方の中には気付いた方も多くおられるだろうと思うが、この『蜜月』という映画は、よく考えてみれば、実に奇妙な構造的世界を作っている。と書けば大袈裟なのだが、それがこの映画に、これもよく考えてみればの話なのだが、何とも言えぬ不思議な奥行きと謎めいた魅力を与えているのである。

それは立松和平が映画化に際し、自分の原作をどの程度忠実に脚本化しているかによるのだが、一般的に言って脚本家が原作者と異なる場合、映画化に際し原作を大きく改変することはあるだろうが、原作者自身が脚本を書く場合、矢張り出来る限り原作を忠実に再現しようとするのではないだろうか。100%金儲けのためにのみ小説を書いているのであればいざ知らず、小説は小説家にとって苦しみ抜いて生み出した我が子、分身である。自分だけの世界である。もちろん小説と映画はまったく異なるものであり、それぞれ表現できるものに固有の限界がある。しかし自らが脚本化する場合、表現媒体が変わるからと言って、元々小説で作り出した世界をやすやすとねじ曲げることは絶対にしないであろう。たとえそれが「読む」人であれ「観る」人であれ、自分が生み出したと思う同じ世界を受け取り手にも提示したいと思うのではないだろうか(それを受け取り手がどう受け取るかは、また別の話だが)。それが純文学や私小説である場合、なおさらそうだと思うのだが。

何故こんなことをごちゃごちゃ論じているかと言うと、映画のストーリーのある設定が、元々原作中にあったものか脚本の段階で新たにつけ加えられものかどうかで話がずいぶん変わってくるように思えるからである。元々原作にあったものだとすれば、立松和平は、自伝小説として、一見ノスタルジックに自分の過去を回想するだけの小説を書いたように見せかけて、実はまことに奇妙な面白い世界を書いていて、その含意するものをどこまで意識して書いているかは分からないが、面白いことをする人だなあと思ったからである。まぁ、その設定が原作にはなく脚本の段階で付け加えられただけにせよ、奇妙で面白いことには変わりないのだが。そんなこと、原作を読めば簡単に分かるじゃないかと仰りたいであろうが、いずれ私も実際に読んでみようと思っているが、ただ、今はそうせずにあれこれここで論じているのが、この上なく楽しいのである。

それ、劇中で哲明が書いていた小説のタイトルのこと?と思った方、ピンポーンである。

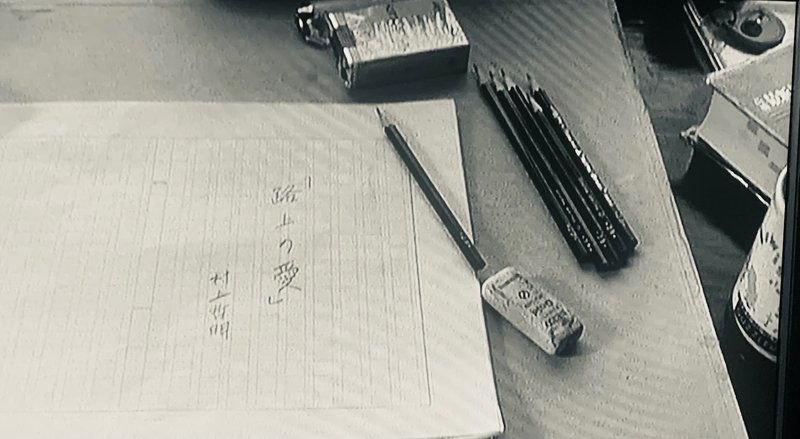

映画の最初の方で、哲明は、前の原稿がボツになり新しく書き始めようとするが、タイトルだけ書いたものの集中できなくてイライラする場面がある。その時に原稿用紙の一枚目にタイトルとして書かれていたのが『路上の愛』なのである。カメラはわざわざタイトルに寄り、それを大写しにしている。そこには何か大きな意味があるかのように。この記事のかなり前の方で私が書いたことを思い出してほしい。年代特定のエンプラのくだりである。私は次のように書いた。「この映画の劇場公開は1984年1月18日。撮影は1982年から83年にかけて行なわれたのではないか。実は原作の『蜜月』は、最初『路上の愛』というタイトルで集英社の文芸誌「すばる」の1982年8月号に掲載され、同じ年の12月に『蜜月』と改題され集英社より単行本として刊行された。」つまり『路上の愛』というのはタイトルを変えただけの『蜜月』のことであり、最初から原作中の主人公が書いている小説がこの『路上の愛=蜜月』ということになると、現実と小説と映画の間には非常に奇妙な関係が成立し、全体ですこぶるSFチックで不条理な世界が立ち現れるのである。

『路上の愛=蜜月』の時代設定はおそらく1979年か80年から81年にかけてのことであるのはすでに書いた。哲明が『路上の愛』を書いているのはその始めの頃。実際の立松和平が『路上の愛』を書いていたのは1982年8月以前。つまり立松和平は時代設定をほぼ同時平行か少し前にして書いていたということになる。まあ、それはいい。問題は中身である。立松和平が早稲田文学(小説中では早稲田文芸)の編集室で働いていた美千絵という女性と実際に駆け落ちし結婚するのが1971年。彼は、ほぼ10年前に自分に起った出来事を、時代設定を10年遅らせ、自分の分身である村上哲明が哲明にとって「現在」の出来事として体験している小説を書いたことになるが、その中で哲明が書いている小説が、立松和平が書いた小説と同じということは、全体の一部に全体とまるごと同じ構図が嵌め込まれていることになる。図形で言えばフラクタル、デザインなどでドロステ効果と一般的に呼び習わしているもので、自己言及パラドクスの一種である。

ドロステ効果と言う言葉は、オランダの有名なチョコレートメーカーのドロステ社が昔販売していたココアのパッケージデザインから来ている。そのパッケージには、尼僧がカップとそのココアのパッケージを乗せた盆を両手で持っている絵が描かれている。そして絵の中のパッケージにも同じ絵が描かれており、そしてその絵の中のパッケージの中の……という具合いである。しかし、この『蜜月』の場合のドロステは、普通の平面ドロステではない。時間ドロステ、いや時間も含めた4次元時空間ドロステである。つまり現実を小説という形で再現した観念的な4次元時空間の中にそっくり同じ4次元時空間がドロステ的に存在しているという、まことにややこしい話なのであり、そういう話は私の大好物であることは、私のこの Note の記事の愛読者ならば(そんな奇特な方がおられるとして)当然ご承知であろう。

この世界、他の映画に何か似たものがないだろうか。「世界の中に世界を作る」的な、「この世は所詮現実の写像」的な。1999年のSF映画の古典的傑作『13F』があるが、少し違う。『13F』では、こっちの世界とあっちの世界との間にはドロステ的な自己相似性や再帰性はない(『13F』に関しては、機会があればいずれどこかで論じたい)。そうそう、あれがある、これに近いものに。最近の日本のSFアニメの『HELLO WORLD』である。巨大な量子コンピューターの中にそれまでの京都を時系列的に丸ごと再現し、その中のデータとしての人物は自分が実際に生きていると思っている。……というアニメ。好きな人には申し訳ないが、作品のレベルは所詮中学生が見るようなSF青春ラブストーリーにすぎない。少なくともこっちの世界とあっちの世界との間には自己相似性があるように思えるが、ドロステ的にはなっていない。そういう意味で言えば、この『蜜月』はある意味、大人が読んでも耐える非常に優れた不条理SF小説であり、何よりも全くSF小説らしくないところがいい。それも当たり前である。作っている立松和平本人が、自分の書いている小説をSFなどと微塵も思っていないであろう。監督も同じである。とにかく私も、もう如何にもSFらしいSFチックなSFは飽きてきたのである。純文学をSFとして読む。これである、これからは。いや、ちょっと悪乗りが過ぎた。話を戻す。

哲明が書き上げた小説『路上の愛』がドロステ小説であれば、つまり原作者が書いた『路上の愛』と同じであれば、哲明は、自分の生きる世界と小説の世界が、現実とそれを写し出した虚像と鏡像関係を作りながら生きているのだが、哲明がその小説を書き上げた時点で、虚像は現実を写し出すことをやめてしまい、現実に追いつき、現実を追い越してしまう。現実と虚像が逆転するのである。自分の書いた小説には、自分がみつ子と駆け落ちをして、誰もいない深夜の商店街で空き缶を蹴る場面まで書かれているはずで、その後の哲明は、自分が書き上げた小説のストーリーを、いやその言動の細かな部分まで正確になぞりながら生きていくことになる。この逆転、しかし奇妙なようで全く奇妙でも何でなく、そもそも逆転など最初から起こっていないのだ。哲明にとっての「現実」は実は虚像で、哲明の書いている、または書いていた小説こそが現実であり、哲明の現実はその写像にすぎないからである。なんと言っても、哲明の書いた『路上の愛』は立松和平が書いた『路上の愛』であり、哲明自身がその中で生きている世界だからである。故に哲明にとっての可能世界は、自己の書くことになる小説により予め決定された決定論的な世界なのである。決定論と可能世界と自由意志。これは古来、数多の哲学者思想家が議論し、現代、今なお決着のついていない永遠のテーマである。いやはや大袈裟で仰々しい話になってきた。いや、単に私が暇つぶしに話をややこしく拗らせているだけなのだが。(そういう意味で言えば、先ほど厨二病的と言って貶してしまった『HELLO WORLD』がやはり、これに近い構図を持っている。中二病と言えば、私が一番厨二病的なのだが。)

10年のタイムラグ

しかし、原作はその私よりもさらに話をややこしく拗らせている。ここで立松和平の経歴を簡単に辿ってみよう。立松和平こと本名:横松和夫は1947年12月15日栃木県宇都宮市に生まれた。1966年学生運動で騒然とする中、早稲田大学に入学。1969年全共闘運動が絶頂期の頃、自らもその渦中にあり、そして山下洋輔のゲリラライブを当事者の一人として体験、のちに麿赤兒とともに2年後の1971年に自主制作盤としてLP化していることはすでに書いた。1970年に集英社の内定を得て就職予定であったが、早稲田文学に『途方にくれて』が掲載され、就職を取りやめ留年を決める。同年『自転車』が第1回早稲田文学新人賞を受賞。そして1971年、早稲田文学の編集室で働いていた美千絵と駆け落ちをする。その後彼はさまざまな職を転々とし、最終的に郷里の宇都宮市の市役所に職を得て、小説を書き続けるのだが、次に1980年『遠雷』で野間文芸新人賞を受賞し、小説家として目が出るまで10年近くの歳月を要している。ちょうどその頃、小説の中の哲明は大学を留年し、みつ子と恋に落ち、『路上の愛』を書き上げ、みつ子と駆け落ちをする。そして現実の方でもちょうど同じ頃、立松和平は『遠雷』の後、1981年から82年の前半にかけて『路上の愛』を書き上げる。小説の方は『路上の愛』がその後どうなるのかは描かれず、その辺りで終わるのだが、現実では、駆け落ちは10年前にとっくに済ませており、その『路上の愛』は文芸誌「すばる」の8月号に掲載され、そして同年『蜜月』と改題され集英社から出版された。そして映画化され、1984年1月28日に公開されるのである。

なぜ立松和平は時代設定をそのまま1970年前後にし、山下洋輔のゲリラライブや自分の駆け落ちなど、実際に10年前自分が体験したことを直接描かなかったのか?なぜ、わざわざ自分よりちょうど10才若い村上哲明なる人物を自分の分身として産み出し、なぜ、わざわざ10年のタイムラグで『路上の愛(この蜜月)』を哲明に書かせ、みつ子と駆け落ちさせたのか?そして10年前のゲリラライブのレコードを売らせるのか?あの駆け落ちをほぼ10年後の「今」実行すれば何がどう変わるのか、小説の中で確めようとしたのか?もしそうだとすれば、あの終わり方はあまりにも妙だ。そもそも、思うのである、メインテーマは「駆け落ち」だったなのか?

鍵はその10年にある。もし時代設定をそのまま1970年前後とし、全共闘運動や山下洋輔のゲリラライブや自分の駆け落ちなど、同じ時代の中の、分かち難く渾然一体としたものを、その当時の若い自分の目や耳や肌で感じたままのものを書くのでは、作品としてどれほど優れたものであっても、それは単にノスタルジーの垂れ流しになってしまう。書きようによっては、自らの青春のみずみずしい一時期を切り取った、小さな宝石のように輝く珠玉の小編が出来上がるかもしれないが、それには10年という時間はまだまだ短すぎる。垂れ流しにせよ珠玉の小編にせよ、そのどちらにせよ単なる剥き出しのノスタルジーを立松和平は良しとしなかった。彼は1970年、劇中のみつ子が嫌った見合いの相手のように「決められた道を歩く」のをやめ、集英社への就職を取り止め、大学を留年し、そして翌年、美千絵と駆け落ちをする。それは、先ほども言ったように、全共闘運動、山下洋輔トリオのゲリラライブなどと同じ時代の中の、同じ時代的意味合いを持つ、謂わば熱い政治的な駆け落ちだったのである。しかし1970年の早稲田文学新人賞の受賞から、次の1980年の野間文芸新人賞に至るまでの、彼の必死の試行錯誤の10年の間、時代の空気は変わり、日本は大きく変わった。その熱い政治の時代を自らの体で駆け抜けた者にとっては、それはあまりにも大きな変化だった。大きすぎて、甘い郷愁に浸る気分などにはとてもなれないであろう。それをもっと冷めた目で対象化する必要があったのである。全共闘運動や1969年のゲリラライブなどはもう同時代的に体験した生々しいリアルな出来事ではないが、変っていく時代に完全に埋没する気にもなれなくて、決断力もなく時代にふわふわ浮遊する小説家志望の、まさに哲明のような存在が自分の分身として必要だったのである。そしてその分身を通して、あの熱い政治の時代と、その後の冷めた10年を短かく圧縮して語る必要があった。だからドロステである。哲明が『路上の愛=蜜月』を書くのである。自分の駆け落ちには熱い政治性があった。しかし10年を経た哲明が行うのは政治性のまったくない冷めた駆け落ちであり、それを書き実行するのは、立松和平の中の、10年前を対象化した哲明なのである。

しかし立松和平は10年前を切り捨てた訳ではない。いつの時代もぶれずに時代の精神を頑なに守り継承しようとする者たちはいる。この映画で言えばまさに好天舞踏団の者たちであり、糸賀祥介トリオ、つまり山下洋輔トリオのフリージャズである。最初の方で、本田博太郎演じる砂男が「10年前のものなんだけど、これが凄いんだよ」と言って糸賀トリオのテープを持ちかけた時、同じ団員の女で砂男の恋人が横から「この人のノスタルジー」と言って砂男を揶揄する。その少し後の場面でも砂男の女が「あんたの思い入れのためにみんなを乗せちゃってさ」と言うと、砂男は「あの音楽が今、必要なんだよ!」と言っている。早稲田でのゲリラライブの再現シーンではライブを実行する当事者として、ヘルメットを脇に抱えた砂男扮する本田博太郎が登場する。

彼は10年前のその思いを今なお持ち続け生きている。そういう彼らにとって、10年前の熱い時代との「蜜月」は今も褪せることなく続いている。しかし哲明はその10年前を知らない。『蜜月』の最後のシーン、誰もいない夜の商店街を二人歩く場面。みつ子一人が浮かれはしゃぎ、哲明は浮かぬ顔で空缶を蹴っている、その場面の言い知れぬ寂寥感こそ、時代が変わり、過去の熱い蜜月が原作者の心の中で終ってしまったことを物語っている。

追記:小説『蜜月』の映画化は、小説のドロステ以上にさらにややこしい構図を付け加える。というのも、立松和平が、自分が書き上げたものと同じものを小説内の主人公に書かせる小説を書き上げた時、その『路上の愛=蜜月』という小説自体は立松和平がその小説を書き上げたという事実と同じく、小説内においても「書き上げられた」という事実しか残さない。しかし、映画化された時、「その小説が書き上げられた」という事実には、その後出版され映画化されるという可能世界が、既成事実として内包されることになる。そしてそれは小説内小説においても当てはまることなのである。書いてる本人にも何のこっちゃ分からなくなってきてるが、いずれにせよ、小説『蜜月』の映画化は、立松和平が小説『蜜月』を書いたこと自体を俯瞰する視座を与えることになるのは確かであるが、これ以上書けば、徒に言葉を弄するだけであろう。要するに、哲明の駆け落ちが成功した時、哲明とみつ子との蜜月時代は終わり、立松和平の熱い時代との蜜月は終ったのである。

(だが私の駆け落ちは失敗し、行くあてもない私の魂の蜜月は終わらず、いつまでも永遠に続くのである。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?