ははの気まぐれがバンドを続ける理由とは?デビュー秘話からムッシュかまやつとの出会い、15年ぶりのシングルリリースまで全てを語り尽くすロングインタビュー!

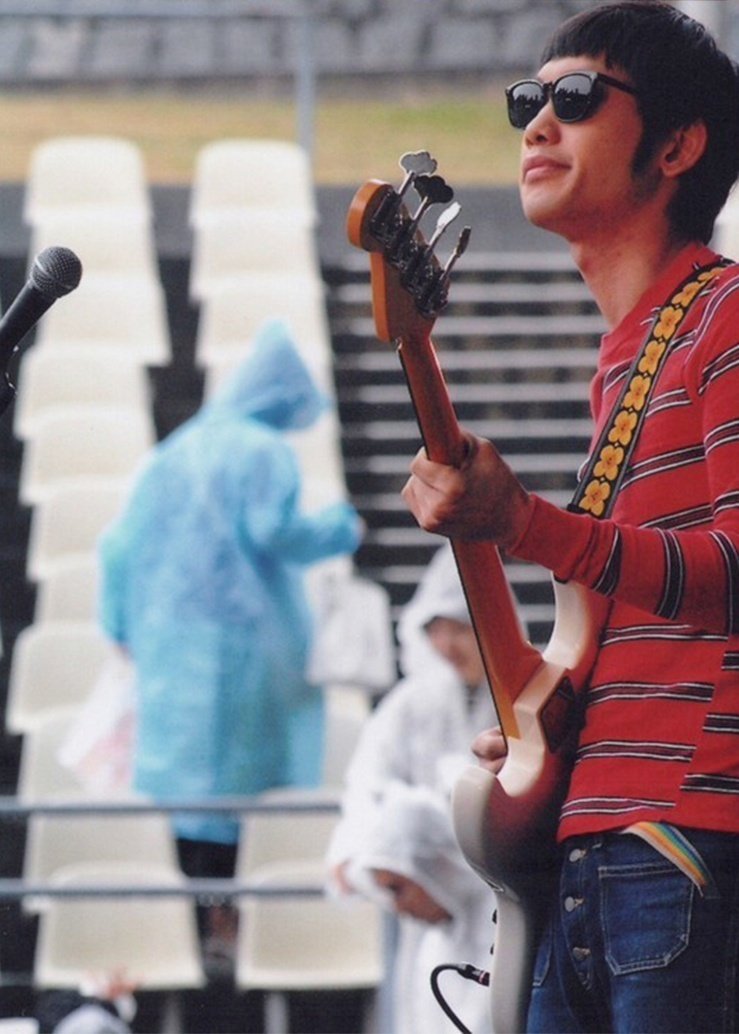

「ははの気まぐれ」(略称:ははきま)はギター/ヴォーカルの松尾知生(ちしょう)、ベース/コーラスの三宅佑治、ギター/コーラスの高橋直也、ドラムス/コーラスの川本健士によって結成された4ピースのロックバンド。ジョナサン・リッチマンやヴェルヴェット・アンダーグラウンドなどを敬愛し、洋楽的なロックサウンドの中にも、日本人らしい緻密なポップセンスを覗かせる独自サウンドが魅力です。2001年に活動を開始し、2007年にミディよりアルバム『そろそろ時間ですよ』でメジャーデビュー。ムッシュかまやつや曽我部恵一、TOMOVSKY、中村ジョー(ザ・ハッピーズ、中村ジョー&イーストウッズ)とも共演を果たすなど、名実ともに次世代を担うバンドとして期待されていた彼らですが、2009年リリースの2ndアルバム『ベースボール・サンセット』を最後に、事実上の活動休止期間へと突入します。

そんなははきまが9月20日(水)、約15年ぶりにシングル『かっこいい赤ちゃん/陽のあたる小径』を7”で限定リリース!片寄明人(GREAT3)がプロデュースを務め、まさに両面がA面とも言える、珠玉のポップソングに仕上がっています。そこで今回はははきまへのインタビューを行い、結成から現在に至るまでの活動の軌跡を振り返ってもらいました。

ーー現在も京都を拠点に活動されているんですか?

松尾「いえ、住んでいる場所は別々ですね。僕は佐賀県です」

川本「僕は、ほぼ奈良に近いですけど、一応京都です」

三宅「僕は滋賀です」

高橋「僕は大阪に住んでいます」

――どのように活動されているんですか?

松尾「練習とかはオンラインでやってます」

三宅「『SYNCROOM(シンクルーム)』っていう遠く離れた人とリアルタイムに音楽セッションができるアプリがあって、それがすごく優秀で。本当に滋賀と佐賀、関西でも一緒にセッションができて。そのおかげで何とかやれてますね」

ーー今回約15年ぶりのシングルがリリースされますが、その間どのような活動をされていたんですか?

三宅「基本的には年に1回、バンド名にちなんで母の日にライブをしていただけでしたね。できて年に2回くらいです。かろうじて活動している、という状態でした。そしてコロナ禍になって、3〜4年ライブも全くできずという状態になっていました」

ーー全く活動をしていなかったわけではないんですね。解散もメンバーチェンジも無く、息の長い活動を展開してきたバンドということかと思います。そもそもどのように結成されたんですか?

松尾「僕と三宅君が大学のサークルで一緒になって、お互いに面白いなと思って、『いつか一緒にやろうね』みたいな話をしてて。そしたら、三宅君が『幼なじみの面白い人で、ギター弾ける人がいるから』みたいな感じで、高橋くんを連れてきて。ドラムスはサークルの先輩で、辻凡人さんというbonobosとかラリーパパ&カーネギーママで叩いていた人がオリジナルメンバーとして在籍していたんです。けど、お忙しいこともあって、その後川本君にメンバーチェンジして、今の体制になりました。そこから20年以上一緒にやってます」

ーー当初からプロを目指して、メンバーも選りすぐりを集めた、という感じだったのでしょうか?

三宅「そういうことにしておきましょうかね(笑)」

松尾「それはおおげさだと思います(笑)たまたまそこにいたからっていうのが大きいですね」

三宅「いい演奏する人たちだから声かけたってのは間違いないですね」

ーー確かに、これだけ長く活動を続けるには性格とか趣味も合わないと難しいですよね。波長が合うというか。

松尾「それも結構あるかとは思うんですけど、何か4人集まった時には『このメンバーじゃないとやれないかもな』という気持ちはありましたね。一緒に居て楽しいというのが大きいかと思いますね。これだけ時間が経つと、余計にそう思いますね」

ーーははきまは洗練されたソングライティングが魅力ですが、例えば幼少期の頃にピアノを習ったりだとか、音楽教育を受けている方もいたりするのでしょうか?

松尾「それはないですね。最初は耳コピから学びました」

ーー影響を受けたアーティストとしてジョナサン・リッチマンやヴェルヴェット・アンダーグラウンドなどを挙げていて、とても洋楽的な音楽性を持ったバンドかと思いますが、実際、邦楽も聴かれていたりしましたか?

松尾「はい、それこそ同時代だとゆらゆら帝国とかサニーデイ・サービスとか、ミディのアーティストが好きで、憧れのレーベルだったんですよ」

ーーははきまがアクティブに活動していた2000年代は渋谷系のムーブメントも過ぎ去り、どちらかというと「いわゆるJ-POP」の存在感が大きかった時代でもあったかと思うんですけど、その中にあって「特殊なことやっているな」という意識はあったりしたんでしょうか?

三宅「どうかな?『結構とがってるな』という意識はあったんですけど、本当にやりたかったのはやっぱりビートルズで。メロディアスでポップだけど、ちゃんとロックのかっこよさもあっていう。そういうバンドが周りに少なかったから自分たちでやったというのもありますね」

ーー京都を含めて関西のシーンは東京に対するオルタネティブでもあり、常にアイコニックなアーティストを輩出してきた訳ですが、同時代の京都のバンドには刺激を受けていましたか?

松尾「そうですね、僕らが大学生になった頃の少し前に、確かくるりがいて。京大の吉田寮にはすごいかっこいいガレージ・ロック・バンドがたくさんいましたし、京都すごいなと思いましたね。僕らがライブを始めた頃は『京都系ミュージック』の名残りもまだあって、東京の人が京都までライブをしにきたりしてて。そこに僕たちも出させてもらって、今度は僕らが東京に呼ばれたり」

ーー東京は可能性や刺激も多い一方で、大勢のオーディエンスの目に晒されますし、マーケティングを過度に意識しすぎてしまうという傾向もあるかと思います。逆に京都の方が、自分たちのスタイルに専念できるような、伸びやかさはあったりしますか?

松尾「それはあるかもですね。かなり個性的なバンドがいっぱいいたんで。それがまた刺激になったし、僕らは個性が全然足りないぐらいだったんで、オーソドックスと個性的の真ん中をいくような感じでしたね」

ーーははきまの個性というと、やはりアレンジなど細部までこだわり抜いた「ポップス」であると同時に、オルタナティブ・ロックでもある点だと感じます。曲作りにおいて「ここは譲れない」といったポリシーはあるのでしょうか?

松尾「それは先ほど三宅君が言っていたことと重複しますけど、理想系はビートルズで、メロディーとコーラス、そしてロックなサウンドにこだわっていますね」

ーー今回リリースされる楽曲も、一聴でははきまと分かるほどその軸がブレていないというか。ここまでスタイルを貫くのも簡単なことではないと思います。特にアーティストだと、音楽的な興味関心も移ろっていきますし、音楽性が目まぐるしく変わっていく人もいます。

三宅「それしかできないんですよね」

松尾「そうだね。もちろん自分たちの中で、少しずつ新しいものを取り入れたりはしているけど、『結局ここだな』というのはありますね」

ーー2001年にバンド活動を開始し、2007年にミディでメジャーデビューするまでの、インディーズ時代についてもお伺いしたいです。2002年に1ndアルバム『おかしなあのコ』、翌年には2ndアルバム『サーカスの来る頃』をリリースし、CRJ(※1)でチャートイン。2005年には初のワンマンライブで約200名を動員し、ムッシュかまやつ氏と結成したセッションバンド「ムッシュかまやつとははの気まぐれ」として各地でライブも行います。さらには本バンドでボロフェスタのトリを務めるなど、まさに順風満帆とも言えるキャリアを歩んでいたわけですが、メジャーデビューまで時間が空いてしまったのは何故ですか?

松尾「2ndアルバムがリリースされたあたりで、自分たちの殻に閉じこもってしまったところもあって。自分たちの世界を大切にするあまり、堅くなってたんですよね。次のステージを求めてはいたけど、なかなかリリースに繋がらなくて…。2005年か2006年くらいに『これで何も引っかからなかったら解散するか』みたいな話になっていたこともあって、覚悟していた頃に(ミディ創業者の)大藏さんからご飯に誘われて、『どう?うちから』って言われて」

※1 カレッジ・ラジオ・ジャパン(College Radio Japan)の略。大学や大学生のコミュニティを対象としたラジオ放送のこと。学生や教職員が運営し、プログラムを制作している。

ーー手前味噌ではありますが、ミディってすごく懐の深いレーベルだと思うんです。アーティストの意向をとことん尊重するというか。

三宅「大藏さんは音楽面については一切口を出さず、『好きにやったらいい』という感じだったので。その辺りはありがたかったですね」

ーーまた、ムッシュかまやつさんとバンドを組まれているのも驚きでした。これはどのような繋がりだったんですか?

三宅「これは生田君(マネージャー)が企画していた『トライアングル』というイベントでムッシュと共演したんですよ。ははきまとムッシュ、そして2組によるコラボレーションバンドを3バンドと見立てたライブで。僕らはムッシュの大ファンだったので、『なんでもやります』『非常にやりたいです』とアピールしたら実現しました。僕らは荒っぽい初期のスパイダーズみたいな演奏でずっとやってたんで、ムッシュも昔を思い出したのか、すごく喜んでくれて。そこから『一緒にやろう』ってなって、東京にも呼んでもらったりして。色々なお祭りで演奏しましたし、いい経験させてもらいました」

松尾「演奏後に飲みに行って、昔の話を聞かせてもらったり。一度解散した後に『飲み足りないからもうちょっと飲もうよ』なんて呼び出されたこともありますし。僕が失恋した時も相談に乗ってくれて、『そんなコやめちゃえよー』とか言ってくれたり(笑)本当に可愛がってもらってたんです」

三宅「音楽的な面はもちろん、人としてあんなに素晴らしい人に会ったことはないですね。僕たちに対してもさん付けで呼んでくれましたし。けど、しっかりかっこよさも見せてくれて。紳士で粋で、憧れの人でしたね」

松尾「一度、ムッシュとのライブに大藏さんが来てくれて、ライブ後にみんなで焼肉を食べに行ったんですよ。そこで大藏さんとムッシュから色々と貴重な話を聞かせてもらって、すごい興奮しましたよ。大藏さんからリリースの話をいただいた時も、ムッシュにそのことを伝えたら、『あの人のところならお世話になっていいと思うよ』って言ってもらって、お墨付きをもらったんですよ」

ーーここまで音楽について話してきましたが、ここで歌詞についてもお伺いしたいなと。ははきまの音楽はよく「ゆるい」と表現されますが、歌詞はシュールだったり、虚しさや悲しさみたいなのも伝わってきたりして、どこか毒を忍ばせているというか、決して「ゆるさ」一辺倒でもないのかと感じます。松尾さんの歌詞のインスピレーションについてもお伺いしたいなと。文学や映画など、音楽以外の表現形態にも関心があったりしますか?

松尾「本も映画も好きです。駄目な男がつまずいたりする話に僕はすごく泣く方なんですよね。今でも舞台とか好きですし、いい年なんですけど、やっぱり駄目なヤツが好きなんですよね」

ーー他のメンバーも歌詞については松尾さんにお任せという感じですか?何か意見を言ったりすることはったのでしょうか?

三宅「口出ししたことはほぼ無いよね?」

松尾「最初の頃は『意味わからん』と言われてましたね。けど、だんだん褒めてもらえるようになって、その気持ち良さで書いているようなもんで」

ーー歌詞については、自分の実体験に基づくリアルなことしか書けないという人もいれば、物語やメタファー(比喩)のようなアプローチで書く人もいます。松尾さんの場合は後者だと感じたのですが、いかがでしょうか?

松尾「そうですね、物語が好きなので。いかにフィクションで情景を伝えるかですよね。それでなんとなくホロっとくるような、情景を通して伝わるような描写ができるといいなと思っていますね。映像とかでも、細かいところに気づいた時にフッと心が動く瞬間があるじゃないですか。そういうものが生み出せたらと常々思っています」

ーーははきまでは松尾さんが作詞・作曲を行っていて、そのようなブレーンがいるバンドだと独裁体制になったりもしそうですよね。けど、バンドの醍醐味は個性を持ったメンバー同士の化学反応だとも思っていて。ははきまはどうですか?役割分担についても気になります。

松尾「これも性格だとは思っていて。1人で全て決められる人はすごいとは思うんですけど、それは最初の頃にすぐに諦めたんです。やっぱり任せた方がみんなのそれぞれの味が出るというか、想定外の方に着地する方が快感というか、バンドって面白いなって感じますよね」

ーー楽曲の土台は松尾さんが作っているけど、それをどう料理するかはバンド内で風通しよく議論している形でしょうか?

三宅「基本はそうですね」

高橋「まず最初に(松尾)知生くんからみんなにデモ音源が届くんです。それに対して、メンバー同士で話し合うこともなく、それぞれの考えをスタジオに持ち込んで『せーの』で合わせるとしっくり来ることが多いというか。みんなやっぱりセンスが近しいからだと思うんですけど」

ーーまさに以心伝心ですね。けどバンドでその雰囲気を維持するって難しいですよね。

三宅「好きなものも似てますからね」

松尾「面白いバンドとか見つけたらみんなで共有するし」

三宅「『こういう曲やろうよ』ってなった時も、理解を共有できているので、考え込むこともないですしね。だからいつもこのスタイルになるというか、良くも悪くも変わらない・変われないんだと思いますね」

ーーだとすると楽曲制作自体はスムーズというか、あまりスランプなどは経験されていないということでしょうか?

松尾「どうですかね。でも『これしかないね』っていう感じで決まることもあるし、いったん置いておこうということもあります。そこから復活する曲もあるし、まちまちかな」

三宅「ライブをしながら仕上げていくスタイルなので、頻繁にやっていた頃は良かったんですけど、年に1回だと『やっと仕上がってきたな』と感じるまでに4〜5年かかったりしますね(笑)」

松尾「それはあるね、確かに(笑)今回レコーディングした楽曲はライブでやっている曲ももちろんあるんですけど、十数年間置きっぱなしだった楽曲を(プロデューサーの)片寄さんが掘り出してくれたものもあります」

ーーアーティストが気づいていない自分たちのポテンシャルに光を当てるのはプロデューサーの妙ですね。2009年にミディからメジャー2ndアルバム『ベースボール・サンセット』がリリースされます。前作を凌ぐポップさと緻密な作り込みで、素晴らしい完成度である一方で、当時のプレスリリースを読むと松尾さんが『これからメンバーはは遠く離れて暮らすことになるけど、 きっとまた新しい発見があって、互いに影響し合いながら僕らの音楽の枝葉はどんどん広がつていくんじゃないかなあ』というコメントを載せていて、活動休止や解散を示唆しているようにも受け取れる内容です。実際、その後のははきまのリリースは止まってしまっています。当時のバンド内の雰囲気やメンバーの心境について教えてください。

松尾「これから先どうなるかわからない状況だったので、ここで力を出し切ろうという気持ちはありました。メンバーたちとはライブもしていたし、週一でスタジオに入っては飲んでたり…。その生活が一変する状況になって、メンバーも心が離れていくかもしれないし、だからこそこの作品で心を集中させた思うんですよね」

ーー差し支えなければその理由について教えていただけますか?プライベートなことまで踏み込んでしまうと申し訳ないのですが。

松尾「全然大丈夫ですよ(笑)」

三宅「松尾くんは実家のお寺を継ぐために佐賀に帰らないといけなかったんですよ」

松尾「これについては実は大藏さんにも相談していて、『せっかくリリースもしてもらい、恩を仇で返すことになって申し訳ないんですけど…』と事情を説明したんです。そしたら大藏さんは『音楽は生活の中にあるんだからどこでもできるよ』って言ってくださったんですよね。それにすごく救われたし、『これは続けていけるかもしれないな』と思ったんですよね。それが新しい出発点にもなり、こうやって今があるのも大藏さんのおかげなのかなぁと思いますね」

ーーそういう時が来る、ということはバンドを始めた頃から考えていたんですか?

松尾「そうですね、けどそこはごまかしごまかしで『俺は音楽で食っていくから』と実家でも言ってたんですけど、やっぱり年とともにね…親も年老いていくし、時間が迫ってきたなっていうのは『ベースボール・サンセット』を作る頃に感じていたことですね」

ーー収録曲の中に『屋根の上は星の下』という曲があって、これまでにない静けさの漂う、切ない雰囲気の曲なんですよね。少しヨ・ラ・テンゴ(Yo La Tengo)を彷彿とさせるような、リバーブの効いたギターも印象的で。これも当時の雰囲気が反映されていたりするのでしょうか?

松尾「そうですね、歌詞の内容はシュールなんですけど、物悲しさみたいなのはありますよね」

三宅「あとはヨ・ラ・テンゴみたいなことやろうってのもあったよね?」

松尾「そうそう、挑戦しようみたいな(笑)」

ーーその後、解散や活動休止とまではいかず、遠距離でのマイペースな活動を続け、今年、本当に久々のニューシングルがリリースされました。ライブに通われていたファンの方であれば、リリースの予兆みたいなのは感じたのかもしれませんけど、多くの人にとっては「突然のニューリリース」だったと思います。その経緯について教えてください。

三宅「リリースはずっとしたかったんですよ。(松尾)知生くんも年に何曲か曲を書いては送ってくれるし、ライブもちょこちょこやってて、『新しい音源リリースできたらね』っていう話はしてました。けど、腰が重かったというか、メンバーもなかなか集まれない中、アルバムを作るというイメージが全然湧かなくて…。で、ちょうどコロナの前に『いい加減作ろう』となり大藏さんに話をしに行ったんです。そしたら『僕の元気なうちに録ろうよ』と言ってくださって、それでいざ制作を進めようとしたらコロナ禍になってしまって。大藏さんは2020年にお亡くなりになってしまいましたが、改めてミディに相談したところ、『作りましょう』ということになり実現しました。けどこれも冒頭で触れたアプリ『SYNCROOM(シンクルーム)』があったおかげでもあるので、時代に後押しされたというのもあるかもしれないですね」

ーーけど、考えてみるとバンドは何歳でもできますしね。「若くないといけない」、「どこかで見切りをつけて諦めないといけない」というのは固定観念で、自分がやりたければやればいいんだな、と思わされます。もちろん音楽だけで生計を立てようとすると難しいことも多いですが、本当の価値はその活動によって生まれるコミュニティーなのかもしれないですよね。バンドメンバーが集まれば、そこにはファンも集い、MVやアートワークを担当するデザイナーの人たちも集まってきて、一つの磁場が生まれるというか。そういった感覚はありますか?

松尾「そうですね。僕らは海外のインディーズ・バンドが大好きなんです。ザ・パステルズ(The Pastels)とかベル・アンド・セバスチャン(Belle & Sebastian)とか、グラスゴーにはいいバンドがたくさんいて、メンバーが他の仕事しながら続けているバンドとかも結構いるんです。それでも世界に素晴らしい音楽を発信できてるので、自分たちもそういう形でいいなと考えてます。その方が『売れないといけない』みたいなプレッシャーもないですし。自分たちが好きなものとか、いいなと思えるものを作っていければ、続けるモチベーションになりますし。それって逆にかっこいいんじゃないかとも思ってて」

三宅「数年前にサマーソニックでティーネイジ・ファンクラブ(Teenage Fanclub)を見たんです。小太りのおっちゃんたちがかっこいい曲をやってる姿を見て、出だしから泣いちゃったんですよ」

ーーティーネイジ・ファンクラブ(Teenage Fanclub)は90年代の写真と今を比べると確かにだいぶ変わりましたよね。

三宅「そうですね、けど一見普通のおっちゃんたちが、すごくポップでかっこいい曲をやったら、それこそかっこいいんじゃないかって思います。ああいうふうになれたらな、というのが今の気持ちですね」

ーー今回、プロデューサーを務めたのが片寄明人さん(GREAT3)についてもお伺いしたいです。メジャー1stアルバム『そろそろ時間ですよ』にコメントを寄せていたり、以前から親交はあったのかと思いますが、こういった形で一緒に仕事をするのは初めてだったのでしょうか?

松尾「実は『そろそろ時間ですよ』のプロデュースを片寄さんにお願いしたかったのですが、実現せず。結果的にメジャー1st、2ndの2枚ともセルフプロデュースになったんです。けど今回は新しいことをしてみたかったので、プロデューサーを入れようという話になり。そこで音楽的センス、そして技術の面でも、信頼している片寄さんになったんです。遠隔のセッションにも参加してもらって、アレンジについても色々とアドバイスをもらったりして、すごい楽しい作業でした。そのありがたみを知ってしまったので、もうセルフは無理かなとも思ってますね(笑)」

川本「『これでいいですか?』って聞ける人がいるもんね(笑)」

松尾「そうそうそう(笑)」

ーー片寄さんがプロデュースされたことによってサウンド面も大きく変わったと感じました。セルフプロデュースの2作は結構、ノイジーでローファイな要素もあって、印象としては「ロック」です。今回は歌やメロディー、アレンジの部分がすごく強調されていて、サウンドも全体的によりクリアになった印象です。片寄さんからは実際どのようなディレクションがあったんですか?

松尾「伝えたい部分をしっかり伝えていく、ということですかね。すっきりさせるべき部分はすっきりさせて、出す部分は出して、というメリハリの出し方が片寄さんはすごくわかりやすかったですね。セルフプロデュースでやっていた頃はノイジーな部分をあえて残したり、雑な部分があったと思うんです。今回はそこが緻密に構築された感じがしますかね。かといって勢いがないわけでも全然なくて。すごく聞きやすいし、すごいなと」

ーー最近のバンドのサウンドを参考にしたりとかはありますか?

松尾「個人個人はあると思うんでけど、そういう話はしてないですね。ザ・エックス・エックス(The xx)とかThe 1975とか、すごくかっこいいバンドが出てきたな、という気持ちはありますけど」

三宅「10月25日にリリース予定の『よく晴れた日に』っていう曲に関してはスーパーオーガニズム(SUPERORGANISM)のベースを参考してますね。すごくかっこいいサウンドだと思ってたので」

ーー今回のニューシングルはははきまらしさを保ちつつも、今の風が吹いているようにも感じます。

松尾「古いのが好きだけど、今の音を出そうという気持ちはありますよね」

ーー今回リリースされたニューシングルの歌詞についても聞かせてください。まず『かっこいい赤ちゃん』ですが、タイトルからしてインパクト大です。歌詞を見る限りは、無限の可能性を秘めた赤ちゃんへのエールだと思うんですが、実際のインスピレーションはどうなのでしょうか?

松尾「第一子が生まれたときに、まだ目も見えてないけど、悟ったような顔してるし、かっこいいなと思ったところから着想を得ています。実はその頃保育士をしていたんですけど、子供たちを見てると面白い発想も多くて、可能性は無限だなと思うところはすごくあったので。それでも何か面白い、自分なりの解釈で形にできたらなと思ってたんですけど、途中までしか書けてなくて。バンドでも1〜2回ライブでやったんですけど、その後放置されてたんです。けど今回、デモを聴いた片寄さんから『これはやるべき』と言っていただいて、一緒にリズムからアレンジを考えました。結果的にはやって良かったな、と思える作品に仕上がりました。自分たちでは気付けないことでしたね」

三宅「プロデューサーがいなかったらリリースされてない曲ですね」

ーー対して、『陽のあたる小径』はもう少しノスタルジックで切ない雰囲気の曲ですよね。

松尾「これは5〜6年前に書いた曲で、比較的新しいですね。けどライブでは2回くらいしか演奏してないですね」

ーーこれも片寄さんの判断だったのでしょうか?

松尾「これはもう片寄さんが一押しだったというか、『出さないとダメだ』と言われて。この曲ありきでスタートしたくらいでしたね」

――松尾さんご自身はこの曲にはピンときてなかったんですか?

松尾「メンバー全員はいい曲だと気に入ってくれてたんですけど、僕は『どうかな?』といった気持ちもあって(笑)」

――今回リリースされた楽曲は過去に書かれたものですが、今でも曲は書いてますか?

松尾「曲は今でも年に2曲くらいは書いてますね。前は10曲ぐらいだったのでペースはと落ちましたけど」

――これまでにメンバー間での衝突はあったりしましたか?それで解散危機に陥ったりとか…。メンバーそれぞれの人生や生活している環境も変わる中、バンドを続けていくってすごく大変なことだと思います。

松尾「喧嘩はありますね。すぐ仲直りするけど」

三宅「『あったかな?』くらいの感じですけど(笑)」

松尾「大したことないですね(笑)」

ーーこれからバンドを長く続けていきたいという人たちに向けてアドバイスをするとしたら、どんな事を伝えますか?

松尾「気の合う人探してください(笑)」

三宅「温度感も大切だと思いますね」

高橋「ああ、そうやね」

三宅「もちろん性格はみんな違うんですけど。温度感が合うのでここまでやってこれましたね」

ーーそれでは最後に今後の予定について教えてください。

三宅「10月7日に大阪・堺のファンダンゴ(Live Bar FANDANGO)で、TOMOVSKYさんをゲストにレコ発ライブをさせていただきます。その後、10月25日にシングル第2弾となる『よく晴れた日に/星釣る人』がリリースされます。来年は2月3日に京都の『拾得』でレコ発ライブを予定しています!」

インタビュー・テキスト/midizine編集部

ははの気まぐれ

松尾知生(vo&g)、三宅佑治(b&cho)、高橋直也(g&cho)、川本健士(dr&cho)によるロックバンド。

これまで、インディーズでアルバム2枚、シングル1枚をリリース後、MIDIよりメジャーデビュー。2枚のアルバムのリリース。

ビートルズやヴェルヴェットアンダーグラウンドなどの60年代のロックから、近年のUS、UKインディーロックまでを消化した、洋楽的なアレンジと演奏に日本語のポップなメロディーが絶妙なバランスで融合しているサウンドが魅力的なバンド。

これまでのライブ共演アーティストはムッシュかまやつ、曽我部恵一、中村ジョー、TOMOVSKY、Theピーズ、くるり、ハンバートハンバート、二階堂和美、Chocolat & Akito等ジャンル、年代共に幅広い。

ライブ共演を通じて、フジファブリック、木村カエラ×マヒトゥザピーボー等の多数のアーティストを手掛ける、片寄明人(GREAT3、Chocolat & Akito)に出会い、彼のプロデュースにより、2023年9月、満を持してキャリア初の新作アナログEPをリリース。

X:https://twitter.com/hhnkimagure

インスタグラム:https://www.instagram.com/hahano_kimagure

midizineは限られたリソースの中で、記事の制作を続けています。よろしければサポートいただけると幸いです。