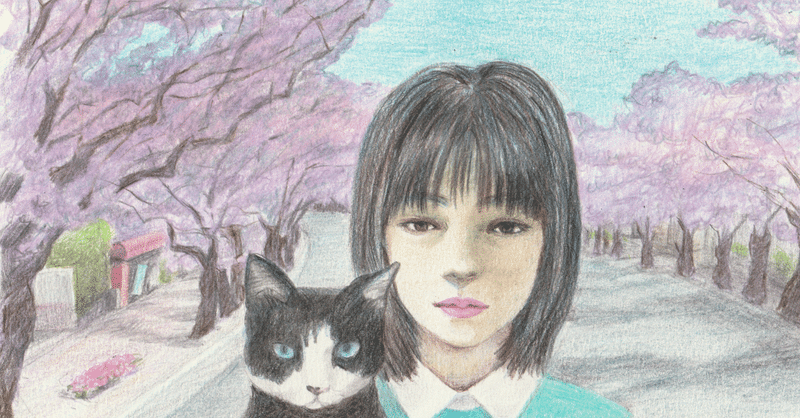

【短編小説】春祭り

「ほら!」

詩織の髪にとまった桜の花びらをつまんで、里奈は口元からフウッと吹き飛ばした。道路の端に積もった花びらが、風に誘われてサラサラと流れていく。

「春よねえ!」

里奈はため息まじりに青空を見上げ、詩織の背中をトンとたたいた。

「なんかあったの? 練習ぜんぜん気合い入ってなかったし。試合近いからさあ、先輩睨んでたよ。今度の2年はたるんでるって」

「別に、なにもないよ。なんか眠くって。なんていうんだっけ、シュンミンアカツキノオモイデだっけ?」

「ばあか! アカツキヲオボエズ。あんた高校生?」

「たぶん。一応受験受かりましたから」

2人は弾けたように笑った。

幼稚園の前を通りかかると、ちょうど園児たちが母親に連れられて、ぞろぞろと門を出てくるところだった。手に小さな花束を抱え、どの子もうれしそうに母親と手を取り合って、飛び跳ねるように歩いていく。

「ちょっとお、入園式じゃない! 見て、かわいいね。私たちにもあんな頃があったんだよ」

里奈は幼稚園の時からの幼馴染だ。

「そうだっけ?」

「そっか。あの時は、まだおかあさんいたんだよね」

「そうかもね。とっくに忘れた」

「うん、まあ、私もあんまり覚えてないけどさ…」

里奈はばつが悪そうにちょっと笑った。

詩織は気にする風でもなく、おおいかぶさる桜の屋根を大きく仰いだ。けれど、もちろん忘れるはずはなかった。周りにはキラキラしたものだけしかなかったころ、満開の桜の下を、詩織も母親に連れられてこの門をくぐったのだ。

卒園式も覚えている。幾度も振り返り母の姿を探す詩織に、母は笑顔で手を振ってくれた。詩織が卒園証書を渡されて、壇上で会場に目をやると、母はハンカチを鼻に当てながら、肩をふるわせて泣いていた。いつもそばにいてくれた大好きな母。

そんな母がいなくなったのは、それからまもなく。小学校の入学式の少し前だった。母は詩織を残し、父とは別の誰かと暮らすため、家を出て行ったのだった。母とデパートで選んだ大きなリボンのついた薄緑色のドレスは祖母に捨てられて、入学式は紺色のワンピースだった。

詩織はぐっと唇を噛み、重いスポーツバッグを乱暴に肩にかついだ。

(なんだよ…いまさら…)

玄関のドアをあけると、家の中はひっそりとして、微かにお線香の香りが鼻をつく。半年前祖母が亡くなり、この家は父と詩織だけになった。

疲れた足をひきずってキッチンに入ると、近くに住む叔母が用意してくれた昼食が、カウンターの上に置いてあった。電子レンジに放り込んで、詩織は居間のソファーにドサリと身を投げ出した。

大きな掃き出し窓に掛かるレースのカーテンのむこうは、太陽の光が溢れる広い庭だ。詩織はカーテン越しに透ける、白く輝く庭をぼんやりと眺めた。ふと詩織はからだを起こした。

(なんだろう…。なんでこんなに眩しいの?)

詩織は立ち上がりカーテンを開けた。

「うわあ!」

庭の中央には、まだ葉の出ていない大きな枝振りの古木がある。それが大きくふくらんで黄色く輝いているのだ。詩織は目を見張った。

「花…花が咲いたんだ…!」

詩織は窓を開け、サンダルを引っかけて庭に走り出た。ふっくらと丸い形が、開く前の木蓮の花に似ている。まるで何百羽ものカナリアが、はだかの枝にひしめき合って止まっているようだ。太い幹の下に立つと、花びらの鮮やかな黄色が写りこみ、詩織の皮膚も黄色く染まって見える。

毎年4月の下頃になるとようやく若葉が顔を出すこの木は、夏には深緑の大きな葉をたくさん茂らせて、広い庭に心地よい日陰を作ってくれる。父の曽祖父よりさらに前の時代に植えられたものらしく、たっぷりと懐を広げた太い枝には、長い時の流れにゆったりと身をゆだねる強さと優しさが見て取れた。母がいた頃、詩織はよく低い枝によじ登り、母を慌てさせたものだった。枝葉を渡る風に乗せて、幼稚園で習いたての歌を母に聞かせる時が、詩織はとても好きだった。

「きれいだなあ…。この木に花が咲くなんて知らなかった」

驚きと美しさに圧倒されて、詩織はため息をついた。閑散としていた冬の庭はようやく春を迎え、コデマリやニワザクラがもうすぐ満開だ。

リビングを振り返り、詩織は思い出していた。母がいなくなる少し前、リビングの床にシートを敷き、お花見ごっこをしたことを。あの日も今日と同じように青空が広がるいい天気で、庭には真白なユキヤナギや黄色いスイセンの花が咲いていた。ふたりで作ったチョコチップクッキーを山盛りと、温かいキャラメルミルク。母は楽しそうに笑い、詩織は母の腕の中で子猫のように甘えていた。

突然胸の奥に熱い思いが湧きあがり、焼けつくような痛みが詩織を襲う。

(あいつはあの笑顔の下で、私を捨てて、男と逃げる日をじっと待ってたんだ)

詩織はサンダルを乱暴に脱ぎ捨ててリビングに上がると、スポーツバッグの中から封の開いた手紙を引っ張り出した。たぶん、昨日配達されたものだろう。今朝ポストに入っているのに気がついて、カバンに押し込んだ。昼休み、詩織は手荒に封を開けた。無表情を造ってはいても指先が震えるのが腹立たしかった。それは母からの手紙だったのだ。

詩織は封筒から便箋を引き抜くと、もう一度読み返した。手紙は11年前のあの日を詫びていた。詩織のことは片時も忘れなかったとも書いてあり、最後に、ぜひ会いたいと連絡先を記してあった。

「いまさらなに言ってんだよ…」

便箋の端をギュッと握り締め、詩織は手紙を睨みつけた。母が消えたあの日から、詩織は心にふたをした。祖母に連れられて出席した小学校の入学式で、友だちの母親に「おかあさんは?」と訊かれた時も、「離婚したの」とケロリと言ってやった。傷ついた心をのぞかれるのがはずかしかった。母がいてもいなくても関係ない。詩織は心の外側に明るく活発な自分を描いていった。誰も知らない詩織の心。その中に潜んでいるものは寂しさと悲しい疼きだった。

「私、絶対だまされない! 絶対許さないからね!」

詩織は両手で手紙をグシャリと丸め、床にたたきつけた。

「私がどんな思いだったかなんて、あんたにわかるはずがない。いっつもおばあちゃんだった。授業参観も、発表会も、運動会も。私が毎年リレーの代表に選ばれてたことだって、なんにも知らないくせに! いまさら会いたいなんて、勝手すぎる!」

もう何年も乾いていた涙が泉のように湧き上がる。あふれる想いは止まらなかった。詩織はソファーの上に突っ伏してうめき声をあげた。

自分を置き去りにした憎らしい母。けれど、どんなに泣いて呪っても、詩織の心には愛しい母の記憶がある。思い出す母の顔は、自分を見つめる優しい笑顔だけなのだ。

「おかあさんのばか! なんで? ねえ、なんで連れて行ってくれなかったの? なん

で私を捨てたんだよ!」

詩織は泣き叫び、狂ったように手紙を何度も踏みつけた。

「どうしたの、その目。泣いた後みたいよ」

振り返った叔母が目を丸くした。詩織は叔母の横に寄り添い、慣れた手つきで炊飯器から炊き立てのご飯をよそいはじめる。祖母が亡くなってからは、父のいない日の夕飯は叔母の家で食べることになっている。父は昨日から出張だった。

「ちょっと部活で…。やな先輩がいるんだよね」

「ほんと? 詩織でも泣くんだ。そりゃそうとうキツイ子だわ、その先輩。なあんだ。もしかしておばあちゃんが恋しくって泣いたんじゃないかって思ったのに」

「は? ありえない!」

「またそんな言い方する。お葬式の日、大泣きしてたくせに」

「まあ、それは寂しいよ。だけどおばあちゃん、うるさかったしさ。なんか気が合わなかったんだよね」

「そんなこと言ったらおばあちゃん悲しむよ。おかあさんいなくなってから、ずっと育ててくれたんじゃない」

胸の奥がズキっと痛む。

「ねえ、ユキおばちゃん。なんでおかあさん浮気したんだろう」

「え? もう、詩織はいつもびっくりさせるんだから」

叔母は戸惑いがちに詩織を見た。詩織は平然と、今度は味噌汁を器に盛っている。叔母は観念したようにため息をついた。

「まあ、詩織ももう高2だしね。わかるかも知れない。おかあさん寂しかったんだと思う。あんたのおとうさん、今日もだけど、出張ばっかりだし、家には、ほとんどいつでもあんたとおばあちゃんと、3人きりだったでしょう。おばあちゃん、気が強かったしね。辛かったんじゃないの? 兄さんも悪いのよ」

「ふーん」

「さ、用意できたでしょ、この話はもうおしまい。沙也たち呼んできて」

叔母はさっさとエプロンを外し、冷蔵庫からドレッシングやケチャップを取り出しながら、のろのろとテーブルにつく子どもたちをせきたてる。

(だけど、そんなことが、子どもを捨てた言い訳になる?)

詩織は箸を並べながら、心の中でゆっくりと首を振った。

「桜もそろそろ終わりねえ。あんたのとこのニワザクラ、今きれいでしょう。明日少し切ってこようかな」

叔母が食後のお茶をすすりながら聞いた。

「そうだ、思い出した! ユキおばちゃん、あの木、庭の真ん中の一番大きいやつ、花が咲いたんだよ」

「ええ? うそでしょう? 花が咲くの? あの木」

叔母はお茶をこぼし、あわててふきんを取りにいった。

「ほんとだよ。黄色い花がいっぱい」

「知らなかったわ。花が咲くなんて聞いた事もなかったけど、でも、考えてみれば咲かないほうがおかしいよね。植物なんだもの」

「あれ、なんていう木?」

「なんだろう…。そういえば私も知らないな。おばあちゃんなら知ってたかもね。とにかく代々大事にされていた木なのよ。なんでもひいおじいちゃんの代に家が火事になってね、家はもうだめだからって、みんなで水をかけ合って、あの木だけは守ったらしいよ」

「へえ」

「私もよく遊ばせてもらった。枝になわとび吊るしてね、ブランコにするの。おばあちゃんに見つかったらもう大変だった!」

「わかる、わかる!」

詩織はケタケタ笑った。

「それにしても花が咲くなんて、おばあちゃんにも見せたかったなあ。ねえ、詩織、もしかして、あの木、もう長くないのかもしれないよ。枯れる前に一花咲かせるって、そういう木もあるらしいから」

「そうなの?」

「うーん、わからないけど…でもそうなら、かなり寂しいなあ」

叔母は湯飲み茶碗をコトリと置いた。

家に戻り、戸締りをして、詩織は自分の部屋に閉じこもった。さっき踏みつぶした手紙は、涙をふいたティッシュと一緒にくずかごに捨てた。叔母に泊まることを勧められたが、今日はいつもよりさらに一人になりたい気分だった。とはいえ、広い家にたった一人というのはやっぱり心細い。詩織は部屋を見渡すと、ピンク色のウサギのぬいぐるみに手を伸ばし、棚から降ろした。

「モモコ…」

もうずいぶん前からただのルームアクセサリーになっていた。久しぶりにきつく抱きしめる。なつかしい匂い。心のとげが融けていくような心地よさだ。大好きだったモモコ。小学生の詩織の涙はモモコだけが知っている。詩織はモモコをベッドに座らせて、自分も隣に寝転びながら愛しいぬいぐるみをながめていた。ふとモモコの腕のつけ根に、小さなほころびがあるのに気がついた。

「あれ? やだあ、ほつれてきてる」

ほころびのあたりを探ってみると、付け根の回りをぐるりと一周、そこだけ縫い目が他より少しだけ粗く、よく見ると、縫い糸も色が微妙に違うのだ。明らかに新しく縫い付けられた跡だった。詩織は驚いた。

「え? うそでしょ? これって、モモコの腕、一度取れちゃったってこと?」

大好きで、大切に扱ってきたぬいぐるみなのだ。腕が取れるような遊び方はしていない。

(いつ? いつ取れたんだろう…。私、知らない…)

その時だ。リビングの方からかすかな物音が聞こえた。詩織はビクッとからだを縮め、聞き耳を立てた。

シャラシャラシャラシャラシャラ

何かが擦れ合うような音だ。

「なに?」

忍び足で廊下を進み、リビングを覗き込んで、詩織はとりあえずほっと胸をなでおろした。音はどうやら外からのようだ。詩織は掃き出し窓のカーテンの隙間から、そっと庭をうかがった。その瞬間、詩織は腰を抜かし、床の上にしりもちをついた。黄色の花をつけたあの老木が、大きな枝を悠々としならせて踊っている。小枝は小さくさざめき合って、黄色い花を鈴のように震わせると、そこからシャラシャラと、小気味よい音がこぼれだす。すると、それに合わせて花の中から金色の粉が舞い上がり、庭全体がキラキラ金色に輝いていたのだ。

「なにこれ!」

詩織は庭に飛び出した。むせるような甘い香り。古木の根元に走り、ゆっくりと左右にしなる太い幹から見上げると、花がつくる黄金色の屋根がユサユサゆれて、金色の雨が降ってくる。

「どうしたの? ねえ、いったいどうしたの?」

なぜか怖さを感じない。詩織は夢中で太い幹にしがみついて、冷たい木肌に頬をつけた。その時だ。まるで水が流れるように体の内に不思議な感覚が入り込み、詩織は思わず目を閉じた。それは楽しさや喜び、怒りや悲しみ、そして氷のように寂しい気持ち。人の持つ様々な感情に違いなかった。それが大波のように次々と詩織の心に押し寄せてくる。その気の遠くなりそうな切なさに必死に耐えながら、詩織はいっそう強くからだを押しつけた。

やがて幹は動きを止め、あたりはひっそりと静かになった。恐る恐る目をあけると、暗い星空に黄色い花がふんわりと浮かび上がり、金色の粉は舞ってはいたが、庭は落ち着きを取り戻していた。

『祭りにようこそ』

静かな声で誰かが言った。

『めでたい夜。どんな願いを叶えよう。過ぎし日のなにが見たい?』

「誰? いったいなんのこと?」

詩織は古木を見上げた。

『中学校の入学式? 制服ができあがったとき、花壇の横で写真をとった。おや、それともいたずらをして、おまえの父がカンカンに怒り、真っ暗な物置に半日閉じ込められた時がいいかな』

「待って、どうして知ってるの?」

『さあ、私はただここにいて、見ているだけだ』

目の前に一筋の金色の粉が流れ落ちる。

「そうか、あなたはこの木なんだ…」

詩織は雄大な枝振りを仰ぎ見た。古木はいつでもどっしりとここにいた。ずっと昔からこの家を見つめ、ここに住まう人たちの、声やつぶやきを聞いていたのだ。話をするのはごく自然のことのような気がした。

「そうだ!」

詩織はひらめいて、声の主に訊いた。

「それなら! ねえ、知ってる? モモコの腕が取れてるんだ。あなたいつか見てないかなあ」

小枝が振るえ、黄色い花がシャラリと鳴った。

『詩織、ここまであがっておいで』

「よし!」

詩織は花に触れないよう注意深く低い枝によじ登り、そこを足がかりにゆっくり次の枝に移っていった。

『もっと上だ』

言われるままに詩織は登る。そうして庭が見渡せるほど高く、ちょうど2階のベランダに飛び移れそうなほどの高さに、座り心地のよさそうなくぼみを見つけた。

腰をおろす詩織のすぐ横の枝を、スルリと渡るものがいる。

「マリン?」

もう何年も前に死んだネコだ。マリンは詩織の指にすり寄ると、甘えた声で鳴く。

「おまえ、生きてるの?」

マリンの海のように青い目は、花の色が移りこんで、深い緑色に沈んでいる。

「それともまさか、私が死んじゃったのかな」

マリンはからだをくねらせて、小枝の隙間をくぐりぬけ、少し下の枝で上手に寝そべった。

『絶好の場所だ』

「ここが?」

『ほおら、見えてきた』

その声に詩織が顔を上げると、あたりはすっかり夜が開けて、薄水色の空が広がっていた。

風は穏やかで、下に見えるリビングの、少し開いた掃き出し窓に、カーテンが揺れている。詩織は不思議に思った。カーテンの柄が違う。

(でも見覚えがある。そうだ。あれってずいぶん前のカーテンだ)

突然2階の窓のレースのカーテンが開き、すぐ目の前に父の姿が現れた。少し細身の、今よりかなり若い父だ。詩織はあわてて幹の裏側に回りこんだが、どうやら父からは見えないらしい。父がカーテンを開けてくれたおかげで、部屋の中が見渡せた。

それは、なつかしい子どもの頃の部屋だった。東の窓から差し込む朝日が、部屋を明るく照らしている。8畳の和室の隅にタンスと母のドレッサーがあり、その横には、おもちゃのいっぱい詰まった3段のキャスターつきの引き出しが見える。引き出しの上には、問題のモモコがちょこんと座っていた。壁には幼稚園で描いた絵がピンで留めてあり、その中に母の誕生日に描いた似顔絵もあった。詩織の目から涙があふれた。もうどこにもない思い出の中の部屋。この部屋で、詩織と母は布団を並べて眠っていたのだ。

と、父がドアの方を振り返り、部屋の中央にあぐらをかいて座った。

(誰か入ってきた…)

詩織は涙をふき、ざわめく胸を押さえて部屋の奥に目を凝らせた。それは思った通り、憎らしくもなつかしい母の姿だった。が、

(え? おかあさん?)

熱い思いが一瞬で凍りついた。今、目の前にいる母は、詩織の知っている笑顔の母ではない。父を見る顔は能面のように血の気がなく、堅く冷たいまなざしは、まるで別人のようだった。

母は父と向き合って畳の上に正座した。心臓が壊れるほど強く胸を打つ。話し声は聞こえない。けれど詩織にはわかる。

(これはあの日だ。母が消えたあの日の出来事なんだ)

窓ガラスのむこうで父が何か叫んでいる。母は口を開かずに、ただじっと前をむいているだけだ。突然父が立ち上がり、部屋の隅に行って、置いてあるスーツケースを開けはじめた。すると、瞬きすら忘れたかに見えた母が、急に取り乱して、父につかみかかった。父は母の手を強く振り切ると、スーツケースを乱暴にひっくり返し、中身を部屋中にばらまいた。その瞬間。詩織は息を止め、目は一点に釘付けになった。

母の衣類や化粧品と共にこぼれ出したもの、それは入学式に着るはずだった、あの薄緑色のドレスだったのだ。

あの日、買い物が終わり、デパートのレストランに入った時、母は、自分が頼んだショートケーキの真っ赤なイチゴを、詩織のバナナパフェの上にそっと乗せてくれた。

『いいのがあったね。きっと、詩織が一番かわいいよ』

畳に乱れたふわふわの大きなリボン…。

父は仁王立ちになり、母も立ち上がる。二人は恐ろしい形相で何かを怒鳴りあっている。父の手があがり、母をたたく。母は砕けたようにその場に泣き崩れた。

詩織は枝を握り締め、歯を食いしばって目の前の出来事を見つめていた。涙をボロボロこぼしながら、ひとつも見落としてはならないと、必死に両目を開けていた。

しばらくして、母はうつむきながら、投げ出された自分の持ち物だけを集め始めた。スーツケースに詰め直すと、母は突然立ち上がり、引き出しの上のモモコを抱きしめた。父はモモコに手を伸ばす。母はモモコを胸の中に抱え座り込む。

詩織はハッと息を飲んだ。

「そうか、モモコの手が取れるんだ! なに? なんて言ってるの? 聞こえない。おかあさん、なんて言ってるの? ねえ誰か窓を開けて!」

詩織は枝から身を乗り出して叫んだ。

伸びた枝の先から、マリンがトンとベランダに降り立った。そうして窓に両手をかけると、器用に開けて中に入る。母の声が聞こえた。

「おねがい。せめてこれは持っていかせて」

父は、背を丸めて縮こまる母の二の腕をつかみ、その間からはみ出たモモコの小さな腕に手を伸ばす。母は父の力にひきずられながら泣き叫ぶ。

「おねがい、おねがい、詩織の代わりに。ずっと詩織が抱いていたの。一緒に遊んで、思い出がたくさんあるの。詩織の匂いがするのよ」

父が、緩んだ母の腕の中に乱暴に手を入れて、モモコの体をつかむ。奪われる寸前、母は必死の形相でモモコの小さな腕を握った。父が怒りに任せてモモコをグイと引く。ブチっと音がして、モモコの腕がとれた。母は茫然として、手の中のちぎれたモモコの腕に目をやった。やがてその手から、淡いピンクのモモコの腕がポトリと畳に落ちた。

沈黙の部屋から母の嗚咽がとぎれとぎれに響いてくる。父はモモコの腕を拾い上げ、冷たい声で言い放った。

「二度と詩織には会わせない。おまえはそれだけの事をしたんだ」

父は窓をしめ、カーテンを静かに引いた。

途端にあたりは夜の闇に包まれた。詩織のまわりには黄色の花が咲き乱れ、金色の粉が、雨だれのしずくのように、あちらこちらからこぼれ落ちている。

『おかえり』

また声がした。

『いい旅だったかい?』

「ほんとに見せてくれたんだ」

『マリンがいい働きをしてくれた。ネコは時空をうまく渡る』

詩織はひんやりとした幹に寄りかかり、大きく息を吐くと、手のひらで涙をぬぐった。

「ねえ、なんで、わたしに?」

『おまえは私の最期を看取る者だからね』

「最期? やっぱり枯れちゃうんだ」

『おまえはいつも泣いていたね』

「そんなこと…ない」

『私は百年以上も前からここにいるんだよ。私にはこの家に住むすべての生き物の心がわかるのさ』

「おかあさんは幸せじゃなかったね」

『いいや、少なくともおまえのそばにいるときは、幸せだったよ』

「そう…。ありがとう。おじいさん」

『おじいさんか…そうかもしれない』

古木は枝を震わせて、黄色い花をシャラシャラ鳴らす。

「笑ってるの? もうすぐ死ぬのに」

『終わるからこそ始まりがある。新しく始めるのもまた楽しいものだ』

「そんなものかな…」

『さあ祭りの続きをしよう。すまないがもう枝を降りてもらおう』

「祭り? お別れの?」

『別れと再生の祭りだ。一生に一度。最初で最期』

詩織が木から降りると、古木はまた大きく揺れはじめた。小枝がさざめいて、黄色い花がシャラシャラ歌いだすと、庭がまた金色の粉で満たされた。甘い香りに頭の心がくらくらする。やがて、降りそそぐ金粉は古木の動きに合わせて大きく渦を巻きはじめ、夜の庭は金色の嵐に飲み込まれた。詩織は思わず後ずさりして、掃き出しの上にストンと腰をおろした。

『さあ、祭りのフィナーレだ。たっぷりごらんあれ』

突然古木は動きを止めた。静けさが戻る。詩織はハッと耳を澄ませた。

ポン ポン ポン

泡の弾けるような微かな音が、高いところから響いてくる。詩織は黄色い花を見上げ「わぁ」と声を上げた。つぼみのようなふっくらとした花びらが、小さな音をたてて次々と開いていく。それは瞬く間にすべての枝に広がって、ひしめき合う花に包まれた古木は、何倍にも膨れ上がって見えた。歓声が上がり、詩織は驚いて古木の根元に目を下ろした。見知らぬ人たちが楽しそうに踊っている。ほとんどがお年寄りで、足取りも軽く、みんな楽しそうに笑い合って、太い幹の周りをゆっくりと回っているのだ。その輪の中に、無邪気に手を振る祖母の姿があった。

「おばあちゃん!」

詩織が駆け寄ろうとしたその瞬間。古木の枝を埋めつくすその花がいっせいに弾け、まるで何千羽の黄色い小鳥が夜空に飛び立つように枝を離れて、夜の闇にあっという間に溶けていった。

あとには、暗い庭に、はだかの古木と呆然と立ちつくす詩織が残った。詩織の手のひらには、わずかに金色の粉がにぎられていたが、それも眺めている間に消えていった。

自分の部屋に戻った詩織は、ベッドの上に座るモモコの前に崩れこみ、ほつれた側の腕にそっと指を置いた。涙があふれ頬を伝う。

入学式に着るはずだった薄緑色のドレス。

(おかあさん、私を連れて行くつもりだったんだ)

詩織はモモコの片腕をやさしくさすり、それから胸に押し当てた。母の切なく悲しい想いがこの腕にこめられていた。

「おかあさん…ごめんね」

その夜、詩織は小さな子どものように、モモコをしっかり抱いて眠った。夢に母が出てきたが、詩織はいつものように泣いてはいなかった。笑顔の母がとなりにいる、それは11年ぶりに見た、緩やかで温かい夢だった。

新学期が始まり、春はあわただしく過ぎていく。あの次の日の朝、詩織の叔母が古木の花を楽しみにやってきたが、何も変わった様子がない。詩織を見るなり「うそつき」と食って掛かった叔母だったが、祭りの輪にいた祖母の話をすると、両手で顔を覆い「かあさん、よかったね」と泣いた。

祭りを終えた古木はもう若葉をつけることはなかったが、少しして、詩織は庭のそこここに落ちている、見たこともない小さな種を見つけた。

青空が広がる連休の朝、詩織は長距離バスに乗った。今日は母の家に始めて泊まりに行く。リュックの中に手作りのチョコチップクッキーと、リボンをつけたモモコを入れて。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?