母と子どもの声を聴くー「椿の花咲く頃」note

※このnoteはドラマ「椿の花咲く頃」のネタバレを含みます。

「椿の花咲く頃」はとてもたくさんのメッセージが込められたドラマです。この記事は、日本のいち視聴者である私が受け取ったメッセージを、感想としてnoteにまとめたものの3本目です。

はじめに:「母の愛」よりも重要なメッセージ

韓国であれ日本であれ、「母の愛」は映画やドラマの鉄板のテーマである。

韓国ドラマでは、冬のソナタの頃から「未婚の母」を題材にしたストーリーが数多く描かれ、未婚の母であることの不利や社会の偏見・制度に対する問題提起など、あらゆる視点の物語が作られてきている(※1)。

韓国ドラマが描いてきた女性の復権や、母親の強さというのは、テレビドラマの視聴者として想定される女性たちを勇気づけ、奮い立たせ、慰めるものであっただろう。

しかし同時に、子を思う母の物語というのはプレッシャーを伴う。

母親が子どもを思うのは当然で、最終的には母の愛が全てに打ち勝つという、どこかお約束のような「期待」がある。

私は「椿の花咲く頃」から、「母は子どもを愛して当然」よりもっと大きな含意を感じるのである。

愛さえあればいいわけではない。

血のつながった親に苦しめられる子どもはこの世にたくさんいる。

「そんなこと言ってもオンマはあなたのことを愛しているのよ」では済まされない物語が山のようにあるのだ。

ドンベクが7歳で母親と別れた後、苦しい思いをしてきたことがこのドラマでは「帳消し」にはされない。

当然だ。彼女のつらかった7歳から34歳の時間が、母親との再会だけで帳消しになるはずがない。ドンベクには、幸せな子ども時代を取り戻す権利があるのだ。

私は前回のNoteで、この物語は「回復の物語」であると書いた。

それは、ドンベクが「母としての」役割を取り戻すということではなくて、「子どもとしての」自分自身の人生を取り戻すということである。

だからドンベクは母と再会してから、母との確執と向き合い、自分を捨てた母を恨む気持ちと愛情の間で揺らぎ、考え、母からの愛を受け止め直すプロセスをたどっていくのである。

みんな子どもだった

「椿の花咲く頃」では、すべてのキャラクターは「誰かの子ども」として描かれている。

ドンベクの息子として、8歳の人生を生きるピルグ。

自分を捨てた母と出会い、母との関係の中でもう一度「子ども」をやり直すドンベク。

母子家庭の末っ子として育ったヨンシク。

スナックの子どもとして過ごした幼少期を背景に、自分の人生をやり直そうとしていたヒャンミ。

優秀な妻との関係に母親との関係を投影してしまっていたギュテ。

DV家庭で子どもを自分の一部だと思ってしまう母親に支配されながら育った、摂食障害のパク・サンミ(ジェシカ)…

あらゆる関係性の中の「親子」が抜き出され、どの「親子」も決して順調ではない。「正しい子育て」が描かれることもない。

子どもが育つ過程は人それぞれで、いろいろな間違いや失敗がある。

すべてのキャラクターが子どもだった頃へとさかのぼり、その人自身の欠点を含む軌跡を描いた上で、それぞれのキャラクターが魅力的に描かれているからこそ、このドラマは視聴者の心を掴んで離さない。

ピルグやドンベクだけではなく、みんな「子ども」だった時代を経て、かけがえのない一人のキャラクターとして描かれる。これが「あなた自身を肯定する」というドラマの一貫したメッセージにつながるのではないだろうか。

このドラマが徹底して伝えているのは、「母(女性)の声を聴く」ことではなく「子どもの声を聴く」ことなのではないかと思える。

ドンベクがやり直しをするための安全基地

オンサンの町で再会したドンベクとドンベクの母は「親子のやり直し」をする。それがこのドラマの後半の大きな核となっている。

前回のnoteで、ドンベクが自分本来の強さを取り戻すために「ヨンシクという足場を得た」と書いた。彼女の回復つまり「親子のやり直し」は、徹底的に彼女を肯定してくれる「安全基地」ヨンシクがいてこそ成り立つのだ。

ドンベクは、これまで彼女を侵害してきた多くの人たちと全く逆の行動を取るヨンシクに驚くが、その行動こそがヨンシクがドンベクの「安全基地」たるゆえんである。

2人で歩きながら、「僕はあなたの手を握らないと決めた」とヨンシクがドンベクに宣言するシーンがある。

ドンベクが車道に飛び出してとっさにそれを引き留めようとする時でも、ヨンシクは彼女の手を掴まない(代わりに髪を掴んで怒られているが…)。

ヨンシクの宣言は、簡単に手を掴むジョンニョル、ノ・ギュテ、そしてずかずかカメリアに上がり込んで捜査や取材をしようとする警察や記者と対照的である。ジョンニョルも、警察も、「守るふりをして私の生活に侵入している」とドンベクは言った(ここで声を上げることができるドンベクも素晴らしい)。

ヨンシクは、ドンベクの生活に侵入したり、勝手に彼女の手を握って侵害したりは絶対にしない。それが彼女の安全を脅かし、安心を奪う行動だと分かっているからだ。

そんなヨンシクの行動が、ドンベクがこれまで受けてきた傷を癒し、ヨンシクをドンベクにとっての安全基地にしている。

だからこそ、ヨンシクの前ではドンベクは子どもの時のことを思い出して(つまり子どもの時に戻って)涙を流すことができる。この人の前なら傷つけられないという確信があるからこそ、「私もきれいなものだけ見て育ちたかった」と本音を話すことができる。そしてヨンシクはその隣で一緒に涙を流してくれる。

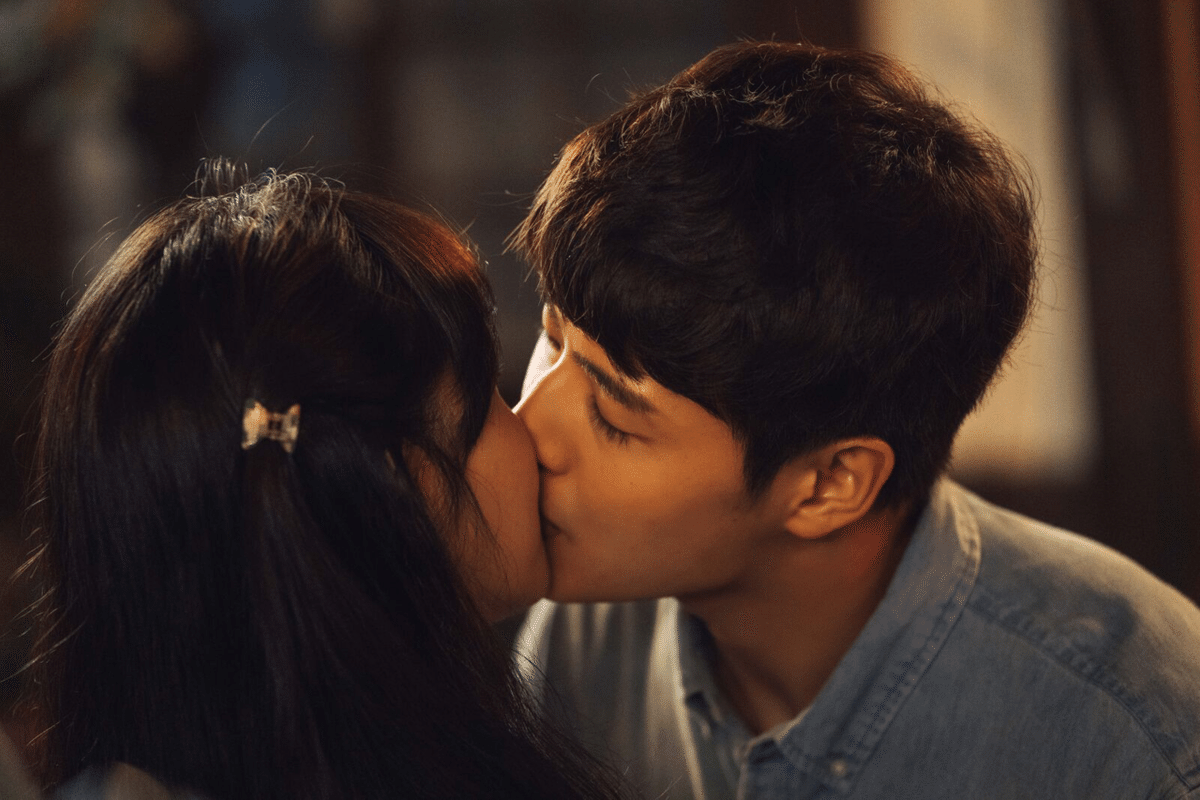

伝説となったふたりの初めてのキスシーン(第9話)は、ヨンシクの安全性(?)の象徴である。

いきおい余ってヨンシクのほっぺにキスをしてしまったドンベクに、ヨンシクは「君が先にやったんだ」とキスをお返しする。

ヨンシクが先にドンベクに触れることは絶対にしないという前提があったからこそ生まれた名シーンだろう。

過去をやり直すことは傷を癒すこと―ドンベクの声を聴く

ドンベクは、幼い頃に母に施設に預けられてから、自分はひとりぼっちだと思って生きてきた。しかし母親と再会したことで、ドンベクは思いがけず、母との関係をやり直す機会を得る。

母子のやり直しの最初は、ドンベクが母親を焼肉屋に連れて行くシーンである。この日ドンベクは、母が肝臓移植を受けるために自分のところに来たのだと誤解をする。母への復讐のつもりで、自分が捨てられた日のシチュエーションと、母との会話を一言一句、再現したのだ。

ドンベクが母親との最後の食事を27年間ずっと覚えていたように、子どもは親との記憶を忘れることができない。ドンベクはそれを何度も伝える。

忘れたくても忘れることができない記憶は、悪夢やトラウマとしてその人を苦しめているものかもしれない。その記憶と向き合うことは痛みを伴うが、治療への一歩である。母親に復讐しようと決めたこの瞬間にドンベクは、最も大きな自分の傷に正面から向き合うことを決めたことになる。

「母さんがずっと私を見てたの、去っていく私を。

どうしよう。私が27年も母を待ったように、母さんも私も待つかもしれない」

置き去りにされて自分を見る母親の姿に、7歳の頃の自分が母親を見る姿がフラッシュバックする。ドンベクが自分の傷の一番深い部分、一番痛い部分に向き合う場面である。

(余談だが、このシーンのコン・ヒョジンの演技をカン・ハヌルが「何であんなすごい演技ができるんだろう」と絶賛している。間違いなくドラマの中で最もドンベクの感情が動いたシーンの一つである。)

トラウマと向き合うのは、ものすごく痛い経験だったにちがいないけれど、この時もドンベクのそばにはヨンシクがいた。泣きたくなったら受け止めてくれる安全基地を足場にして、ドンベクは7歳の頃の自分を救う一歩を踏み出すことができたのである。

ピルグの声を聴く―「子どものために」って?

そしてもう一人、一番尊重されなければいけない人として描かれるのが、ドンベクのひとり息子ピルグ。

このドラマでは、ピルグの目線を通して「子どもの気持ち」が代弁されるとともに、「子どもに対峙するときの大人の気持ち」がリアルに描き出されるのだ。

ドラマの要所要所で「子どものことを考えろ」というセリフが出てくる。

ピルグの周りの大人たちは「ピルグのことを考えたら何が一番良いのか」をいつも考えているように見える。

しかし、本当にピルグの気持ちに耳を傾けてはいない。大人にとって都合の良いように、子どもの気持ちが解釈されてしまう歯がゆさがある。

都合のいい大人の代表格カン・ジョンニョルは、ピルグが自分の息子だと分かると胸がいっぱいになって、ピルグに色々なことをしてやりたいと思う。

「ピルグのために」という言葉を使って、ご馳走したり、留学させてやると言ったり…そして最終的には、オンサンを離れてソウルで一緒に暮らさないか、と提案する。

そんなジョンニョルにピルグが言った言葉がある。

「おじさんはお母さんを何度も泣かせたんだ」

父親がそばにいようが何だろうが、ピルグにとって耐えられないのは、目の前にいる母親がつらい思いをすることだ。ジョンニョルはそれを理解できず、「子どものために」という言葉を繰り返していた。

ピルグにとっては、母親が幸せであることが最優先される基準なのである。

子どもはもともと二者関係で世界を認識し始める。乳児は「私とあなた」しかいない世界に生き、私とあなたの間に境界線はない。

乳児期から幼児期のはじめにかけての子どもは、相手と自分が「違う」とは認識していない。その頃の子どもにとって世界とは、自分と母親(必ずしも母とは限らない、養育者)で成り立っていて、自分と母親は同じなのだ。つまり、母親が泣いているということは、自分が泣いているということと同義なのだ。

子どもはもともとそこから出発して、発達の過程を経てだんだんと「親離れ」をし、母親は自分と違う人間だと気づいていく。

だからピルグにとって、ドンベクを守ることは必然なのである。

ドンベクを悪く言う人、ドンベクがいじめられていても守ってくれない人、ドンベクを軽んじる人を許せない。それは、自分の世界を攻撃することだからだ。

そして、まだ8歳のピルグは、自分と母が違う人間だという認識はついていたとしても、容易に「自分のせいでお母さんがつらい/苦しい/痛い思いをしている」と思ってしまう。

ピルグの声を聴く―「こぶ付き」発言の残酷さ

ある日、ヨンシクの母ドクスンが、ドンベクのことを「こぶ付き」と呼んだところをピルグに聞かれてしまうという大事件があった。

「私はそんなに厳しいことを言ってる?

8歳の子どもは勘弁してくれと言ってるの。こぶ付きなんて歓迎できる?」

ドクスン自身も、シングルマザーとして息子3人を育ててきた母親である。末っ子のヨンシクを大切に思っていることは誰もが知っている。近所のアジュンマ(おばさん)たちに愚痴をこぼしただけのつもりだったが、2泊3日の合宿から帰ってドンベクが不在だったことで不安が募っていたピルグは、その言葉に大きく傷ついてしまう。

「こぶ付き」発言がピルグにとってどれほどつらい言葉かというのは、ピルグが誰よりも母親を大事にしていることを考えると明らかなのだ。「こぶ付きはごめんだ」とドクスンに言われることは、

自分がいるせいで母親はヨンシクと結婚できない。

自分がいるせいで母親は不幸になる。

そう言われていることと同じだからだ。

「巡査のおじさんと結婚するの?母子二人暮らしより、”母子とおじさん”のほうが恥ずかしくて変な家族だ」

「お母さんは迎えに来ないし、暗証番号も変わってるし、地球滅亡みたいだった」

ドンベクに不安をぶつけるピルグの言葉は、まさに素直なピルグの気持ちなのである。子どもにとって、母親(養育者)から「いらない」と言われるのは「地球滅亡みたい」なのだ。

ドクスンは「子どもだからすぐ忘れる」とドンベクを慰めようとする。これは、分かっていない大人の、偏見をもつ私たちの、都合の良い勝手な解釈である。実際は、子どもだからこそ誰よりも「自分のせいで」母親が傷つくことを恐れているのだ。

ドラマを見ていた私たちは、「こぶ付き」発言に「そんなひどいことを言うなんて」と憤る。これまでピルグがどれだけドンベクを大切に思っているかを見てきているからだ。

しかし実生活ではどうだろうか。「こぶ付き」とは近所の人の噂話や宴会など、大人同士の世間話では軽々しく口にされる言葉ではないだろうか。

私たちは、みんな子どもだったことがあるはずなのに、普段あまりに子どもの気持ちに無頓着である。「子どもだからすぐ忘れる」「子どもだからすぐ適応できる」と何故か思ってしまう。

と同時に、子どもの気持ちに立つというのがどういうことか分からなくなってしまう。ドンベクをはじめ大人たちは皆、自分なりにピルグのことを一番に考えているのだが、「ピルグのことを考える」というのが何なのか正解を導き出せずにいる。

このドラマのピルグのエピソードには、そんな「大人の都合」への反省と、大人の苦悩もすべて込められているように思えるのだ。

おわりにー「子どもの声」の普遍性

「椿の花咲く頃」の中で、母子、親子というのはきっと一番重要なテーマで、私の中でも重要だったのだが、だからこそ、このnoteに書くことに少し躊躇があった。

韓ドラ歴半年、にわか韓ドラファンの私でも、韓国と日本で「家族の絆」の描かれ方が少し違うことは感じていた。

結婚するということが日本よりも「家と家の結びつき」である感覚が強いような、母親が子どもの結婚に口を出すシーンが多すぎるような…。そして、子どもの教育や将来について、家族が担っているものが日本よりずっと大きいような気がする。

冒頭でも書いたように、韓国では「未婚の母(ミホンモ)」への偏見は日本より大きく、制度的にもシングルマザーが不遇な扱いを受けてきた経緯がある。ドンベクの母親のように、経済的な理由で子どもを国際養子縁組に出すことは珍しくなかったという(※1)。

ただの日本のにわかファンの私が、韓国の母子家庭について色々書いてしまうのは…と、ブレーキがかかっていたところがある。しかし、ドラマを見直して考えているうちにだんだん気づいてきた。

おそらく多くの人がこのドラマを見て胸に湧き上がる感情があると思うのだが、それは母子家庭だとか未婚の母だとか関係なく、もっと普遍的な「子どもの声」なのではないか。

ドンベクやヨンシクを含め、すべての「かつて子どもだった人」が言いたかったこと、したかったこと、伝えたかったことがこのドラマに詰まっていて、だからこそ「かつて子どもだった」私たちがこのドラマに惹かれるのではないか、と。

小さなドンベク、小さなヒャンミ、小さなヨンシク、小さなピルグが私たちの中にもいて、このドラマを通してみんな小さい頃の自分を救われているのではないか。

「子どもの声を聴く」「あなた自身を肯定する」というのが、国境を超えて私がこのドラマから受け取ったメッセージである。

<注>

ドラマの写真は、Daumのプレミアムギャラリーからお借りしました。

※1 山下英愛(2013)『女たちの韓流』岩波新書、ウィメンズアクション・ネットワークのエッセイなどに詳しい https://wan.or.jp/article/show/3796

<参考文献>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?