『二十歳の原点』ノート

高野悦子著

新潮社刊

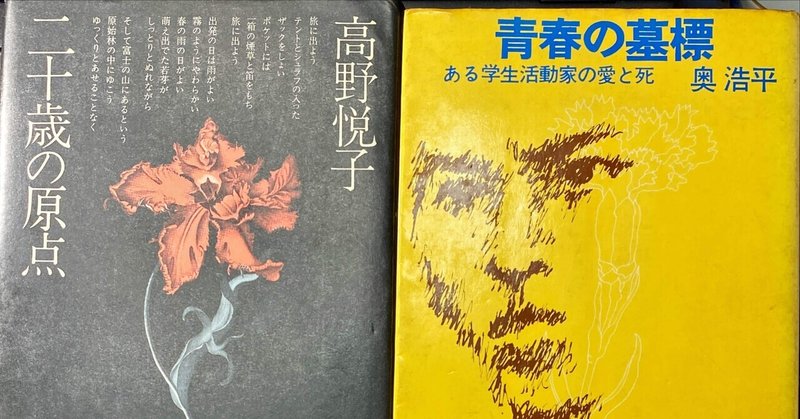

前回取り上げた『されどわれらが日々――』が置いてあった書斎の本棚に、この『二十歳の原点』と『青春の墓標――ある学生活動家の愛と死』(奥浩平著 文藝春秋刊)が並べてあった。この3冊は、全て1971年に購入し、何度も読み返し、引っ越しても必ずこの3冊は並べて置いていた。そう、意識的にそうしていた。

『二十歳の原点』は、1971年10月4日に購入している。赤鉛筆でところどころに傍線が引いてある。あらためて読み返したのは、およそ半世紀ぶりということになる。

著者の高野悦子は昭和24(1949)年生まれ。幼い頃から感受性が強く、神経過敏な子であったと、この本の編者である父親の高野三郎氏は書いている。

昭和42(1967)年に京都の立命館大学に親の反対を押し切って入学し、音楽が好きでピアノも弾き、山への憧れを持ちつつも、社会問題や政治問題に関心を持ち、当時日本中で燃えさかった大学紛争に大学を糾弾する側として参加した。しかし世の中の偽善や現実との乖離に煩悶し、失恋も幾度か経験し、人恋しさを人一倍持ちながら、実家とも訣別してしまう。自ら追い込んだ孤独の中で生き方に行き詰まり、死の誘惑から睡眠薬を大量に服用するが死にきれなかった。そして絶筆の二日後の昭和44(1969)年6月24日の未明に、鉄道自殺する。遺書は残されていない。

生と死の境は、塀の上を歩いているようなもので、ちょっと精神や肉体のバランスを崩すと、甘美な死の世界に一瞬で転げ落ちてしまうのだろう。

今回、読み返して改めて気付いたことは、カミソリで手を切って、自殺でもしようかなと思ったり、自殺は卑怯な者がすることだと書き付けてみたり、生と死の間を彼女は何度も行きつ戻りつしている。

この本のタイトルは、彼女が書き続けていたノートの一節にある「独りであること、未熟であること、これが私の原点である」から付けられている。

「人間は完全なる存在ではない。不完全さをいつも背負っている。人間の存在価値は完全であることにあるのではなく、不完全でありその不完全さを克服しようとするところにあるのだ」と彼女は書く。そのことを彼女は人より過剰に自覚し、学生運動や読書などへの努力で意識的に克服しようとしていた。

また「生と死についてもっと考えたい」とか、「独りでいるのはさびしい。恋人が欲しい」とも書いており、ごく普通の人間が、この年代に共通して持つようなこともノートに書き付けてある。

当然、彼女が残したノートは、公開のために書かれたものではない。それだけに、二十歳の女性の揺れ動く自分に正直な心情の吐露が胸を打つ。

筆者は、先に挙げた3冊のうち、『されどわれらが日々――』を読み、『青春の墓標――ある学生活動家の愛と死』を読み、次に『二十歳の原点』を買って読んだ。おそらく書店の本棚の近くに並べて置いてあったのだろう。この3冊には作品の性質は違うが、〝大学紛争〟〝学生運動〟〝恋愛〟〝青春期の挫折〟といった共通テーマが流れている。

『二十歳の原点』を読んだときに、髙野悦子が奥浩平に共感し、大きな影響を受けている事が分かった。そのことが分かってから、家を引っ越してもずっとこの3冊――特に『二十歳の原点』と『青春の墓標』は隣り合わせて本棚に立ててある。私のせめてもの鎮魂の気持ちである。

なおこの『二十歳の原点』のほか、それ以前の日記を掲載した『二十歳の原点序章』、『二十歳の原点ノート』が刊行され三部作となっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?