筋肉質で無駄のない会社運営を~業務仕分けとアウトソーシング活用術~

皆様、こんにちは。緊急事態宣言が延長になりましたね。コロナの感染は怖いものの、耐えるような時期が延びたことに、心苦しい気持ちでいっぱいです。ただ一方で、テレワークの概念がもはや当たり前と言えるほど広がっていることも事実。この際、テレワークを定着させることはコロナに打ち勝つだけでなく、企業の生産性を考える上での新しい働き方にシフトしていけるチャンスだと捉えて、更に組織の在り方をアップデートしていけたらと思います。

今日は、私たちニットのそもそもの得意分野である業務仕分けと【アウトソーシング活用術】について、まとめました。筋肉質な会社運営をしていくために、業務工数の見直し・最適化の一助を担うことができたら幸いです。

日本の企業力

日本の企業力がどのような変化になっているのかを見てみたいと思います。

◆グローバル時価総額ランキングー平成元年と平成31年ー

30年前と現在との世界時価総額ランキングの比較です。

参照:STARTUP DB編集部

左表を見ていただければわかりますが、平成元年時点ではNTTが群を抜いて首位であり、TOP5を日本企業が独占しています。上位50社中32社は日本企業がランクイン。また、日本企業のうち金融機関が17社ランクインしていることは驚くべきことですね。バブル時代の日本の繁栄を象徴していると言えます。

次に右表は、2019年4月時点の世界時価総額ランキング。上位は米GAFAを含むIT企業と中国IT企業が大部分を占める結果。日本企業は50位以内にトヨタ1社のみのランクイン。

2つの結果から、この30年での日本企業の世界における立ち位置の大きな変化が見て取れます。また、30年前の1位NTTよりも現在の1位appleの時価総額が9倍以上になっていることから、世界的には時価総額が大幅に成長していることもわかります。

果たして、日本が、このままで世界と戦っていけるのでしょうか?

日本の人口と高齢化率

今後、日本の人口は、2018年を皮切りに言わずもがな減少しています。これまで50年間1億人を突破していたのにも関わらず、あと40年後には、8600万人まで少なくなり、高齢化率は40%へ。5人に2人は65歳以上になるだろう、ということが叫ばれているのです。

参照:総務省ホームページ

また、厚生労働省が2020年9月に2019年人口動態統計(確定数)の概況を公表されました。出生数は前年(2018年)比5万3,161人減の86万5,239人で、1899年の調査開始以来過去最少を更新。コロナの影響もあるとは思いますが、生まれてくる子どもが過去最少数というのは、将来的に不安が募ります。

変化が遅い時代は、経験を積んでいる人の方が有利ですが、変化が早い時代は、その変化についていける人が有利。また労働人口が減少する中で、いかに効率的に成果を残せるような事業運営をしていかないと、日本は本当に破滅の一途を辿ってしまう。労働力の確保&生産性の向上は、超重要なテーマだと思っています。

日本の企業が抱えている課題

2005年と比べると日本は「生産性」はマイナス成長となっています。また、2013年に比べて、人手不足倒産件数が3倍となっており、50年後の労働力人口は4割減になると推測もされています。企業を悩ます深刻な「人手不足」。ただ、これはもはや、不可逆的なこと。一人当たりの生産性の向上は急務であると思います。

会社存続=会社を死なせないこと

当たり前ですが、会社がゲームオーバーになっては、元も子もない。したがって、未来を創る以前に、現在の会社体質において無駄を削減させていかないといけないですよね。

更には、これから先に来ると言われている不景気。来るその日に備えて、【コスト削減】が叫ばれていますが、厳密に言うと、【業務改善→コスト最適化】という考え方こそ、大事だと思っています。

というのも、【コスト削減】をやりすぎると、必要な筋肉まで削ぎ落してしまい、逆に業務効率が下がったり、社員の士気が下がったり、離職続出…という事態にもなりかねません。したがって、「会社存続のために、とにかくコストを削減しよう!」ではなく、「効果的な組織構成、最適な人員数と業務の割り振り、必要な投資を考慮し、ぜい肉を削ぎ落とす!」という観点を持つことが重要。そして、日本の特性として、一気に行うと、組織が痛みがち。段階を踏んだり、代替案を用意したり、慎重に行うことが大事である一方、大胆に変化させる時は大胆に。ダイエットと筋トレの両方必要ですね。

「外部の人を中の人化」できるか?

副業が解禁される企業も増えているし、個人としても複数の仕事をできるようになってきています。この流れはもはや戻れないと思います。その中で、経営者やマネジメントは、「週40時間のうちどれだけのシェアを自社に使ってくれるか?」を争っていくことになるのだと思います。また、人口が減少していく中で、外部の人と仕事をしていくことにもなると思います。【会ったことがない人に、仕事を依頼する時代】の到来です。その場合、どのようにして外部チームを見つけるかも重要ですし、その外部の人がモチベーション高く、取り組んでもらえるか?ということも重要です。また、外部の人からすると、いかに「中の人」として、いや、「中の人以上に」実行まで踏み込めるかが価値の分かれ目になるかもしれません。

会社組織の多様化

雇用形態、時間、副業、職種、年齢…等々、多様な人が混在している組織が今後、増えてくると思っています。

例えば、

・雇用契約を結んでいるのは、経営幹部だけ

・PMは外部のその道のスペシャリスト

・1部署は全て外注スペシャリスト

・社員は全員副業を実施

・アシスタントは全てアウトソーシングかRPA化

図にすると、こんなイメージ。

人口減少=労働力が減少する日本において、どういう組織構造にしていくか?と組織デザインとそれに着手していくことがとても重要になってくると思っています。

業績拡大への方法分解

業績を拡大するためには、採用という形での投資は重要ですよね。ただし、不景気になっていくと、そもそも、人員計画→採用計画の見直しから、採用数を削減させるということはよくあること。皆さまの会社でも、コロナになって、採用をストップorシュリンクさせている、という状態であるかもしれません。

ただし、会社を発展させていくために、業績を拡大しないといけない。その場合、採用以外のパターンを分解したのが、以下の図です。

今日は、これを一つひとつ細かくお伝えはしませんが、それぞれのメリットがあり、上手く使い分けながら、外部の人へ任せていくことで、飛躍的に業務改善に繋がっていきます。大事なポイントは、「アウトソーシングは楽になるためのもの」ではなく、「労働リソースを最適化するためのもの」です。要は、【餅は餅屋に頼み、自分は自分しかできない仕事に集中する】ということで、飛躍的に生産性は上がっていきます。

生産性向上までのソリューションフロー

高い生産性とは、最小の労力・時間・金額(input)で、最大の成果を出すこと(output)。

そんな生産性の向上に必要なソリューションとして、「今ある労働力をどう最大化させるか」と「雇用だけではない選択肢の対策」が必要です。以下、その具体的な流れです。

◆業務の最適化フロー

①業務の洗い出し

②業務の仕分け

②-1:【コア業務】と【ノンコア業務※】に分ける

②-2:【コア業務】を【オンライン】【オフライン】に分ける

※ノンコア業務:必ずしも自分じゃなくても良い業務

③:ノンコア業務を【なくす】【減らす】【誰かに頼む】に分ける

④:【誰かに頼む】の依頼先を検討

上記の流れは、生産性の高いテレワーク組織を作っていく上でも、重要な流れです。この業務仕分けをしないままテレワークを実施すると、会社で行っていたことをそのまま家で行う、という発想になり、それはそれは、生産性が下がります。なぜならば、「オフィスで顔を見ながら仕事をする」のは、やはりコミュニケーションが取りやすいので、ちょっとした相談や依頼がしやすかった。テレワークになってそれが出来なくなっていたり、メンバーの仕事をしている様子が見えなくなることでものすごい量の業務報告をさせる文化ができてしまっていたり。テレワークが効果的に導入されることにおいては、まず、業務の仕分けこそ、重要です。

④の【誰かに頼む】という時に、アウトソーシングを利用することが一つの選択肢です。その際、業務効率化やコスト削減を期待して検討するも、導入までの一時的な負荷や、費用対効果・コスト削減のイメージがつきにくい企業様が多い印象を受けます。

最近では、RPAツールもたくさん出てきており、必ずしも、人じゃなくても良い業務も発生していますよね。そんな業務の効率化・情報のデータ化のためにも、ITツールを駆使していくことは必要ですね。

「採用=ナレッジが溜まる」は本当か?

私自身、元々リクルートでHR営業をやっていたので、営業シーンにおいて、「採用して内製化して、社内にナレッジを溜めていきましょう!」と提案をしていたものだが、これだけ転職が当たり前になったり、会社におんぶに抱っこで一生雇われ続けることが正ではないという世の中になったりしていると、いつ何時、離職が起こってもおかしくないのです。

社内メンバーだとナレッジが溜まると思いきや、退職…

▽▽▽

外部チームを持つことで、事業継続が可能

アウトソーシングという形で、BtoBで一つひとつの業務を遂行していくことで、むしろ、ナレッジは蓄積されていくと、最近は強く思っています。例えば、私たちのHELP YOUでは、

◆HELP YOUの特徴

・チームで業務を遂行

・業務のマニュアルを作成

・ワークシェアリングで補完し合う体制

・情報の蓄積と一元管理

・情報の可視化

これらのことを実施しています。

▼チーム体制

オンラインでのアウトソーシングというと、CtoC、もしくは、BtoCが多く、そうなるとどうしてもナレッジが一人に集約することになったり、マネジメント・コントロールが発生したり、業務ごとに人を探すことになったり…と手間が多くなるのも事実です。だからこそ、チームで体制を組むことで、1人(弊社であればディレクター)とコミュニケーションさえできれば、あとのスタッフのマネジメントは必要ない、というスタイルを取っています。

▼ワークシェアリング

タスク業務を分担しながら仕事を進めることで、スタッフに何らかの事情で業務の続行が難しくなったとしても、補完し合える状況を作っています。

▼情報の蓄積・一元管理・可視化

Chatworkとkintoneを利用して、情報は必ず業務遂行者以外も入手できる状況を作っています。

組織図にHELP YOU

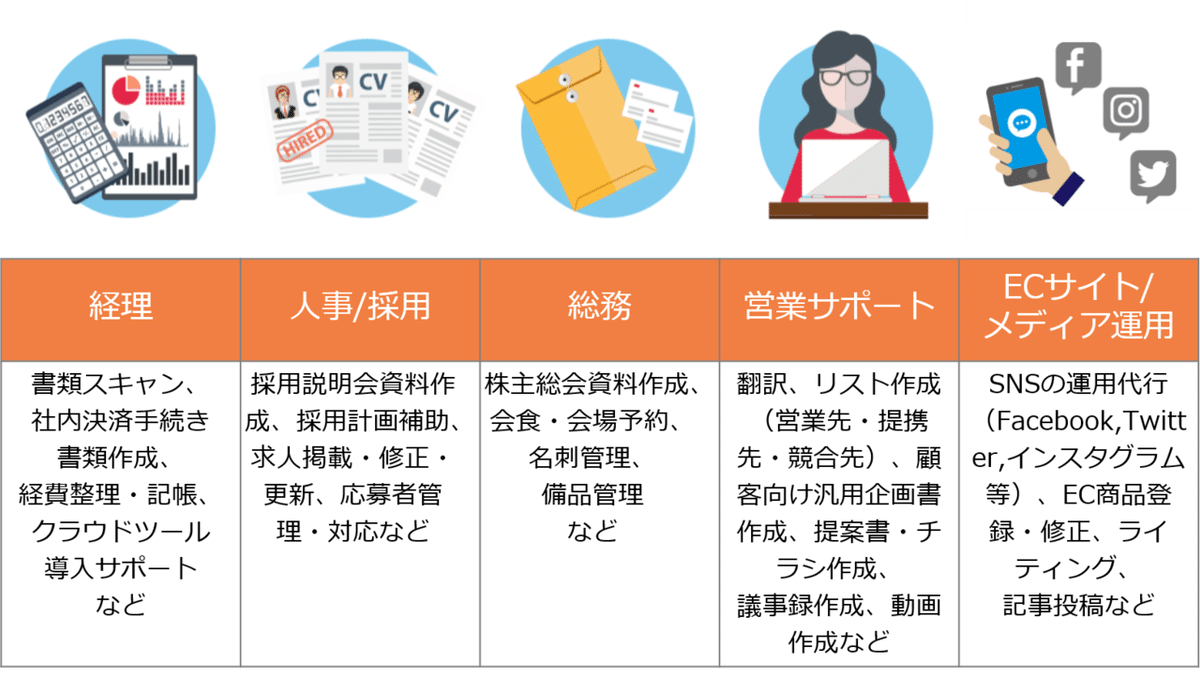

▼HELP YOUの対応業務

非常に多岐に渡ります。これらをオンラインで業務を請けて、チームで対応しています。

▼最大のメリットは変動費化できること

「人を雇うまでの業務はないんだよなー」

ということ、ありますよね??まさに、そんな声に応えているのが、このHELP YOUです。人を一人雇うとなると、月30~50万ほど、固定費が掛かってきますよね。それに、マネジメントも必要だし、その人が出来ることしか頼めない。だからこそ、その時その時に応じて、業務の内容や量を調整できるのが、最大のメリットだと思っています。

コロナで変わるアウトソーシングの概念

▼依頼業務事例

①事業オンライン化に伴った支援

例)アパレル会社:ECサイトを立ち上げるための支援

例)保険会社:営業組織のオンライン化に伴った動画・資料作成

②テレワーク化によって、派遣社員/事務社員をアウトソーシング化

例)建設会社:固定費のかかるフルタイム事務員を変動費化へ

例)コンサル会社:6月で派遣社員の業務を内製化→正社員が逼迫

③エリア企業のオンライン化

例)愛知の清掃会社:通える優秀な人がいない

例)愛媛の不動産会社:一人に頼むほどの業務がある訳ではない

例)京都のクッキーの型製造会社:デザインセンスのある人がいない

▼組織図にHELP YOU

事業存続のために、事業スピードを加速度的に上げていくために、今や、組織図に組み込んでいただけるほど、HELP YOUチームが関わっている、というケースも出てきています。以下の図が概念図です。

最後に

「お先に失礼しまーす」って、誰よりも早く帰って、誰よりも成績出してるような飄々とした人が、正しく評価される時代の到来です。

長時間労働なんて、ダサい。

要らないものは削り、大事なものに集中して、成果を出す。そして、余った時間は、家族との時間や学習、趣味など、別の時間に充てて、人間らしい生活をする。そんな働き方・生き方って、素晴らしいですよね。

生産性向上に向けた業務の仕分けやオンラインアウトソーシングに関する相談は、些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談くださいませ。

皆で新しい働き方を、創っていきましょう!本日は以上です!

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました(^^)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?