たぶんずっと忘れない英単語、英語表現

私の記事では【洋書から得た学びを行動に移す 「読むからはじめる英会話スクール」 ソフィー・ジ・アカデミー 】の洋書テキストや英語の学び方、クラスであったことなどについて書いています。

こんにちは。

ソフィーの三浦友美です。

ソフィーでは、単語を調べないで、わからない単語はどんどんとばして、ななめ読みすることをおすすめしていますが、ワードリストを作っているときに、おもしろい!と思って長居してしまった単語や表現があります。

たとえばこんなもの。

🐾 Goldilocks ゴルディロックス

3匹のくま/ゴルディロックスと3匹のくま(”Goldilocks and the Three Bears”) というイギリスの童話がもとになっています。

ゴルディロックスという女の子が、3匹のくまの留守の間に家に入り、熱すぎるおかゆと、冷たすぎるおかゆ、中くらいの温度のおかゆを食べ比べ、中くらいの温度のものをちょうどよい、と、全部食べる、というストーリー。

このお話から「ちょうどいい」という概念を表すようになったのだそうです。

・・・・・

🐾 Pollyanna ポリアンナ/パレアナ

こちらも童話がもと。両親を亡くして叔母の家に引き取られた少女ポリアンナが、どんなに苦しい状況でもその中から喜びを見つける「よかった探し」などを通して周りの人たちを明るく変えていく物語。

彼女の性格から「極端に楽観的な人」を指す言葉になりました。

日本でもハウス名作劇場というテレビアニメで放映されていました。このアニメ、私も毎週見ていて、ポリアンナを応援していたので、この単語が出てきた時、とても懐かしかったです。

・・・・・

🐾 Sisyphus シーシュポス (ラテン語)

こちらはギリシャ神話がもとになっています。

シーシュポスは神々から巨大な岩を山頂まで上げるという罰を受けるのですが、あと少しで山頂というところで岩が転げ落ち、また山頂まで運ばなければならず、これを延々と繰り返す・・・。

この話から「シーシュポスの岩」で「徒労」を表す言葉になりました。

想像しただけでつらくなる話。絵画の題材としてもよく描かれているので、画像検索してみるのもよいかもしれません。

・・・・・

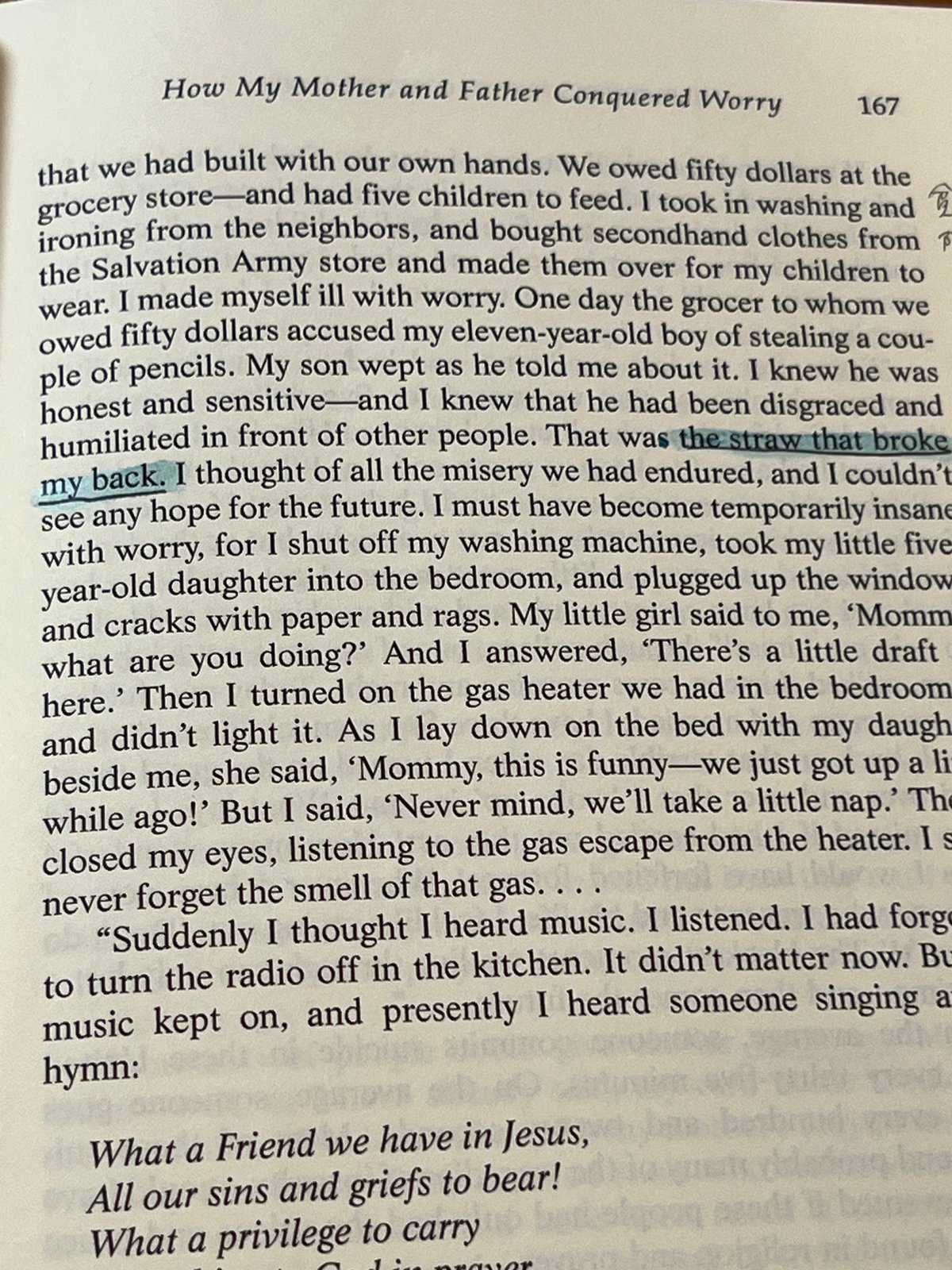

🐾 the last straw that broke camel’s back ラクダの背骨を折った最後の一本の藁(わら)

ラクダの背中に藁を置いていったら、とうとう背骨が折れてしまった。ラクダの背骨を折ることになった最後の一本の藁。

もうこれ以上はむり!という「我慢の限界」、堪忍袋の緒が切れる、という意味になります。

ほんのわずかなもの、ささいなことが我慢の限界を超えさせてしまう様子がよく現れています。

・・・・・

🐾 the Rubicon ルビコン川

come to the Rubicon / cross the Rubicon などで、(後には引けない)重大な決断を下す、という意味。

歴史に詳しい方は、もしかしたらルビコン川、と聞いてピンときたかもしれません。

この言葉は古代ローマの軍人、ユリウス・カエサル(シーザー)の歴史的な行動にちなんでいます。

共和政ローマの時代、ルビコン川は国境となっていて、越えることが禁じられていました。しかし、カエサルは法を破り、軍を率いてルビコン川を渡って、ローマ内戦が始まるのでした。

・・・・・

それぞれ、へー、なるほどー、と興味深くウィキペディアなどの記事を読みました。どの単語・表現も、いわれやストーリーがおもしろく、暗記しようとしなくても強く印象に残り、記憶に残っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?