越境する「もののあはれ」(2)

ヤコプソンの「詩的言語機能」と宣長の「かたち」

ヤコブソンの「言語の六つの機能」

1960年、ハーヴァードの言語学者ロマン・ヤコブソン(Roman Jakobson:1896-1982)は『言語学の文体について"Style in Linguistics"』という論文集をMIT出版会から刊行した。その中には、その4年前にアメリカ言語学学会で口頭発表した報告をまとめた論文があった。「言語学と詩学 "Linguistics and Poetics"」という題名のもと、「言語の六つの機能(Six Functions of Language / les six fonctions du langage)」という図式を用いて、コミュニケーションが成立するメカニズムを説明した文章である。(Roman Jakobson, “Linguistics and Poetics” in Language in Literature, ed. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA / London, England, 1987.)

この論文を核とするように、同時期、ヤコブソンは詩の言語についての考察を多く残した。文学史上名高いあらゆる言語の詩人のテキスト(ロシア語、セルビア語、英語、サンスクリット語、イタリア語、中国語、フランス語)を、ほとんど文学史的・伝記的側面については触れずに、しかし「純粋に言語学的要素だけに注目して」解析した論文群である。特に、エドガー・アラン・ポーの「大鴉(The Raven)」についての論「作動するランガージュ(“Language in Operation”)」が有名であるが、その他のボードレール、プーシキン、シェイクスピアについての論も秀逸である。現在まで、新たなヤコブソン論集が編集されるたび、これらの論文は必ず加えられている。他方、そうした論文集には大概必ず、ヤコブソンが50年代から60年代にかけて力を入れていた「失語症の子供の言語修得」に関する論文も含まれる。この問題系が欠如によって光をあてる人間の言語能力の側面は、ヤコブソンが詩人の言語に強く発現していると考えたものと同じだという。

右のサイトには原文と朗読がある。https://poets.org/poem/raven

1960年の「言語学と詩学」、そしてその周辺の主に詩の言語を扱った諸論文は、発表されるや否や専門家のサークルを超えて読まれるようになった。そしてすぐに、人文科学全般の領域を横断する基本文献となった。現在まで、ヤコブソンの詩論はまったく色あせていない。領域が何であれ、母国語が何であれ、人間の言葉に関心を持つ人であれば、今でも「言語学と詩学」から1960年の読者と同じ衝撃と喜びを得られるはずだ。レヴィ・ストロースの『野生の思考』がそうであったように、あるいは網野善彦の『無縁・公界・楽』がそうであったように、学究的思考が学究の枠組みを乗り越えて広く社会に生きる場を見つけた非常に稀な例の一つと言えよう。

とは言え、ヤコブソン自身は、西洋の伝統である記号学に与えられた道具以外のものは使っていない。当時のソシュール記号論を金科玉条とする学会の中で、ソシュールの根本的なテーゼである「音と意味の間には一切の必然的なつながりはなく、すべての記号はたまたまそれらが組み合わさった(arbitrary)結果である」を反駁することに成功したとしても、それはヤコブソンが何らかの「言語外の物事(extralinguistic entities)」を援用したからではない。「言語外の物事」が探求の果てに現れたとしても、それは人間の言語能力の探求の必然として現れたものであって、決して場外乱闘の方便として持ちこまれたのではない。

さらに言えば、ヤコブソンがよく語る「言語学の限界(the boundaries of Linguistics)」とは何か、という問題がある。それは、ソシュール言語学[1]が「言語(ラング)」として想定するもの———閉ざされた、偶発的要素でできていながら自律的な記号の体系———の限界のことであろう。ヤコブソンはソシュールの記号論のメソッドを批判したのではない。記号学が言語学を呑み込んだ結果として現れた一種の「認知主義」———「無意識」さえも含んだ人間の精神が表徴するあらゆる「意味」を認知の名のもとに置く———を批判したのだろうと思う。(注:ちなみに、ソシュールが言語学を記号論に変えたように考えられることが多いが、記号学は古代ギリシャから中世神学にいたるまで西洋の哲学伝統のメジャーな潮流であり、ソシュールは「言語体系(ラング)」から「言語能力(ランガージュ)」の側面をできるだけ切り離して、言語記号を一段と科学的オブジェの立場に引き上げたにすぎない。)

とすれば、彼が詩や失語症の欠落に見いだしたものは、人間が認知という意識の状態にいたる前にすでに音や形から得ている別の「意味」の世界の予感だったのではないだろうか、と推測することもできる。多分、だからこそヤコブソンが「言語外の物事」と言うとき、その口調は妙にアンビヴァレントなのだろう。

§ § §

では、「言語学と詩学」で、ヤコブソンがコミュニケーションの図式とともに「言語の六つの機能」と呼んだものは何か。ヤコブソン自身の論述に沿って説明しよう。

まず確認事項として、「コミュニケーションの場」とは、同一言語において、その言語を解する二者の間で、あるメッセージの伝達がなされる場所であるとする。その場を構成する「主体」ないしは「軸」には次の六つである。

1) 発信者(ADDRESSER)

2) 受信者(ADDRESSEE)

3) メッセージの背景(CONTEXT)

4) 発信者と受信者の間のことばによる接点(CONTACT)

5) 発信者と受信者が共有する文化的コード(CODE)

6) メッセージそのもの(MESSAGE)

人間の言語能力(ランガージュ)は、これらの「軸」を通して次のような働き(機能)を見せる。

1) 心情的、あるいは表出的機能(EMOTIVE or EXPRESSIVE)。

発信者はその考えを外に出す。心情機能が最も純粋に現れるのは「ああ」や「おお」といった間投詞である。

2) 知的・能動的機能(CONATIVE or DENOTATIVE)

受信者の理解をうながす言語の機能。この機能が最も純粋に現れるのは命令形においてである。

3) 指示機能(REFERENTIAL)

メッセージの背景にある状況を直接示す機能。「〜を取ってくれ」と言った時の、「〜」が担う機能。

4) あいづち機能(PHATIC)

発信者と受信者の間の最低限の接触を維持するための言語行為が担う機能。例えば、「もしもし」「すいません」など、それ自体意味をなさないものであるが、相手の注意をそらさないための儀礼的言辞の機能である。

5) メタ言語機能(METALINGUAL)、あるいはメタランガージュ機能

「言語についての言語」、すなわち「今使っている言葉についての説明」。「指示機能(REFERENTIAL)」とは重ならない。指示機能が直接メッセージに関わる事物(CONTEXT)を指すなら、メタ言語機能は発信者と受信者が共通してその身を置いている言語文化全体を指す。卑近な例を挙げれば、「これはなかなか立派なワインだが、抜きん出たワインではない」という専門家による「立派」と「抜きん出た」という評価のターム、あるいは、「『リュシアン・ルーヴェン』は秀作だが、『赤と黒』は傑作だ」といったときの「秀作」と「傑作」という評価のタームは、二つが揃うことでメタ言語機能を果たしている。並べられることで、それらの間の序列が明らかになるのみならず、その序列を含む価値体系、つまり文化コードがコミュニケーションの前提として浮かび上がるからだ。ヤコブソンも、メタ言語機能を見分ける時のサインとして「方程式的連鎖(equational sequence)」、あるいは意図をはっきりさせるための同義語の重複があると言った。彼が例として挙げたのは、ヘンリー・ジェイムズの『ねじの回転』のダイアローグの一節である。

私は熱心に彼女に言った。

「でも、汚染してしまう、という程ではないわ」

「汚染?」

私の強い言葉が彼女を驚かせたようだったので、言い直した。

「堕落させるってことよ」

6) 詩的機能(POETIC)

メッセージの内容(辞書的な意味であるとか、発信者の意図であるとか)と切り離した、「メッセージそのもの」の存在感を浮かび上がらせる機能。「メッセージそのもの」とは、音節、音韻、それらの組み合わせや配置、リズムや形態といった、物質的、形式的な言葉の「姿」のことである。詩のテキストに顕著に見られる特徴であることは確かだが、詩的機能が見られる文章すべてが詩作品という訳ではない。例えば、カエサルの「見た、来た、勝った(Veni, vidi, vici)」という語句は頭韻と脚韻を踏んだ明らかな詩的表現であるが、それが勝利のメッセージの伝達を助ける。つまりここでは、言語の能動機能(意味を伝える機能)と詩的機能が分ちがたく結びついているのだ。とは言え、この句は詩ではない。なぜなら、能動機能が詩的機能よりも強く発現しているからである。詩においては詩的機能が最も重要である。詩はすべからく、理想のあり方として、形式(音)の意味からの独立を目指すものである。

ヤコブソンのコミュニケーション論を図式にまとめてみよう。まず、コミュニケーションの場に集合する六つの軸が下のように並ぶ。

背景(CONTEXT)

発信者 メッセージ 受信者(ADDRESSER) (MESSAGE) (ADDRESSEE)

接点(CONTACT)

文化コード(CODE)

そして、それぞれの軸を通して作動する言語能力(ランガージュ)の六つの機能。

(コミュニケーションの場、ないしはシチュエーション)

指示機能

(REFERENTIAL)

心情・表出機能 詩的機能 能動機能

(EMOTIVE) (POETIC) (CONATIVE)

あいづち機能

(PHATIC)

メタ言語機能

(METALINGUAL)

すでに先にも例を挙げて説明したように、ほとんどの言語的コミュニケーションは複数の機能が組み合わさって成立する。例えば、純粋に詩的機能だけの言語表現があるかと問われれば、シュールレアリストの自動筆記、エドガー・アラン・ポーが『詩作の哲学』で披露した、実は形式的な理由だけで選ばれた語をあたかも意味あるフレーズのように見せた詩、あるいはほとんど枕詞や掛詞だけで作られたかような王朝の和歌(「あしひきの山鳥の尾のしだり尾の長々しき夜を...」)などが思い浮かぶが、それでもそこに一片の心情・表出機能もないかと訊かれれば、そうと答えることは難しい。(和歌は特にメタ言語と詩的言語が分けにくいジャンルである。)一番他の機能と関わることなく存在していそうな間投詞にしても、文脈や相手によって意味を変えることもあるだろう。その場合、その一音節にもやはり何らかの指示機能が存在したということになる。沈黙ですら、文化によっては、明らかなメタ言語として働くこともあるに違いない。すべてはケースバイケースである。

この変幻自在な意味作用の迷宮の中で、たった一つだけヤコブソンが絶対的と信じた指標がある。それは、外見的によく似ているメタ言語機能と詩的機能の根本的な方向性の違いである。ヤコブソンは言う。

メタ言語と詩ほど対極にあるものはない。メタ言語において同義語が連続的に並べられるとき、そこには語の意味をすり合わせて趣旨を絞るという意図がある。詩人が同じことをするとき、彼の目的は音と文字の列を作ることである。詩にとって、意味のつながりは連鎖の形式の口実なのだ。

メタ言語機能と詩的機能は、それぞれ一種の「言語外」に向かって開かれた機能である(メタ言語はコミュニケーションの背景の彼方にある文化コードと連携し、詩的機能は記号学の領域を超える、人とことばの根源的な関係のあり方を反映する)。それでもまだメタ言語は、文法的には広義の「パラダイム(意味素の屈折の連なり)」の一種とみなされることもできる。ソシュール言語学の「言語(ラング)」を構成する一要素として。メタ言語機能だけならば、先ほど我々が「認知主義」と呼んだ言語学のベースラインを揺るがせるような新しさはない。少なくとも、ヤコブソンにはそう思われた。

他方、詩的機能には、現代の記号論的言語学、あるいは記号論ベースの心理学には到達できない種類の「現実」を指し示しているところがある。日本語では「詩的」と訳すより他はない「poetic」というタームは、もともと「ポイエーシス(ποίησις / poiesis)」というギリシャ語から来ている。アリストテレスの『詩学(ポイエーシス)』(悲劇論)以来、韻文について特に使われるようになった言葉であるが、もともとは言語に特化した表現ではなかった。プラトンによれば、「ポイエーシス」とは「無から有を生み出す行為」、あるいは「創造」である(注:ちなみに、19世紀の市民社会の到来により、「ポイエーシス」 は世俗芸術家の「クリエーティブネス」に取って代わられた。20世紀になると、その語は見る見るメディア活動の特徴を示す語となり、現在インターネットコンテンツ配信者に対して使われる「クリエーター」は、「ポイエーシス」とはもはや何の関係もない。)。ヤコブソンが「ポエティック・ファンクションと言っても、必ずしも詩ではない」と断りを入れたのも、この語源を鑑みたからである。

ポイエーシスの最初の、そして最も自然な現れ方は何だっただろうか。叙事詩が模倣する通りに、それは神への呼びかけ(invocation)、あるいは祈祷であったはずだ。『アエネーイス』の冒頭を思い出そう。

Arma virumque cano, Troiæ qui primus ab oris

Italiam, fato profugus, Lauiniaque uenit

(私は歌う———数々の武器の物語を。

初めてトロイの岸辺を去って、

ラウィニウムの港からイタリアに入った男の話を。)

ウェルギリウスは、ホメロスの神々がいなくなった世界にあってなお、芸術の女神に向けた呼びかけとしての叙事詩を書いた。このことは、詩というものの起源、そして言語の詩的機能の源泉について、深く考えさせる。

§ § §

ヤコブソンの「言語の六つの機能」の中では、明らかに詩的機能だけがほかのものと違う。ほかの機能はすべてコミュニケーションの場においてメッセージの伝達に寄与しているのに対し、詩的機能のみがそのために動かない。それどころか、時にはスムーズな伝達を妨げる。想像してみよう、こちらが何を言っても言葉尻をつかまえて駄洒落にし続け、決して会話を成立させない隣人を。あるいは、慣習的表現の意味を問い糺し、その説明に使った言葉についてもそれぞれを取り上げて一から説明を要求する話し相手を。あるいは、メルヴィルの適応障害の書記バートルビー。どんな局面においても同じ「I prefer not to (特にそうしたくない)」のフレーズを繰り返し、結局それが何を意味していたのか、意味があったのかなかったのか、それすらも判然としないまま、灰色の空に消えて行った彼を。またあるいは、ポーの詩の12月の夜の書斎で、ドアの枠に止まったまま、しわがれた声で繰り返し「Nevermore」と応え続ける黒い鳥を。コミカルな姿をしていても、悲劇的な影を帯びていても、それらはすべて、コミュニケーションの場から「意味」を追い出してしまう存在である。メッセージは彼らを通して凍り付き、記号としての物質性を露呈し、いかに社会がそれに付与した意味なるものが一過性の、はかないものであるかを印象づける存在となる。彼らはすべて詩人なのだ。詩人の声を通した記号は意味のない物質に姿を変えるが、一瞬の後には、新たな意味を持って我々の心に直接響くことがあるかもしれない。ヤコブソン流に言えば、そうしたとき、言語の詩的機能が発動されたと言えるだろう。

詩が記号論的な意味での「コミュニケーション」から最も遠い言語活動であることを、ヤコブソンもよく理解していたはずである。だからこそ、詩的機能が社会行動においてネガティブに現れる顕著な例として「失語症」に関心をもったのだろう。もしも彼が21世紀まで生きたとすれば、その関心はよりアナロジカルに、自閉症の言語能力に向かったかもしれない。詩人の言葉はまさに自閉症的なのだから。

意味がわからなくとも打たれるという経験は誰しもが知っている。これが詩的な「理解」であると言えよう。それは、音や形といった記号の「物質的属性」(ソシュールにとっては「言語外」にあったもの)が、我々の深い記憶の底に沈んだ、知的理解を超えたところにある根源的な「何か」につながったときに生まれる経験だ。その「何か」は「言語科学にとっての永遠の、のっぴきならない問題」(Roman Jakobson, “Quest for the Essence of Language”, in Language in Literature, op. cit., p. 413.)である。

記号の体系が言語学の唯一の対象であると表明し、音と意味の間のあらゆる必然的なつながりを否定したソシュールでも、では必然的なつながりではない偶発的なつながりとしての説明をつけるにあたって、「結局何の説明も見つけられなかった」(Ibid., p. 416.)。ヤコブソンも同じだ。失語症の研究を通して、記号論ベースの言語学の射程を広げようとしたのだが、おそらくそれが実証的な言語学者としての彼の限界であったと思う。ヤコブソンは詩の源泉を生物学の方へ求めた。例えば本居宣長がやったように、祈りの言葉に内容を与えている「言霊」のようなものには向かわなかった。

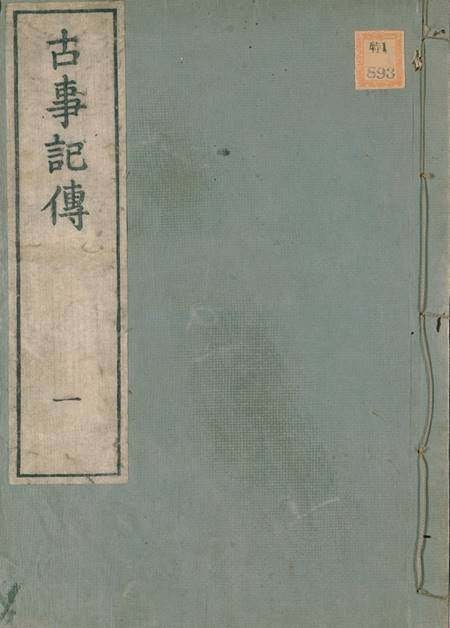

神と人の間———『古事記伝』まで

よく知られた本居宣長の教え、

意は似せ易く、姿は似せ難し

は、言語を記号の体系として考えたとき———つまりある音や形が一定の環境のもとである意味を表明し、その通りに受け取られることが可能であるような自己完結した意味伝達のメカニズムとして考えたとき———、禅問答的な逆説の響きを持つ。その不思議さは、記号論に対する謎掛けとして有名なルネ・マグリットのパイプの絵(「イメージの裏切り」)によく似ている。

しかし、ヤコブソンによる詩的機能の説明を聞けば、逆説も逆説ではなくなるように思われる。その上で、さらに『古事記伝』巻頭の序に戻れば、宣長はおそらく、言語の源泉を「詩的機能」の遥か向こうに見ていたのではないかという印象が強まる。

そもそも意(こころ)と事(こと)と言(ことば)はみな相称へる物にして(......)すべて意も事も、言をもて伝ふるものなれば、書(ふみ)はそのしるせる言辞を主にはありける。

子安宣邦は宣長が想像した原初の日本語のイメージを、「ソシュールの言語(ラング)に近い」と言う(子安宣邦『本居宣長』、岩波新書、1992年、p. 62)。しかし、この類似は見せかけにすぎない。

ソシュールにとって、「ラング」とは、「手話や象徴儀礼や行儀作法や軍人同士が使う信号と同じような」、「すべて心理的要素によって構成された」「記号の体系」であった。ラングは「それ自身に本質的にそなわった秩序に従う」ものであり、「一切の外的・個別的・偶発的要素」に影響されない(注:Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (1916), Payot, 1971 ; « Introduction », Chap. III : « L’objet de la linguistique »)。ラングは「社会的制度(institution sociale)」だ。

そうは言っても、記号学者にとって重要なのはもちろん「制度」の方なのであり、「社会」は言わば制度を制度足らしめる媒介に過ぎない。「心理的要素だけで構成された」ラングが人間同士の意思伝達の手段となるには、「社会」という肉体が必要だというだけである。数学的思考に近接する記号論にとって、「社会」の一語は最大の人文学への譲歩だと言えよう。そのため、記号論者にとっての「ラング」は、どこまでその源泉をさかのぼろうと、決して「社会的約束ごと(conventions sociales)」を超えて、実証が不可能な領域を展望に入れることはないのである。

宣長について言えば、状況はまったく逆である。まず、彼が『古事記』との40年のつきあいで見つけ出した「言語のあるべき姿」には、記号の影はほとんどない。「言・事・意相称の世界」はメッセージやコミュニケーション以前の世界である。心と心が何も言わずに溶け合う原初の言語世界である。

とは言え、宣長と記号との関係はもう少し複雑である。詳しく見て行こう。

言語(ラング)という制度が固まっていく過程において、観念的総合があちこちに起こる。それが記号化のプロセスである。そこでは、普段の生活で使う事物のみならず、自分の心の状態を表す慣習的表現が「記号」として一律の価値を持つものとされ、その一律性・定値性に従って社会規則が編み出される。ソシュールは、こうしたことはすべて「ラングの外のできごと」とみなし、それゆえに言語学的関心を向けなかった。記号化のプロセスが言語の外で起こったことだと考えるのは宣長も同じである。しかし、彼はむしろ、それを外国の影響だと捉える。だからこそ彼は記号というものを信用しなかった。

そうしたことを念頭において、宣長が『古事記』研究の渦中にあってものした神道論『直毘霊(なおびのみたま)』(1771年)に対する市川匡の批判を受けて、その返事として書いた『くず花』にある一節を読んでみよう。

ここで例として挙げられている語句の内容、またこの一節を引用している文献の性質などにはあまり考慮しない方がいい。宣長の基本的な言語と記号についての考え方を知るにとどめよう。

あるいは孝、あるいは禮、あるいは義などいふ、その名こそ漢國聖人の始めつらめ、その実は皇国にも本よりありて、人たる者は、皆よく知りて行へる事にて、殊にこれを教へ諭すまでもなかりしゆえに、その名は無かりしを、漢國の聖人が、これらの名どもを設けて、ことごとしくいひ立つるに、返りて、諺に盗人たけだけしといへるものなるを、儒者は、その名に惑ひて名なければその事もなしと思へるは、いと愚なり。

(「孝」「礼」「義」の語を編み出したのは中国の文人だったかもしれないが、その意味するところは古来、日本にもあった。まともな人間なら誰でも、教えられずとも実践していた。我々にとってはあまりにありきたりの美徳だったから、名付ける必要もなかったのだ。名前をつけたから内容まで作ったように振る舞う中国文化こそ、盗人猛々しいというものだ。しかし、儒学者は名前をあがめたてまつるあまり、名のないものは存在していないと思い込んだ。実に愚かである。)

宣長が危惧するのは、記号が心の動きに先行するようになったとき、我々は我々の心の動きすらも見えなくなるのではないかということである。そのとき、もともと生まれながらに我々に与えられた言語を、生きた意味が常に循環し、同じ形が再生産される場所としていた永劫の調和への疑いが生じ、我々自らが自分自身の心のことばを打ち消す存在となるのではないか、ということだ。

我々は先に、ヤコブソンの記号論的分析を通して、「言語の詩的機能はコミュニケーションの目的から最も遠い」ということを確認した。その確認は、宣長の行程からも明らかな共鳴を得ると思われる。宣長の記号への不信と、彼が人間言語の用法のうち最も源泉に近く、最も社会的な意味の「汚染」を受けていない形態を、「歌」に求めたことは、完全に論理的合致を見るのではなかろうか。小林秀雄も言う。「宣長は、詠歌によって、歌人に倣う歌学の道を行くうちに、言語に関する大事なら歌人に聞けというはっきりした考えが固まってきた。」(注:小林秀雄『本居宣長』新潮文庫、下巻、第39章、p. 104。)もちろん、小林の保証を待つまでもない。

宣長にとって「歌」とは何だったのだろう。『直毘霊』は彼自身によって「物にゆく道」と紹介されたが、そこからも、宣長の「三者相称」の言語観と「歌」の関係が読み取れるかと思う。もう一度「くず花」から引こう。

余が(.....)目に見えたるままにてといへるは、月日火水などは目に見えるものなるゆえに、その一端につきていへるなり、此外も、目には見えねども、声あるものは耳に聞え、香あるものは鼻に嗅がれ、また、目にも耳にも鼻にもふれざれども、風などは身にふれてこれをしる。そのほか、何にてもみな、触るところありて知ることなり、また、心などいふものは、他へはふれざれども、思ふといふことありて、これをしる。諸々の神も同じことにて、神代の神は、今こそ目に見え給はね、その代には目に見えたるものなり。(『くず花』、下つ巻)

(見える通りに、と私が言ったことは、月や太陽や火や水といった目に見えるものについて言っていたときの表現です。そのほかにも、目には見えなくても、耳に届く声を持った存在もあり、匂いによってあることを知る存在もあり、あるいは耳目には届かなくても、例えば風などは、肌に触れてその存在を知るものです。他方、心は触れることも見ることもできませんが、考えるときにそれがあることを知る。神々も同じことです。神代におられた神は、その頃は誰の目にも見える存在だったのです。現在、我々に見えないというだけなのです。)

宣長にとって、我々が見、聞き、感じたと思えるものの間には、自然も超自然もない。こうした感性にとって、「物」とは、「意」も「言」も「書」も、さらには「名」すらも呑み込むものだった。「物にゆく道」は、すべて心と感覚の経験が現前の「物」を通してことばになる境界だった。言ってしまえば、「物にゆく道」は「歌」そのものなのだ。

一方、こうした「世界の直接経験」の証言は、現代の西洋哲学の領域では、すぐさま反合理主義の立場にあるものと同定され、例えば「現象学的」自明性の証左とみなされるだろう。ただ、詩の言語を科学の限界を試すものと考える言語学者にとって、物事はそれほど単純でも予定調和的でもない。

ヤコブソンにとっても、通常のコミュニケーションから遠い詩的言語が、なぜその独自にあり方によって独自の意味を獲得し、記号としてではなく、人の心身に働きかけることができるのか、という謎が残っていた。詩の原型は祈祷であったのかもしれない、という仮定もまた、それから何も引出す事ができないまま残っていた。一方、宣長の注意は、歌というものを人間の(あるいは日本人の)言語の原型として設定したときにはすでに、祈りのことばに向かっていた(『石上私淑言』)。『古事記』との長いつきあいは、その最初の直感を確信に導いたはずである。

『直毘霊』で、宣長は『古事記』に記された「カミ(迦微)」という音が、自分自身の記憶に重なったプロセスを語る。もう一度、小林秀雄の釈明を聞こう。結局、小林ほど宣長の息づかいを身近に感じていた現代の批評家はいないのだ。

神の名とは、とりもなおさず、神という物の内部に入り込み、神の意(ココロ)を引出して見せ、神を見る肉眼とは、同時に神を知る心眼であることを保証する、生きた言葉の働きの不思議であった。

小林をこのような主観と客観のあわいに連れて行ったのは、「カミ」という語についての、宣長の次のような述懐である。

漢籍心(からふみごころ)を清く洗ひさりて、よく思へば、天地はただ天地、男女(めを)はただ男女(めを)、水火(ひみづ)はただ水火にて、おのおのその性質性状(あるかたち)はあれども、そはみな神の御所為(みわざ)にして、然るゆゑのことわりは、いともいともくすしく微妙(たへ)なる物にしあれば、さらに人のよく測り知るべき際(きは)にもあらず。

(中国の書籍から得たもっともらしいコンセプトをすべて忘れて、正しく自分を顧みて考えれば、空と大地はただ空と大地であり、男女はただ男女であり、水と火はただ水と火である。それぞれ様々な形や様態で現れているかもしれないが、それらがそこにあるということは神のなされたことであり、人間が測り知ることなどできない、あまりにも精妙な奇跡の産物なのだ。)

『古事記』に見いだした「カミ」の一語を唱え続けることで、古代人がその中に生きていた文化の躍動と自分自身の心の動きが重なるように思えたとき、宣長は、「内発的に成長した言語においては、言・事・意は相称しているはず」と確信した。

となれば、古代の信仰が聖域とした幼年時代に留まり続ける子供のように、日本人は、「カミ」との融合のもとに、自分自身の言語の能力の限界と普遍性について反省する事なく、永劫に同じ歴史を繰り返し続けることができるのだろうか。

宣長自身、日本語の歴史を語り、日本語の美徳を語り、日本語の調和を語るにあたって、そのようなことが不可能であることは知っていたはずである。「カミ」の言葉の由来を幻聴した宣長ではあっても、それについて説明した言葉は決して「カミ」の領域にあるものではなかったのだから。からごころを介さずとも、古代の祝詞のリズムに擁護されていた日本語は、時代を下るにしたがって、いつしか人間の手垢に塗れ、その実用に供される事になったということは、彼にも解っていたはずである。少なくとも、紫式部はしっかりと、世俗化された歌の言語の末路を見据えていた。

宣長はどのように、「カミ」の領域から意味を受け継いでいるものとして、しかし、不可逆的に人間の世界に降りてきたものとしての世俗の言語を考えたのだろうか。

(2021年7月、某シンクタンク研究誌に掲載。権利者より2次使用の許可取得済。)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?