外資系大企業から日系スタートアップへの転職|実践編

こんにちは!Chatworkでカスタマーマーケティングを担当している、まつきです。

前回のnoteはたくさんの方に読んでいただき、過去最高の「スキ!」を頂きました。ありがとうございました!

外資系大企業から日系スタートアップに転職して、早2ヶ月。「で、実際どう?w」とよく聞かれるので、入社後1ヶ月間全集中していた入社時オンボーディングの詳細を紹介するnoteを書きました。オンボ内容に衝撃を受けすぎて6000字越えの大作になってしまいましたが、ぜひ!https://t.co/QUAYG9XzRd

— まつき|カスタマーマーケ (@matsukiayako) May 8, 2022

早いもので、スタートアップに飛び込んで、もうすぐ2年。

総じて、スタートアップライフを満喫できています。転職目的であった「ビジネス戦略が描ける人材」はまだ遠いけれど、一歩ずつ着実に近づけているな、と実感しています。

このnoteでは、この2年間でやったこと、わかったこと、次にやることについて、ハマった落とし穴・やって良かったことを振り返ります。

こんな方々に読んで頂き、少しでも参考になる部分があれば嬉しいです!

スタートアップで働く様子を知りたい

成長が鈍化してきて危機感がある

カスタマーサクセス・カスタマーマーケティングが好き、やってみたい

やったこと

1|ゼロイチのCS組織立ち上げ

スタートアップ(CADDi DRAWER)のビジネスメンバー最初の10人、一人目のCSとして入社し、1人目〜10人目までの組織拡大を体験しました。

ハマった落とし穴とやってよかった取り組みについて、こちらのイベントで発表した内容から抜粋してご紹介します。

CADDi DRAWERの事業についてはこちらの激アツ・超大作noteをご参照ください。

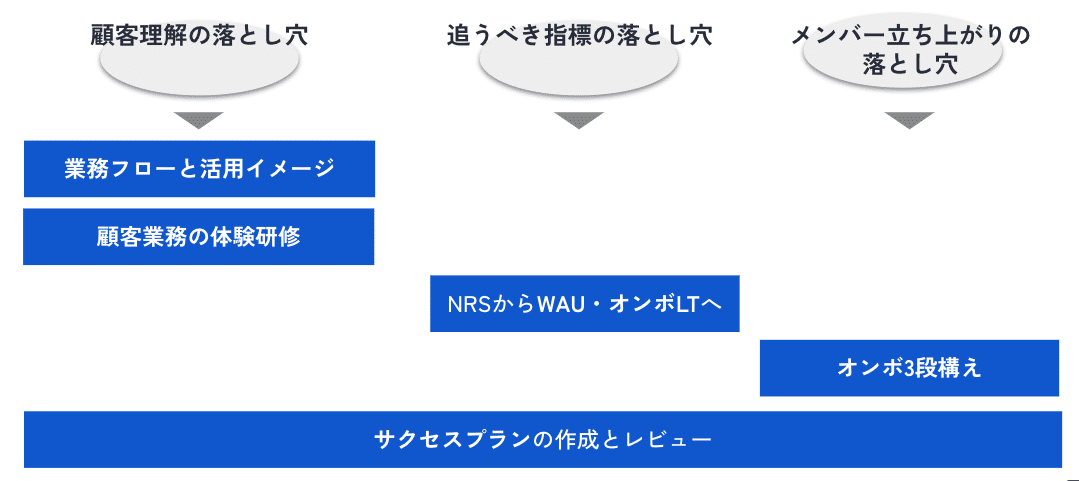

▶ ハマった落とし穴と、やってよかった取り組み

(全部書くとそれだけで1万字になりそうなので)CS活動の基礎の基礎、「顧客理解の落とし穴」から抜け出すのに特に効果的だった、「顧客業務の体験研修」についてご紹介します。

よく『顧客の声を聞け』といいますが、製造業特化のVertical SaaSであるCADDi DRAWERのカスタマーサクセスをするうえでは、前提となるドメイン知識が無いと、インタビューすらままなりません。

そしてそのドメイン知識の習得が、製造業未経験者にとっては非常に難しく、顧客以上に顧客を理解するには、業界構造から現場業務まで、幅広く知る必要があります。

関連の書籍を20〜30冊読んで初めて概要が掴めてくるのですが、読書の得意・不得意もありますし、新メンバー全員がそれをやるのは到底不可能に思えました。

そこで、LayerXのかじさんにヒントを頂いた「顧客の業務を体験できる研修」を作って実践してみたところ、効果はてきめんでした。

『顧客の業務を体験できる研修』

— まつき|カスタマーマーケ (@matsukiayako) September 8, 2022

最高だった。まだやってないカスタマーサクセスはマジで早く取り入れたほうがいい。

ほんの2〜3時間で顧客解像度が爆上がり「だからあの機能が欲しいって言われるのか!」と心の底から納得できる。改善アイデアも湧く。

エンジニアやPdMにもオススメ。

もし同様の課題をお持ちの方がいらしたら、実際に顧客の業務を体験したことがあるメンバーに、半日程度で実施できる業務体験研修を組み、メンバーオンボーディングに組み込むことを強くおすすめします。

2|カスタマーマーケの年間施策ロードマップ作り

そして、2023年9月。さらなるフィットとチャレンジを求めてChatworkに転職しました。

Chatworkのカスタマーマーケに転職して、もうすぐ1ヶ月。

— まつき|カスタマーマーケ (@matsukiayako) September 28, 2023

初のPLG領域でのチャレンジだけど、過去やってきたこととか人との繋がりを最大限活かせそう。年末までに取り組みをまとめて公開まで持っていくぞー!

▶ なんでChatworkだったの?

Chatworkを選んだ理由を一言でいうと、『今のフェーズのChatworkのカスタマーマーケというポジションが私の強みを活かせそうで、今後のキャリアを「楽しい」方に拓いて行けそうだなと感じたから』です。

実は、初めてChatworkを知ったのはつい最近、1年半前のことでした。前職で、ある地方企業のお客様がChatworkをフル活用されていたのです。図面を電子化しペーパーレス化。さらにコミュニケーションをChatworkで行うことで、無駄とミスを減らして大幅な効率化を実現されており、「色々なコミュニケーションツールがあるなかで、Chatworkが便利!と強調されていたな」と印象に残りました。

その後ひょんなことから興味を持ち、中期経営計画を読んで、その内容に驚きました。

ビジネスチャットの普及率はわずか18.6%(そんなに低いの…?当たり前だと思ってた!)

PLG戦略で、2024年までに中小企業No.1ビジネスチャットを目指す(シェア40%!)

「ビジネス版スーパーアプリ」を長期ビジョンとして目指している(たしかにBPOであれば日本もDX実現できるかも…!)

▽ Chatwork CEO: 正喜さんのnoteにわかりやすく説明されているので、興味のある方はこちらをどうぞ。

実際にカスタマーマーケのポジションの詳細を聞いてみて、

カスタマーマーケの肝となる『顧客データ』が豊富にあり、活用するインフラが整えられている点

スケールのための勝ち筋を見つけることが、事業戦略に直結している

という点に、ますます興味を惹かれました。これまでの経験から、このフェーズのこのミッションであれば「強みを活かせそう」と感じたからです。

まだまだ個人的に苦手と感じている「戦略立案・課題解決」を、百戦錬磨の猛者の皆さまに伴走いただきながら進められる点も魅力でした。

猛者:COOの福田さん

猛者:上司の李さん

猛者:上司の上司の達山さん

縁あってPLG部 カスタマーマーケティングチームのメンバーとして入社し、若干「無茶ぶりでは?」と感じながらも、2024年の戦略・施策ロードマップづくりを担当させていただきました。

なんとか3ヶ月でロードマップを書き切り計画フェーズを終えて、現在は実行フェーズで奮闘中です。

▶ ハマった落とし穴 :解くべき課題はなにか?がわからない

「カスタマーマーケたるもの、まずは顧客を理解したい」と考えました。

そこで直面したのが、キャズムを超えたHorizontal企業ならではの難しさ、『顧客像が多すぎて顧客解像度が上がらない』という問題です。

Chatworkの導入企業社数は42万社、ユーザー数は、なんと600万以上。製造業ど真ん中のVerticalかつゼロイチでの立ち上げフェーズの世界線から、見渡す限りのHorizontalかつ10年超の歴史がある世界線に飛び込んで、情報量の多さに圧倒されました。

事業戦略で、あるべき姿(Tobe像)は描かれている。現状(As-is)も、数値上はモニタリングできているから、ギャップもわかる。では、それを埋めるために「解決するべきことは何なのか?」を分析するのに、データと顧客数が膨大すぎて、どこから手を付けていいかわからない状態に陥ってしまったのです。

やってよかった取り組み ① (強力な助っ人に伴走いただきながら) 施策の結果得られるリターンを試算する

「今の私の課題解決力だと、スジの悪い課題設定をしてしまいそうで怖い…」

そう感じた私は、CS界隈で知らない人はいない、Sansan/Sasket 山田さんに助けを求めました。

(過去にも様々なご支援を頂いていました。その説も現在も本当にありがとうございます!)

山田さんに週1の定例会で伴走頂きながら、以下のフローで施策ロードマップを作り、実践していくこととしました。

計画フェーズ

事業目標からカスタマーマーケが取るべき方向性を洗い出す

それぞれの方向性で得られるリターンを金額ベースで試算する

方向性を検討する

プランを書く

実行フェーズ

実行可能なサイズでイテレーションを回す

特に良かったのが、『それぞれの方向性で得られるリターンを金額ベースで試算する』です。

方向性の中には「アップセルを増やす」「チャーンを減らす」という軸も含まれていました。アップセルした顧客群・チャーンした顧客群のデータの分析から『アップセル因子』、『チャーン因子』を特定し、施策によって改善した場合のリターンをレンジで求めました。

これにより、どの施策の優先度を上げるべきか、組織としてこの方向性に進んでよいかをファクトベースで組織横断で合意ができたのです。

▶ やってよかった取り組み ② カスタマーサクセス中心型の組織をエアーで組む

上述のロードマップ作成と実行においては、顧客との直接的なコミュニケーションを担当する「カスタマーサクセス部門」、データ分析やKPI設計・オペレーションを担当する「事業企画」部門、そしてテックタッチコミュニケーションを担当する「カスタマーマーケティング」部門が密に連携する必要があります。

しかし、2023年現在、これらの3部門は本部単位・その下のユニット単位で分かれており、連携する仕組みはありませんでした。

取り組みの当初は、カスタマーサクセス⇔事業企画、カスタマーサクセス⇔カスタマーマーケティング、カスタマーマーケティング⇔事業企画 と、あちこちで似たような相談が発生している状況でしたが、組織構成に横ぐしを通す形で、「カスタマーサクセス中心型」の会議体を作り、週1の定例に取り組み・相談を集約することで、スムーズな連携が可能となりました。

Chatworkには他部門メンターという制度があり、すべての新入社員に他部門のメンターをアサインいただけるのですが、私のメンターは幸運なことにカスタマーサクセス部のマネージャー。

日々業務の相談に乗って頂き、カスタマーサクセス中心型の会議体も立ち上げていただいた林さん、

そして複雑なデータ分析・オペレーション構築を全面バックアップ頂いている、事業企画部の皆様には頭が上がりません。

嬉しいことに、これらの活動を評価いただき、2023年下半期クレドアワードを頂きました!

わかったこと

スタートアップではとにかく「問題解決力」が重要

スタートアップで働いてみて見えてきた「違い」は色々ありますが、特に日々実感しているのは以下の点です。

外資系大企業の日本支社では、仕事の型は「Playbook」という形で輸入されることがほとんど。そこで重要となるのは実行力です。本社が体系化したPlaybookに沿ってスピーディに業務をこなし、日本向けに最適化していくのがミッションでした。

一方で、スタートアップにはもちろんPlaybookは存在しません。それを自分で作るのが仕事です。不確実性の高い環境では、正しい戦略なんて誰にもわかりません。成果を上げていくには、精度の高い仮説を立てる→検証するを高速で繰り返すしか無いんですね。したがって、日系スタートアップでは、すべてのポジションで高い問題解決スキルが求められます。

恥ずかしながら、問題解決の「型」を全く知らないに等しい状態でスタートアップに飛び込んだのですが、社内外から様々なご支援をいただけたこと、試行錯誤を繰り返す機会をいただけたことで、少しずつ身につけられました。

スタートアップ転職から100冊以上の本を読んだなかで、問題解決の壁にぶち当たったときに今も読みかえす2冊はこちらです。

『イシューから始めよ』は言わずとしれた名著ですが、本当に良い本ですよね(語彙力)

この本の冒頭に書かれている「考える」と「悩む」の違いに、最近ようやく気付けるようになってきました。

2冊目の『問題解決』は、計画を立てる仕事の際は常にそばに置き、「悩む」状態になったときには読み返しています。

この本、ロードマップ作るうえで重要なことがめちゃくちゃ分かりやすくストーリー仕立てで書かれてるじゃないか…もっと早く読めばよかった…誰か教えて……

— まつき|カスタマーマーケ (@matsukiayako) September 4, 2022

(上司が共有してくれたのに、2週間積読してたのはここだけの話…) pic.twitter.com/knxU41tpEQ

そして問題解決的な思考で、避けて通れないのが「フレームワーク」を当てはめる作業。

私はこれが実に苦手でして、もはやMECEアレルギーがでそうなんですが、作業の際にはこの2冊を引っ張り出してパラパラめくりながらヒントを探しています。

(一度自分で全部解かなきゃなと思いつつ、まだ2-3問しかやっていないのはココだけの話…。)

つぎにやること

仮説をピン留めして検証する

計画フェーズが終わったら、いよいよ実践です!

実践フェーズに入ったときに、山田さんから「スクラムを回します」という言葉が出てきて驚きました。

「スクラムって…ラグビー?」と思われる方も少なくないのではないでしょうか(私もそうでした)。

スクラムは、プロダクト開発などでよく使われる、アジャイル開発フレームワークの一種です。

▽ 山田さんオススメ書籍を貼っておきます。

前職のキャデイでは、プロダクト開発チームだけでなく、ビジネスチームでもスクラムを回し、成果を上げていました。

現在、『カスタマーサクセススクラム』のスクラムマスターとして、スクラムを回し始めたところです。

2024年は、高速で仮説検証を繰り返して『勝ち筋』を見つけ、テックタッチの手法でスケールさせていきます!

将来的には、「プロダクトをどの市場に届けるかを考える」PMMや、「市場に届けるプロダクトを作る」PDMのようなロールにもチャレンジしていければとアンテナを張っています。

そしてさらにゆくゆくは、尊敬する起業家ワーママ、菅原さんのように、スモールビジネスを自分で創り出すべく、準備中です。

▽ 素敵なお店なので、ぜひ行ってみてください!

おわりに

まだわずか2年弱のスタートアップライフですが、体感では、5〜6年働いた(成長できた)感覚です!

「イシューから始めよ」著者の安宅さんも、とある対談にて、「学びのスピードが同じ人でも、その空間次第で5倍くらいは学びのスピードが変わってしまう」とおっしゃっているので、この感覚はあながち間違いではなさそうと思っています。

ボスコンでも、P&Gでも、スターバックスでも…それなりに厚みのある教育可能な空間っていうのが、多分あってですね。

歴史のある企業で、本気で学ぶ気があれば吸収できると思います。でもそれも、0から自分が会社を作り直すんだくらいの感覚で見ないと、特に大手町にあるような大企業だと、僕は学びにくいだろうなぁと思いますね。全体は見えないじゃないですか。やってることの価値もはじめはよくわからないし、巨大すぎるんですよね。システムが。

成長環境を求める方、お待ちしています!

カスタマーマーケティング・カスタマーサクセス・事業企画をやってみたい!という方は、ぜひこちらからご応募ください!

以上、少しでも役に立つ情報があれば幸いです。

長文を最後までお読み頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?