旧ソ連後期と現代日本政治の類似点。

前回エントリーの関連記事である。

私は前々から歴史の周期性について素人ながら関心を持ち、興味が湧き次第年表などとにらめっこをして出来事などに法則性がないか見出そうと悪戦苦闘してきた。最近注目しているのは旧ソ連後期の政治と現代日本政治の類似点である。

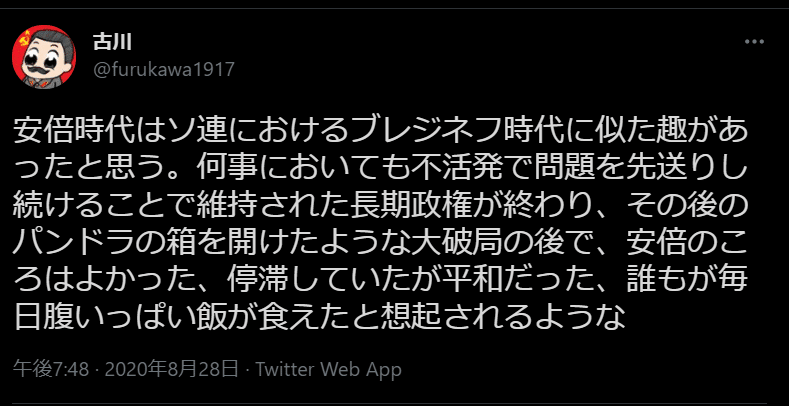

起点となるのはソ連側はレオニード・イリイチ・ブレジネフ、日本側は安倍晋三になる。この二人にはある共通点がある。これは私が書くよりも他人の言を引用したほうが手っ取り早そうだ。

とまあ安倍=ブレジネフ説を考えているのは何も私だけではなく割と一般的のようで、twitterなどで検索をかけてみると結構類似点を指摘する声が引っかかる。上の画像の不足を付け加えるなら「外交・安全保障面ではそれなりの存在感を発揮した」くらいだ(ブレジネフの制限主権論、安倍の集団的自衛権の拡大解釈=安保法案による実質的な憲法改正)。

あと強いてあげるなら、あまり政治色は強くないが五輪関連だろう。ブレジネフは1980年にモスクワで行われるオリンピックを花道に引退しようと思っていたのに、前年に起きたアフガン紛争の影響で資本主義陣営のボイコットの口実を与えてしまいケチがついたことと、安倍晋三も2020年に行われる予定だった二度目の東京オリンピックを最期に首相職を辞する予定だったと言われていたが、こちらも新型コロナの蔓延により当初予定描いていたような理想的な引き際、とは言い難くなってしまったことに共通点らしきものが見られる。

ただ「安倍はブレジネフだ」という声はそれなりに聴かれるものの、その後任者たちが現代日本の政治家に似ているんじゃないか? という声は少ない。ないわけではないが、安倍=ブレジネフ説に比べるとかなり扱いが小さくなってしまう。

私が思うに、どうにも似ているのは安倍とブレジネフだけではなく、その後を引き継いだリーダーたちにも言えるような気がしてならないのである。具体的に誰が誰に似ているのかをこれから述べることにする。

まず安倍とブレジネフはすでに上の画像があるので言葉での説明はしない。ブレジネフの後を引き継いだのは、元KGB長官だったユーリ・ウラジーミロヴィチ・アンドロポフである。

KGBといえば泣く子も黙る秘密警察であるが、その性格上国内外の詳しい情報を知り尽くせる立場にあるため、アンドロポフはソ連が虚勢を張っているだけで内面はズタボロのハリボテ国家であったことをよく知っていたと言われている。

そのためソビエト体制を延命するには徹底的な改革を行う必要を痛感しており、国の様々なところに手を付け改めようとした改革派のリーダーだった。といってもあくまでもアンドロポフが目指したのは体制内改革であり、ソビエト社会主義体制を揺るがすような動きには「断固たる態度」をとって妥協を見せない。ともあれ、彼は祖国が腐りかけのウドの大木であり早急に手を打たないと持たないかもしれない、という危機意識をもって仕事に望んでいたのは確かだろう。

彼は精力的に働いた。だがそれがたたってしまったのか、彼は最高指導者就任からわずか2年という短期間でこの世を去ってしまう。

このアンドロポフに対応する日本の政治家は菅義偉だろう。菅は長年前任者である安倍政権のもと、官房長官という省庁の枠組みを「調整」の名目で超えられる強い権限を行使できる立場を長年勤めてきた。国政のプロフェッショナル・副宰相と言ってもいい立場にあったわけだ。少なくとも官房長官在任中は内閣総理大臣である安倍晋三からの信任厚く、これはブレジネフ政権下でKGB長官として国内外の情報を知り尽くし、氏の忠実な部下として振る舞っていたアンドロポフにかぶって見える。

任期が短いのも両者の特徴だ。アンドロポフはブレジネフが死に最高指導者に就任したはいいもの、健康状態が悪化して短期間でその任を離れなければならなかった。菅も安倍が中途半端なところで任期を投げ出して、その残りの任期を務めざるを得なくなったのと似ている。そしてできるなら後釜に自分の同郷人(スタヴロポリ地方出身)で、政治的思想も近く気心もしれていた人物であるミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバチョフに後を継がせようとしていたのもよく似ている。

というのも菅義偉と、此度の自民党総裁選で破れてしまった河野太郎はおなじ神奈川県に選挙区がある「神奈川閥」なのである(もっと言うなら小泉純一郎、進次郎親子も同じ神奈川閥だ)。そのため親交が深いともいわれる。親交以前に都市部出身だったり農村部出身の議員は所属政党が異なっても考え方がさほど違わないという話も聞く。同郷人で支持基盤も変わらない菅と河野の中が良かったとしても全く不思議ではないだろう。

さてアンドロポフにしろ菅にしろ、自分の息のかかった人物を後任者に据えることは残念ながら叶わなかった。横槍により、ブレジネフの息がかかったチェルネンコがソ連の指導者となり、現代日本では安倍と麻生のような旧い老人政治家の息がかかった岸田が総理総裁となったわけだ。つまり岸田は日本のコンスタンティン・ウスチーノヴィチ・チェルネンコなのである。

このチェルネンコという人物がどういう政治をやったか?基本的には「保守」である。つまり自分が考えた革新的な政策を実行するのではなく前任者のアンドロポフや自身と関係が深かったブレジネフの政策をそのまま引き継ぐか、あるいは改変したものを実行するにとどまったのである。安定した坂を駆け上がっていくような状況ならそういう選択肢でもさほど問題にはならないだろう。しかし当時のソ連はブレジネフ政権以降の汚職と腐敗にまみれた沈没寸前の船だったわけで、そんな状態で保守的な政策をとったところで僅かな延命にはなっても根本的な解決にはならなかったわけである。

彼(チェルネンコ)はソ連最高指導者就任の時点ですでに高齢で病に侵されていた。実際就任からわずか1年で死亡している。

岸田さんがチェルネンコと同じような短命政権命に終わるかどうかは、今の時点では全くわからない。しかしそれっぽい兆候のようなものはすでに見えている。政策をざっと見る限り「新自由主義線からの転換」とか「令和の所得倍増計画」だの、在りし日の豊かな姿を取り戻そう的な古めかしいどこかで一度聞いたことがあるような標語が目立つ(詳しく読み込んでないので違うことも言っていたらごめんなさい)。それに今後大型選挙が毎年のように控えている。

まず今年秋にある衆議院選挙である。いま自民党の支持率が大きく上昇しているのは、メディアで総裁選がクローズアップしているからと言う理由もあろうが、一番大きな理由は「改革派の河野(ゴルバチョフ)」が総理大臣になるのではないかという期待感から大きく数字が上がっていたのだろう。しかし今回の結果により、河野を支持する有権者からの票はあまり見込めなくなり、おそらく維新あたりに流れるのではないか。少なくとも直近の世論調査で出ていたような数字から導かれるような大幅な議席の確保は難しくなっただろう。

実際各メディアが出している支持率もかなり低い。普通政権が発足した当初は「ご祝儀相場」と呼ばれてかなり高い支持率が出るのが普通である。たとえば、菅前内閣が発足した時は、マスコミにもよるが70%台を叩き出していた所もあった。しかし今回の岸田政権に対する支持率は一番高い日経新聞の調査でも59%と低く、一番低い朝日新聞では45%である。各メディアの数字を平均すると、せいぜい50%台前半という低さだ。これでは先が思いやられる(※10月9日追記)。

今回の岸田総裁の誕生は安倍ブレジネフ、菅アンドロポフの流れから来る旧ソ連後期の政治情勢とそっくりで、恐らく岸田チェルネンコは今年の衆議院選挙は刷新効果でなんとかなっても、来年の参議院選挙や再来年の統一地方選今日は乗り切れず、おそらくその前にもう一度総裁選がおこなわれるのではないだろうか。

そしてそのときに真打ちゴルバチョフこと河野太郎が現れて、戦後日本政治の総決算を(良くも悪くも)行う立場になるのではないだろうか。私はそう考えている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?