「フィクション×対話」をやってみて発見したのは、「本当のこと」を安全に話せる可能性だった

人間は、言語を使って意味づけながら生きる存在だ。

自分の周りの環境に名前を付けて意味付け、自分自身にも意味づけながら生きている。

しかし、意味づけには文脈が必要だ。私たちが自分自身を意味づけて生きるためには、その土台になる物語が必要となるのだ。

人間が集まって組織や社会を作るときには、その集団内で物語が共有される。物語の文脈を共有し、意味づけ方を共有するからこそ、お互いに意味を伝えあってコミュニケーションを取ることができる。

私たちは、社会の中で生まれ、言語を学び、自分たちが所属している社会の物語を取り入れ、その物語の中で生き始める。

社会の物語は、権力構造の影響を受け、あるものを肯定し、あるものを否定し、あるものを無視する。

そのことが、私たちの個人的実感との間に齟齬を生み出す。社会の物語に否定されている部分や、無視されているものが自分の中に存在しているときには、それが「あってはならないもの」と感じられたりする。

自分の個人的実感を口に出したとき、周りから「そんなことを言うものではない。」とたしなめられたり、ぎょっとしたような反応をされたりしたことはないだろうか? そんなときに、「これは、言ってはいけないことなのだ」と学習してしまい、心の中にしまい込んでしまったりする。

しまい込んだ言葉は、棘のように心のどこかに刺さって、伸びやかな精神活動を阻害する。

表現活動とは、社会の物語の中で否定されていたり、無視されていたりすることを、個人的な実感を手がかりに可視化し、社会へ問うていくことだと思う。それによって、社会の物語が少しずつ変化していき、否定されていたものの意味付けが変化したり、「無いこと」になっていたものが「あること」になっていく。

社会が変わるとは、このような活動を通して、社会の物語が少しずつ変わっていくことなのではないかと思う。

私は、社会活動家として、それぞれが個人的な実感を語り、お互いに聴きあうことができるような対話の場を繰り返し開いてきた。

その中で、多くの可能性を発見したが、同時に、難しさも感じた。個人的な実感を語ることができるためには、個人に耐性が求められるし、対話のサークル内の関係性育む必要性があるから時間がかかるのだ。

初めて会った人同士でも、安全に個人的な実感を話すことができ、その結果、個人的な物語が生まれ、社会の物語が変化していくような方法はないだろうか?

そのように考えて試行錯誤を重ねてきたが、今回、手がかりを掴むことができた。

個人と集団の関係

個人と集団の関係は、語るのが難しい。

西洋合理主義のようにくっきりと分けてしまうと、部品と機械のような関係として捉えられる。個人という部品を組み合わせて、社会という機械を組み上げるという物語だ。その物語の中では、学校は、品質のよい部品製造工場であり、不良品が出ないように管理することが重要視される。

集団の目的や意味付けは強固に固定されており、個人はそれに適応することが求められる。個人的な実感と適応行動との差分が、違和感として内面に発するが、「それを表現しても仕方がない」という学習性無力感によって、違和感を飲み込んで、適応している自分を正当化すると、自己疎外が進む。

社会を維持するためには、個人が社会化されることは必要である。だが、個人の実感によって社会が変化するという逆向きのベクトルが存在しないと社会は硬直化していく一方である。

個人と集団の物語はそれだけではない。細胞と身体の関係として捉える物語もある。身体は、細胞の単なる寄せ集めではない。そこには有機的な繋がりがあり、いのちが宿っている。

細胞の営みによって身体の状態が変動し、その変動によって細胞の営みが引き出されてくる。部分と全体のダイナミックな変動によっていのちは維持されている。細胞と身体は、相互に影響し合う。一人ひとりの個人の営みによって集団の目的や意味付けが変化する社会は生命的であり、本来の意味で民主的であり、いのちが宿っていると言える。

私は、「部品と機械」ではなく、「細胞と身体」のような関係の社会で生きていきたいと考えている。私の考える参加型社会とは、有機的な繋がりによっていのちが宿っている社会である。その実現のカギとなるのが、個人と個人の有機的な繋がりである。それは、個人が自分のありのままを自覚し、そこから生まれる言葉や行動によって、他者と繋がるということである。

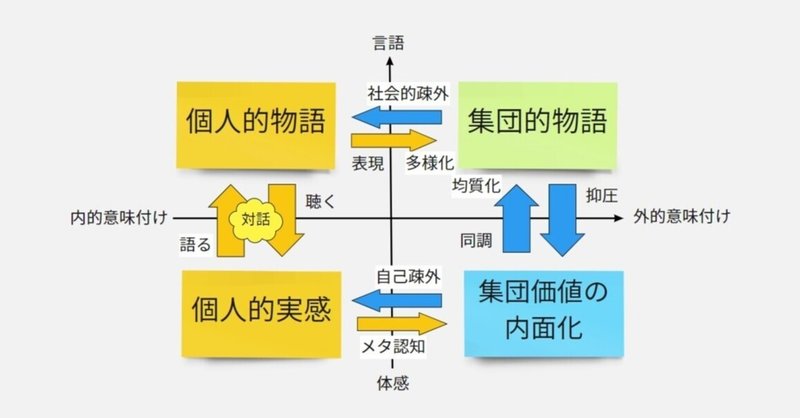

これらを整理するために、私なりに図解すると次のようになる。

私たちは、「集団的物語」を学習し、それを内面化すると、社会の権力構造に沿った意味付け方で、自分自身を意味づけるようになる。それが、「集団価値の内面化」であり、社会が個人を抑圧するということだ。その結果、相互に同調して均質化した人たちが「集団的物語」を強化すると、「集団的な物語」が均質で強固なものとなり、多様な個人的物語を疎外するようになる。つまり、機械の部品のようになってしまう。

しかし、一人ひとりが「個人的実感」を手がかりにして、自分が内面化した集団価値をメタ認知すると、自己疎外が外れ、自分自身の個人的実感を感じやすくなる。個人的実感と繋がって、ありのままで生きるために「個人的物語」を語り始めると、周りや自分に起こることを、自分の文脈で意味づけられるように変わる。

社会から適性テストなどによって測定され、振り分けられていくのではなく、一人ひとりの「個人的物語」が社会に向かって表現され、表現を通して他者と出会い、有機的な繋がりを育てていくと、その集積によって「集団的物語」が変質し続けるようになり、社会にいのちが宿っていくのではないだろうか。

このシナリオでカギを握るのが、「個人的実感」を確かめ、語り、聴きあうという対話の場のところである。ここが、有機的な繋がりが生まれやすい場でもあるが、一番難しい部分なのだ。

今回、発見したのは、この部分の新しい可能性である。

フィクションの世界だからこそ語れる本当のこと

新しい可能性を発見するヒントになったのは、

フィクションは、「本当のこと」を伝えることができる

という言葉だった。

自分の中の深い部分を「ノンフィクション」として語ることは、多くの場合、難しい。個人的なことでもあるし、誰かを傷つける可能性もあるし、まだ生々しい傷と結びついていることもあるからだ。

しかし、「フィクション」の形式をとれば、自分の内面の「本当のこと」を表現しやすくなるという。それは、目からうろこだった。このメカニズムを活用して対話会をやったらどうだろうかと思った。

フィクションの世界設定の中で、登場人物について語る。しかし、その世界設定の構造は、抽象的な意味で現実的世界と重なり合っていて、そこで生じるドラマは、私たちの日常で起こることと響きあっている。私たちは、登場人物のこととして、私たちの内面を安全に語ることが可能になる。

フィクションだからこそ、はじめて一緒になった相手同士で、「本当のこと」を語り合い、聴きあうことができるのではないか?

そのような仮説を抱いた私は、3回にわたる連続対話会を企画した。現在、そのうちの2回を終了し、10月27日20時―21時で3回目の対話会が行われる。

以下が、その案内文である。

「疎外」「アイデンティティ」をテーマにした対話会の気づき

40-50名ほどが参加したオンライン対話会を、次のように進めた。

1)「フィクション×対話」の主旨説明

2)「田原はこのように読んだ」(対話を触発するきっかけトーク)

3)グループ対話(3-4人で20分)

4)Facebookグループにグループ対話の気づきを書く(8分)

5)全体対話(15分程度)

参加者のFacebookグループに次々と流れる気づきのコメントが、たった60分の対話会で、はじめて出会う人と話したものとは思えないほど深かった。

私の実感値では、通常なら、段階を踏んで関係性を育み、1-2カ月かけてたどり着くような深さのレベルに1時間で到達しているような印象だった。

対話会が終わった後も、「ずっとこのことを考え続けている」という声を、何人かの参加者から聞いた。それは、心の深いところの何かが動いたときに起こることだと思う。

対話会の参加者の活動領域は、教育、不登校、組織開発、ダイバーシティ、メンタルヘルス、NVC、など。それぞれが、「フィクション×対話」の可能性を、それぞれの活動分野でどのように生かせるかを考えてくれ、個別に議論しながら企画を始めている。今後、いろいろな設定の対話会が企画されていくと思う。

対話はとっても重要なのだけど、時間も労力もかかって大変だというのが、対話に関わる多くの人が感じてきたことだと思う。「フィクション×対話」は、そこをブレークスルーする可能性を秘めている。

このテーマに可能性を感じた人は、ぜひ、活動に加わってほしい!2つの関わり方がある。

1)10月27日20時―21時「多様性」の対話会に参加する。

2)FBグループに参加し、対話会企画を一緒に考える。

10月27日の都合が合わない方は、「参加希望回」のところの、

10/27には参加できないが、興味がある

にチェックを入れ、「主催者へのコメント」の欄に想いを書いて申し込んでほしい。

1)と2)どちらの場合も、お申し込みはこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?