買った本・読んだ本 2021年5月

5月、ワクチン接種2回目終わった。2回目は1回目より副反応が辛いらしいと聞き、心置きなく寝込んで本を読もう!と思っていたのに、微熱とひどい頭痛で本なんか読む気も起こりませんでした甘かった。4日寝込んで通常営業に戻りました。接種2週間後、友人夫妻と泊りがけで遊びに行ったり、娘の大学の卒業式に参加したり、社会生活も晴れて復活。こわごわながらマスク無し生活へ。でもまだ家からの仕事は続いています。

(見出し画像、庭で読書してたらセミが落ちてきた、の図)

【買った】

崩れ(幸田文)

Crying in H Mart (Michelle Zauner)

りかさん(梨木香歩)

A Manual for Cleaning Women: Lucia Berlin

The Bird Way: A New Look at How Birds Talk, Work, Play, Parent, and Think (Jennifer Ackerman)

The Puma Years: A Memoir (Laura Coleman)

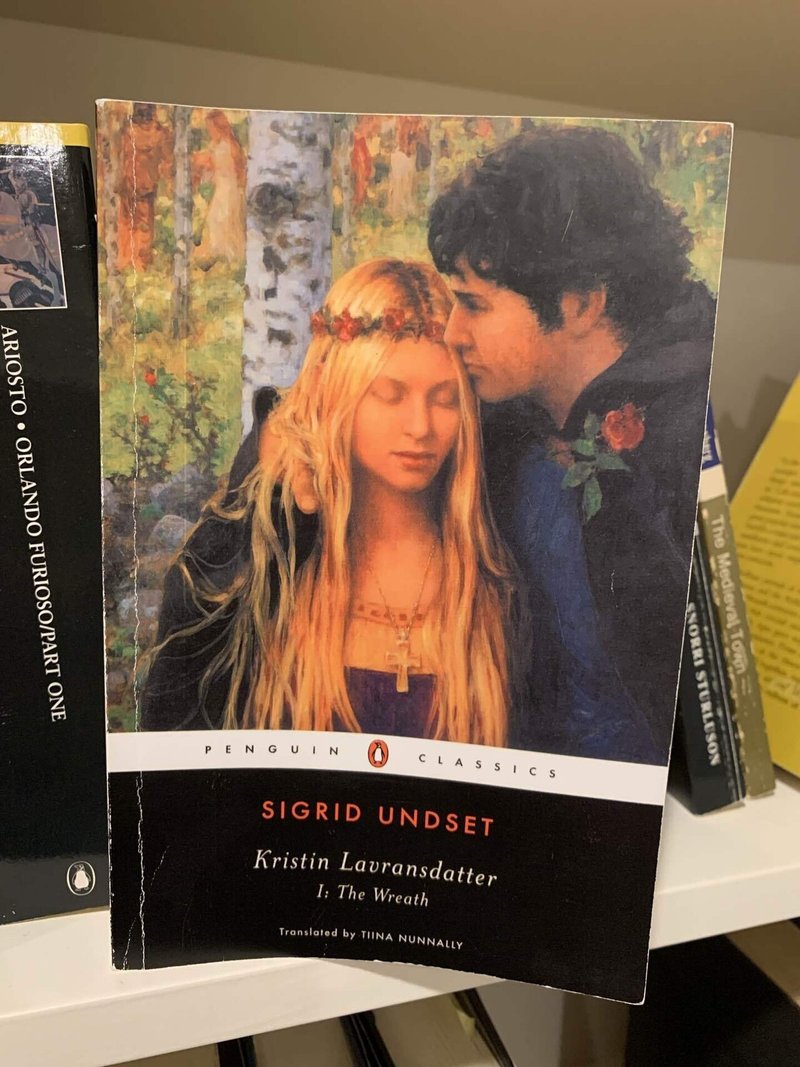

Kristin Lavransdatter II: The Wife (Sigrid Undset)

Hello Sandwich Japan: A Travel Guide by Creative Ebony Bizys (Ebony Bizys)

【読んだ・聴いた】

Ordinary Grace: A Novel (William Kent Krueger) 🎧

No Time to Spare: Thinking About What Matters (Ursula K. Le Guin)

The Invisible Life of Addie LaRue (V. E. Schwab) 🎧

Kristin Lavransdatter I: The Wreath (Sigrid Undset)

ことり(小川洋子)

Extreme Medicine: How Exploration Transformed Medicine in the Twentieth Century (Kevin Fong) 🎧

買った本

崩れ(幸田文):AmazonJPで注文して実家に送ったので当分読めない。母が読んでる。

Crying in H Mart (Michelle Zauner) :数年前、The New Yorker誌に印象的な記事を書いてた女性の処女作。記事をふくらませて1冊の本にしたようで、本作題名もそのままCrying in H Martを踏襲している。

出版を知ってAmazonのリストに入れておいたら発売後しばらくしてメール来た。案の定、$5 offにしてやるからKindle版を買え…毎月同じ手に乗るAmazonの上得意は私です。

りかさん(梨木香歩):聞いたことない作家さんが本当に増えた。どなたかのnoteで見かけて注文。日用品をAmazon Globalで送ってもらうついでに購入。

A Manual for Cleaning Women (Lucia Berlin):3月に図書館でKindle版借りて読んだけど手元に置いておきたかった。書店で購入。定価で。ほめて。

The Bird Way: A New Look at How Birds Talk, Work, Play, Parent, and Think (Jennifer Ackerman) :上記の本を買いに行き、レジ手前の平棚に置いてあったのが目につき、鳥好きとしては見過ごせなかった。本屋さんで見つけた本はその本屋で買う。しかし2冊で$38にもなった。本ってまともに買うと高いのね。しかも買ったのが大型チェーン店B&Nだしあまり満足感がない。次回は独立系書店へ行くわ。

The Puma Years: A Memoir (Laura Coleman):Kindle First Reads 1冊無料で選べるやつ、これにした。ライター・アクティビストによるノンフィクション。ボリビアのアマゾンのジャングルで巡り合ったプーマについて。

Kristin Lavransdatter II: The Wife (Sigrid Undset)

クリスティン・ラヴランスダッテル三部作の2冊目。1冊目読んで終わったので急ぎ買い。

Hello Sandwich Japan: A Travel Guide by Creative Ebony Bizys (Ebony Bizys):エボちゃんの日本ガイドブック。郷愁の念にかられて発売と同時に購入。日本に安全に行きてぇからワクチン受けたのに、当の日本はまだ開く様子がない。どういうことでぇ。日本帰りてぇなぁ。

読んだ本・聴いた本

Ordinary Grace: A Novel (William Kent Krueger, 🎧 narrated by Rich Orlow)

図書館オーディオブック。邦題『ありふれた祈り』。1961年ミネソタ州の田舎町が舞台。まったく期待せずに聴き始めたのにすごく引き込まれた。主人公の父親が教会の牧師。敬虔なクリスチャンが変な色眼鏡を通して描かれてない現代小説って珍しくないですかね。Coming of age、家族愛、死、12歳の少年のひと夏の経験。主人公はどちらかというと傍観者で、成長著しかったのは弟の方でした。余談:ご近所さんがJello salad持ってきた場面で吹き出した。恐怖のジェロー・サラダ。アメリカ料理ほんと終わっとったね。

No Time to Spare: Thinking About What Matters (Ursula K. Le Guin)

邦題『暇なんかないわ 大切なことを考えるのに忙しくて』。

ル・グィンは全く読んだことがなくて、普段SFを読まない良人が、面白かったから君も読んでみたら、とすすめてくれた小説 (The Dispossessed) も、図書館でオーディオブック借りたけどついていけなくて挫折した過去がある。積ん読スプレッドシート見てたらこの人のエッセイを持ってたわ私。セールで安く買ったKindle版。80代の人のエッセイというのは興味深い。おもしろかった。女性解放、男女同権を叫んで次々に勝ち取っていった世代。アメリカ女性はほんと強い。それが80代になってこんなこと考えてるんだってー、というつもりで同じく80代の母に宛て、邦訳を母の日のプレゼントとして送りつけた。今熱心に読んでるらしい。「チャールズ・ラムが出てきたわ。何年か前にチャールズ・ラム伝、あなたに頼んで送ってもらったね、まだ読んでないけど」さすがわが母、積ん読の親玉。80過ぎてまだ積んでるって…

ビーガンについて:従来肉食だった西欧社会において、科学が発達して動物にも感情があると人類は知った、動物を殺して肉を食すのはひどい、だから野菜を食べる。科学がさらに進化して実は植物にも感情があった、それを食べるのはひどいってことになったらどうすんのよ、…というのは当を得てるなと思った。良人によると似たようなことを考えた人はずっと以前にもいて、チェスタトンがすでに書いてる、イギリスにそういうムーブメントもあったとのこと。浅い読書してると知らないことばかりだわ。

怒りについて:ウーマン・リブは怒りに基づいた運動だったとル・グィンは綴る。故人がAntifaの傍若無人ぶりや今のポートランドの荒れようを見たらどう表現するだろう。

The Invisible Life of Addie LaRue (V. E. Schwab, 🎧 narrated by Julia Whelan)

日本語未訳かな?図書館オーディオブック。長かった(17時間超)。17世紀のフランスで、悪魔とファウスト的取引をして望みを叶えた代わりに、会った人すべてから忘れ去られてしまう主人公Addie。おまけに不老不死になっちゃって300年も生きてるしずっと日陰の人生…なんという悲劇(なぜかあまり同情できず)。ところがNYの書店でAddieを覚えているという青年とめぐりあって、お話は急展開(第2部8章)。たたみかけるような文章表現、繰り返しが多く、そこへ持ってきてやや感情込めすぎな女声ナレーション。最初それが耳について嫌気が差し、話も進まないしで、途中で挫折しかけた。オーディオブックのいいところは、興味ない箇所では他の考え事ができるってことですね。

ところで現代の表現者には、昨今の流動的ジェンダー風潮を作品に取り入れないと気が済まないようだ、という印象があるが、この作品も例外でない。出版社がそういう要素を要求するのか読者が読みたいのか。私は「またか」と食傷気味。Addieはお相手に男女問わない。また、別の登場人物はゲイでないのにゲイに追いかけられ、流動的が普通という環境なのでノーと言って断ることをしない。いかにも現代っ子。

he’s attracted to a person first and their gender second…

こういう考え方があくまで普通だという表現でしれっと挿し込まれてるの、ほんと多い(公立ではすでに幼稚園からそんな教育が始まってるアメリカ)。

Kristin Lavransdatter I: The Wreath (Sigrid Undset)

『クリスティン・ラヴランスダッテル 第一部:花嫁の冠』

ノーベル文学賞受賞作家シグリ・ウンセットによって100年前に書かれた作品。日本語で検索してもあまり情報がなくて、そもそも日本語訳が出てないことを知り驚いた。日本のノルウェー大使館によると「中世ノルウェーを舞台に大地主の娘クリスティンが愛と苦悩と信仰に生きる大河小説」「『花嫁の冠』『女主人』『十字架』の三部作」。先に読んだ良人が、感動した、泣けた、若い娘を持つ父親としてこれはたまらん、と。母親として私もたまらんと思ったけれども、かつて若い娘だっとこともあった私には、クリスティンの考え無しなところにも共感できる。若さに任せた盲目な勢いがないとそもそも結婚なんかできないよ。物語が宗教改革の200年くらい前の設定で、敬虔なカトリック教徒の中世ノルウェーでの暮らしぶりが生き生きと描かれていて読んでいてわくわくした。ラストのクリスティン父母の会話、重かった。夫婦の問題も現代に暮らす私たちに通じるところあり。

ことり(小川洋子)

無償で幼稚園の鳥小屋の掃除をする『小鳥の小父さん』。こういうおじさんたち、私の小学校にもいたなぁ。通学路の交差点で旗を持って子どもたちを誘導する交通安全のおじさん、雨の日も風の日も誰が頼んだわけでもないのに。わたしたち子供らはおじさんの名前も知らなかった。

うちの父もメジロ飼ってたっけ。私の小1夏休みの絵日記の最初のエントリーが「メジロが死にました」だったんだ、そうだった。

Extreme Medicine: How Exploration Transformed Medicine in the Twentieth Century (Kevin Fong, 🎧 narrated by Johnathan Cowley)

図書館オーディオブック。氷、火、外傷、集中医療、水、火星、などをテーマに各章で医療の歴史と進歩、科学、実際の症例、医師である作者の個人的経験を織り込みながら未来の医療について考える。凍傷や大やけど、痛い話が続出…顔の完全なる移植ってそういえばニュースになってたな、あの男性元気で過ごしてるんだなぁ。集中医療の章では、2003年SARSの流行抑えこみに成功したベトナム、シンガポール、香港での取り組みが語られる。現在進行中のパンデミック、最初の段階で中国がちゃんと動いてくれていたら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?