「マインドストーム」を無理矢理7つの習慣とレゴ®シリアスプレイ®に結びつけて読む<その3>

こんにちは。やはりと言ってはなんですが、3月末から4月にかけて大変な状況になっています。他者の前に自分の整理が追いつかない・・・。

数学恐怖症。

今回も名著「マインドストーム」の一部分を勝手に解釈していこうかと思っております。過去の記事もどうぞ御覧くださいませ。

マインドストームのなかでシーモア・パパート教授が繰り返し「数学」について書いています。コンピュータと数学は切っても切れない関係。実は先日何を血迷ったのか、Udemyでこんな講座を学習し始めてしまい、完全に頭がパンクしてしまいました。まさに第二章のタイトル「数学恐怖症」です。

言葉と数学。

シーモア・パパート教授の言葉を借りますが、この数学恐怖症、マスという言葉の意味、子供にとって学ぶとはどういうことなのか、をマインドストームでは考えていくことになります。なにもこれは子供の世界に限った話ではなく、昨今のすべての人類がプログラマになる時代へのプロローグです。

明らかに学習率の高い分野は話し言葉の習得である。2歳になって数百語の言葉を知らない子供は非常に珍しい。4年後に小学校1年生になる頃にはもう何千という言葉を知っている。

第2章 数学恐怖症:学ぶということを怖れる P51より

わかりやすい。言語から入るという典型的な例です。これに対し数学についてはこうも言っています。

子供が目に見えて言葉を覚える一方、同様に、或いはもっと急速に数学を学んでいくのを見ることは、それほど容易ではない。

第2章 数学恐怖症:学ぶということを怖れる P52より

教授は、ジャン・ピアジェの「保存の原理」になぞらえて説明をしているのです。以前、コップの水の話で書いた、あれですね。

積極的な学習観。

実は多くの大人は子供たちが「量の保存」の概念を持っていると誤解しています。でも子供はその概念を持っていない(まだ学んでいない)。書籍では、過程(いくつあるかを決定する手段)と結果(その量)が分離されている子供がいかにして発達段階を経て理論構築をしていくのかが語られています。

なにが言いたいのかイマイチ分かりにくいと感じたと思います(笑)このシーモア・パパートとジャン・ピアジェの考察から導かれるのは「積極的な学習観」。過程と結果を結びつけようとする大人特有の思考とは違い、ある意味、矛盾した考えや思いから子供は気づきは得ていくわけなのですよね。

仲間と見つけた道ならば。

シーモアは「4〜5歳の子供の直観的な幾何学においては、直線は必ずしも2点を結ぶ最短距離とはいえないし、2点間をゆっくり歩くのは速く歩くよりも時間がかかるとは必ずしもいえない」のだと明確に記しています。これはまさにレゴ®シリアスプレイ®においての根幹部分なのかもしれないです。

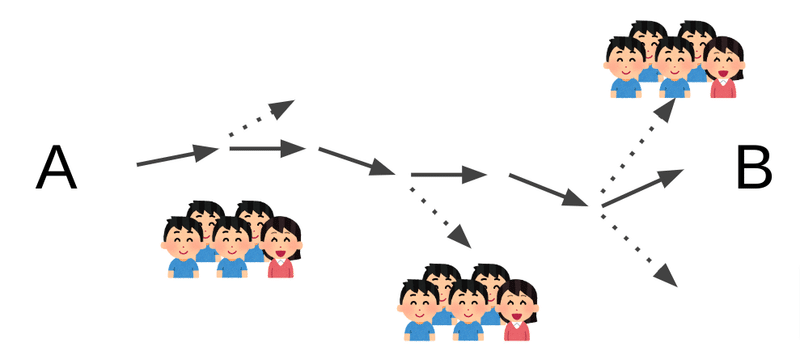

結果と過程を分離するのがLSP。レゴブロックで作品を作り、行き着く先をじっくりと見つけていくことも可能なのです。作品の要素に全員で目を向け積極的にお互いを受け入れて学習する。幾とおりもある結果のどこにたどり着いたとしても、仲間と見つけた道ならばそれがベストだと言えますよね。

最後に。

今回はとても書くのが難しかった。

マインドストームではもっとどぎつく大人に向けてのメッセージも書かれている。文中では「タブーの世界」と表現していますね。

だからこそレゴ®シリアスプレイ®認定ファシリテーターとしてシーモアの言う「情緒的および知的な援助が正しく与えられる環境」を提供していければなと思っています。まさに第7の習慣「刃を研ぐ」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?