【アフォーダンス理論】人を無意識に誘導するテクニック

今日は人の行動を誘導するアフォーダンス理論について。

凄く日常的に発動していることで、日々の生活の中で無意識に誘導されているな?と思うことを探すと面白い。

■行動が誘導されている

◉アフォーダンス理論とは

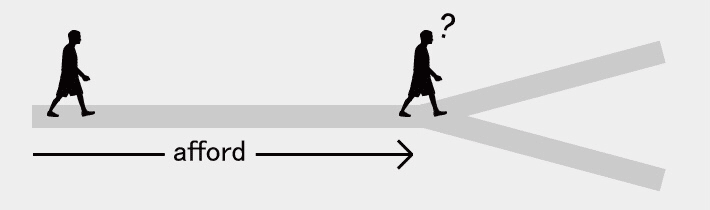

アメリカの心理学者ジェームズ・ギブソンが「与える・提供する」という意味を表す英単語「アフォード(afford)」から作った造語。

人と物との間に存在する関係そのものと提唱した。

例えば、こんなタンスがあったとする。

どうやってタンスを開けますか?と聞かれなくても開けることが出来ると思う。

このタンスについては、

引き手がついている右側は

引いて開けるというアフォーダンスが存在し、

くぼみがある左側は

くぼみに手を入れて横にズラすというアフォーダンスが存在している。

この少し分かりにくいアフォーダンスの考え方を、少しイメージしやすく解説したのが、アメリカの認知科学者ドナルド・アーサー・ノーマン。

シグニファイアともいわれるアフォーダンス理論をもう少し実践的に落とし込んだ考え方。

人とモノとの関係性(本来のアフォーダンス)をユーザーに伝達・ヒントを示すことというもの。

タンスの例だと、

引き手があることで「タンスは引いて開ける」、くぼみがあることで自分は「くぼみに手を入れてズラす」とヒントを示していることをシグニファイアとしている。

さらに、タンスを開けるということは一度過去に経験して使い方を知っているということも関連している。

もう少し簡単に砕くと

過去の経験からモノが使い方を説明しているということ。

少し複雑だけど、このノーマンが提唱した考えのアフォーダンス理論とは、『過去の経験から物事に対する行動や考え方を結び付けることのできる効果』のこと。

このように、結び付けられたイメージ・想像や個々の考え方などを『アフォーダンス』といい、分かりやすく言えば固定概念(先入観など)と同じような意味で使われることもある。

■無意識に判断しているモノ

アフォーダンス理論を文字で覚えようとすると、自分は理解ができないから、写真で想像すると少し理解できたような気がする。

蛇口は、捻れば水が出る。

自動販売機は穴にコインを入れたら買える。

店のドアの入り方。

過去1度でも使い方を体験したモノは説明されなくても使い方はわかる。

そしてそれはデザインにも活かされる。

過去のマリオゲームをしたことがあれば、説明されなくても敵の特性が理解できる。

他には色の使い方も行動の誘導になっている。

日常的に使われている色は青(緑含む)と赤。

この2色は視認性(遠くからでも目立つ色のこと)が高く、補色もしくは反対色関係の色が使われている。

信号は青が進め、赤が止まれ。

ウォーターサーバーは青が水、赤がお湯。

バッテリーは緑が安心、赤は注意。

トイレは青が男性、赤が女性。

このルールで認識していると思う。

色でも行動を誘導でき、それがデザインの当たり前となっている。

この無意識に行動してしまうように誘導されたデザインや色を注意深くみると共通点がある。

年齢関係なく見た目や色で想像できる設計。

モノを設計する時に説明しなければ使えないモノは売れない。

それは人は説明書があってもそれを見ない。

説明書を見ないと使い方がわからないように設計してしまったら、多くの人には受け入れられない。でもここに落とし穴がある。

使い勝手ばかりを追いかけると、同質化してしまう。

シンプルになればなるほど使い勝手はいいけど、逆にデザインの幅を狭めることにもなる。

公共のモノは誰でも使えるようにする為に、色や形は統一した方がいいけどデザインは違う。

無意識に刷り込まれている、モノの形への常識が退屈なデザインを多く生む原因になっているような気がする。

アフォーダンスはモノが無言で人の行動を促すこと。

簡単に言ったら、人がついやりたくなるように設計すると効果的。

何気ない日常で上手い!って感じるのはやっぱりトイレ!

男性あるあるだけど、オシッコ飛び散り問題。

掃除も嫌だし防ぎたい!

海外でコレを防ぐ為に取り入れた飛び散り防止シートはアフォーダンス理論を上手く利用している。

本当に身近な不満を解消する手段として、人間の行動心理を逆算したデザインを生むには、普段から注意深く人が無意識に働く行動観察することから始まる。

何かを作る時、人の行動心理をイメージして設計すると新しいモノが生まれるかも!?

ビジネスもデザインも。

まだまだ試行錯誤は続く。

最近実験的にHPを作ってみた(笑)

イケてるHPが作る為に、今は試行錯誤している途中。。。

差別化?を目指して夫婦合作に挑戦中!

https://w-masukake.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?