発達障害という言葉も無かった時代に見る生きづらさ

こんにちは

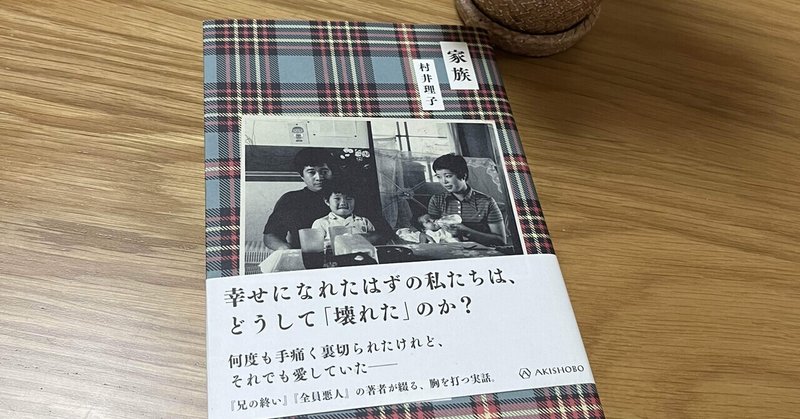

今日は、私の好きな作家さんで「村井理子」さんの本をご紹介します。

「家族」です。

読みすすめる内に、胸がぎゅーって苦しくなった本です。

理子さんのお兄さんは常にじっとしていられない子。

落ち着きがない子。学校で問題ばかり起こす子。

そんな兄に対して、父親は、事あるごとに毎日 猛烈に怒鳴りつける。それを必死にかばう母親。

そして、そんな日常が毎日繰り返される場にいなければならなかった理子さん。

読んでいる内に、家族4人の生きづらさが伝わってくる。

お兄さんは、今で言えば発達障害と明らかにわかる。

苦しかっただろうな。

当時は、発達障害ということばも無かったから。

なんとか力で抑えつけようとされていた。

そう、力で。。

この本を読んでいくと、わたしのこんな思い出が蘇ってきました。

当時の私(小学生の頃)空想の世界に浸ったり、すぐ忘れ物をしたり、

学校の授業を聞いてはいるが、全く理解できなかった。

そして授業中。

先生は、質問をわたしが答えられないとわかっていて 当てる。

当然 わたしは答えられない。

すると、先生は他の子を当てる。その子は答えて授業は進む。

だけど、わたしはその場に立ったまま。

先生は私がずっと立っているのが見えていても声をかけることは決してしない。

そして何事もなく授業は進む。周りの子も、立っている私が存在しないかのように気にもとめない。

「ああ、またか。。。」

そして授業が終わるまで、わたしだけ、その場に立ち続けることになる。

今では考えられないことだろう。

こんな経験が何度も何度もあった。

長く立っているのが苦痛になって座りたかった。でも。

「せんせい、座ってもいいですか?」と聞けなかった。

駄目と言われるのが怖かった。なぜなら わたしは先生に嫌われているとわかっていたから。

言うなれば これが罰というものだった。

当時、罰はそこかしこに存在していた。

理子さんの、お兄さんは大人になって 結婚して離婚して その後自宅でひっそりと亡くなることになる。

その知らせを受け、亡骸を引き取ることと、身辺整理に行く話を綴った本。

「兄の終い」という本に続く。

結婚も仕事もうまくいかず。

ずっと怒られ続けて、自分を否定され続けてきたお兄さん。

でも、理子さんがこうやって小説にしてくれたおかげで

たくさんの人の心に お兄さんは残った。

わたしの心にも。

できたら 生きてるうちに 救われてほしかったと思わずにはいられない。

同年代の理子さんの話を読んでいると、自分の家族のことを思い出さずには

いられない。

わたしは、家族の中でどんな役割を引き受けてきたのだろう。

どんなに生きにくさを抱えていても、人は懸命にその時代を生きてきた。

そう感じさせられる本だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?