カトリーヌが持ち込んだカトラリーはどこへ消えたー「結婚商売」にまつわる雑学⑦

お箸の国には理解不能の「肉手づかみ」文化

「カトリーヌ・ド・メディシスがアンリ2世に輿入れしたことがきっかけでイタリアからフランスにカトラリーや美食がもたらされた」

おそらくは大学で聞いたこの説、そこそこ有名ですので、歴史を扱うクイズ番組等で聞いたことがあるという方も多少なりいらっしゃると思います。

なにせカトリーヌ、有名人です。

前回の「馬上槍試合で死んだ王様アンリ2世」の妃であり、あまりに長く愛人(ディアーヌ・ド・ポワティエ)の後塵を拝した悲劇の妻。レオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに招聘した文化人であり、イタリアの洗練された食文化をフランスに持ち込んだとされる人です。

日本人はフランスを「洗練された、文化レベルの高い国」という印象を抱きがちですが、実はヨーロッパ有数の農業国であり工業国です。小麦、ワインは言うに及ばず、芋類、乳製品、豚肉の生産量も多いです。また、ヨーロッパで原子力発電を長年にわたり積極的に利用していた国でもあります。放射能を発見したのはフランスの学者アンリ・ベクレルで、ラジウムを発見したマリー・キュリーもフランス人です。国内や旧植民地でウランが採掘できることもその背中を押しました。

さらに、かつて「世界最速の旅客機」と呼ばれたコンコルド、「日本の新幹線より速い列車」TGVも有名ですし、自動車メーカー・ルノーの世界シェアは第8位。これはメルセデス・ベンツや本田技研、長らく出資関係にあった日産より上位になります。

とはいえ、世界三大美食のひとつとされるフランス料理。ブルボン王朝時代の華やかなサロン文化。ロワールの古城。パリコレに代表される一流ファッション。

それらの印象から現代の我々が持つ憧憬は決して間違ってはいないでしょう。

ただし、文化レベル最上位…とは言えなかったのが中世のフランスです。

イタリアが文化の最先端だった中世

これまで記してきた通り、人類の文化は宗教とともに育まれた歴史があります。ヨーロッパにおける宗教の中心地はもちろんヴァチカンで、絵画も音楽もカトリックとともにイタリアで発展しました。

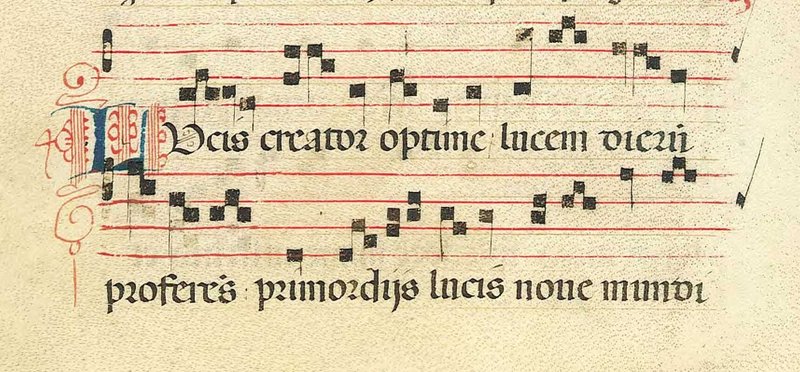

ヴァイオリンも、ピアノの前身であるチェンバロも、イタリアで生まれた楽器です。また、現在の五線譜の原型となったネウマ譜は、旧ローマ帝国が分離してできた東ローマ帝国領内で発展したと考えられています。フォークとナイフを個人で使用する文化も、東ローマ帝国やイスラームから入ったとされています。当然、食も同じくというわけです。

余談ですが、東ローマ帝国がオスマン帝国により崩壊し、英仏百年戦争が終結した1453年に、東ローマ帝国領内にいた知識階級がメディチ家の治めるフィレンツェに大挙亡命して本格化したのが「ルネサンス」です。

なぜフォークとナイフは普及しなかったか

マンガ版「結婚商売」では、ビアンカとザカリーがブランシュフォール家と会食するシーンや、馬上槍試合の祝勝会に出席するシーンがあります。そこでは当然のようにコース料理がひとりずつに供され、フォークとナイフを使って食事をしている様子が描かれていますが、実際にはこのような食事風景ではありません。

真実の姿はコチラ。

15世紀のフランドル(現在のフランスの一部を含む地方)の画家リーフェン・ファン・ラテムが描いた宴会風景です。かなり実態に近いのではないでしょうか。

まず、給仕する人が動きやすいようにテーブルの片側に着席しています。

あと、奇妙にも思えるゴテゴテと飾った鳥、これ調理済です。きもい。14世紀ヴァロワ朝に仕えた料理人ギョーム・ティレル、通称タイユヴァン(あの有名フレンチの屋号の謂れですね)も、自著で「宴席のクライマックスで出てくる白鳥や孔雀は、くちばしと足を金銀に塗り、元通り皮と羽毛を被せて足をつけ、大皿の上に立て、まるで生きているかのように仕立てる」としています。きもい。

そしてテーブルの上をよく見ると、どこにもフォークとナイフがありません。

我々お箸の国の人からしたら「どうやって食べるんだよ…」としか言えません。

しかし当時のフランスはこれ=手掴みが当たり前でした。

というのも、以前「騎士の教育」で書きましたが、ナイフは館の主人や、サーヴを担当する騎士見習い(貴族の子息)しか持つことができなかった。フォークも、鍋から肉を出すときに刺す調理道具だったからです。

手掴みなので、水盆とクロスが必須アイテムです。今でもフレンチの宴席でフィンガーボウルが置かれますが(筆者の愚妹は子供の頃にこれを飲み水だと思って口をつけたことがあります)、由来はこの時代の食事マナーにあったわけです。

なお皿も足りないので、固めに焼いたパンを厚切りにして皿代わりにし、惣菜が終わったらパンをちぎって食べる、または下僕に下賜するといった感じだったそうです。合理的っちゃ合理的ですけど、なんか嫌。

一方、イタリアは主食でパスタを食べることから、早くからフォークとナイフを個人で使うことが定着していました。

そんな国から1533年、つまり「結婚商売」の時代から80年ほど後にアルプスを越えてカトラリー、陶器、華やかな菓子をフランスに持ってきたのが、まだ14歳のうら若き花嫁カトリーヌだったのです。

指揮者の尾崎晋也先生(奥様が料理研究家)のコラムがとてもわかりやすいです⏬

フランス人はどこまでも合理的!また廃れるカトラリー

カトリーヌの輿入れでフランス上流階級の食事マナーは一時的にマシになりました(…のはず)。

ところがです。

カトリーヌの息子たちの統治(フランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世)、そしてヴァロワ朝が終わり、アンリ2世の父フランソワ1世の姉の血統に移ってブルボン朝が始まる頃まではカトラリーを使ったようですが、そのうちまた「カトラリーなど贅沢品だ!手で食べれば十分だ」と手掴みスタイルに戻ってしまったとか。どこまで合理的なんだ…。

とはいえ17世紀になると、さすがに疑問を持つ人が出てきます。

ルイ13世時代の宰相リシュリュー枢機卿です。

このおじさんのおかげで今がある

リシュリューは自らの館の宴席で客のマナーがあまりにも悪い(ナイフの先を歯間ブラシがわりにした)ことに業を煮やし、食事用ナイフの先を丸めさせたのだそうです。

そして次世代の太陽王ルイ14世の御世に決定打が出ました。

リシュリューが断行した「ナイフの刃先を丸める」は暗殺防止になると考えたのです。

時流もあって、彼はテーブルマナー勅令を発布しました。

曰く、

「今後は手で食べてはならぬ。各自自分の皿、ナイフ、フォーク、スプーンを使う。今後はもう、たんを吐いてはならぬ。今後はもう、へをこいてはならぬ」

マジか…。

ちなみにこの勅令を出したルイ14世も、結局は長年の習慣を変えられず、普段は手掴みスタイルを貫いたそうです。なんじゃそりゃ。

今回は「結婚商売」の祝勝会が近いこともあり、特にオチもなく、フランスにおけるカトラリーの意外な歴史をご紹介しました。ていうか改めてなんなんだフランス人って。さすが「トータルパッケージ!音?デザイン?速けりゃいいんだよ!」のルノー車を生んだ国だな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?