「光る君へ」登場人物の人間関係を予習!

こんにちは、ばーちゃる古典オタクのよろづ萩葉です。

YouTubeにて古典の解説をする万葉ちゃんねるを運営している、古典オタクVTuberです。

ここでは、平安時代の女流作家・清少納言と紫式部が活躍した、一条天皇の時代の人間関係をお話しします。

一条天皇と摂関政治

一条天皇は、西暦986年から1011年までの天皇です。

この時代は摂関政治の絶頂期。

幼い天皇に代わって政治を行うことを「摂政」、

大人になった天皇を補佐することを「関白」といい、900年代には藤原氏がこの役職を独占していました。

この体制を摂関政治といいます。

娘を天皇に嫁がせ、その娘と天皇との間に生まれた子どもが次の天皇になると、天皇の祖父として権力を振るうのです。

一条天皇の両親は、円融天皇と藤原詮子(せんし/あきこ)。

詮子は藤原兼家の娘です。

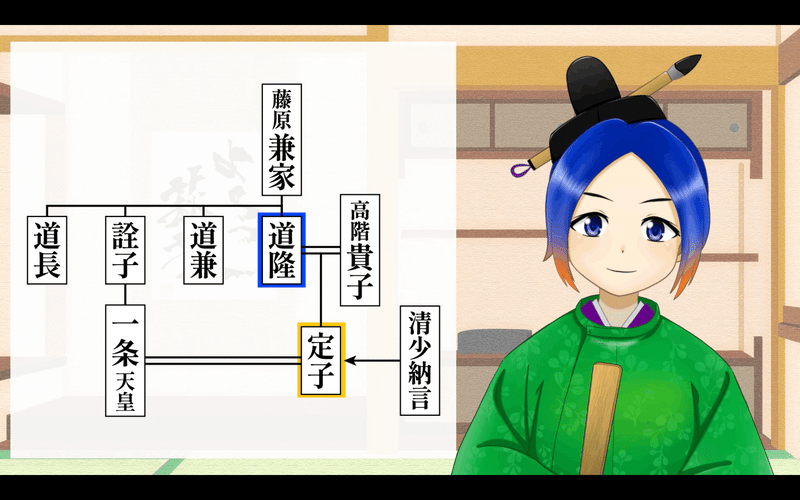

ここで家系図を見てみましょう。

数字は、天皇の即位の順番です。

円融天皇が退位したあと、花山天皇が即位します。

ですが花山天皇は兼家によって退位させられ、兼家の孫である一条天皇が即位します。

このとき、一条天皇はたったの6歳。

参考)花山院の出家

その後、兼家の長男・道隆が跡を継ぎます。

この道隆の娘が、清少納言が仕えた中宮定子なのです。

中宮定子の家族「中の関白家」

道隆の妻であり定子の母、高階貴子(きし/たかこ)。

高内侍(こうのないし)、または儀同三司母(ぎどうさんしのはは)という名前で知られています。

百人一首にあるこちらの和歌の作者です。

忘れじの行末までは難ければ 今日をかぎりの命ともがな

高内侍の実家・高階家は学者の家で、彼女自身も漢詩文の教養がありました。

この時代は女性が漢詩文を学ぶのは珍しいことでした。

高内侍は父の勧めで宮仕えをし、才能を認められ円融天皇付きの女官となります。

そこで道隆と出会い、結婚。

正室として3人の息子と4人の娘を産み育てます。

高内侍は子どもたちにも漢詩文の勉強をさせました。

その長女が、一条天皇に嫁いだ定子です。

枕草子に描かれている定子の利発さは、母親譲りなのです。

道隆の一家を「中の関白家」と呼びます。

入内した時、一条天皇は11歳、定子は14歳。

そして、その定子に仕えたのが、定子より10歳前後年上の清少納言。

一条天皇と定子はとても仲が良く、定子の兄・伊周とも親しく、中の関白家には幸せな時間が流れていました。

ですがこの幸せも、長くは続きませんでした。

「中の関白家」の没落

道隆が43歳という若さで他界。

嫡男の伊周が跡を継ぐはずでしたが、伊周はまだ19歳。

そこで道隆の弟・道兼が跡を継ぐことになりますが、彼もすぐ流行り病で他界。

そのさらに弟である道長と、伊周の、叔父と甥による政権争いが勃発します。

結局、跡継ぎは道長に決定。

定子たち、中の関白家は窮地に立たされます。

荒れてしまった伊周・隆家兄弟の一行が、前の天皇である花山院に向かって矢を放つという事件を起こします。

このことを受けて伊周は大宰府へ、隆家は出雲へ左遷。

この事件を長徳の変といいます。

定子はこの事件の中で精神的に追い込まれてしまい、勢いで自分の髪を切り出家してしまうのです。

ですがお腹の中には、一条天皇との子どもがいました。

この時生まれたのは娘・脩子内親王。

一条天皇は愛する定子のことを絶対に手放したくなくて、出家してもすぐ還俗したことにして定子を中宮として呼び戻します。

この頃、清少納言によって枕草子が書き始められました。

2人目の中宮・彰子の入内

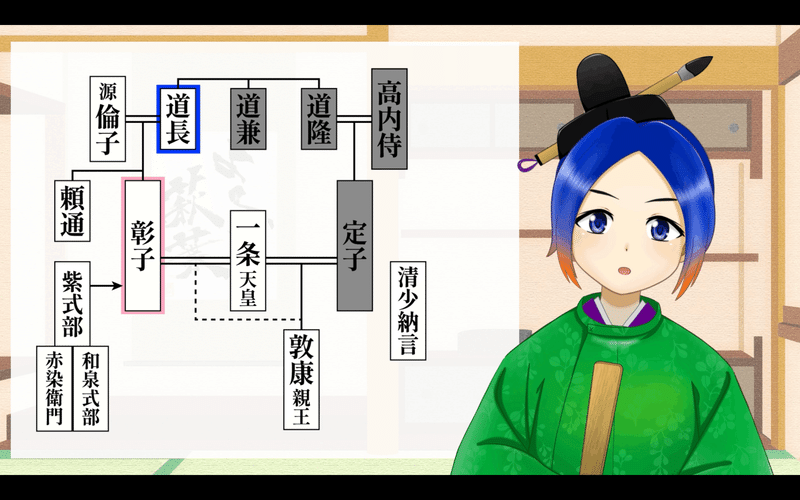

長徳の変のあと、道長の娘・彰子が一条天皇に嫁ぎます。

彰子の母は道長の正室・源倫子。

実質、中宮が2人いるという状況が生まれてしまうのです。

このとき、彰子は12歳。一条天皇は20歳。

定子はその後、一条天皇の跡継ぎ候補となる息子・敦康(あつやす)親王と、

もう1人、媄子内親王を産みますが、出産の際に亡くなってしまいます。

享年24歳でした。

一条天皇と子どもたちのことを思って詠んだとされる、辞世の句が残されています。

夜もすがら契りしことを忘れずは恋ひむ涙の色ぞゆかしき

知る人もなき別れ路に今はとて心ぼそくもいそぎ立つかな

煙とも雲ともならぬ身なりとも草葉の露をそれとながめよ

清少納言は定子の死後、宮仕えを辞めたと言われています。

定子の忘れ形見である、敦康親王。

彰子が彼の母親代わりとなります。

中宮彰子のサロン

彰子の父・道長は、清少納言が枕草子の中で褒め称えていた定子のサロンに負けないくらい、彰子のサロンを盛り上げたいと考えます。

そこで、和泉式部、赤染衛門というような優秀な女性たちが集められました。

その中の1人が、紫式部。

趣味で書いていた源氏物語の評判が宮中まで伝わり、その才能を見込んでの抜擢だったようです。

紫式部は彰子の家庭教師となり、2人の間には強い絆が生まれました。

この時期のことは紫式部日記に詳しく記されています。

源氏物語は紫式部が彰子に仕え始めてからも書き続けられました。

一条天皇と彰子という読者、そして道長というパトロンがいたからこそ、あれだけの長編小説が生まれたんです。

この時、道長は栄華を極めていました。

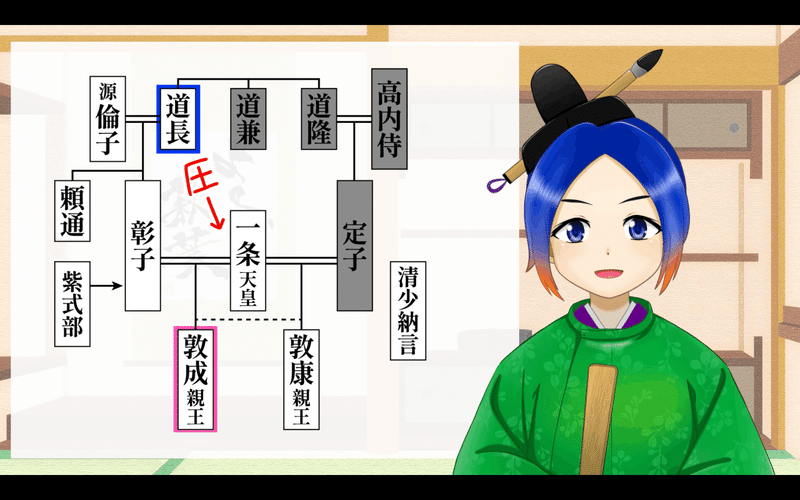

一条天皇も、彰子も、定子の息子である敦康親王を後継者にしたいと考えますが、道長の圧力により、彰子と一条天皇の息子である敦成(あつひら)親王が後継者となります。

彼はのちの後一条天皇です。

さらに後一条天皇の弟である後朱雀天皇も彰子の息子で、彰子は2人の天皇の母(=国母)となるのです。

一条天皇のことも敦康親王のことも蔑ろにし、さらに彰子に何も相談しない父・道長のことを、彰子は怒っていたようです。

入内したばかりの頃はまだ、か弱い少女でしたが、この頃になると強い女性に成長していたようです。

そして彰子は夫である一条天皇のことを慕っていたようです。

ですが一条天皇は、いまだに定子のことを忘れられずにいる。

さらに、一条天皇は31歳という若さで亡くなってしまいます。

彰子の悲しみは相当なものだったでしょう。

道長が出家したあと、嫡男・頼通が跡を継ぎました。

姉である彰子が、弟である頼通を支えたといいます。

その後、彰子は86歳まで生き切りました。

現代の人が抱くイメージ

この時代のことは枕草子や源氏物語の影響で有名ではあります。

ですが、一条天皇と定子の周りは明るく華やかだったイメージが強いのではないでしょうか。

これは清少納言が枕草子の中に「明るく華やかな定子の姿」しか書き残していないからです。

それに対して、道長の私欲のために入内させられた印象の強い彰子には、弱いイメージを持つ方も多いと思います。

紫式部日記には若い頃の姿しか書かれていないのも理由の一つかもしれません。

こうして話していると、まるで物語の中の世界のように感じられますが、

彼女たちは物語の住人ではなく、ほんの1000年前に実際にこの日本で生きていた人たちなんです。

古典を読む時は、そういったことも考えながら読んでみるとさらに楽しめるかもしれませんね。

〈動画による解説〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?