ゆとりのゲーム感想「ゼルダの伝説」

【はじめに】

最近、レトロゲームに疲れていて少し休んでいた。レトロゲームってさ面白いんだけど疲れるんよ。だからインディーズゲームみたいな小粒で面白いゲームをやって充電してたんだよね。もう大丈夫かな。また始めてみる。

さて、どこから話そうかな。

「ゼルダの伝説」シリーズとは長い付き合いになる。それこそ私がレトロゲーマーになる決意をする前からプレイしていた。初めは友達のT君の家に遊びに行った時。「めちゃくちゃ面白いゲームあんだよ。」といって出したのがニンテンドー64と「ゼルダの伝説 時のオカリナ」

「ゼルダの伝説 時のオカリナ」

ゼルダ?

「主人公はリンクって言うんだよ。」

リンク?あぁ、スマブラのアイツか。コイツだったのか。スーファミ世代、64世代には信じられないと思うが私達の世代であるスマブラの「大乱闘スマッシュブラザーズX」は本当に知らないキャラばかりだった。リンク?サムス?ネス?どこのどいつだよ。もっとメジャーなキャラ出せば良いのに、と思っていた。それほど私達Wii世代は恵まれなかったんだなぁ。はぁ・・・

早速、T君の64で遊んでみることにした。T君がコントローラーを出した時だった。

何じゃこら。ゲームキューブのコントローラーにデカイ突起がついてた。持ってみるとすごく持ちづらくて驚いた。異様に固い十字キーにすぐ壊れそうなスティック、カメラワークを調整するためだけに使われるであろう黄色いボタン。こんなのでゲームするのか。

肝心の時オカはというと、まず何をすればいいのか分からなかった。最初に剣と盾を探すのだが、どこにもない。すると、T君が建物の上にある小さな穴を通って行くんだよ、と教えてくれた。分かるかよ、んなもん。開始10分でイライラがMAXだった私は最初のダンジョンにも行かずに投げた。おそらく小学生の少ないレトロゲーム体験だと思うが、よくもまあここからレトロゲームにハマったものだ。

「ゼルダの伝説」シリーズはそんなイヤな思い出がいっぱいある。時オカで64が嫌いになり、神トラは長いダンジョンを何度も歩かされるのが本当に苦痛だった。風タクはゲームを進めていくことがこんなに嫌になるのか、と初めて絶望した。リンクの冒険では、あまりの難しさと理不尽さでレトロゲームを本気でやめようと考えたぐらいだった。ファミコンからゲームキューブぐらいまでのゼルダは大体やったがほぼそんな感じの感想ばかり。

ただ、去年やった「ゼルダの伝説 夢をみる島」で少し評価が変わったんだ。神トラと違い、初心者でもまだついていける難易度。完全に放りっぱなしではなく、電話でヒントを教えてくれるおじさんのお陰で詰まっても何とか進められた。謎解きもそこまで難しくなかった。そして、エンディングを見た時の達成感がすごかったんだ。面白かったな。これで少しはゼルダに慣れたと思う。ゼルダとの付き合い方を考え直さなきゃなぁ。

「ゼルダの伝説 夢をみる島」

それからというもの、ゼルダのようなゲームをプレイして慣らしながら次にやるゼルダを慎重に選んでいた。もうこれ以上傷付きたくないし、何とかして歩み寄りたいという気持ちはあるんだよ。だから、次にやるゼルダは本気で取り組もうと考えていた。

そして、選んだ。ファミコンの「ゼルダの伝説」。そう、初代だ。ディスクシステムの作品ではあるが、カセットロムにも移植される程人気な作品。ファミコン好きなら皆やってるぞ。レトロゲーマーを自称してるんだからこれぐらい乗り越えろよ。ファミコンへの愛を見せてやる。ブツブツ・・・

【ゲーム概要】

概要に入る前に記事を紹介する。これはファミコンミニが発売された時に本作のプロデューサーである宮本茂氏らにインタビューをしたものである。本作をプレイした後や本シリーズのファンの方には非常に楽しめる記事だと思うので、是非読んで欲しい。

ファミコンはコンペかぁ。今よりも制約が厳しかった分、あらゆる所で苦労しなければならなかったんだな。面白くないゲームも多いけど、こんなハードで面白いゲームを作れていたのは本当にすごいと思う。やっぱり面白さにハードは関係ないよ。

「ゼルダの伝説」

今回はロムカセットに移植されたのをプレイ

「ゼルダの伝説」は任天堂から1986年に発売された。2023年現在でも続いている人気のシリーズの第1作目である。プロデューサーはマリオでお馴染みの宮本茂氏。まだこの時は青沼さんじゃなかったのね。インタビューでもマリオより先に開発を進めていたと答えていたので、アクションよりアドベンチャーを作りたかったんだな、というのが分かる。ハードはファミリーコンピュータディスクシステム。ローンチタイトルであり、「スーパーマリオブラザーズ2」、「バレーボール」に続き3番目に売れたソフトだ。

ディスクシステムか。これからはディスクシステムのみで発売します、とか宣言したはいいものの、何かコピーしまくりだったらしいし、壊れやすいしで上手くいかなかったみたいだ。一番宣伝していた大容量もすぐにロムに抜かされてた。ディスクの書き換えも500円で出来たらしいし。こんなんじゃ利益は出ないよな。夢だけ与えて消えていった哀愁漂うマシンだ。悲しい。

さて、初代「ゼルダの伝説」。ジャンルはアクションアドベンチャー。2Dでトップビューの画面となっている。プレイヤーはリンクを操作して、各地に散らばっているトライフォースの欠片を集め、悪の親玉ガノンドロフを倒し、ゼルダ姫を助けることが出来たらゲームクリアだ。同ジャンルのパソコンゲームである「ハイドライド」や「ザナドゥ」の影響を少なからず受けていると思う。

本作の最大の特徴は何と言っても広大なフィールドだろう。全128画面構成。画面の端に移動した際に進む方向に自動で画面切り替えスクロールをしながら移動していく"画面切り替えスクロール"を採用している。「ハイドライド」で初めて搭載されたスクロール方式だが、あまりにもゼルダが有名になりすぎて"ゼルダスクロール"と呼ばれてるらしい。大してすごいものでもないけどね。そんなフィールドを自由に進めることができる。フィールドの各地にはレベル1からレベル9までの9つのダンジョンがあるのだが、どのダンジョンから始めても良い。よく言えば自由度が高い、悪く言うならば放りっぱなしである。画面の左上にはマップが表示されており、自分がどこにいるのかが分かる。

アクションは上下左右移動とAボタンによる剣攻撃とBボタンによるアイテムの使用のみ。少なっ!と思われるかもしれないが、アイテムの数が多いのでやれることは多い。シリーズではお馴染みのバクダンや弓、ブーメランは揃っている。「ハイドライドスペシャル」なんかは体当たりと魔法しか無かったからな。これでも多い方である。しかも、HPが満タンの時に剣攻撃をすると、ソードビームが出るという特殊能力もある。この手のアクションゲームだとどうしても剣で戦いがちで近距離戦を強いられるのだが、それを若干緩和した上手い調整である。左手には盾を持っていてこれは弾や槍が来た時には自動で発動して防いでくれる。といってもあらゆる方向の攻撃を防いでくれる訳ではなく、正面の攻撃のみを防ぐものである。

ゲームが始まると、いきなりフィールドに投げ出される。ボタンを押しても反応しないって?そりゃそうだろう。剣も何も持っていないのだから。こんな感じでほぼ全てを手探りで見つけ出す必要がある。

フィールドにはモンスターが配置されている。元から配置されているパターンと画面端からニョキっと出てくるパターンがある。端から出てくるパターンは隣のフィールドに行こうとして不意に敵にぶつかってダメージ、みたいなのが頻発してウザい。モンスターはオクタロックやモリブリン等、シリーズお馴染みな奴ら。というか、初代にいる敵は殆ど現在でも続投である。何回お前らの顔を見ればいいんだ。モンスターを倒すとルピーやHPを回復するハートを落としてくれる。

フィールドを探索していくと、あちこちに洞窟があると思う。そこに入ると商人やヒントをくれるお爺さんとかがいて冒険の助けになる。ただ、モンスターに見つからない為(?)なのか、岩の下にある階段の下の所にいたり、滝の中にいたりする。そう、アドベンチャーの要素が含まれているんだな。とりあえず、不自然な岩は押してみろ。明らかに配置がおかしい木はロウソクで燃やしてやれ。「そんなの分かるわけないじゃん!」はゼルダには通じない。脳ミソを「ゼルダ脳」に切り替えるんだ。詰まったらとにかく色々やってみよう。はぁ・・・しんどい。

そして、フィールドのどこかにあるダンジョンを見つけたらダンジョン攻略のスタートである。ダンジョンの中にはフィールドにはいない専用の敵がいて中々手強い。カギがかかった部屋というのも出てきて、カギが必要になってくる。カギは敵がもっているので、戦闘は避けられない。ダンジョンの奥地にはボスがいてトライフォースの欠片を守っている。ボスは通常の剣攻撃では倒せない敵が多いので、色々試してみよう。分からない人はダンジョンにいるヒントおじさんを探してボスの倒し方を教えてもらおう。さらに、ダンジョンには隠し部屋があり、そこにはアイテムが隠されている。攻略に必須な弓やイカダはそこで手に入る。忘れないように。

こんな感じだろうか。あまり長く概要を説明する必要は無いな。なぜなら、公式がこの「ゼルダの伝説」を紹介しているサイトがあるから。そこに書いてあるのを見たら大体はわかると思う。当時の説明書も公式がPCやスマホで見れるようにしてくれてる。ここまで愛されてるゲーム無いよ。他のゲーム達は羨ましがるだろうな。ちなみにディスクシステムで同じく任天堂から発売されたもはや親戚といってもいい「メトロイド」には公式サイトは用意されてない。(´・ω・)カワイソス

【感想】

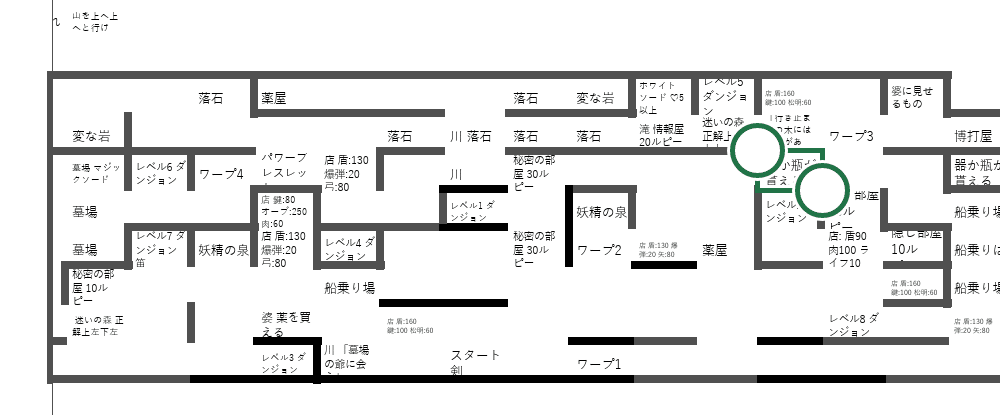

実はこのゲーム、初見では無い。何度か思い出したかのようにプレイしてその度に投げていた。だってさ、はちゃめちゃに難しくて不親切なんだぜ?マップがある、と説明したけど、まるっきり当てにならないから自分でマップを書く必要があるし。ヒントがあると言ってもどいつもこいつも婉曲的なのばかりですぐに詰まる。・・・はい、言い訳ですね。つまりはプレイはしたいんだけど、そこまでの下準備が面倒だった訳だ。でも、今回は本気だ。自力でクリアしてみせる。

と、意気込んでしまったので、まずはマップを書くツールを用意する。色々探してみたが、良さげなのが見つからなかったので結局はExcelで書くことに。はぁ、令和の時代にマッピングか。しかも、こんなことするの初めてだ。「ハイドライドスペシャル」の時も結局攻略見ちゃったしな。・・・まぁ、やってみよう。近々、ウィザードリィを攻略しようと思ってるからその前座だ。早速、スマホのExcelでポチポチと打ち込む。

すると、これが案外面白い。確かに面倒なのだが、少しづつ大陸の全貌が分かっていくのを見て自力で書いたマップが何か崇高なものに見えてきた。意外にいいかもね。このパッチワークを作るようなチクチク感がたまらんよ。あぁ、チクチク感・・・

いざやってみて分かったのだが、操作がすごくやりづらい。ファミコン中期の作品なので、斜め移動なんかはもちろん無いから敵の攻撃を避けるのにも一苦労だ。今回はレトロフリークを使ってプレイしたのだが、ファミコンの固いボタンでは相当ストレスだっただろうな。レトロフリークも良いコントローラーとは言えないが、もう慣れてきたな。

内容はちゃんとゼルダだ。これは、シリーズ経験者にしか伝わらないと思うが、ちゃんとゼルダしてる。フィールドを探索し、敵を倒しながらルピーを集め、謎を解いてダンジョンに入る。ダンジョンを慎重に進み、新たなアイテムでできるアクションを増やし、ボスを攻略する。現在のシリーズと同じ流れだ。初代でシリーズの面白さの核が定まっていたんだな。これはすごいと思う。ただ、やはりというか不親切さが目立つ。まず、剣攻撃。リーチが短すぎである。敵は基本動いている状態が多いので近づいて攻撃しようとしたら衝突して被ダメ。密着してのガチャプレイも剣の範囲も狭いため思ったより倒せない。回転斬りも無いので囲まれると厳しい。ファミコンとはいえしょうがないがイライラした。

はぁ、のっけからファミコンの洗礼を受けたわけだが、とりあえずレベル1のダンジョンを目指す。・・・が、どこにもない。近くにあると思いきや無い。気づいたらレベル3のダンジョンに着いてしまった。

「どこだよォォォ!!」

とまずは1叫び。クリアする頃にはもう50回ぐらい叫ぶんだろうなぁ。しょうがないので、説明書を見ることにした。今回は攻略本や攻略サイトには頼らないことにしているが、説明書だけは唯一OKという縛りにしている。まぁ、ファミコンのゲームは容量の関係でチュートリアルなんか入れることができないからな。当時の説明書はゲームの補完的な役割を担っていたと思う。

PCやスマホで見れる

・・・おぉ、すごい。説明書にはこのゲームのストーリーやらキャラの紹介やら起動方法の説明まで事細かく載っていた。最後の方には、なんとレベル1とレベル2のダンジョンの行き方が書いてあった。クリアした身から言うと、このゲームを攻略するには説明書は必須である。ふぅ、任天堂のご厚意に預かったお陰で何とか先に進めそうだ。ありがとう、任天堂。よし、ガンガン行くでぇ〜

・・・と進めていくうちにまた不満点。フィールドを進んでいくとやはり、ライフが無くなってゲームオーバーになるのだが、その度にスタート地点である所に戻されるのである。これが非常に面倒だった。スタート地点がマップの南にある方なので、北を探索している時に死んだらたまったもんじゃない。これはどうにかならんかったのか。もう1つ言うと、ゲームオーバーから復活した時には、必ずライフが3の状態から始まるのだ。このゲームは進むとライフの上限値が上がっていくのだが、どんなに上げても死んで復活したらライフは3である。仕方ないので、死んだら近くの妖精の泉に寄る、を繰り返したのだがこれが非常に面倒だった。別にライフ満タンで復活してもゲームバランスは崩壊せんよ。これに関しては本当によく分からなかった。

そして、レベル3、レベル4と順調に進み、レベル9のダンジョンを突破して無事に自力でクリアすることができた。クリア時間は17時間。頭を抱えた場面が何度もあったが、ようやく達成した。いや〜マジで嬉しい。だって、初代ゼルダを自力でクリアなんて初めてプレイした中学生の私からしたら夢のまた夢だった。面倒で中々腰が上がらなかったが、始めて良かった。本当はクリアまでの道筋を事細かく書いていたのだが、長くなりすぎたので割愛。クリア後に自分が死んだ回数が見れるのだが、93回だった。シリーズによってはノーデスクリアで真のエンディングが見れたりするが、まだまだ無理そうだ。あと、終わったあとに攻略サイトを見たらまだまだ取りきれていないアイテムがあってビックリ。マジカルキーなんてどこにあったんだよ・・・

クリアして思ったのが、やはり難易度の高さや不親切さが目立った。シリーズの中でも難しいほうだろう。まず、フィールドやダンジョンの探索。ヒントがあるとはいえ、ほぼ抽象的で分かりにくいものばかりである。私はシリーズの経験者であるので、ある程度は推測から謎を解くことが出来たが、本作から初めてシリーズに触れる人はまずクリア出来ないだろう。特に凶悪だったのが、レベル7ダンジョンの門番。コイツがいる部屋に入ると「・・・・・・」と表示されて次の部屋に進むことが出来ない。攻撃したり爆弾を使っても動いてくれない。どうすればいいのか。正解は「店で売っているエサを与える」だ。はぁ・・・そんなの分かるかよ。しかも、その店というのもフィールドで謎を解かないと出現しないものになっているのでタチが悪い。攻略に必須なアイテムがここまで意地の悪い謎解きに守られていたんじゃたまったもんではない。

攻略に必須では無いにしても、クリアするのにはほぼ無くてはならないものも隠されていたりする。その一つがマジカルソード。これは、リンクが持つことができる一番強い剣なのだが、手に入れるには条件がある。一つは、これを持っている老人の場所を探すために謎解きをする必要があること。もう一つは、ライフの上限値が12以上であること。これはシリーズ熟練者でないとたどり着けないと思う。ライフの上限値を上げるにはボスを倒すかフィールドのどこかにある隠しアイテムを拾うかしかないのだが、前者だけでは12に届かない。従って、隠しアイテムを探す必要があるのだが、その場所が非常にわかりにくい。何だよ、岩を爆弾で破壊するって。なのに、本作の後半はマジカルソードを持っていることが前提となった難易度となっているので、持たないとまず攻略できないだろう。

次にアクション面。十字移動しかできないのは先述した通りだが、これが戦闘の時に厄介で、敵の攻撃が瞬時に避けられないのだ。加えて自分の攻撃の貧弱さ、一つのフロアに対しての敵の数が多い、これらが相まって何度も被弾するし、囲まれた時の打開方法がほぼない。ストレスが貯まってしまう。

ただ、これはシリーズの他の作品を比較しての評価である。今のゲームと比べてユーザビリティが悪い、なんて評価を下すのはナンセンスだってのは自覚している。ただどうしても言いたいのだよ。無論、ファミコンソフトの中では間違いなく傑作と言える。他のはさらに不親切だし、難しいというより理不尽だからな。推測であるが、同ジャンルのARPGの不満点や微妙だった点を解消し、子供でもクリア出来るようなゲームバランスを意識した作りに思える。ファミコン初期・中期の作品では攻略情報無しで自力でクリア出来るのは限られてくるので、達成感を得ることに関しては最適なゲームと言える。しかし、「ゼルダの伝説」シリーズの一つとして本作を見た場合、やはりというか微妙な立ち位置だろう。宮本茂氏は本作品はまだまだ不十分であり、神トラで完成された作品だと述べている。私も概ね同意で本作品をやらずとも神トラだけでも2Dゼルダの魅力は十二分に伝わると思う。自力ではクリアできるとは言ったが、ギリギリなので、わざわざ苦労してやる必要は無い。やるタイミングとしては2D・3Dのゼルダ作品をある程度プレイして耐性をつけた後にプレイすることを勧めたい。

ゼルダの伝説というとダンジョン内の謎解きやパズルのイメージがあるが、本作ではあまりない。謎解きの殆どはダンジョン外のフィールドで解いた。あったとしてもブロックを1マス分押すと仕掛けが解かれる、これぐらい。お馴染みのバクダンを使っての壁破壊もラストダンジョンぐらいで中盤ぐらいまではほぼ無い。基本的には部屋にいる敵を全員倒すだけで先に進める。その分、フィールドでの謎解きが半端なく多いのだが。

音楽は最高の出来と言える。今となってはゼルダフォロワーは山ほどあるが、音楽に関して本家を超える作品は見たことない。一瞬でゲームの世界に引き込まれるし、効果音一つにとってもこだわりが見える。数こそ少ないが、高水準で良質な曲ばかりだった。

ストーリーは特に印象には残らなかった。説明書でストーリーが分かるのだが、ゲーム中では殆ど語られない。肝心のゼルダ姫もエンディングに少し出てくるだけで、感動はしなかった。世界観や雰囲気は王道とはいえ、すごく良かった。暗すぎず明るすぎず、良いバランス。同じような舞台設定でもイマイチ入り込めないゲームはあるんだが、本作はすぐに入り込めるのとうっそうと茂る森やそびえたつダンジョンといった風景を見てすごくワクワクした。

こんな所だろうか。

【まとめ】

過去一長くなってしまった。色々愚痴を言っているが、とても楽しめた。「クッソー!」ではない。「クッソー♡」である。キモイか。それほど熱中してやりこめた作品だった。また一つゲームが好きになれた。まぁ、他の人に勧められるかと言われれば敷居が高すぎて微妙だと思うが。本作品を例えるならツンが9でデレが1のツンデレである。ツンが10の作品は多いが、ここまできれいな9:1はファミコンではほぼ無いと思う。それぐらい絶妙なバランスだった。今のゲームと比べるとただの不親切なゲームに感じるが、最近になってやっとこのゲームの凄さに気づいた気がする。本当にクリア出来て良かった。

次にやるゼルダはいつだろうか。近いうちに神トラと夢島をやり直そうと考えている。かつてプレイした時と感じ方がどう違うのかが楽しみだ。その前にウィザードリィをクリアしなきゃだな。はーゲーム大好き。

(ニンテンドースイッチオンラインに加入すれば無料で本作を楽しむことが出来る。気になった方は是非。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?