酒蔵見学➀ 磯蔵酒造(茨城・笠間市)

人生初めての酒蔵見学は磯蔵酒造さんに伺うことにしました。

ホームページがとても詳しく、また、この酒蔵の方針の内容からも、丁寧に説明をしてもらえるのでは?と思ったことが理由です。

実際、ものすごく丁寧に酒造りを、酒蔵を案内してもらえた。

しかも、杜氏さんに案内してもらえるとは!!

結局、約3時間近く見学させてもらった、ここでは備忘録としてどんなところを見学したかなどを含めさまざま書いていきたいと思います。

1、磯倉酒造とは

茨城県の笠間市稲田地区にある酒蔵、

JR水戸線の稲田駅からすぐのところにあります。

見学の際に頂いた資料から抜粋すると、

石が幾らでもある場所のため磯と名乗り、古くから米作りをしていたところ、その良質な水と米に着目した初代「磯 良右衛門」が江戸時代末期より酒造りを開始、やがて明治時代には「稲の里」から「稲里」を酒名に「磯酒造店」を開業、敷地内、数々の酒蔵、米蔵に因んで屋号「磯蔵」と呼ばれるようになった。

という歴史があるのだそう。

確かに、笠間市は上記の通り石がかなり有名で、特に「稲田石」とも呼ばれる御影石の有名な産地で石に関連した観光施設もあります。また、明治元年の酒蔵は、そこそこ全国にあるらしい、というのも、明治から酒の販売が免許制になったのだとか。なので、この酒蔵も創業としては明治元年だそう。

さて、どんな日本酒を造るのかというと、頂いた資料には、

「キレイさ」「飲みやすさ」がもてはやされる昨今、当蔵はこれからも米で造る醸造酒らしい「ライスィ」(フルーティーではなく)な酒を追求します。

と書かれてありました。

ここで述べられている「ライスィ」という言葉は、ホームページにも何回か書かれています。この蔵の酒造りのコンセプトということでしょう。この方針は、少なくとも25,6年前から、今の社長さんになってからずっと掲げられているものなのだそうです。

「旨い食中酒」を目指して作られたものが多いそうです。

ホームページに詳しいコンセプトなどが載っているので、詳しくはそちらをご覧ください。

2、見学体験記

さっそく、しめ縄をくぐって中に入ります!!

今でも、酒造りを始める日は大安、悪くても友引なのだそう。

最初は原材料の米と水の説明から、

次に各工程、蒸米について、洗米について、麹について、お酒を絞る工程の説明を受けた後、酒母や仕込み・麹菌・酵母菌などの説明、最後に火入れの説明と瓶詰めの機械もみせていただきました。

つまり、すべての工程の説明を、しかもその作業が行われている場所でしていただけました!!

入れない場所もあるものかと思っていたので、まさかすべての場所に入れるとは・・・

これが珍しいのか否かすらわからぬけど(初めての酒蔵見学なので)、とりあえずびっくりでした。

さて、ここではこんな説明を受けました、と、全部書いたら、お酒の造り方の説明になってしまう、、、ので、簡単におもしろいなと思ったところやシェアしたいところを書いていきたいと思います。

➀お米について

実際の玄米と削られた酒米を見比べたり、酒米についての説明をしていただきました。

特におもしろかったのが「酒米」の特徴についてのお話。普通の米と結局何が違うん?というのがなかなか知らなかったのでためになりました。

酒米の特徴は、米一粒一粒が大きいこと。心白という筋みたいのがあり、内側はすかすかの海綿状になっているとか。ちなみに、普通のお米とは違って、炊いて食べてもあまりおいしくないらしいです。

また、古い品種の方が稲の長さが長いそうで、写真でみると、90年前に新種登録された山田錦が一番長くなってます。品種改良するごとに短くしているそう、理由としては、やはり風などに倒されたりしにくくするためだそうです。

知らなかったのですが、実はこの酒米、普通の私たちが食べているコメの倍以上の値段するらしいです。

しかも、酒に使うときは、いいものだと35~40%削ります。(普段のごはんの精米は90%といわれているそう)

米のコストが高いというのがなかなか大変という話は、少し意外でした。

②水について

磯蔵酒造では「石透水」と命名していいます。

石切山脈の地下伏流水だそうで、水量もかなりありました。

かなり深い井戸だそう。

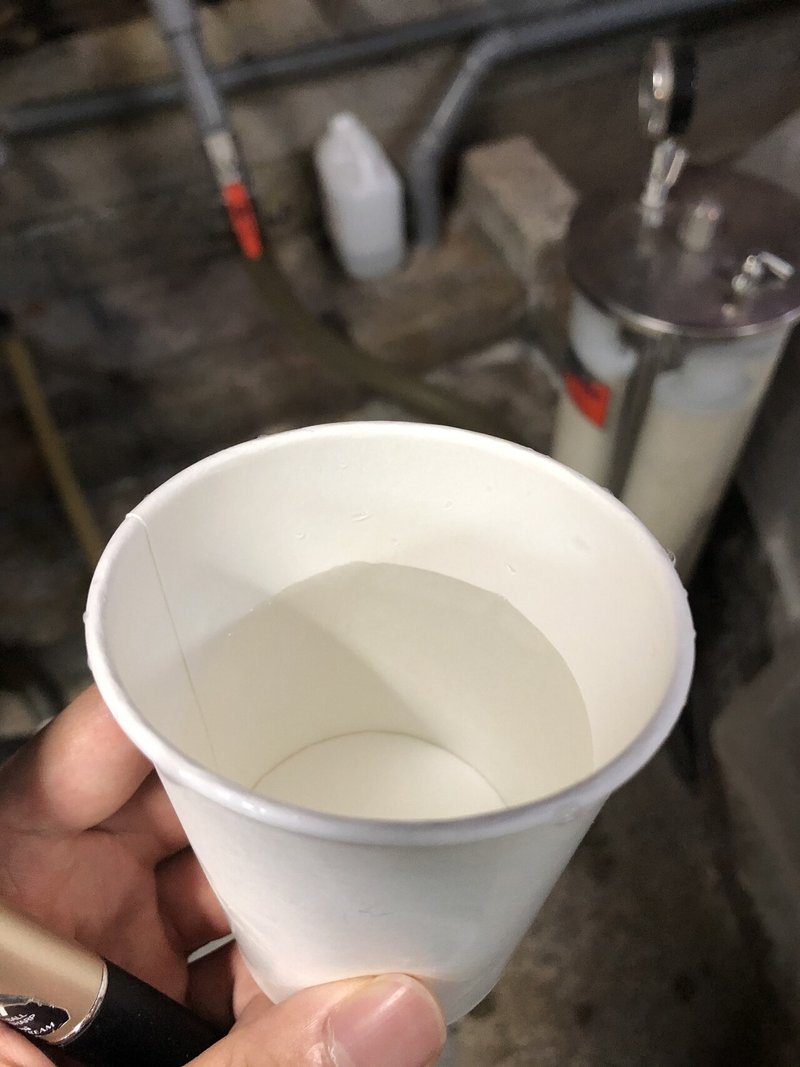

この井戸水を飲ませていただきました。

あたりまえなのかもですが、おいしい水です()

雑味がない水って感じでとにかくやわらかい印象でした。軟水だそう。もう1杯飲みたくなる飲みやすさでした。

水温は15度前後で一定なので、夏は冷たく冬には温かく感じるそうです。

ちなみに、硬水の方が発酵がすすみやすいらしく、日本酒は造りやすいそうです。そのため、昔は酒造りの失敗が多かったりもしたため、硬水の方が好まれていたらしいです。

③仕込み蔵について

中にはいると、少しひんやりしています。

空気も変わって、少し不思議な香りがしました。

稲田姫という地元の神様と、松尾大社のお札がかけてあります。

ひとつひとつのタンクはそれぞれ外側に水が流れるようになっていて、その水量などによって温度調節をしているそうです。

写真にはありませんが、左奥にもたくさんのタンクがあります。

④麹(こうじ)室

冬の作業時には入れない部屋です。テレビのニュースなどで見たことある方もいるのではないでしょうか?

作業時には室温は30~40℃にしているそう。左の机で蒸米に麹菌を振りかけるのですが、そのかけ方は人によって違い、味も変わってくるそうです。

調度いいタイミングで右の机に移し、手触り、温度、においなどをチェックしながら麹をつくっていきます。夜も麹菌は働くため、酒蔵に泊まり込みで作業をするのだとか。

麹を作るだけなら夜中に見回りなどしなくてもできるそうですが、「おいしいお酒を造る」となると、とたんに夜の見回りも必要など、大変な作業になるそうです。

⑤コロナの影響

コロナの影響はやはりあるそうで、、、

居酒屋などに出荷する種類のお酒が特に売れないとのこと。いつもよりも生産量も落としているそう。この写真のタンクも、いくつかは空になってしまっています。。。

3、感想

とにかく楽しかった!!!に尽きます

日本酒の造り方や種類は本では見ていたことあるのですが、これが実物か!と今までの断片的だった知識がすっとはいってくるような、体に入ってくる感覚がありました。

やはり、本ではわからない裏話を聞けるのも魅力ですし、蔵の中でも場所によって香りや空気がかなり違うのも面白かったです。

今回は車で行ったため試飲はできなかったものの、それども充分に楽しむことができました。

いろんな蔵の見学を続けていきたい、目標は週に1回!!!

今後は、それぞれの酒蔵独自の質問をもっていったりして、見学しながら聞いたりして、その酒蔵の特徴をお伝えできればなと思います。

そういえばですが、今回は車で来たので試飲できなかったので、迷った末に、これを買って帰ってきました。

案内してくれた杜氏さんはこれを普段よく飲むそうなので、飲むのが楽しみです。

(写真を記事に載せるの問題ないとおっしゃってくださったので、比較的多く掲載させていただきました。これで、一人でも多く酒蔵のイメージが湧いてもらえればうれしいです)