古典の作者を読む

忙しい先生のための作品紹介。第3弾は……

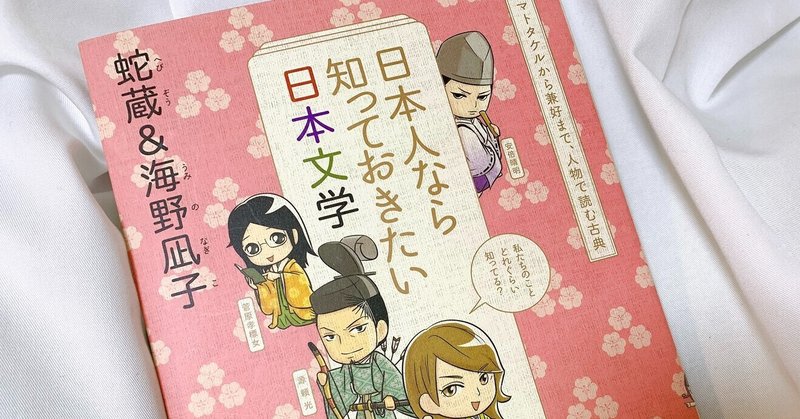

蛇蔵、海野凪子『日本人なら知っておきたい日本文学 ヤマトタケルから兼好まで、人物で読む古典』(2011年、幻冬舎)

対応する教材 文学史 /『古事記』『枕草子』『紫式部日記』『更級日記』『徒然草』

原作・史実の忠実度 ★★★★★

読みやすさ ★★★★★

図・絵の多さ ★★★★☆

レベル ★☆☆☆☆

ページ数 125ページ

内容紹介

古典文学で有名な9人について、人物像やエピソードを紹介した「コミック新書」。各章見開き5ページ程度のコミックと1ページのコラムで構成されており、それぞれの人物の特徴が簡潔にわかりやすく説明されています。

紹介されているのは、清少納言や紫式部といった平安文学の中心人物から、ヤマトタケルや安倍晴明といった逸話の多い人までさまざまです。それぞれのエピソードの出典も明記されているものも多く、コミックで興味を持って原文が気になったら簡単にアクセスできます。

巻末ふろく「古典こぼれ話」では、それほど有名ではないがくすっと笑えるようなお話が1話1ページでいくつか紹介されているので、そちらもおすすめです。一部、作者の解釈なども入ってはいるものの、それらは「~かもしれません」などといった書き方で原作の事実とは区別されており、入門書としては原作への忠実度も申し分ないでしょう。

おすすめポイント 「古典の作者を読む」

個人的には「紫式部と清少納言が、政治のしがらみから解放されていたら仲良くなれていたのか」という一幕がおすすめです。作者の解釈も加わっていて、古典世界そのものだけではなく、それをどう解釈するかの楽しみも垣間見ることができます。

「人物で読む古典」という副題がついている通り、作品ではなく人物について書かれているので、授業で扱う際には、その人物の作品を扱ったり、作中に登場したりした際に、「こんな人だったんだ」と紹介することができます。また、教科書で扱われているお話がそのままコミックになっているものもあり、例えば清少納言の章では、『枕草子』の「にくきもの」や「ありがたきもの」などが紹介されています。コミックではその一部のみが取り上げられているため、授業で用いる際には、このコミックを読んだ後に原文の章段全体を読んでみる、といった展開にしても面白いかもしれません。古典に興味がない人でも、まず第一歩として手に取るにふさわしい一冊なのではないでしょうか。

おまけ 紹介されている人物(教科書の単元名)

○清少納言

・にくきもの

・ありがたきもの

・見苦しきもの

・定子との「われをば思ふや」のやり取り

・夫則光とのわかめの逸話

○紫式部

・漢文を暗唱していた話

・教養を隠していた話

・清少納言批判(『紫式部日記』「和泉式部と清少納言」)

○藤原道長

・氏の長者争いの話

・「この世をば…」の和歌の話

○安倍晴明

・吉備真備を助けた話

・蘆屋道満との話

・貴族たちの評判の話

○源頼光

・頼光四天王の話

○菅原孝標女

・物語にあこがれていた話(『更級日記』「東路の道の果て」)

・源氏物語を手に入れたときの話(『更級日記』「源氏の五十四巻」)

・家族についての話

○鴨長明

・家に執着する話

○兼好

・矢が2本あると思ってはならない話(『徒然草』「ある人、弓射ることを習ふに」)

・知識をひけらかしてはならない話

・木登りは降りきる直前が危ない話

・「しろうるり」の話

・『和漢朗詠集』の話

・落馬の相の話

・狛犬の話(『徒然草』「丹波に出雲といふ所あり」)

○ヤマトタケル

・兄の話

・熊襲征伐の話

・草薙の剣の話(『古事記』「倭建東征」)

・山の神の話

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?