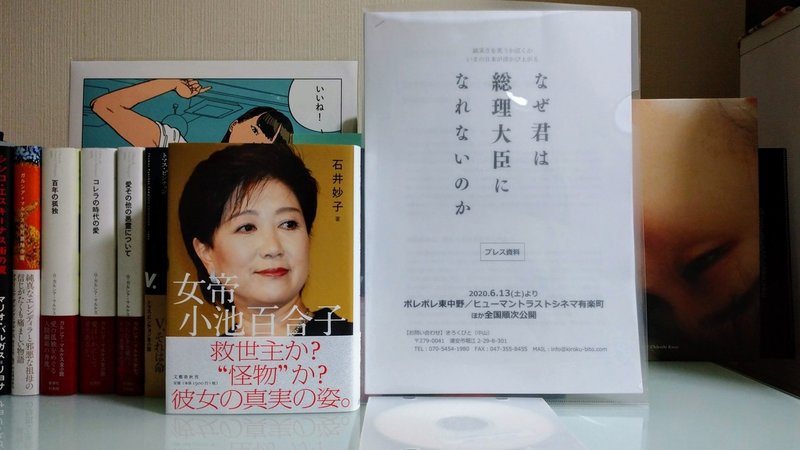

『なぜ君は総理大臣になれないのか』&『女帝 小池百合子』/『デッド・ドント・ダイ』

園子温監督の懐刀だった船木さんが現在所属している「ネツゲン」の大島新監督際新作『なぜ君は総理大臣になれないのか』のサンプルDVDを送っていただいた。試写状も前に送ってもらっていたがコロナによってそれも最初の一回だけしか実施されなかったので観れていなかった。

Twitterで小泉今日子さんがこの映画についてツイートされて、多くのRTやいいねもついていて興味を持った人も多いと思う。僕も試写状をもらっていた映画だと申し訳ないが、その時に改めて思い出したのだった。

そんなわけで『なぜ君は総理大臣になれないのか』を試写用DVDで鑑賞した。

政治家の小川淳也さんという対象がすごく今の政治を逆説的に照射しているのが印象的だった。大島監督も作中に話を聞くために出られていて、なおかつナレーションもされていたので、全体的におちついた雰囲気とトーンになっていた。

↑こちらは実は映画よりも長い尺の動画ではあるが、映画を観ると細かい部分でのこともわかるところもあるが、観ていなくても小川さんという政治家がなにを考えているのか、大事にしているのかがわかる。きちんと自分の言葉で話しているのは好感が持てる。同時に政治家というのは魍魎跋扈の世界で権力や欲望がさほどない小川さんのような人には辛い世界でもあるのだろうなと感じた。その理由としてはこのDVDを送ってもらった際に発売され話題になっていた『女帝 小池百合子』を読み始めたことが大きい。

実は元東京都知事の小池百合子の行動や思惑によって、小川さんも思いっきり政治家人生を左右されている。映画でもそれは大きな問題として出てくる。『女帝 小池百合子』は冒頭から小池の祖父母の系譜も辿り、芦屋という場所から彼女とそっくりだという父の話などが克明に描かれており、彼女のパーソナリティがどう形成されたのか、影響を受けたものなのかがわかる。自分が目立つ場所へ向かっていく権力や欲望にひたすら貪欲な彼女は魍魎跋扈する世界にはお似合いな人であろう。そうすると小川さんとより真逆な存在だとも思えた。このドキュメンタリー映画とノンフィクションの書籍は対にあるようにも思えるし、現在の混沌とした日本の政治を考える上ではかなりわかりやすく、同時に政治というものと国民(大衆)がいかに乖離してしまっているのかがわかる。

正しいことをしようとしてもできないシステムがあり、個人の政治家よりも政党政治の中でどのポジションを取れるか、出馬した選挙区で勝てるかどうか、比例であがっても発言力はなく党での存在感は薄いということなど、小川と小池は真逆なのである。どちらが正しいのか悪いのかということではなく、ただ現実の政治でこういうことが起きているということだ。まず、それを知るということからしか始まらない。と思う。

小池百合子都知事や安倍政権というものが小川さんという政治家としての野心がない人によって、より浮かび上がってくる。そういう意味でも非常に「現在」の状況において重要な作品になっている。あとはほんとうに今は政治において中道のポジションの人が存在感なくて、ネトウヨやネオリベにわかれてるから、小川さんみたいな人はその対立でみんな疲れ果てたら一気に支持集める可能性はあるのかもしれないと思わなくもないのだが、現在の状況からするとよりポピュリズムに向かっていくとより大変な立場になってしまう可能性もある。

映画では小川さんのご両親や奥さんや娘さんたちも選挙の手伝いをされていて、そこで感じてることは話してるけど、なぜ小川さんみたいな人が出来上がったのかがわからないのがもったいないかなとは思った。あまりにも真っ当なことを言っている小川さんが出来上がった過程はご両親の話などでわからくはないが印象的ではないからだ。

この作品はこれでは終わらない。小川さん自身も政治家とこの先どうなっていくのか、その先はこの現実でリアルタイムで僕たちは知ろうと思えば知ることができる。何年か後に続編があるとすれば、小川さんはどうなっているのだろうか、そして、長期政権は腐敗するのはいつの世にもあることだが、自民党が政権をまたどこかの党に受け渡すことになるのか、そのための準備を野党はできていないようにしか見えないことがこの悪循環を生んでいる要因でもあるのだろう。

6月6日(土)『ミッドサマー ディレクターズカット』を映画館で観て以来、約三ヶ月ぶりの劇場での映画鑑賞。ジム・ジャームッシュ監督際新作『デッド・ドント・ダイ』をシネクイントにて。一席ずつ空けているソーシャル・ディスタントになっていた。

この映画はキャスティングも豪華だし、死者は死なないっていうの現状のコロナ禍では皮肉のようにも感じられる。定番のゾンビものではあるが、あるメインキャラだけは「あれ?どうしたニューエイジなの?」みたいな展開になっていて、終わり方も含めて監督が物質社会への警鐘や皮肉を描こうとしたのはわからなくもないが、非常に消化不良な作品だった。前作『パターソン』がよすぎて期待値が上がりまくっていたのも大きな要因かもしれないのだが。

物質世界と精神世界というものがこの作品ではメタファとして描かれているが、そのニューエイジ的なあのシーンって驚くっていうか安易な気もする。キャラが立っているだけに、そこかい!とツッコミそうになってしまった。しかし、ポップな雰囲気があるが救いが全然ないっていうのが世界ってのはシリアスなんだよっていう監督の気持ちなのかなあ、正直テンションをあげまくってくれる作品ではないんだよなあ、コロナ禍がきてなくて公開が延期されてなくても僕はそこまでノレなかったように思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?