声に触れるように

遅まきながら#自己紹介

注;本稿は、2020年の投稿の再稿です。

誰とも会えず、塞がったような空気の中で

自分の「これまで」の見直しをしようとした、感じでした。

表に出したことのない自分を、書いて、客観的に見たいと思った。

未熟さが顕わですが、皆さまの2020を思い出す縁となれば幸いです。

「私」

草木の曲線と 曲がった道が好きだ。平たい場所よりも起伏のあるところ。頂上ではなく途中。道外れに立つ樹々の間から 細長い景色を見たいと思う。 広い平野を貫く一本道などは、落ち着かないので苦手である。婆さんのくせに、子どもみたいに知りたがる。裏側はどうなっているのか、本当に大切なのは何だろうと つい考える。考えて手が止まり 仕事が捗らない。坂道があれば登る。その先が「行きどまり」でも。

正義がまかり通ることを願っているが、手の込んだ料理はどこかで手を抜く。適正テストはいつも、まじめにやれと怒られた。支離滅裂で一貫性がない。だから、自己紹介は一番苦手だ。○だけど●だ、などと聞かされる方は何が何だかわからない。自信がないので胸は張れない。問われることはまずないが、もし訊かれれば、得意なことはありません、ときっぱり申し上げる。だが、本人はいたってまともなつもりでいる。

因みに 夫も、私と同様、広い場所が苦手である。とても狭い家で育ったので、歩き回る必要がなく、手を伸ばせばなんにでも手が届くくらいがいいのだそう。私と違って 彼の白か黒かは解りやすい。好きなものも、得意なことも、たぶん大きな声ではっきりと答えるだろう。野球中継を見ながらビールを飲み、お腹がいっぱいになると寝る。初めて会った時から、30年以上経過したが私の中の彼の印象は一貫している。林の中の陽のあたる小さな場所にそっと立つ樹。その足元には小川がさらさらと水音をたてて流れ、風が葉陰を揺らしている。目立つ大木でもなく麗しい花を咲かせもしないが、私は木陰でひとやすみする。所々曲がっている自分が 赦される気がして 楽になってまた歩き出すことができる。わかりにくいかもしれないが、これは誉め言葉である。昭和生まれの あまのじゃくである。

「声」

記憶をたどるとき、面影や景色と共に 音や匂いの片りんが付いて来ることがある。海の音、花の香、魚屋さんの呼び声。晴れた朝、やかんから立ち上る湯気のにおい、雨の日の枯草の香り。そんな風に繰り返される音や香りではない。輪郭がぼやけているが、もし もう一度遭遇したら 一気に引き戻されそうな声。色も形もないが どこかに隠れて待っている匂い。それは跡形もなく消えてしまうもの。一瞬で遠ざかるが、声の周りの温かみと重みがぼんやりと記憶に残っている。声とは「人や生き物が口から発する音」転じて意見や言葉の意味でも用いられる。元の漢字は「聲」。耳の上にある部分は、打楽器を表しているのだそう。何かを意図して発せられ、耳に届く響き、ということか。(注;三省堂 例会新国語辞典第6版 全訳漢辞海第3版 より)

「声にならない声」「言葉にできない」部分が頭の片隅に残るのだろうか。くっきりと思い出すことはできないが、もう一度触れてみたい。その透明な声の中身に。

「きみこさん」

春を待つ桜が まだ蕾の頃に結婚した。20代も後半だったが、幼稚な私は、ままごとをしている感覚だった。だから ほどなく妊娠し、前触れなくやってきた悪阻は殊の外辛かった。誰のせいでもなく、多くの妊婦が経験することだと知っていたが、来る日も来る日も吐いてばかりで、何もできず何もしたくなかった。夫の子供っぽさも似たようなものだったので、二人して 別の方向を向いて こんなはずではなかったと きょろきょろしているような毎日を送っていた。新居は、双方の実家から離れた小さな地方都市の、そこから更に2駅ほど引っ込んだところにあったので、近くには知り合いも友達もいなかった。お給料も多くはなく、貯金もなかったので 梅雨入りのころ、安定期に入ると私は仕事を始めた。すると、夫が足を怪我して入院し、休職することになった。私は少しずつ大きくなっていくお腹を抱えて、赤ちゃんのことを考えることは ほとんどなかった。

夏の盛り、足の術創が回復して夫は家に戻ったが、大きなギブスが片足に装着され、まるで大きな赤ん坊のように 畳の上に座ったまま 抱えられなければ用を足すこともできなかった。悪阻が終わり、何でも食べられるようになった私は、夫の介助をしながら、仕事もしていた。お腹がきゅうっと固くなる感じはあったが、そんなものなのかなと思っていた。

ある日、仕事を終え 家に帰ると「おかえり」と振り返った夫が別人のようになっていた。暑い最中、体力が落ちて「ものもらい」に罹患し、片目のみならず顔の片側がパンパンに腫れている。まさに、泣き面に蜂。益々ひきこもることとなった。私は、日に何度もお腹が張ったが、気の毒な様子の夫を心配させまいと、普段通りに動き回った。

夏が終わるころ、夫は片足を引きずりながらではあるが、ようやく歩けるようになった。普段はめったに汗をかかないのだが、大汗をかいて会社まで行った。しかし、あの頃は若かった。回復するスピードは速く、数週間後には同僚たちとキャンプに出掛けていた。

夫が留守中の妊婦外来で 私は先生から「お腹が固いし、赤ちゃんがあまり大きくなっていないから、できれば入院したほうがいいですね。」と言われた。周囲に相談できる人はいなかった。いや、居たのかもしれないが話せなかった。当時まだ携帯電話はなかった(というか、一般的ではなかった)ので、3~4日分の着替えをカバンに詰めて 狭い居間のテーブルに夫宛のメモを置いて病院に向かった。その時は 数日で帰れるだろう、と考えていた。「お腹が張るので、大事をとって入院することになりました。」

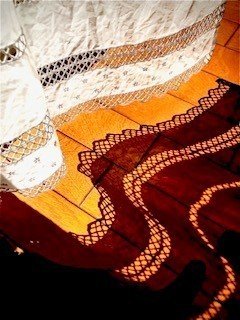

大病院ではないが、ほぼ毎日お産がある病院だった。私は、6人部屋の入口わきのベッドに収まることになった。入り口の向こうに大きな窓があって、窓の脇には小さなシンクがあった。病室には 窓際に二人、私の隣と向かいに一人ずつ、4人の先客がいた。私はとても小さい声で「よろしくお願いします。」と挨拶した。当たり前のことだが私も含め皆が妊婦だった。「こちらこそよろしく。Sです。」女性にしては低めの落ち着いた声で応えてくれたのは、隣のベッドのきみこさんだった。ショートヘアに黒縁の眼鏡をかけている、優しい雰囲気の人だった。部屋中に秋の夕日が差し込んで、床には 窓枠の影が細長く伸びていた。

きみこさんは、一人で立っている私に「何か月?」と問いかけ、微笑んだ。私は、その時おそらく妊娠7か月くらいだったと思うが、正直なところ、月数はよくわからず、なぜ入院したのかも ちゃんと理解していなかったので「●か月くらいです」などと適当に答えた。入院という初めての事態に不安が募っていた私は、表情も硬かったのだろう。きみこさんは 質問を畳みかけることなく「私、かなり年上だけど どうぞよろしく。」とだけ言って元の姿勢に戻った。私は、週末には帰るつもりでいたが、その後、看護師から「もう陣痛並みの頻度で子宮が収縮していて、子宮の収縮を抑える薬を持続点滴し、赤ちゃんが大きくなるのを待ちます。お母さんは、安静維持です。トイレ以外動かないで。」そう告げられた。当然知っておくべきなのに 妊娠の経過について 何も知らないまま妊婦になっていた私。点滴につながれ、もし生まれてしまったらどうしよう、ではなく 自分が何もできないことにいらだっていた。入院後数日間は、壁の方を向いて 持ってきた本を読むふりをして しくしく泣いて過ごした。この間私を訪ねてくる人は 一人もなかった。

お腹の張りは なかなか収まらなかった。赤ちゃんは窮屈に苦しんでいただろうに、私は子供のように むしろ自分を可哀そうに思っていた。病院の食事がどんなものだったか、もう全く思い出せないが、基本的に配膳はセルフサービスで行われていた。廊下の配膳車から自分の名前の書かれたトレイをベッドまで運ぶ。動かない方がいい私には、トレイが運ばれてきたが、時々忘れられた。そんなことで呼び出しベルを鳴らすのもどうかと思えたので、食べないままでいることもあった。お茶やお水も自分で汲みに行くのだが、点滴スタンドと共にトイレに行くのが億劫で 供されなければ水も飲まず、汲みにもいかず、黙りこくって眠ったふりをしていた。お風呂にも入れず、持ってきた下着の替えもなくなった。薄汚れて、しょぼくれていても赤ちゃんが少しでも楽になるなら それでいい。そう思うのが当然なのに。自分勝手な私のため息は 赤ちゃんに 辛く響いていただろう。私には 赤ちゃんの声を聴く用意が全くできていなかった。

「ええよ。商店街のお店で買ってくるわ。どんなんがいいん?」隣のベッドの前で 若い看護師さんが きみこさんと話していた。「ノースリーブのシャツとパンツ、5枚ずつぐらい。色はお任せするから。」「ノースリーブってなん?」「えっ、知らない?」きみこさんは看護師さんに下着を買ってきてもらう相談をしていたのだが、うまく伝わらず困っていた。私の方を向いて「ねえKさん、ノースリーブって知らないかな?」と尋ねてきた。「わかります。袖の無い 身ごろだけのこんなかたちの。」私が自分の上半身を点滴につながれていない方の手でなぞって見せると「ああ、タンクトップのことかあ、私ら若者はタンクトップと言わなわからんわ。」「看護師さんはおいくつですか?」「20歳」まだあどけなさの残る顔で、彼女はすでにベテランの風格があった。「kさんも、よかったら私と一緒に彼女にお願いしませんか?下着以外にも必要なものがあれば。」きみこさんがまたこちらを向いて私を誘ってくれた。

「いいよ。Kさん、なんでもゆうて。」私は、着替えも底をつき、困っていたところだったので「渡りに船」と内心喜んだが、現金をほとんど持っていなかったことを思い出し「ありがとうございます、じゃあ、パンツを3枚。」そうお願いした。「わかったわ、かわいいパンツ買ってくるわねえ。」

正直なところ、買ってきて貰った下着が どんなモノだったか思い出すことはできないが、妊娠後期の私には、なんとも小さすぎた。それでも急場はしのぐことができた。その後、夫がようやく見舞いに来てくれたので、着替え問題は解決するはずだった。が、彼に全く悪気はないのだが、気が利かないため、夫は、私が意図するモノを毎度必要十分に持ってきてはくれない。

お腹も相変わらず固く、当然ながら退院もできないし、動けない不便な状態は続いたが、

いつの間にか

私は自分の現状を受け入れ、同室の妊婦さんたちとも話ができるようになっていた。小さいながらも、赤ちゃんは少しずつ大きくなってくれていた。

しかし、

子宮収縮抑制剤の点滴を続けているうちに針挿入部の血管がもろくなり、薬剤が上手く入らなくなったり、振戦(手の細かい震え)がみられるようになり、血圧も少し上がってきた。看護師長から、個室に移って導尿(尿管に管を通して尿を採取すること)し、絶対安静にしたほうがいい、と告げられた。

導尿には抵抗があったし、もう既に入院からひと月以上経過していて、私は、恥ずかしいことにお金の心配をしていた。「ご家族と相談して。」と言われたが、夫は週末にしかやってこない。

「Kさんがよければ、ここにいたら?動かなくていいように何でも手伝うから。ポータブルトイレもここに置いたらいい。ね?」きみこさんは他の人たちに呼びかけた。「ひとり部屋は寂しいし、うちらとおった方がいいわ。」斜め前のMさんが元気よく応えてくれた。

「一人は寂しい。」その言葉が 胸にしみた。

「ありがとうございます。」

体裁ではなく 本当に 心からそう思った。

私は看護師長に、この部屋にとどまりたいと話し、きみこさんたち同室の人たちは口々にそうさせてあげて、と加勢してくれた。

「数日様子を見ましょう。」ということになり、腕の血管のどこにも

針が差せなくなった為、指に針が刺され、逆流や漏れが起こらないように腕も固定された私を、きみこさんは母のように支えてくれた。自分の分と私の分の食事トレイを運び、お茶を汲み、私の赤ちゃんがほんの少しでも大きくなっていれば喜び、着替えが必要なときは、呼び出しボタンを押してくれた。

今更ながら、私はきみこさんがなぜ入院しているのかを知らなかった。同室の人のうち1人は、私同様に初産婦だったが、逆子で計画出産をするための入院で、しばらくして無事出産し退院した。その他の2人は、流産の経験者で第2子も流産しないように、安定するまで入院していたのだった。きみこさんは「悪阻で、あまり欲しくないの。」とこぼすことはあったが、いつも笑顔で元気そうで、何よりも 家には4歳くらいの男の子がきみこさんの帰りを待っていて 長く病室にいることが必要なんだろうか、と不思議に思うこともあった。

「まさか・・私のために ここにいてくれるのではないか。」

身の回りの世話になり、甘えていながらも なんだか心配になって、私は思い切って訊いた。「きみこさんは、悪阻がひどくて入院されたんですか?」その日、きみこさんのお母さんが男の子を連れてお見舞いに来ていた。

彼が来ると、

きみこさんは、いつも満面の笑顔になり、タオルで顔を拭いてあげ、

抱き上げて病室を出て待合で一緒に遊んだ。

「ダウンなの。」ごく自然だったが、一語一語が研ぎ澄まされた低い声が私の耳に届いた。「気付かなかった?」彼らが帰った後 きみこさんは話してくれた。

男の子はダウン症児だった。彼はとても活発で、元気そうで、そのうえ十分に愛されていたが、きみこさんの心の中には 小さな暗い固まりが見えないように影を潜めているようだった。ご主人は一回り以上年下で、結婚した時きみこさんは30代後半だった。生まれた男の子に遺伝子異常があったことは偶然だが義父母からは、まるで犯罪者のように言われ、責められもしたという。

現在、賛否はあるけれども 希望者には出生前に胎児の遺伝子検査を行うことができる。当時の状況がどんなものだったかわからないが、きみこさんは、男の子とお腹の中の赤ちゃんの無事を思いながら ここで日々を過ごしているのだった。

「あなたは大丈夫よ。きっと大丈夫。赤ちゃん、もっと大きくなってもらいましょう。」暗くなりかけた病室の片隅で、きみこさんの声は ウールのガウンのように私を覆い、横に置かれた点滴ポンプが、いつも通り小さく敵数を刻んでいた。

妊娠37週に入る前日、明日には点滴を外す と先生から言われた。「生まれるのなら生まれてもらえばいい、これ以上は点滴を続けられないし 小さくても37週お腹にとどめたんだから。」「私は、大丈夫ですから。赤ちゃんがもう少し大きくなるまで点滴を続けてください。お願いします。」お腹の子は、まだ2.500gに満たないため、生まれたら、すぐに保育器に入らなければならない。もはや、私の左腕には点滴の針を刺す場所はなかったが、右腕に刺してくれと頼んだ。先生は 私の差し出した手が震えているのを見ながら、「決まりだから。」と取り合ってくれなかった。

その晩 トイレの小窓から見えた月は、満月だったかもしれない。同室の みんなは、私につながった点滴スタンドのことを「お友達」と呼んだが、その夜は、お友達なしでトイレに行った。もう赤ちゃんが下がってきていることは自分にもわかった。月が明るいせいか あまりよく眠れなかった。翌日の朝、私は破水して出産準備室に移された。

赤ん坊が小さかったから、出産はごく短時間で終わった。夫がやってきたのは、赤ちゃんが近くの国立病院のNICUに移された後だった。きみこさんは、ベッド脇の私の荷物をまとめたり、訪ねてきた私の母を受付まで案内したり、最後まで何かと気遣ってくれた。赤ちゃんを抱くこともなく、退院することになった私は、同室のみんなにお礼を言おうと、部屋を訪ねた。「おめでとう。」おめでたいのかどうか、私にはよくわからなかった。「やっぱり小さくて。国立病院にいるんです。」「だいじょうぶよ。」「ありがとう。本当にお世話になりました。みなさんもお元気で。」きみこさんは、何か声をかけてくれたのだが、その言葉は思い出すことができない。今思えばきみこさんも 不安を抱えていたはずなのだが。病院の外はもうすっかり冬景色だった。

娘が生後半年になるころ、きみこさんから電話をもらった。病院に訊いて、番号を教えてもらったのだそうだ。今であれば 個人情報保護義務違反となる為そんなことはできないが、きみこさんのご主人が転勤となるため、私と娘に会いに来てくれるという。きみこさんは、その後 無事女の子を出産していた。

きみこさんは、「赤ちゃんのお顔が見たくて。」と、低くて深くて温かい、変わらない声で話してくれた。「娘も一緒に行っていいかしら?」

「もちろん。狭くて恥ずかしいですが、どうぞいらしてください。」

これから 家族で任地に向かう途中ということだった。短い時間だったが、きみこさんはきみこさんにそっくりの、くりくりした目の可愛い女の子を連れてやってきた。

「きみこさん、M美ちゃんのご出産おめでとうございます。」

「N子ちゃん、大きくなったわね。よかったわねえ。」

きみこさんは、娘を抱いて微笑みかけた。

「M美と同級生。どうぞよろしくね。」そして、

「ママは、頑張ったんだよ。すごく頑張ったんだよ。大きくなってね。」

そのあと何を話したか、よく覚えていない。窓から差し込む光が明るく、

涙が出るほど 温かい午後だった。

あのとき 入院していなかったら 私は娘に会えなかったかもしれない。

あのとき、きみこさんが すっと助けてくれなかったら、私はどうなっていただろう。きみこさんは きっと「お互い様よ。」というだろうけれど。

考えるのは頭だが、言葉は、胸の内から口を経て発せられる。

声は、本来 温かいのだ。

受け取って そのぬくもりを感じ それをまた自分の胸にしまうのだ。

だから

声の名残は いつまでも胸に残るのかもしれない。

おさんぽでした。

長文をお読みいただきありがとうございました。

あとがき;

出会いって不思議ですね。

今年、娘は、本厄を終えることができました。

「きみこさん」に伝えたい、「ありがとう。」