20221022 ラテンの宴(エン) テーマ「ビリビリ(テクノ前夜の電子音楽)」

2022年10月のラテンの宴

レコード紹介テーマ「ビリビリ(テクノ前夜の電子音楽)」

横浜元町の"Gallery + Sushi あまね"で毎月開催している音楽ラウンジ「ラテンの宴(エン)」

そこではDJの時間とは別に、テーマを決めて音楽紹介も実施。

2022年10月のテーマは「ビリビリ」(テクノ前夜の電子音楽)

現在は電子楽器でのみつくられた音楽が多くあるが、電気的に生成された音をポピュラーミュージックに組み込むまでには苦闘の歴史があった。

今回はそんな苦闘の結果、生成されたトンチキな音楽を特集。

(テープ音楽/リングモジュレータ/エコーマシーン/アナログシンセ等々を使った音楽)

MOOGやテクノ/ハウス、打ち込み系の音楽など、それらの"正史"は調べりゃいくらでもでて来ると思うので、まんぼばかの感性で「こいつは気持ち悪い音だぜぇ…たまらんぜぃ…」ってのに絞り紹介。

結果「初期エレクトロニクス」と「ジャーマン・ニュー・ウェーブ(DAF & Conny Plank)」の二本立てに。

○「初期エレクトロニクス」

初期のシンセサイザー(MOOG等)は鍵盤こそついているがモノフォニック(同時発信音数が1つで複数鍵盤を抑えても一音しかでない)で、かつ安定性などには随分問題があったようである。(熱で音程が変わっちゃうとか)しかし不安定とはいえ電子楽器の体をなした最初のものかと思う。

その前には発信器やテープ、リングモジュレーターなどで未知の音を発生させようと試みられていた。そんな音が記録されたレコードから面白い曲を幾つか。

【1】ELECTRONIC MUSIC(1965 アメリカ)

1960年代中盤の現代音楽の電子音楽集。

アナログシンセサイザー実用化は1960年代中盤だが、それ以前の

発信器、リングモジュレーター、テープ編集などの手法を駆使して

未知の音を生成しようと苦闘した記録。

ポピュラーミュージックではなくアカデミック寄り、現代音楽として実験などが行われていたようだが、何も知らずに聞くと単にマヌケでトンチキな音が鳴っているだけのレコード。

わかりやすくいうと昭和のSFモノのテレビの効果音。

素朴で朴訥でノンキで狂気。

【2】Les Yper.sound / PSYCHE ROCK (1967 フランス)

フランスの電子音楽家、ピエール・アンリが残した電子音楽+ロック。

モーリス・ベジャ-ルの前衛バレエ「現代のミサ」のために作成された作品。下のジャケットが有名で目にした事がある方もいると思う。

25年位前にクラブトラックとして再発見されDJブースがあるところでは何処でも鳴っていた。(とは言い過ぎか… 生音系でもヒプホプ系でもどちらの現場でも耳にした)

勢いのあるロック、リズムアンドブルースのトラックに乱暴かつナゲヤリに

挿入される電子音。狂気。

ピエール・アンリはまっとうな電子音楽家,現代音楽家であるが

その残した作品はポップ解釈できるモノが多い。

アカデミックな顔してロッキンな狂気。

【3】The Free Pop Electronic Concept / A New Exciting Experience(1969 ベルギー)

ベルギーの実験電子音楽家Arsène Souffriauという人が中心らしいユニット。

ドラマーのStu Martinがイギリスのフリージャズ界隈で少し名前が出ていたりするが、他はポルトガルやプエルトリコの無名ともいえる音楽家が参加。

作られた経緯は不明。(ライブラリーぽくもあるが不明)

下世話でグルーヴィでズンドコなジャズファンクの上に執拗かつ粘着的に被せられる電子音。

出所不明の狂気。

【4】Bruno Spoerri / Les Electroniciens (197?)

スイスのミュージャンのよう。ブルーノ・スポリー?と読むのか?

映画音楽やテレビのジングル作成などで活躍。

基本的に裏方の人だと思う。スイスで電子音楽スタジオを経営しているようである。

この7inchは1999にJazzmanより再発された7inch

タメの無音部分に曲と会話をするように差し込まれるフォークリフトの動作音。その間抜けさとバックトラックのカッコよさの対比に痺れてほしい。

重機+狂気。

○「ジャーマン・ニュー・ウェーブ(DAF & Conny Plank)」

現在の電化ダンスミュージックに大きな影響を与えた1つの要素として、ドイツのニューウェーブが挙げられると思う。その中でDAFというバンドおよびプロデューサーのコニー・プランクが関わった音源は今現在の耳でも面白く聞けるものだと思う。

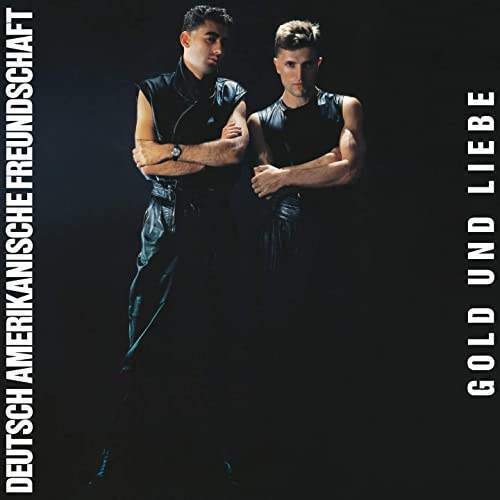

DAF(Deutsch Amerikanische Freundschaft)

ドイチュ=アメリカニシェ・フロイントシャフト

グループ名 独米友好協会は、東ドイツの独ソ友好協会(ドイツ語版)と

西ドイツの過激派ドイツ赤軍(R.A.F.)のパロディ。

ギターではなくシンセを使ったシンセ・パンクの先駆け。

若気の至りを叩きつけるツールがギターからシンセに変わっただけかと思いきや、なぜか"マッチョな肉体を晒し、光沢のあるブラックレザーの衣装をまとう"という強く同性愛を連想させるビジュアルを持つ一派が出現。

この一派を「エレクトロ・ボディー・ミュージック」とよぶ。

(日本ではSoft Balletがというユニットがその嚆矢でしょう)

おそらくHG(ハード・ゲイ)の「マッチョ・黒い皮の衣装」イメージの元ネタかと。

裏方に天才プロデューサー Conny・Plank(コニー・プランク)が存在。

彼の手がけたレコードで聞かれる電子音、不規則的な発信をし艶をも感じさせる生物の様な電子音はラテンのポリリズムを面白がる耳には魅力的に聞こえると思う。(保障はしないが…)

【5】Gabi Delgado / Sex Goddess(1982 ドイツ)

DAFのボーカル、ガビ・デルガドがリラクシン&ラテンフレイバーを

強めたソロ名義のシングル。

(が、ジャケの本人の顔をみると、やっぱり淫靡で変態感が…)

ギターやチョッパーベースなど生楽器の比重が多めだが、

曲後半のエレクトロニクスの使い方は秀逸。

プロデューサーは天才コニー・プランク

マッチョなエロス+狂気。

【6】Liaisons Dangereuses / Los Niños Del Parque (1981 ドイツ)

ドイツのニュー・ウェーブ(ノイエ・ドイチェ・ヴェレ)、

エレクトロ・パンク、エレクトロ・ボディー・ミュージックのパイオニア。

上のDAFにも一時参加していたクリス・ハースが作ったユニット。

「Los Niños Del Parque」(公園の子供たち)はテクノの始祖として現在でもフロアでかけられる。

プロデューサーは天才コニー・プランク

若気の至り+狂気。

【7】Moebius - Plank - Neumeier / Zero Set (1983 ドイツ)

ディーター・メビウス(クラスター)、マニ・ノイマイヤー(グルグル)、

コニー・プランクのユニット。

グルーヴを持つ電子音楽の最高傑作のひとつ。

いまだテクノやハウスが生まれていないうちに「機械による有機的・肉感的リズム」の解答を出してしまった早すぎる傑作。

タンパク質で出来たシンセがなってる?かのような、どうやって作ったか皆目わからん大傑作。

最高に最高の狂気。

ーーーーーー

シーケンサーを中心にし、ドラムマシン、シンセ、サンプラーを従属させて音楽を作り上げるという方法が現代では一般的な手法かと思う。

確かにエレガントで万人に使いやすい方法であろう。

が、一方で制御不能感、不安定さから発生する緊張感みたいな要素はその方法では削ぎ落とされてしまうと思う。安定し洗練されたモノだけが音楽の面白さか?いや、そうでは無いだろう。

シーケンサーが制御している

(1つの製品の中に複数の機能がふくまれているモノもある)

また、初期電子音楽やアナログシンセにのみ存在したザラりとした

音の質感(それが何かかはまだ解明されていないと思う)の面白さも、あまり語られず評価されているとはいえない思う。

最近モジュラーシンセの人気が高まってきているようだが、上記の「制御不能感、不安定感、ザラついた質感」なんかに魅力があるのではないかと個人的には予想する。

評価されにくい(まったくされてない)電子音のヤバさ、不安定感、質感を楽しんでもらう会でした。

ーーーーーー

横浜 元町 Gallery + sushi あまね

https://amane.gallery/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?