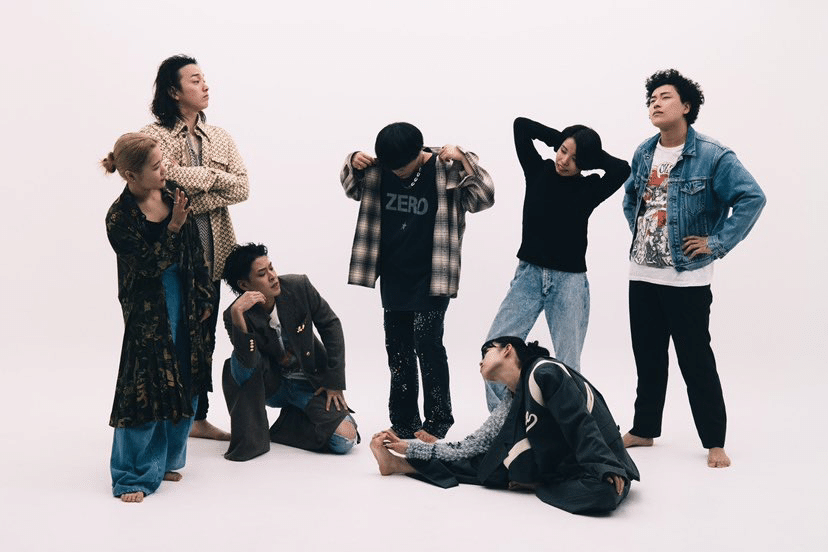

『離レ姫』関係者インタビュー 〈第9弾 前編/ まぼろしのくに主宰 福地海斗さん〉

2023年を迎え、「幻ノ國」から「まぼろしのくに」へと改名し、新たなスタートをきりました。

『離レ姫』を共に創り上げた

多彩なメンバーへおこなっているインタビュー連載、

今回はついにラスト、第9弾!

お相手は、

まぼろしのくに主宰「福地海斗さん」です!!

最終回となった本企画。

新たな一歩を踏み出した「まぼろしのくに」を詳しく知っていただくためにも、よりボリューミーなインタビュー内容でお届け致します。

今回は前編、『離レ姫』編です🌻

作品の生い立ちや登場人物について等…

創作の裏側まで詳しくお伺いしました。

これを読めば、『離レ姫』、そして「まぼろしのくに」を一層楽しめること間違いなし✨

ぜひ最後の最後までご覧ください‼️

⚠️注意⚠️

ネタバレになりうる内容もございます!

まだ作品をご覧になっておらず、

ネタバレなしで楽しまれたい方は、この先をご覧になりませぬようお願いいたします。

作品観劇後に、本インタビューをお楽しみくださいませ🙇♂️

🌻2年ぶりとなった新作公演『離レ姫』。

終えてみていかがでしたか?

二年ぶりということで、実は不安でした。ちゃんと面白いと思ってもらえる劇が書けるかなあ……という。

「書く」ということにも筋肉が必要だと僕は考えているのですが、その筋肉が衰えていないかすごく不安でした。

筋肉や体力がないと行きたいところにも行けませんし、持っていきたいものも運べませんよね。

ですが今回は不思議と、すんなり書き上げられたと思います。実際に稽古が行き詰まることも、あまりなかった気がします。

劇場に入って、舞台上に出来上がった作品の息吹を感じながら、今の自分と幻ノ國の現在地がそこにある、そんな作品になったと感じました。

🌻今回の離レ姫、筆を執ったきっかけは?

2021年、『レキオス』という作品に出演していたときのことです。(この作品で、『離レ姫』主演の渡久地雅斗さんと共演している)

確か千葉かどこかの公演で、雅斗さんとコンビニへ寄った帰りのことでした。まぼろしのくにの、過去にお蔵入りした『GIRLS』という作品の話になりまして。

『GIRLS』は台本を書き進めていましたが、上演には至らなかった作品なんです。なんというか、劇的ではなかったんですよね。

演劇をやっていく上で僕自身の哲学に、「物語後半に劇的部分が明らかになってくる面白さ」というものがあるんです。

最初は導入部分として、会話の面白さが大切だと思うのですが、核心部分が次第に明らかになってくる「劇的オモシロ」がお客さんを引き留める、観る側に刺さる(と良いな)と考えていまして。劇的であればあるほど、舞台上の動きも作品の意味も面白くなる。

なぜ上手くいかなかったのか、『GIRLS』がお蔵入りしてしまったのか…劇的でなかったからだ!と雅斗さんと話す中で気づけて腑に落ちたんです。次は書けるな、と思ったんです。来年の本公演はこれだ、と。

それが確か、「離レ姫」執筆の最初のメモだったと思います。今読み返すと、その時のメモとは全く違う物語になっちゃったんですけどね…笑

🌻今作、言葉遊びの割合がだいぶ減った印象がありますが、テンポ感や世界観は変わっていないように感じました。書き手としてなにかスタンスを変えたり、新たな点に比重を置いたりされましたか?

「言葉遊び」が特徴的だとよく言ってもらえます。とある団体や作家を彷彿させられると言ってくださることもあり、とても光栄で恐縮ですが、実は東京に上京してからその方の存在を知りました。演劇始めたての頃なんて、劇団といえば劇団四季や宝塚しか知らなかったくらいの世間知らずでしたからね笑

僕は元々音楽出身の人間で、(福地さんは幼少期から沖縄の伝統芸能を、高校時代にはバンドを組んで音楽をされていた)また、ラップが好きだったこともあり、語感や韻みたいなのは元々血として流れていたのかもしれません。

件の団体や演出家のことを言われるようになってからは、どうすれば僕らしいと思っていただけるものを生み出せるかを意識していました。

でも、今回は逆に言葉遊びを意識していませんでした。出てきたら出てきたでいいし、出てこなかったらそのままやってみよう、みたいな。

「自分が言いたいことをあまり書かない」ということを意識しました。そこに意識を向け過ぎないというか。

僕、「自分が何を表現したいか」「自分がこれを伝えたい」というのに囚われすぎてしまうんですよ。それでしかない作品って面白くないって思っちゃうんですよね。

伝えたいことがないということとはまた違くて、伝えたいことは確かに一本あるんですが、そこに囚われ過ぎないように、導かれるように、筆のむくまま書きました。

書き始めは不安でしたが…笑

僕が書く劇は、何故だかバッドエンドになることが多い。今回の離レ姫を書くうえで、「これを書こう」とか、「こういうことを言わせたい」みたいなのはあまりなかったのですが、一つだけ、「はっきりと救いがわかる物語にしたい」という思いというか願いというか、そんな漠然とした強い何かがありました。

大量の劇作メモが貼られている。

🌻では、今まではどちらかというと、自分のなかから生み出そうとして作品を書かれていたのでしょうか?

はい。「自分にしかできない言葉の表現」を捻り出そうとしていました。「一行で感動させよう」とまで思ってましたから。

今回は「言葉の前後関係」を凄く大切にするようになったかもしれないです。僕自身、間違っていたなと思うのですが、「ひとつのセンテンスで感動させよう」って、それだけじゃない気がしますよね。

大事なことだとは思いますが、それこそルッキズム的なものになってしまいます。言葉は繋がり、結びつきで成ってもいますから。いつのまにか意図していない言葉になってしまわないよう、前後関係を意識していました。

ファミリーマートのカフェラテを愛飲している。

🌻登場人物の名前の由来、登場の経緯

🖌OKUNI

『GIRLS』は実は和物の作品でした。その頃から、和物がやりたいという思いがずっとありまして。

演劇の話を板の上でやりたいとも思っていたので、まず、歌舞伎の始祖「出雲阿国」と「名古屋山三郎」というモデルがリストアップされました。

名古屋山三郎は、確か刀傷沙汰で殺されてしまうんです。このことを揶揄したと思われる『鞘当』という歌舞伎の演目(武士同士が鞘が当たって喧嘩をする話)で、山三郎役が出てくるんです。この役を出雲阿国が演じるんですね。

死んだ恋人を自分が演じ、舞台上で肉体も心も一緒になるということにすごくロマンを感じ、なんて悲劇なんだと思いました。

一緒にいるのに一緒にいない状況が、まるで今の世の中じゃないか、と。

心の距離、人と人との距離。

名古屋山三郎は死んで肉体はなくなってしまったけれど、舞台上で魂として蘇り、距離はなくなった。

「距離の時代に距離の物語を」というところからスタートし、はじめは「距離姫」と名付けていましたが正直ダサいな、となり…「離レ姫」になりました。笑

「出雲阿国」「名古屋山三郎」「劇的」「距離」という点から「離レ姫」という線に至りましたね。

このとき、上演した『離レ姫』の構想では全くなかったです。

OKUNIがアルファベット表記なのは、当初名前に変更がある可能性があったので、後々誤魔化しがきくように…笑

繋がるならよし、繋がらないのなら名前を変えちゃおうと。とにかく彼女がヒロインで、彼女が中心に物語は進んでいくんだ、と思って進めていました。

⬇️鞘当についての詳細⬇️

🖌ゴッホ

当初の段階では、登場人物に「Nの男」「キョリー夫人」「セン・チー」「セン・テンス」という人物がいたのですが…一切出てきませんでしたね。

どれも距離や尺度に纏わる、捻りがあるようでないようなネーミングです笑

ですが、あるひとりの人物が現れてから一気に全ての役名が変わりました。これがゴッホです。

実は、ゴッホが現れた経緯をあまり覚えていないんですよね…。いつの間にかいたんです。

役名を出した段階でまだ台本は書き始めていなくて。台本を書こうとなったとき、なにかひらめきがあったのか、名古屋山三郎にあたる役がゴッホに変わりました。

ゴッホははじめ、ゴホ・ゴッホという名前でした。咳き込んでいるイメージが漠然とありまして。

ちょうどその頃、台本が1行すら完成していないまま美術の鷹野さんと衣装のToshiyukiさんと制作の打ち合わせがあったんです…笑

とりあえずそのとき持っていた構想を伝えました。

当時、Toshiyukiさんは服に装飾するラインストーンにはまっていて。「星みたいに見えるのでは?」と言っていて、そのときに、「点」という要素が出てきました。星も遠くから見たら点だなぁと。

そして、鷹野さんが働かれている設計事務所は普段美術館の設計を担当されているとのことで。絵描きの物語をいつかやりたいという思いが昔からあったので、これはもうゴッホだな、となりましたね。

🖌玄人マネ

玄人(くろうと)マネの名前は、クロード・モネとエドゥアール・マネからきています。ゴッホ、美術館、絵描き…と要素が揃ったあたりから、マネという人物は出してあげたいと思っていました。

この段階で、最初誤魔化しでやっていたアルファベット表記のOKUNIが、芸名として存在するようになりました。KABAちゃんのKABAみたいな!笑

そのマネージャーで玄人マネはいこうという感じで決まっていきました。

🌻『離レ姫』の大きなテーマが「愛」でした。観に来られたお客さまの感想にも「愛」について言及されている方がいらっしゃいました。特に大切にしていた場面はありますか。

…意外かと思われるかもですが、船上のパブロンのシーンですね。

パブロンは「離レ姫」において、登場回数が最も少ない役です。船上のシーンは「語られない」ということがどれだけ悲劇か、ありありと出る部分なのではないでしょうか。

演じる側としては物語が描かれない、語られるタイミングがないというのはすごく大変で。最後の登場シーンで、矢継ぎ早にまくし立てるように自分の物語を詰め込む。すごく切実ですよね。それを「絵の具」に遮られてしまうというところに一番の悲劇性がある。そこは伝わっていると嬉しく思います。

「愛」を軸に考えるならば…実はゴッホやOKUNIではなく、マネかもしれないです。

マネって言ってしまえば、霊媒師みたいなもの。

だいぶネタバレになりますが…OKUNIって地縛霊じゃないですか。その地縛霊に話を聞きに行ってる訳で。

描かれてはいませんが、実はあの美術館は、原爆ドームであるという設定があるんです。原爆ドームって博物館じゃないですか。その監視員がゲンゾーなんです。美術館と博物館が概念上、交差している世界観で物語を描いていました。

だからこそマネは、声なき声に耳を傾ける。

人間が他人に関心を持つこと、それって「愛」だと思うんですよね。愛の始まりというか。人と人が結びつくためには、何より関心が必要で。だからこそ愛が生まれるというか。無関心な相手に感情なんて何も抱かないですから。

関心というところで、マネは大切な役回りでした。作品全体的にも、「どういうつもりなの?」「あんた名前は?」「どうしてなの?」など質問する台詞が多い。

話し手よりも聞き手の方に、受け止める心や、愛があるのかなぁと思ったりしましたね。

離レ姫創作の裏側を知れて、

物語により深みを感じます🌻

お忙しいなかインタビューにお答えくださりありがとうございました。

次回は後編。これからのまぼろしのくにについて語ってくださいました。

公開をぜひお楽しみに。

文責 : まぼろしのくに 広報

引用 : 文化デジタルライブラリー、舞台芸術教材で学ぶ、歌舞伎(参照 2023-1-5)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?