宿泊事業者が公式サイトに掲載すべき情報とは?

こんばんは。観光ライターのMasanoriです。

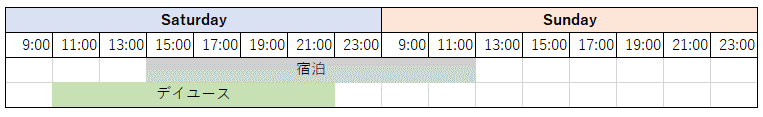

最近、週末や祝日に、デイユース(日帰り)プランのある温泉旅館でワーケーション利用をしています。本来なら15時チェックイン、翌10時チェックアウトという感じですが、通常の利用時間外で、11時頃にチェックイン、20時チェックアウトというような宿の隙間時間の活用です。

お部屋も使えれば、ランチもオプションで付けられ、お値段もリーズナブルで、自分と最も相性が良いと考えています。

というのも、自分自身の休日の時間の使い方が下手という大前提がありますが、週末2日休みの場合、翌日にかかってしまうと土曜の午前、日曜の午後の過ごし方が微妙に中途半端になってしまうことで、充実感が得られにくいのです。

それだったら、土曜の朝から夜まで区切りの良い時間帯だけ、スッパリ滞在してその日のうちに帰ってくるほうが、翌日をゼロからスケジューリングできるので、自分のようなタイプにはありがたいプランです。

結局(国内は)じゃらんなどOTA

基本的には、デイユースプラン、ワーケーションプランを造成している旅館やホテルを探すところから始めるのですが、この場合のカスタマージャーニーマップ的には、まず「エリア」から検索します。おおまかに行きたい場所(首都圏から車で2時間以内が目安)を決めて、そこから「プラン」の有無、バジェットという感じになるのではないでしょうか。エリアとバジェットが入る場合、どうしても、じゃらんなどのOTAが優先されます。

例えば、漠然と箱根~湯河原~熱海方面でのんびり過ごしたい方が、初動からピンポイントで宿を検索することは稀という話です。

※OTA:Online Travel Agent(じゃらんや楽天、一休など)

公式サイトは別タブで開いている

OTAサイトの旅館・ホテル一覧の検索結果から対象を絞ってはじめて、“別タブで”旅館名称を検索して、公式サイトを閲覧してみる、という流れが一般的ではないかと考えます。

この場合は、宿側のGAではあたかもオーガニック検索流入として数値にのってきますが、実はOTA経由と同義なんです。ここで重要なのは、カスタマーの認知経路が「宿」ではなく、「OTA経由」だということです。この理解がなければ、オーガニック検索の数値がすべてと誤解し、例えば宿泊者アンケートの結果ではOTA経由が大半だったのに、Webを依頼している事業者からのレポートでは、オーガニック検索が多い結果、のような矛盾が生じます。

じゃらんやGoogleに“ある”?“ない?”どっち?

そこで、掲題のテーマです。

上記をベースにすると、他にも考え直すポイントは出てくるのですが、今回はあくまでオフィシャルとしての情報発信に的を絞ります。さて、上記の状況(メインタブにじゃらん、他タブに公式サイト)にあって、まだ決めかねている潜在顧客は、公式サイトに何の情報を求めているでしょうか。

じゃらんには、基本情報・料金・宿泊プラン・写真・地図・アクセス・お知らせ・周辺観光・口コミが既にあります。口コミや周辺観光に関していえば、最近はGoogleの口コミを参考にする方も多く、ご時勢的にそれどころではありませんが、インバウンドはほぼGoogleです。

※Google Travelのホテルからリコメンドもされるので、タッチポイントはOTAとGoogleぐらいの認識が正解です。

コンサルタント的な思考だと“じゃらんやGoogleにない情報”と答えを出し、オフィシャルからの予約のみ適用される特別プランなど、サービスの差別化を提案しがちですが、実はこの部分は“じゃらんやGoogleにある情報”でも意味のある差別化コンテンツとして公式で見せるべきものに変わります。宿側は、見せたいものだけ見せられる強みを持っていますから。

そのあたりも観光ライターの目の付け所的な部分ではあるので、みなまで記載はしませんが、Naverなんかが既にある情報のまとめなのに、需要があったりSEOに強かったりする理由と同じかもしれません。女将さんやスタッフさんたちとそれぞれの視点で、“あると喜ばれると思う情報”について、じっくり話し合ってみると、意外な気づきがあるかもしれません。

以前、取材中に他社の旅メディアの編集さんと、移動中のバスでそんな話題になった際、tiktokがちまたで話題になっていたせいか……

「女将さんの“踊ってみた”とかどうですか?」

と、案外需要がありそうなのか、なさそうなのか判断が難しい提案がありました。客単価や宿の雰囲気によって明確に有無が分かれそうですが、踊ってみたはおいといて、“人物”を前面に出すのは、効果的だと思います。

「ネット予約」というアクションの決め手になる情報が口コミの方は、宿の対応やスタッフの印象によるコメントに共感や影響を受けている場合が多いので、ネットの先にあるリアルな人々の姿が見られるのは、公式サイト上が最も適しているかもしれません。

ただまぁ、留意すべき点もあり……。以前公開したnoteを貼っておきます。

いかがでしたか。

コンテンツは、現場スタッフ・顧客・ライターそれぞれの目線で一緒になって構築するのが理想的です。本業はWebマーケターなので、もちろん企画段階からご一緒できます。ご用命あれば、観光ライターのMasanoriまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?