ユーラシア史ー①大陸の中央から世界を見る

「虫の眼・清張」と「鳥の眼・司馬」

これは、作家の半藤一利氏が編集者時代に接した昭和の二大巨匠、松本清張と司馬遼太郎を評価した言葉だ。松本清張は、人々の暮らしや内面を徹底的に観察し、同時代に生きた人の目から歴史を物語る。一方の司馬遼太郎は、歴史を俯瞰して掴み、大きな流れで物語を描いていく。

組織のリーダーには、この両目を自在に使い分けることが必要だと言われている。市井や現場に寄り添い、肌で感じ取る「虫の眼」。世界や時代を俯瞰し、今を位置付ける「鳥の眼」。寄り引き自在の目を持つリーダーは、直感的かつ分析的に今起きている変化の本質を掴むことができる。

ユーラシア大陸で文明が起こった理由

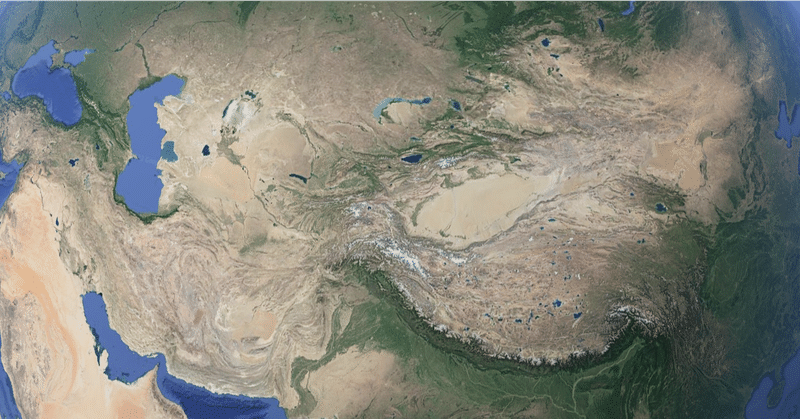

さて、今回はうんと引いた目から世界を観てみよう。Google Earthを開いて、左端にヨーロッパ、右端に日本が収まるまで引いていく。画面上にユーラシア大陸全体が収まるようにしていく。そうすると、中心がちょうどキルギスあたりになると思う。

この地図を見ながら、時間軸も大きく引いて、文明の発祥から数千年間の変化を想像してみよう。人類史の主要な文明は、今視界に収まっているユーラシア大陸で発展した。なぜ南北アメリカ大陸やアフリカ大陸ではなく、ユーラシア大陸だったのか。

進化生物学者で生物地理学者のジャレド・ダイヤモンド氏は、大陸間の文明格差には大陸の地理的形状が影響したと言う。東西に伸びたユーラシア大陸では、緯度を大きくまたぐことなく作物や家畜を移植でき、技術や文化の伝播も起こりやすかった。

一方で南北に伸びた南北アメリカ大陸やアフリカ大陸では、緯度を超えた作物や家畜の伝播が難しく、ジャングルや砂漠によって人間の生活圏は分断された。山間のジャングルに住む部族は、谷を挟んだ隣の集落の存在すら知らず、まったく異なる言語や風俗を持つことがある。単一の文明圏が技術や文化を発展させることは難しい。すべて自前で一から発明しなければならないからだ。文明とは、わずか数人の天才によって発展するものではない。複数の文明圏による相互交流と改良の繰り返しによって発展していくものだ。

文明を繋ぐ陸のハイウェイ

そのことを頭に入れながら、もう一度地図を見てみよう。東西に広がるユーラシア大陸の中央は、だだっ広い乾燥地帯であることに気がつく。この広大な乾燥地帯の縁辺にメソポタミア、エジプト、中国、インド、地中海文明などの古代都市文明が成立した。乾燥地帯が陸のハイウェイとなり、それぞれの文明圏を繋ぎ、相互発展を促したと見ることができる。

たとえば、馬の飼育を考えてみよう。馬は農耕の発展に加え、軍事に大きな影響をもたらした動物だ。馬の家畜化に成功した最も古い例は、紀元前4000年ごろのウクライナ近辺で、最初は食用に飼育されていたらしい。

馬の軍事利用の最も古い記録は、紀元前2500年頃のシュメールで描かれた戦車隊のレリーフである。戦車隊の軍事利用は、ヒッタイト、古代エジプト、インド、中国へと一気に広がり、戦車を操るエリート戦士が力を持つ時代が続いた。中国では春秋時代まで戦車隊が軍の主力を担った。

馬具を活用した騎馬の記録は、紀元前8世紀頃に南ロシアで活動したスキタイ人の遺跡から出土した。紀元前5世紀に生きた古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、アケメネス朝ペルシアのスキタイ遠征を記録している。スキタイ騎馬軍はその機動力を活かし、ヒット&アウェイを繰り返すことで、ペルシアの大軍を撃退することに成功。以降、オリエントでは騎馬兵が軍における重要な兵種となる。中国に騎馬兵が普及するのは、紀元前307年に趙の武霊王が北方民族から胡服騎射を取り入れたことがきっかけとなる。

このように、馬の飼育に関しては数百年をかけて黒海周辺から東西に広がっていった。同様に農業技術や金属の鋳造技術、また製紙法や火薬、羅針盤などの技術が交互に伝わり、文明は相互発展していった。文字の記録を残した都市文明からは、今まで文明の空白地のように扱われていたこの乾燥地帯こそが、ユーラシア全体の歴史において中心的な役割を担っていたのだ。

文明の生態史観

1957年に梅棹忠夫氏によって書かれた『文明の生態史観』という一編の論考がある。梅棹氏が中央アジア諸地域を視察して感じたことをベースに、自身があたためていた仮説を提示したものだ。今までの西洋史、東洋史という歴史の枠組みを否定して、地理的条件と各文明圏の遷移パターンから世界史のデッサンを試みた。自分の解釈も含めながら、ざっくりとその内容を紹介しよう。

まず旧世界であるユーラシア大陸を楕円形で示し、第一地域と第二地域に分ける。第一地域は西欧諸国と日本、つまり楕円形の両端にあたる地域である。

楕円形の中央に走る乾燥地帯を取り巻く形で、中東、ロシア、中国、インドの文明圏が広がる。これが第二地域である。この地域には古来より多くの大帝国が勃興した。

中央の乾燥地帯は強力な暴力が吹き荒れる世界で、定期的にまわりの文明を破壊し大混乱を引き起こす。その過程でさまざまな民族が混じり合い、化学反応が起きる。そしてまた縁辺地域に新たな帝国が起こる。この破壊と混合と勃興の運動を繰り返したのが、第二地域である。

第一地域は乾燥地帯から地理的に離れているため、この運動には巻き込まれにくい。湿潤でくらしやすいが、森林に覆われていているため、ここから大文明が発生することはない。永らく辺境だったこの地域では、隣接する文明圏から技術や文化を輸入しながら、壊滅的破壊を受けることなくそれを蓄積し、社会を段階的に発展させていった。

逆に第二地域は、乾燥地帯の暴力に対抗するための帝国化や、それでも定期的に起こる大破壊により近代化を可能にする諸要素が育たない。自ら変革を起こす前に、外部の力によって破壊されることで移り変わっていく。

『文明の生態史観』では、このようなモデルで、文明の遷移パターンとその結果定着した各地域の様相を説明している。

進歩史観と循環史観

一読したところ、仮説にしてもかなり大胆すぎる理論だ。ツッコミどころは満載だし、日本が近代化に成功した説明としても、ちょっと無理がありそうに思える。ただ、その荒々しい素描のラインが、世界史の本質を捉えていると感じるのも事実なのである。本人も述べている通り、細かいところは無視して超俯瞰で歴史を単純化すると、概ねこのようなパターンで文明は遷移してきたのではないかと思えてくる。

そして、この論考を読んで思ったのは、私たちが「文明とは、時代を重ねることで進歩していくものだと考えるようになったのは、いつからなのだろう」ということだ。今、多くの人が技術は進歩するものだし、社会制度も徐々に洗練されていき、それに伴って人々の生活も豊かで文明的になってきたと考えている。そのような進歩史観を当たり前のものとして持っている。

だが、中国の儒教では、堯舜時代の政治を理想とし、暗君によって国が乱れると民衆が暴発して、混乱の中から新たに徳のある君主が立つとされてきた。ヨーロッパにおいても長い間ローマ人の文明が理想化され、権威を持ち続けていた(事実として、ローマ時代の暮らしの方が、多くの面で進歩的だった)。

多くの文明において、古き良き時代への回帰というのは、長きにわたり共通の理想だった。そのような社会においては、歴史とは循環していくものだった。あるいは、一神教の世界では、終末に向かって滅びの道を進むものだった。おそらく19世紀以前に住む人々にとっては、昔よりも社会が進歩している実感はなかっただろう。例えば祖父の代よりも暮らしが格段によくなったとか、以前は想像もできなかったことができるようになっているとか、これは近代以降の感覚だろう。

積み上がって継承されていく歴史と、破壊と創造を繰り返していく歴史。この違いが近代化の成否を分けた。それが『文明の生態史観』から私が読み取ったメッセージである。

では、実際にユーラシア大陸の真ん中では、どのような歴史が繰り返されてきたのか。次回以降、乾燥地帯でくらす遊牧民と諸帝国の抗争の歴史を追ってみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?