コロナという厄災下の「家族」と、その訂正可能性を探る

今月のテーマは「家族」。臨床心理学と哲学の2方面から、それぞれの分野の実践者の論考を追ってみたいと思います。

信田さよ子『家族と厄災』(生きのびるブックス)

臨床心理士の信田さよ子さんによるエッセイ集。Web連載された原稿をまとめたもので、いずれも2020年以降、つまりコロナ禍で書かれたものだ。

未知の感染症を前にして、世界中で外出は禁止とされ、他者と接触する機会は大きく減少した。日本も同じく外出の自粛が、地方自治体や政府から発出されることとなった。

その結果、家族が一日中家にいるという事態が生じた。

普段は学校や会社に出かける家族が、ずっと家にいる。食事や洗濯の頻度、埃がたまるスピードも上がる。そのケアは、自然と女性が担うことになった。

問題はケアだけでない。

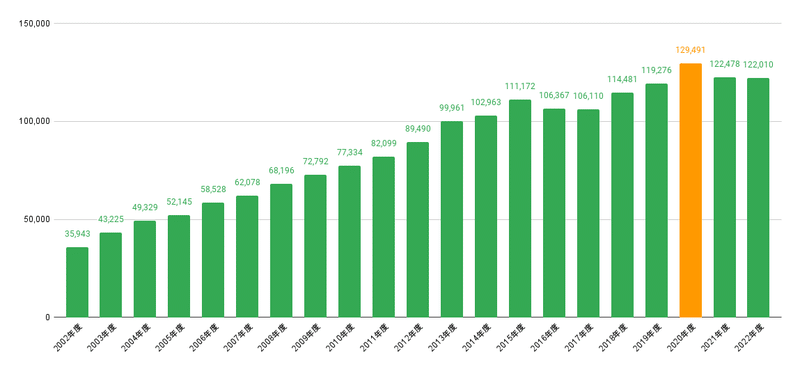

内閣府の男女共生参画局が公表した、配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は右肩上がりに増加を続け、2020年度には過去最高の129,491件を記録している。

パートナーとの関係、親との関係、子との関係……

家族という共同体は実は問題だらけであり、強制的に直面せざるを得ない状況になった時、家族の中で最も弱い立場に置かれがちな女性、そして子どもたちにしわ寄せが向かうこととなっていた。

臨床心理士として日々カウンセリングルームで人々と向かい合う信田さんによる、なかなか答えの見つからない論考。

ぜひ、信田さんの思索を、ページをめくりながら追ってみて欲しい。

東浩紀『訂正可能性の哲学』(ゲンロン)

「内に閉じたもの」と「外に開かれたもの」と言われたとき、私たちは直感的に開かれて外部との交流が起こるものの方が良いと感じる。

哲学はこれまで、開かれた社会を理想として、閉じた共同体を批判してきた。哲学者カール・ポパーの代表作のタイトルは、ズバリ『開かれた社会とその敵』だ。

「家族」は、哲学が批判してきたような”閉じた共同体”の一つだ。

家族は、個人の自由な時間とか選択を奪ってきたとされてきた。

例えば、社会学者の上野千鶴子さんは、家事の役割を押し付けられる女性を家族から解放することを提唱している。

さて、『訂正可能性の哲学』では、著者の東さんは家族を閉じた共同体とは見なさない。

家族は、古い世代が死に、新しい世代が生まれることによってメンバーが入れ替わり、ある時代では養子に寛容になったり、3世代家族から核家族が主流になったりと、あり方そのものが変化するという点で”開いている”。

その一方で、子供が大きくなって親元を離れて暮らすようになっても、子供にとって父や母は変わらず「家族」だ。そういう意味では”閉じている”。

実は、「家族」という共同体は閉じているし、開いてもいる。

社会の変化や、世代の入れ替わりを経て常に変化しているにも関わらず、その共同体に参加しているメンバーは「これが家族だ」という一貫した認識を持っている。

矛盾しているようなこの性質こそが、「家族」という持続する共同体の本質ではないか。

さらに家族について考えてみると、「これが家族だ」と定義することは案外難しいことに気づく。

同性のパートナーは? 事実婚は? 長年音信不通だったら?

実際には、後から振り返ってみて「これが家族だった」と定義することになる。

こうした「実は、……だった」と後から訂正できる性質を東さんは「訂正可能性」と呼ぶ。

訂正可能性に開かれるということは、その都度考え直して良いということだ。

「家族」という共同体は、時代の変化の中でその都度考え直されてきた。

信田さんの『家族と厄災』は、カウンセリングに訪れた方の家族への関わり方が変化していく様子を描いている。

個人のレベルでも、「家族」は訂正される。

親を憎んでいけないわけではない。

距離をとる期間、その距離を縮めて介護やケアをする期間など、都度親と子の関係は訂正される。

「家族」や「自身」についての語り直し=訂正が行われる時間こそ、カウンセリングと言えるのかもしれない。

文:メザニン広報室