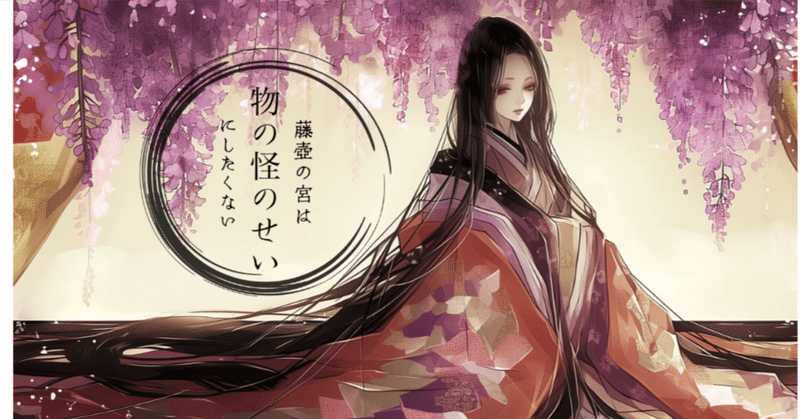

藤壺の宮は〝物の怪のせい〟にしたくない 【第7話】

第二章 空蝉の身をかへてける木のもとに なほ人がらのなつかしきかな

「それで? 今日はどんな事件の話を持ってきたのかしらね、左衛門督どのは」

2

従四位外、左衛門督──それが眼前の青年の、現在の位階と官職だった。

『源氏物語』の通りであれば、本来は近衛中将であるはずの時期なのだが、彼は敢えてその道を選ばなかったという。

父親である桐壺帝には、やはり近衛(内裏内郭の警固)の職を薦められたようだが、彼はそれを断り、わざわざ左衛門府の官職を希望したらしい。

理由としては、単純明快。

左衛門府には、警察組織である検非違使庁が置かれており、その長官である左衛門督に就けば、検非違使と関わりを持ち続けることが出来るからだそうだ。

こればかりは、脩子が影響を与えてしまったのだろうと苦笑するしかない。

とはいえ、左衛門督という官職も、近衛中将という官職も、ともに従四位外。

いずれも同じ序列の官職なのだから、誤差の範囲だろうと脩子は開き直った。

脩子が桐壺帝の後宮へ入内しなかったように、光る君も自分の興味がある分野を進路として希望したというだけの話だろう。そう思えば、それほど違和感も湧かなかった。

「毎度、事件の話を持ってくる僕が言うのもなんですけど……。宮さまも、本当に物好きですよね」

御簾も上がり、すっかり見通しの良くなった眼前で、二藍色の直衣を纏った青年が苦笑する。直衣というのは貴族のカジュアルな平服だから、今日は出仕の日ではないらしい。

脩子の方も、身に纏っているのは略服である小袿なので、お互い気楽な格好だ。

脩子は萩の襲の色目がのぞく袖を軽く払ってから、小さく肩を竦めた。

「まぁ、物好きと言われると、否定は出来ないけれど……。暇つぶしと実益を兼ねているんだもの。別に、事件の話を聞くのは吝かではないのよね」

「実益ですか?」

「そう、実益」

脩子は鷹揚に頷いて言う。

何せこの時代、あまりにも未解決事件が──言い換えるならば〝物の怪の仕業〟とされる事件が多すぎるのだから、仕方がない。

近代以前において、物の怪の仕業と騙ることは、分からないなりに事象を解釈するためのメソッドである。脩子とて、それは理解しているのだ。

たとえば、かまいたちという現象がある。

寒くて風の強い日に、気づけば体の表面に切り傷が出来ている、というものだ。

現代であれば『それは急激な気圧の変化によるものだ』だとか、『皮膚表面が気化熱によって急激に冷やされるために、組織が変性して裂ける生理学的現象だ』などと説明がなされることだろう。

けれど近代以前には、そんな科学的説明をすることも叶わなかったのだ。当時の人間にとっては、ただただ不可思議で、不可解な現象でしかないのだから。

だからこそ彼らは、分からないなりに、納得するための理由づけをしようとした。

寒く空気が乾燥する日には、鎌鼬という妖怪が出て、身体を斬りつけるのだと。

叶うことなら、そんな日には、家で暖かくしている方がいいのだ、と。

脩子は別に、それを否定するつもりはない。

ある種、合理的だとさえ思うからだ。

積み重ねた経験則と、それを解釈するための物語。

それらを物の怪という存在に集約して、そうして折り合いをつけながら、彼らは生活してきたのだろう。それ自体は決して悪いことではないと、脩子は思う。

問題があるとすれば、ただ一つ。

『よく分からないこと=物の怪のせい』と等号で結ぶことが、人々の間で当たり前になっていることだった。

彼らはあまりにも、思考を放棄することに慣れすぎているのだ。

その時代の、科学や医学で理解できない現象に対してならまだしも、殺人事件にまで『手法がよく分からないのなら、それは物の怪の仕業なのだ』という慣例を適用してしまうのは、どうにもいただけない。

結局のところ、脩子のエゴと言ってしまえば、それまでだった。

けれど、脩子は自分が殺されたくないからこそ、犯人にはしっかりと捕まって欲しいと思ってしまう。

『物の怪のせい』だと真相を有耶無耶にして、犯人を野放しにされては困るのだ。だからこそ、それを避けるための実益だった。

この時代の人々に、思考を放棄する癖がついているのなら、それはもう仕方がない。ならば、せめて自分くらいは、最後まで人間の仕業を疑ってかかろうと思うだけだ。

その結果、正しく犯人が捕まるのであれば、万々歳。

ひいては自分の身を守ることにも繋がり、実益にもなるという寸法である。

そんな考えのもと、脩子は光る君の持ち込む事件の話に対しては、耳を貸すことにしているのだった。

光る君は、そんな脩子の思考回路を理解しているのか、苦笑まじりに口を開く。

「じゃあ、その暇つぶしと実益を兼ねて、話を聞いてもらっても? 何せ今回は、僕も遺体発見の場に居合わせた事件なんですよね」

これが、なかなか興味深い状況というか──。

そう言って、光る君は意味深に笑う。

それから、どこか掴みどころのない表情で姿勢を正すと、淡々とした口調であらましを語り始めるのだった。

◇◆◇

光る君が言うには。

事件はちょうど昨夜、大納言邸で催されていた宴席の最中に起こったという。

「ほら。最近の僕って、あちらこちらのお屋敷で、宴に引っ張りだこでしょう?」

光る君はそう言って、小首を傾げてみせる。

確かに光る君は、ここ最近、頻繁に宴席に呼ばれているというけれど。

脩子はつい、胡乱な目を光る君に向けた。

「それもこれも、きみがいつまでも正妻を迎えずに、独り身でふらふらしているからだろうに。因果関係が明白だ、自業自得だよ」

「まぁ、それは否定しませんけどね。でも、だからといって、左大臣家の姫君と結婚するのだけは、どうしても遠慮したかったし」

だって僕、これ以上、弘徽殿の御方や右大臣方と事を構えたくはないですもん。

光る君はすんと据わった目をしながら、そんなことを呟いた。

左大臣家の姫君──頭中将の妹である彼女は『源氏物語』でいうところの葵の上だった。作中において、光源氏の最初の正妻となった姫君である。

だがその一方で、葵の上は、弘徽殿の女御から『第一皇子の東宮妃に』と所望されていた姫君でもあった。

しかもその申し入れは、光源氏が成人を迎えるよりも前に成されているのである。

にもかかわらず、桐壺帝は葵の上を、元服した光る君の正妻に宛てがおうとするのだ。当然ながら、東宮を擁する弘徽殿や右大臣方からすれば、業腹なことだろう。

ついでに言えば、光る君の元服は〝東宮の時よりちょびっとだけ豪勢だった〟といったような記述まで、源氏物語には存在する。

彼の元服が物語の通りに執り行われたとすれば、腹立たしいことの二乗がけだ。

端的に言って、龍の逆鱗を掻きむしる行為であるという他ない。

もしくは、地雷原の上でタップダンスを踊るようだとでもいうべきか。

「父上は、本当は僕のことを嫌っていらっしゃるんじゃないかって。時々、本気でそう思うことがあるんですよね……」

光る君は乾いた笑みを浮かべて、死んでから三日くらい放置された魚のような目をしてそう呟いた。

桐壺帝からすれば、東宮を擁する右大臣家に匹敵しうる後ろ盾として、左大臣家を光る君のバックにつけたかったのだろうが。つくづく行動が裏目に出てしまう帝である。

脩子は憐れみを含んだ目を光る君に向けて、苦く笑うことしか出来なかった。

「まぁ、その……左大臣家の姫君と結婚せずに済んで、よかったわね」

「…………そうですね、本当に」

何やら恨みがましい視線に、ちくりと刺されたような気もしたが。

すぐに気を取り直したのか、光る君は小さく咳払いすると、話を元に戻した。

「まぁそんなわけで、昨夜も招待された宴席に、顔を出してたんですけどね……。どうやらその宴の裏で、大納言殿の六の君が殺害されていたようなんです」

「へぇ、六の君が」

「ええ。大納言殿の末の娘御で、今年十七になられた姫君だそうですよ。その日の宴は、彼女の婿がね探しも兼ねていたみたいで」

光る君の説明によると、宴は表向き、紅葉と月を愛でる名目のものだったという。だが、招かれた客は比較的、若手の貴族や官吏が多かったらしい。

「僕も、けっこう露骨に薦められちゃいました」

そう言って、光る君は肩を竦めてみせる。

だが、脩子はだろうな、と独りごちた。

光る君を婿として獲得できれば、桐壺帝の覚えもめでたくなる。

弘徽殿や右大臣方に睨まれるリスクを冒してでも、桐壺帝の在位期間が長ければ十分に恩恵は得られる。そう判断してのことなのだろう。

それに、光る君の食いつきが悪ければ、他の若手貴族に売り込めばいいだけの話だ。そんな大納言の思惑が透けて見えるようだった。

とはいえ、若手の多い宴会だということもあったのだろう。

主催者の思惑をよそに、宴自体はそれなりに盛り上がったらしい。

けれど、宴も終盤に差し掛かり、客もそれぞれ興が乗った頃合いのこと。西の対屋の方角から、男の悲鳴が聞こえたのだと、光る君はいう。

「尋常ではない声色だったから、すぐに皆、声のした方へと向かったんです。もちろん、この僕も」

そうして、彼らが西の対屋に辿り着いてみれば。

御簾を巻き込むような形で、腰を抜かしてへたり込む権少将と、その視線の先で事切れている六の君の姿があったのだという。

六の君の首には、紐か、あるいは細長い布のようなもので絞められた痕が、くっきりと残っていたらしい。

空気を吸おうと開いた口はわななくような形のまま、大きく見開かれた瞳は、瞬きを止めたまま光を喪っていたのだと、光る君は語った。

「本当に苦しかったんでしょうね。六の君はもがきながら、強く自分の首を掻きむしったみたいで。遺体の首と指先は、血塗れだったな」

光る君は自身の首元に手を添えて、痛ましそうに目を伏せる。

けれど、次の瞬間にはすっと表情を引き締めると、改めて脩子に向き直った。

「と、まあ、そういうわけで。誰がどう見ても他殺の状況でしょう? だから、僭越ながら、僕が陣頭指揮をとって、現場の保存や検非違使の手配を行なったんです」

「……きみね、左衛門督といっても、検非違使そのものではないのだから……。あまり出しゃばるものではないと思うけれど」

「そうは言っても、検非違使庁が置かれているのは、左衛門府なわけですから。全くの部外者ってわけでもないでしょう?」

光る君は軽い調子でそう言って、小さく肩を竦めてみせた。

だが、左衛門督といえば、左衛門府の長官である。左衛門府に属する検非違使たちからすれば、雲の上のお偉いさんであることには違いない。

おまけにいえば、生まれが全てのこの時代。

現場の下級役人たちから見れば、左衛門督など、身分や位階に恵まれた者が座るお飾り職のようなものだろう。実際、光る君は十七、八の若造である。

そんな人間が場を仕切るなど、現場の検非違使たちにとっては、あまり気分の良いものではないはずだった。

「心配しないでくださいって」

光る君は、脩子の顔色を見て取ったのか、宥めるようにそう言った。

それから、悪戯っぽい瞳で脩子を見据えると、唇に薄く笑みをのせる。

「元・覆面の殿上童を邪険にする検非違使なんて、もう一人もいませんから。むしろ、積極的に協力を求められるくらいです」

それもこれも、宮さまの言う実益のおかげですよね。

そう冗談めかした口調で語る光る君に、脩子は大きくため息をついた。

「はいはい。つまりきみは、検非違使が到着するまで、現場の現状維持に努めた、と」

「えぇ。西の対屋に、僕以外の遺体発見者は立ち入らせませんでした。だって、現場を荒らされたりしたら大変ですし」

「あぁ、そう……」

「あ、それから、簡易的な事情聴取の真似事も」

「さすがに越権行為が過ぎない?」

「あいにくと、後から到着した検非違使たちには感謝されました」

「……あぁ、そう」

脩子は顔を覆って呻いた。光る君はといえば、楽しそうに笑うばかりだ。

彼は軽く居住まいを正すと、話を続けた。

「ええと、それで……。宴の最中に、六の君の元を訪れた人間は、三人いました」

光る君は指折り数えながら、人物を挙げていく。

「一人目は、六の君の乳姉妹にあたる女房です」

平安時代の貴族女性は、子どもを産んでも自分の母乳では育てず、乳母を雇う。

乳姉妹というのは、同じ乳を飲んで一緒に育った、乳母の子どものことを指す言葉だった。

彼ら彼女らは、幼馴染のように共に育てられるが、その関係性はどこまでいっても主従の域を出ない。

「この女房は、宴が始まってしばらく経った頃合いに、西の対屋に白湯を持って行ったそうです。いつもこのぐらいの時間に、決まって白湯を所望されるから、と」

乳姉妹の女房いわく、この時の六の君に、特に変わった点はなかったのだという。

「次に西の対屋を訪れたのは、宴の招待客でもある、左馬頭どの」

光る君はそう言って、二本目の指を折り畳む。

「彼は前々から、六の君にしつこく言い寄っていたみたいで……。六の君は、彼のことをかなり疎んでいたのだとか」

それは、宴の中盤のこと。左馬頭は、宴席の会場となっている母屋を抜け出して、西の対屋へと立ち寄ったのだという。

目的は、六の君と直接言葉を交わすためだ。

彼は六の君と、御簾越しに和歌の贈答をしたらしい。だが六の君の返歌は冷たいもので、結局すげなく追い返されてしまったのだそうだ。

「これに関しては、偶然にも、僕が目撃してるんですよね」

光る君は苦笑しながら、眉尻を下げてそう言った。

「ほら、僕って他所のお屋敷では、どうしても酔いが回るのが早いでしょう? だから、昨夜も酔いを醒ますために、一度中座をしたんですよね」

光る君のその言葉には、脩子も苦い顔をするしかない。

何せ彼は未だに、弘徽殿の女御や右大臣方に命を狙われているらしいのだ。

そのため、他所で出される食べ物には、なかなか手をつけられないのだという。

複数人で消費する、徳利から注がれる酒ならまだしも。

個別に盛られた膳の食事は、毒見を通さない限り、とても口には出来ないとのことだった。一夫多妻制の世の中では、どこに右大臣一派の私生児が紛れているとも分からないからだ。相も変わらず、闇が深い。

だがそんな風に、空の胃の腑に酒ばかり入れていては、酔いが回るのも早くなる。そのため光る君は、昨夜も宴の席から一度抜け、母屋の外で夜風に当たっていたのだという。

「母屋と西の対屋を結ぶのは、透渡殿だったから、見通しも良くて。だから、二人のやり取りは遠目にも見えたんですよね」

光る君はちらりと脩子に目を遣ると、小さく肩を竦めた。

透渡殿というのは、壁のない渡り廊下だから、確かに見通しは良いだろう。

「左馬頭どのが、御簾越しに和歌を詠みかけていらっしゃって。しばらくして、御簾の下から返歌の文を返されるのも見えました。それを見て、左馬頭どのが落胆している様子だったので、あぁ、振られちゃったんだなぁ、と」

「それで?」

「袖にされているところを目撃したっていうのも気まずいし、何も見ていない振りをして、宴の席に戻りましたよ。左馬頭どのも、僕について来るような形で戻って来ていたので、その時に殺害は出来なかったと思います」

少なくとも、その時点では。光る君は、そう付け加える。

脩子はふうんと小さく相槌を打った。

「そして、三人目に訪れたというのが、権少将というわけね?」

「えぇ。六の君の遺体を見つけて、悲鳴を上げた人物ですね」

光る君は真剣な面持ちで、こくりと頷いた。

曰く、権少将と六の君は、秘密の恋仲にあったらしい。

権少将は、今回の宴に招待されてはいなかった。けれど、宴に乗じて屋敷に忍び込み、ひっそりと逢瀬を重ねる約束を交わしていたのだとか。

しかし、首尾良く西の対屋に忍び込んだ権少将が目にしたものは、すでに事切れた六の君の姿だったというわけである。

権少将は腰を抜かし、思わず叫び声を上げた。その声を聞きつけて、光る君を含む招待客らが西の対屋に向かった、というのが一連の流れであるらしい。

一通り話を聞き終えた脩子は、ふむ、と顎に手を当てる。

「普通に考えて、一番怪しいのは権少将よね」

「まあ、そうなりますよね」

光る君は同意を示すように首肯すると、緩く肩を竦めてみせた。

何せ、光る君自身、左馬頭と六の君の和歌の贈答を目撃しているのだ。その時点では生きていたと仮定するならば、その後に殺されたと見るのが妥当である。

「だけど、彼が犯人だとするならば、そこにあるべきものがなかったんですよね」

光る君はそう言って、人差し指をピンと立てる。

「あるべきもの?」

「えぇ。六の君の首には、紐か、あるいは細長い布のようなもので絞められた痕が、くっきりと残っていました。だけど、凶器と思しき紐や布は、現場に残されてはいなかった」

光る君が言うには、権少将の所持品や衣服に、それらしいものは見当たらなかったというのである。

おまけに、現場をくまなく捜索しても、凶器になったと思われる紐や布は、とんと見つからなかったらしい。

「六の君は自分の首を掻きむしって、流血していたわけですから。権少将どのが犯人なら、現場に血のついた凶器が残ってないと、不自然でしょう?」

光る君は小さく首を傾けて、自論を述べる。

脩子は「なるほどね」と首肯してから、光る君をちらりと見遣った。

「では、権少将が凶器をどこか別の場所に隠した後、現場に舞い戻ってから悲鳴を上げた、という線はないのかな」

「うーん、それも難しいと思います」

光る君はきっぱり首を横に振ると、言葉を続けた。

「というのも、僕が酔い醒ましがてら、左馬頭どのを目撃していたように……。同じく招待客だった頭中将ら数名も、権少将どのが西の対屋に忍び込むところを目撃していたと言うんです」

曰く、宴の中盤までに中座したのは、光る君と左馬頭くらいのものだったが。

宴も終盤に近づくにつれ、いくつかの集団ごとに、酔いを醒まそうと夜風に当たる人間も増えていったというのである。

頭中将たち数人も、そのうちの一組だったらしい。

とはいえ、元から壁の少ない、開放的なつくりの寝殿造だ。

母屋の区画を囲っている御簾は全て上げられているし、その外周にある簀子(半屋外の縁側だ)にでも腰掛ければ、夜風にはすぐに当たることが出来る。

彼らも母屋の外の簀子に腰掛けて、談笑していたところ、権少将が西の対屋に忍び込むところを見かけたとのことだった。

「それでなくとも、宴が終盤に近づくにつれ、簀子には酔客が入れ替わり立ち替わり出入りしていましたしね。その隙を縫って、権少将どのが西の対屋を出たり入ったり、というのは難しいんじゃないかなぁ、と」

光る君はそう言って、お手上げだとばかりに肩を竦めてみせた。

確かに、まず侵入して殺害し、次に凶器を隠すために退出した上で、さらに再度侵入して悲鳴を上げる──これを、一度も目撃されすに成し遂げるのは困難だろう。

脩子は立てた片膝に肘をおき、頬杖をついて思考を巡らせる。

「権少将が犯人だと仮定するならば、凶器はどこに消えたのか。あるいは──」

脩子の呟きに、光る君は小さく笑みを返すばかりだ。

その笑みには、どこか含みがあるようで。脩子はじと目で光る君を見遣る。

それから、小さくため息をつくと、ゆっくりと口を開くのだった。

【全話まとめ】↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?