愚痴を語るより、未来を語ろう 大井実×糀屋総一朗対談2

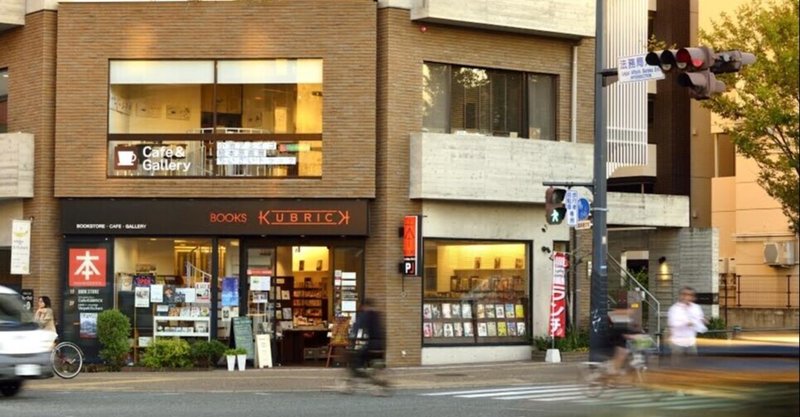

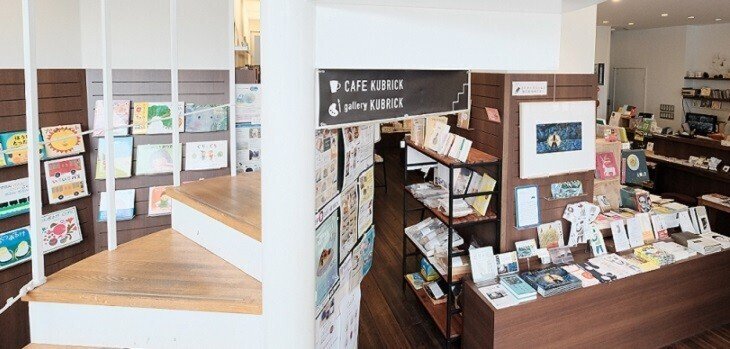

ローカルツーリズム株式会社代表・糀屋総一朗と地域で活躍されている方の対談、第2弾は福岡市でローカルブックストア「BOOKS KUBLICK(ブックスキューブリック)」を2店舗経営されている大井実さんです。まちづくりの中心にもなってきたという本屋の存在とは。2回目は大井さんが若い頃に出会った理想の地域のあり方、何かを始めるときに大事にしてほしい考え方についてうかがいました。

前回の記事はこちら

どうせやるなら、面白いことを

大井:世の中ってポジとネガのグラデーションだから、どっち寄りのことをよく見ていくかで見ている世界も変わると思います。可能性を見て、可能性にすがって生きていくしかないと思っています。70年代みたいに高度経済成長でGDPが上がるような時代ではなくて、むしろ下がっていく時代にやっていくには、自分がやっていることの面白さや使命を突き詰めて考えていかないとダメなんじゃないかな、という結論です。

自分の店で言うと、商材としてはいろいろ扱っているし、いかようにも「編集」ができると思っています。そうやって工夫できるんだったら、面白いことを仕掛けていったほうがいい。苦労ならもちろんいくらでも言えますけど、そんな話をしてもしょうがないと思っています。

糀屋:僕も地域の仕事に関わるようになっていろいろとやっているんですけど、「愚痴で1冊本を書いてください」と言われたら書けます(笑)。でもそれを言ってもしかたない。僕の仕事は、地域にもともといる人達は見過ごしているんだけど、外から来た人間が新鮮に感じられるものをいかに見つけて、磨いていけるかだと思っています。都市生活者と地域の人で一緒にやったらうまくいくんだろうなと思っていて。前向きな話を前に進めていくのが僕の仕事だと思っています。それで、大井さんの話ともつながるなと思ってて。

先ほども言いましたけど、大井さんは本というシュリンクしていくマーケットの中で、しっかりと成り立つ仕組みを作って、磨き上げて、価値を作り上げていったじゃないですか。こういう形ってこれからの日本の地域において重要だと思うんです。福岡にただ本屋を作っただけじゃなくて、新しい価値を作ってマーケットを作った、ということにすごく共感しています。

地域創生ってすごくぼやっとしてて、地に足のついた商売でありつつも、新しいサービスを熱意を持って作っていくことが重要なのかなと思っています。商売の基本だとは思うんですが、そういう人材を地域で見つけるのってなかなか難しい。地域で事業を興すということは、高度なことをやっていかなきゃいけないんだとまだ多くの人に伝わっていないなと感じます。

イタリアで見つけた理想の地域のあり方

――そもそも、大井さんは今のような、小さいところからまちづくりをしていくというところにどうやってたどり着いたのですか?

大井:僕は1961年生まれで、20代の頃は東京で働いてて、その頃バブル真っ盛りだったんですよ。でもバブルでラッキー! とかそういう感じはなくて、若かったし生き方に迷っていましたね。「こんなにみんな浮かれてていいのかな」って思ってました。その時、後輩がICU出身の帰国子女で、その子達と遊んでいるうちに「海外に住みたいな」って思いになってきました。「イタリアめっちゃ面白いですよ」って言われて、イタリア語の学校に通ってたら、「やっぱり現地行かなきゃね」って思って会社辞めてイタリアに行ったんです。それが転機でしたね。

糀屋:すごい思い切り。

大井:イタリアってもともと中世の都市国家で成り立っていて、統一されたのが1861年かな。だから今でもそれぞれ、都市の中で完結してるんです。大型スーパーとかもあまりないし、地産地消的に街が成り立っているのが美しいなと感じました。

僕が行ったのはちょうどイタリアW杯の年(1990年)だったんですけど、みんな充足してるなと感じました。男はほとんどサッカー好きで、街に自前のチームがあってそれを応援してる。オペラ劇場があるし、カフェはいっぱいあるし、夕方とか夜になるとみんな街をそぞろ歩いて、すごい幸せそうだなこの人たち、と思ったんですよね。

かたや僕は東京で働いてたときは松戸に住んでて、1時間ぐらいかけて表参道に通ってたんですけど、超満員電車に乗ってるのがすごいバカバカしく感じられました。イタリアの職住近接がすごくいいなと感じたし、ご飯も美味しいし、娯楽もあって郊外に行くと自然も残っていました。ちょうど「スローフード」といって地元で採れるものを地元の調理法で美味しく食べるのがいい、といった考え方のはしりの時期でもあって、そういうのにも感銘を受けました。「俺たちはイタリア人じゃなくて、ナポリ人なんだ」と地元にも誇りを持っている人が多かったですね。

――日本とはだいぶ異なる状況なんですね。地方、地域が豊かで自立している。

大井:日本、東京は高度経済成長のときに自分たちの足元を見つめることなく、全部をぶっ壊していっちゃったんですよね。新雅史さんの「商店街はなぜ滅びるのか」にも書いてありましたが、日本の商店街って、酒屋がコンビニに切り崩されていくところから大資本に崩されていくんですよ。酒屋のオーナーは後継者に悩んでいて、「売上が増えるし」ということでコンビニに転換してしまった。酒屋をやっている人は地元の中でも有力者が多いから、そこから徐々に地域の商店街が寂れる、ということにつながっていきました。

さらに「公共事業のために金を使え」とアメリカから外圧がかかって、どこにお金が流れていったかというと、郊外のバイパス道路とかなんですよね。70年代までに基本のインフラは整備が終わっていて、いわばいらない道路を新しく作っていった。そういうところに大店法に阻まれて出店できていなかったショッピングモールとかが出店する。そうすると人がそっちに流れて、街の中心だった商店街は寂れていく。80年代から90年代にかけて、そういった現象が全国各地で加速していきました。

イタリアに行って、都市ごとにちゃんと経済圏が成り立っていて、アンチグローバリズムとも言うべきか、効率を求めすぎないやり方がいいなと思いました。20代の頃思ったことですけど、その直感は当たってたんじゃないかなと思いました。

日本でも80年代、90年代から「これからは地方の時代だ」という掛け声だけはあったんですよ。ただ、政策が間違ってた。自民党と大企業がくっついて、大企業だけが潤うようにしてしまった。地方で若い人やセンスのある人がどうやって生きていくかを国が真剣に考えてこなかった、そのツケが回ってきてると思います。

糀屋:たしかに本当に、日本の地方はみんな紋切り型に国道、大規模店舗、という形になってきてしまってますよね。

大井:伝統工芸とか、地域地域でいいものを掘り起こして、現代的な形にするという動きも、もっと出てきていいと思います。職人になる人がもっと増えてもいい。みんな携帯ショップで務めたりばっかりしてたら疲弊しちゃいますよ。そういうところに人材を流していけばいいのにと思います。あとは、もっと「商売人」マインドを持っている人が増えるといい。

「商売人」というと蔑まれたような言い方をされますが、それもおかしいと思います。商売をやっていくにはお金だけでない、地域の人たちとのコミュニケーションも必要。だけど僕が通っていた高校は進学校で、医者、弁護士、役所とかそういうところにみんないくんですよ。それってつまらないなと思って。自分がずっと転校生だったから、徒党を組んで力を持ってる人に反発心が生まれるのかもしれないです。大学卒業後もお固い業種も狙えたかもですが、興味がわきませんでした。商売のほうが大事だし、誰もやらないんだったらやるしかない、という気持ちは今でもありますね。

「やりたい」と「やらなきゃ」のあいだで

糀屋:ブックスキューブリックをやっていく上で、地域の人の居場所を作りたいみたいなものもあると思いますが、半分は使命感というか責務みたいに思っているところもあるんですか?

大井:ありますね。

糀屋:すごくわかります。「誰もやらないんだったら俺がやる」って思っちゃいます。社会的な責務というか、止むに止まれぬというか。「やりたい」と「やらなきゃ」がないまぜになっているんだろうなと思います。普通事業を始めるときに、本屋って選ばないと思うんですけど、それでもやってしまうというのは大井さんの性格的なところも大きいと思います。

今の若い人でも「何をしたらいいんだろう」って悩んでる人が多いですけど、もし「これやったらうまくいかないかもしれないけど、俺がやんなきゃダメだ」みたいなものがふと見つかったら大事にしてほしいなと思います。

大井:さっき影響を受けた方に大阪の多河さんを挙げましたが、もう1人僕が影響を受けてる人がいて。安田侃(かん)さんという彫刻家の方で、僕は4年ぐらい鞄持ちをやらせてもらっていたんです。その過程で、デザイナーとアーティストの違い、というのもわかってきました。

簡単に言うと、デザイナーはクライアントから依頼を受けて仕事をする人。それに対して、アーティストは誰からも頼まれなくても、作品をつくります。止むに止まれず生み出すというか、自分の根源から湧き出ることを形にする。それを一般に当てはめると、いわゆる会社員とかはクライアントのために働いているみたいなものなのかなと思います。対して起業する人は、誰からも頼まれないのに起業してしまう。

僕がこうしていま本屋をしているのも、アーティストの彼と一緒にいた影響が確実にあると思います。自分の中では「イメージ喚起力」と呼んでいるんですが、ワクワクするイメージを作り上げる能力といいますか。本屋をやることによってワクワクを集めて、その中にいても飽きない、理想の居場所ができるんじゃないかなと思ったんです。そのイメージが頭の中にあったからやったというところもありますね。

ーーブックスキューブリックを始める以前に、自分の理想の場所、というのが具体的になっていたんですね。

大井:「やりたい」という初期衝動があって、その衝動を大事にして忘れないように企画書に書いて、そのあとに左脳を使って具体的な数字を入れて、肉付けしていきました。新卒で就職したのはイベント企画の会社だったんですが、そこで「ベースのたたき台がないと始まらない」と叩き込まれていたのが役に立ったと思います。最初にワクワクするようなイメージがないと、イベントってできない。それをクライアントにどう見せていくか。ワクワクしないとつまらないし、ワクワクだけだと実現しない。過去の経験が巡り巡って役に立ったなと感じています。まあ最初はとにかく必死で、使命感なんて余裕はないです。やっているうちに使命感を感じ始めた、というのが正しい言い方かと思います。

(取材・構成 藤井みさ)

続きはこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?