流行体感から読み解くサービス未来予測 流行予想シリーズ ~産地直送サービス編~

私たちは「モノ」や「サービス」を選択する際、「みんなが使っているかどうか」を目安にすることがあります。「みんな」とは果たして誰でしょう?よく考えると極めて曖昧なイメージであり、感覚的なものであることがわかります。しかしその空気が私たちの行動を決める1つの要因になっているのも確かなことです。

本シリーズでは「みんなが使っている」という空気感を頼りに、今と近未来の流行の予想をしてみたいと思います。

11回目は、インターネットを使って生産者から直接新鮮な食材を購入したり、つながったりできる「産地直送サービス」を取り上げます。

長引く新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって巣ごもり消費の需要が高まり 、インターネットでの買い物や、自宅で料理をする機会も増えています。このサービスがどのくらい普及しているのかという現状から、これから先の流行がどうなっていくのかを探っていきます。

1. 「産地直送サービス」の現状と認知度

近年、消費者の食に対する意識が高まり、飲食や小売りなどさまざまな業界で産地直送サービスが注目されるようになりました。産地直送サービスとは、食の流通において生産者と消費者が直接つながることで、仲介業者や小売業者を通さず直接自宅に食材が届くサービスです。産地直送のメリットは、仲介業者を通さないため費用が安く食材が新鮮で、誰が生産しているかもわかり安心できる点にあります。

「産地直送サービス」の現状について調査したところ、主な結果は以下でした。

--------------------------------------------------------------------------------------

・産地直送サービスの認知率は全体で65%

・「知っているし、利用している」という現在利用率は全体で4%

・「知っているし、以前利用していたが、いまは利用していない」を含めた利用経験率は全体で9%

--------------------------------------------------------------------------------------

「産地直送サービス」の認知率は男女でいずれも6割超でした。年代別では、男女ともに10~20代と比べて30~50代の認知率が高めの割合です。特に30~50代女性では7割弱の高い割合です。利用経験率の割合は全体で1割弱ですが、男女ともに10~20代と比べて30~50代ではやや高めの割合です。

2.どのくらいの人が利用していそう?~現在の流行体感~

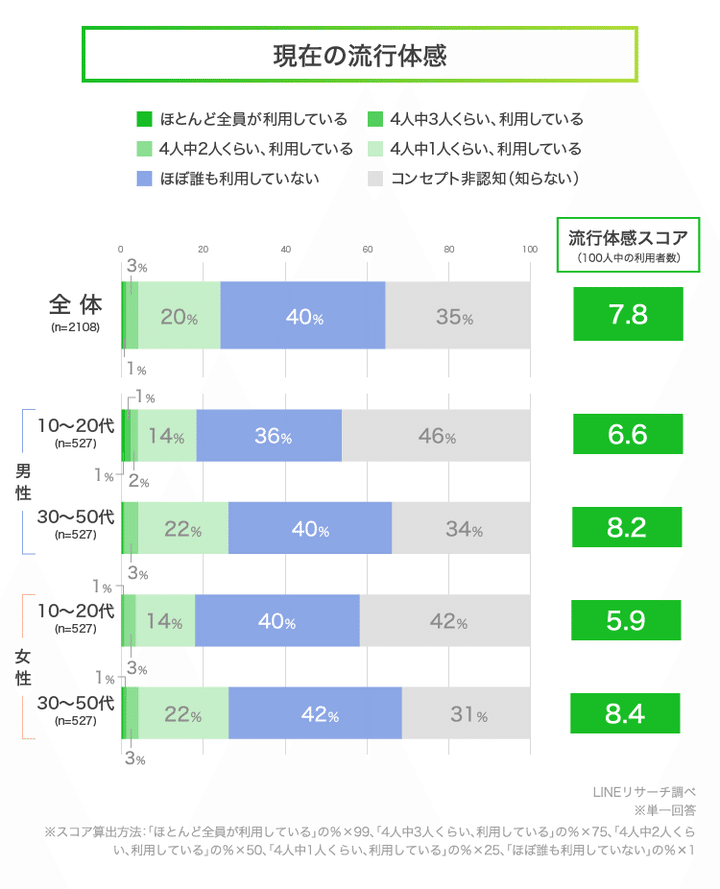

次に「産地直送サービス」を利用している人が、現在身の回りにどれくらいいると思うかを想像して答えてもらいました。グラフにある流行体感スコアは、100人中どのくらいの人が利用していそうかをスコアとして算出した数値です。

その結果「産地直送サービス」の流行体感スコアは全体で「7.8」で、およそ13人に1人くらいが利用しているイメージです。30~50代は10~20代と比べるとスコアがやや高めです。30~50代はサービスの認知率も高かったため、その影響が流行体感スコアにも現れていると考えられます。一方、いちばん低いスコアとなったのは10~20代女性で「5.9」にとどまりました。

3.1年後はどうなるか~近未来の流行予想~

次に、「1年後、自分のまわりでどのくらいの人が利用していると思うか」を想像して答えてもらいました。グラフにある流行予想スコアは、100人中どのくらいの人が1年後に利用していそうかを算出した数値です。

「産地直送サービス」の流行予想スコアは全体で「25.0」で、4人に1人が1年後に利用していそうというイメージ。現在の流行体感から比較すると、1年後には今の3倍以上浸透しているというイメージになります。男女年代別では、女性のスコアが男性よりもやや高い傾向がみられ、特に30~50代女性のスコアは他の層よりも高めで「28.0」となっています。

「産地直送サービス」を1年後に半数くらいの人が利用していそう/していなさそうと思う、それぞれの意見をご紹介します。

■流行予想として「半数くらいの人が利用していそう」と思う人の意見

「生産者の方と直接話して購入ができるのは産地直送サービスならではの魅力」(女性/19歳)

「自宅でおいしいものを、という人が増えてきていると思う」(女性/39歳)

「新鮮なものが手軽に買えるし、生産者の情報もわかるし安心だから利用者は増えると思う」(女性/48歳)

「コロナで外出が制限され、地方に行けないことがある状況なので、地方の食材を取り寄せたくなると思うから」(男性/57歳)

■流行予想として「誰も利用しないであろう」と思う人の意見

「発送の遅れなど発生しそうで、そこまで新鮮さは感じない」(男性/26歳)

「良いサービスだと思うがスーパーのほうが慣れていて便利だから」(女性/29歳)

「近場に直売所が、あちこちあるのでそちらへ買いに行く」(女性/49歳)

「健康志向で需要はあると思うが、価格が高いイメージがある」

(男性/58歳)

4.自分は利用してみたいか?~今後の利用意向~

次に、今後の利用の意向について回答してもらったところ、利用意向がある人の割合(「ぜひ利用してみたいと思う」「機会があれば利用してみたいと思う」の合計)は全体で52%と半数以上を占めました。

男女別では、男性と比べて女性のほうが、利用の意向がある人の割合が高くなっています。特に10~20代女性では6割強と高い割合で、「ぜひ利用してみたいと思う」人の割合も他の層と比べて7%とやや高めです。

一方、利用意向がない人の割合(「あまり利用してみたいと思わない」「まったく利用してみたいと思わない」の合計)は、全体で約2割でした。

「産地直送サービス」の利用意向がある人/ない人、それぞれの意見をご紹介します。

■「利用意向あり」の人の意見

「直送だと安心感があるし、旬のものが手に入りやすそうだから。直接コミュニケーションを取れることもいいところの一つだと思う」(女性/19歳)

「子どもがいるので、安心安全で運ぶ手間のないものを利用したいと思うから」(女性/36歳)

「お手軽に利用できるのであればしてみたい。いろいろな地域のものを食べて、飲んでみたい」 (男性/51歳)

「果物など自分のところでとれないものは、新鮮なものを産地から送ってもらいたい」(女性/58歳)

■「利用意向なし」の人の意見

「野菜とか食材は、ほしいときにすぐほしい」(女性/18歳)

「自分の口に入れるものは、実際に手に取り信頼できるものを食べたいと思っているから」(男性/26歳)

「産地直送にこだわらなくともスーパーで手に入る」(男性/45歳)

「必要なものをそのときに買い、使ってしまうから。無駄にならないかとも考えました」(女性/52歳)

5.「産地直送サービス」は今より3倍以上伸びる!?

ここまでの主な数値をまとめてみました。2021年9月8日時点、「産地直送サービス」の認知率は65%、現在利用率は4%でした。

流行体感としては、全体で“およそ13人に1人くらいが利用している”イメージを持たれているようです。そして、今から1年後には、現在の3倍以上である“およそ4人に1人くらいが利用しそう”というイメージを持たれています。

男女年代別にみると、今後の利用意向では、男性と比べて女性のほうが高い割合であることがわかりました。特に10~20代女性では6割以上の高い利用意向があります。ただし、流行体感スコアや1年後の流行予想スコアでは、認知率の高い30~50代女性が他の層を上回っています。

インターネットで手軽に利用でき、生産者とのつながりも楽しむことができる産地直送サービス。新鮮で旬の食材や、規格外などの珍しい食材が産地から直接届くことに魅力を感じている人は多いようです。

現在は利用していなくても、今後の利用意向が高い層もいることがわかりました。一方で、産地直送にこだわらない、必要なときにすぐに買いたい、値段が高いといった意見も。メリットが広く認知されることで、産地直送サービスの利用が拡大するかどうか注目されます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。「フォロー」と「スキ」をいただけると今後の励みになります。「スキ」は記事下の「♡」を押してください。「フォロー」の場合にはログインが必要になります。

【調査について】

LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査

調査対象:日本全国の18~59歳男女

実施時期:2021年9月8日~2021年9月11日

有効回収数:2108サンプル

※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック

※表/グラフ中の数字は小数点以下第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100%にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なる場合があります

【調査データの引用・転載について】

調査データの引用・転載の際は、必ず「出典:LINEリサーチ」と明記いただけますようお願いいたします。引用・転載先がWebページ(メディア/ブログ等)である場合には、該当ブログ記事のURLをリンクしてご掲載ください。

報道関係者様による引用の場合、利用・掲載状況の把握のため報道関係のお客様からのお問い合わせまでご連絡いただけると幸いです。

【LINEリサーチについて】

『リサーチノート』はLINEリサーチが運営する調査メディアです。LINEリサーチでは500万人を超える豊富なモニターによりテーマごとに様々な調査が可能です。スマートフォン調査をお考えの場合は、お気軽にご相談・お問合せください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?