それゆけ李白マン~中国街歩き詩選~ 第49回 城壁の上でぼくが妄想すること

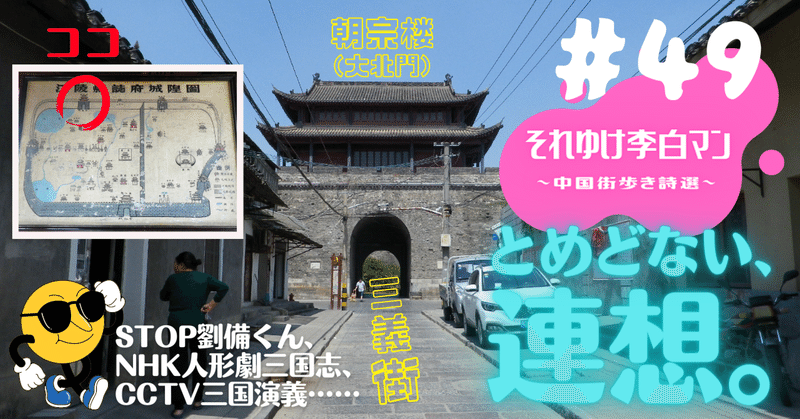

(67)そのまま三義街(サンイージエ)を進んでいくと、荊州古城の大北門(もとの名は拱極門)が正面に見えてくる。城門の上には朝宗楼なる櫓(やぐら)が座し、これぞ実戦的ホンモノといった観がある。現在、古城の六つの門のうち、櫓が保存されているのは二カ所だけ。この大北門と、昨夕訪れた東門(旧寅賓門)である。思うに、城楼のすがたは地元民の生活風景越しに望むといっそう「雰囲気」が増す。此処(ここ)には黄色や桃色のカラフルな旗もなければ、大げさな提灯もない。見たところ、観光客の来訪がほとんど意識されていない様子である。第一、誰もそれを当てこんだ生業(なりわい)をしていない。よって、こちらも至極自由な設定・ノリで散策できるのだ。昨日の西門よりも、さらに蕭然とした環境。ぼくは、荘厳な櫓を戴(いただ)く城壁へと一歩一歩近づいていった。日差しはなお熱く、城門や家々を照りつけていた。そんな光の加減によるものか、それとも辺りの場末めいた風情のためか。まるで埃(ほこり)立つ西部劇の舞台を目の当たりにしているような、どこか危うい雰囲気に思わず息を呑む。

(68)それはそうと、やはり城楼はみごとである。時代を問わず、もし中高生の修学旅行などで此処へ来ることができたら、さぞかし盛り上がるのではないか。おそらく90年代までの背包族(バックパッカー)ならば、三国志ファンを中心に当地へ立ち寄る人も多かっただろう。いまは日本の学生が目を輝かせてやって来るとはあまり思えないけれど(ホント日本人をまったく見かけないのだ)、それでもやはり日本人向きの旅先であろうと思う。古(いにしえ)の城があり、英雄がいて、街の歴史を誇る同時代人がいるという点で、新興都市にはない渋い魅力が際だっている。さて、昨日の西門とおなじく城壁に上がるには、まずは「たのもう」と言って切符を買い、鉄製ゲートを通過しなくてはならない。ところが、切符のQRコードを読み込ませても三本バーが作動しない。なんだ故障してるのか。仕方なく助けを呼ぶと、切符売りの爺さんがのそのそと出てきた。彼は、フォッフォッ見てごらん、こうすればいいんだ、と堅牢な扉を逆側にこじ開けた。すると、ゲートにやっと体をねじ込めるだけの隙間ができた。ほら行きなさいと言う。ずいぶん強引だなと思いつつ、ぼくは礼を言って入場を果たし、さっそく城門へと上った(爺さんは上機嫌で小屋に帰っていった)。それにしても、城楼がこんなふうに城壁・城門とセットで保存されている例は少ないだろう。清の道光18年(1838)の再建、重檐入母屋造りという。二階建てで急勾配の階段が据えられているほか、とくに細工らしい細工はなく、内部はほぼ「がらんどう」。隅っこのほうに展示用の矛(ほこ)が立て掛けられ、それから荊州古城の大きな絵地図が目立つのみ。あまり人の手が加えられていない素朴な感じがかえって良い。人間、視覚情報が一変すると、つられて心持ちも別世界へ移ろう。ぼくは数分前までの路地裏散策の興奮を忘れ、ふいにゲーム三国志と人形劇三国志の音楽を思い出しながら、この場所の物見台や武器庫としての実用的役割を想像してみた。

(69)そして数々の記憶をたどっていくうちに、ぼくは三国志エピソードに材をとったコミック作品、『STOP! 劉備くん』を思い出した。ほとんどの読者には伝わらないかもしれないが、ともかく魏・呉・蜀の名だたる英雄たちが、ほぼ三頭身のゆるキャラに変じ、ひたすら「三国志あるある」のおトボケをかましていく、そんな四コマ漫画である。このマニアックな作品に登場する雑兵(ぞうひょう)Aこと、ずぼらな末端兵士の間抜け面がふいに脳裏に蘇ったのである。呉の武将・周瑜のもとで、彼はいつ如何(いか)なる状況でも戦闘とまったく関係ない一芸を披露したり、クールな現代ネタを放り込んできたりする。雑兵Aとは、そんな典型的脱力キャラである。そして、いざ完全オフのひとり旅でこの城楼へ上がってみるとだ、とても華々しい英雄の心持ちにはなれない。講釈師の名調子が紡(つむ)ぎだす、格好良い、そして理想的な英雄伝よりむしろ、マイペースでヤワな雑兵の言動のほうにこそ、よりリアリティーを感じてしまうのである。実際に此処を戦場として、命のかぎり戦った者がいたのだなと感慨に浸ってみるが、そうはいっても軍勢の中には、戦功を挙げて出世したいと目論みつつも、とりあえず農閑期に飯を食わせてもらえればいいなんて輩が混在していたとしても何ら不思議ではない。そもそも荊州は「兵家必争之地」なんて物騒なキャッチフレーズが付与されるほど、争乱の絶えない城だった。契約ありきの雑兵としては、ガチな精鋭たちの陰に隠れて、なんとか戦況を見極めて生き延びたいと願うはずではないだろうか、と思うのである。そういえば歴史ドラマなどを見ていると、守備兵は戦のとき、かような場所から敵方に矢を放ったり槍(やり)で突いたり、煮えたぎった湯や油、岩石や火の玉、はたまた糞尿を浴びせたり、あるいは敵方の梯子(はしご)を外したりする。そうするもんだと心得ているが、ああいうのは、はたして訓練どおり上手くいくのだろうか。なにしろ敵も本気でやって来るし、障害も多すぎる。正面からは、映画『英雄(HERO)』みたいに大量の弓矢が雨あられと飛んでくるだろうし、テコを利用した大型投石機に狙われたら、ひとたまりもない。仲間だって次々に射られたり斬られたりするだろう。そうなると、傷ついた怪我人も運ばないといけない。油断していると、松明(たいまつ)や矢から火が燃え移って火傷(やけど)もするだろう。うかつにも足元を滑らせ、糞尿をこぼしてしまっても一大事。一生の名折れだ。そうだ、飯もたらふく食わねばならぬ。また敵将やその部隊にツッコミどころがあれば、ワァーワァー囃(はや)し立てて戦意を喪失させるのも雑兵の役目だ(三国志ドラマにはそんなシーンがよく出てくる)。ひとたび号令がかかれば鬨(とき)の声を上げねばならないが、うっかり太鼓や鐘の音を聞き違えて、指示と異なる行為に及んではまずかろう。「軍規に照らして斬首(ざんしゅ)する」の台詞は聞きたくない。そうそう、持久戦では味方にも警戒を要する。兵糧事情が悪化すると、必ず升(ます)の大小をごまかす担当者が出てくるから、気がついたら大勢でわめいて、徹底的に非難・糾弾しないといけない(あれは曹操軍のエピソードだったか)。こんな調子で妄想はやまぬが、結論をいうとヤワな雑兵にとって、とにかくリアルな三国志は疲れそうだし忙しそうだし、早々に挫(くじ)けてしまいそうである。いま眼下の街は、まるで昼寝中であるかのように静まりかえっている。平和なものだ。戦の絶えない時代があったなんて信じられない。だけどこの城には、たしかに関羽の軍勢がガチで駐屯していた。いや、ぼくみたいにだらしない雑兵たちだって、時には身体を張って必死に城を守っていたのかもしれない。何故かというに、それはやっぱり自分たちの暮らしを守るため、そして明日を生きるためにだ。昼どきの静寂な街を見回すうち、だんだんとそう思えてきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?