それゆけ李白マン~中国街歩き詩選~ 第44回 晴れた日は母なる長江(かわ)で洗濯を

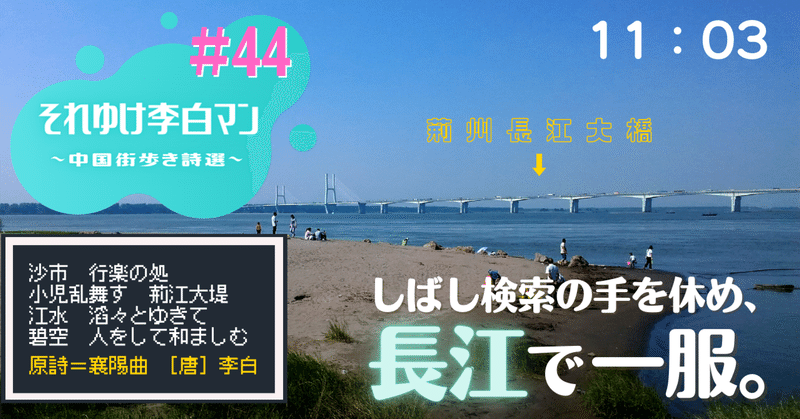

(58)園内では古(いにしえ)の塔を取りまく鬱蒼とした樹々が聖なる時間を支配し、また降りそそぐ陽光がこれに乱反射して、複雑な明暗を生んでいた。小鳥のさえずりも聞こえる。外縁には、長江の堤防に沿って亭廊が造成されている。塔の見学を終えて、今度は長江を望もうかとそちらへ近づいていくと、亭廊のなかでは年の頃アラフィフとおぼしき男女数名が、古めかしいラジカセで軽快な音楽をかけてステップを踏んでいた。すぐ近くで、サックスを練習している若者もいる。みんな熱が入っている。空はどこまでも高く、そして眼下の長江は空より青くてまばゆい。輝く長江をバックに、亭廊の暗がりで娯楽に興じる人々の影は、どれも上品さを湛(たた)えつつ、また何ともいえず妖(あや)しげでもあった。さて、いよいよ長江とご対面だ。此処(ここ)は、荊州長江大橋を間近で見られる絶景スポットである。橋は全長8,841米(メートル)、橋梁部分は4,397米、2002年開通の吊り橋、斜張橋である。日本では、瀬戸内海のしまなみ街道を構成するタタラ大橋、さらに名港中央大橋がこの様式にあたるという。眼前の海のような水面に架かる、白い橋梁は、とびきり優雅である。そして、砂利船やケミカルタンカーとおぼしき細長い貨物船が、時おり視界の外から出現しては、悠然と橋の下を通過していく。プァーッ、という甲高い汽笛を聴きながら、まったり等速度で移動する船に目を当てていると、文字どおり完全に時を忘れる。そして汽笛が収まると、また軽快なラジカセ音楽の世界に引き戻される。時おりシンセサイザーのゆらぎ音が入る、どこか80年代っぽい音楽だ。これにより、今度は時代感覚さえも狂わされる。ちなみに、当地点の江幅(かわはば)は2公里(キロ)ほどあり、しかも巨大な中洲がある。橋の向こう側はその中洲の茂みに隠れているから、橋のすがたを目でたどっていっても、ここから本当の対岸は見えない。呆(あき)れるほどスケールの大きな眺めである。長江の流れはうっとりするほど、のんびり。橋上のクルマと水上の船は東南西北(ドンナンシーベイ)、此処に交差し、天下の物資を黙して運ぶ。ぼくの前を、こうして万物が流れている。とても中国っぽい、感動的なスペクタクルである。これで一羽のカモメでも飛んで来れば、「天下の一沙鴎」などと(杜甫「旅夜書懐」)、きっと誰でも己になぞらえて詩を詠むことだろう。

(59)カラッとした日常性を帯びる、リアルな長江の風景は、控えめに言おうと辛めに採点しようと、まだなお最高の眺めである。本当にこの開放感はたまらない。朝に夕に散歩したら、きっと良い気分だろう。率直に言って、日夜お疲れの日本の皆さんを連れ出したいくらいである(もっとも、まったくお望みではないかも知れないが)。向こう岸は背の高い木立(こだち)がどこまでも続いていて、とても市街地と呼べる眺めではない。此処は大自然との結節点でもあるのだ、と気づかされる。亭廊の中を進んでいくと、途中、一人のおっさんが後ろ手を組み、高さ二米はあろうかという巨大な流域地形図に目を当てていた。ぼくも立ち止まって、しばし腕を組む。これはなかなか親切な掲示だ。地図は衛星写真を素材として、長江中流域の支流・湖沼や都市の名を示す。西は宜昌・巫山、東は武漢・黄崗・鄂州、南には岳陽・常徳といった土地をカバーする。眼前の長江のドデカさに驚嘆しながら、広域の地形をこうして立体的に俯瞰できるとはありがたい。そういえば、旅先で長江を見るのは何回目だろうか。ぼくの場合、最初の機会は、全日空機の成田―北京路線のフライトで上空から見下ろした時のことである。客室乗務員の説明によれば、それは上海市周辺の田畑の風景であった。時は1992年夏。政治的な理由のためか、今では考えられない迂回ルートを飛行していたのである。それから思い起こしていくと、春の重慶・朝天門、秋の馬鞍山・採石磯(さいせきき)、鎮江・金山寺、そして真冬の南京・長江大橋といった地点で、ぼくは長江と対面した。大ざっぱにいうと、重慶が長江上流、馬鞍山以降が下流域であり、いま自分のいる荊州は中流といえる。そして、これらの地点の風景がたしかに現在地へと接続しているのだと考えると、なにか感慨深いものがある。流域の各都市の思い出が、上流から枝番その1、その2、その3といった具合に順序立てられて、いま自分の記憶フォルダのなかで明示的に保存された感じがする。ちなみに、長江下流域に揚子江の名があるように、荊州や武漢をふくむ中流域には荊江の異名がある。だが、取ってつけたようにここで呼び名を変えるのも妙なので、このまま長江と書く。今夕、ぼくはもう少し下流の武漢を訪れる。そうすれば、ぼくの頭はさらにスッキリと整理されて、長江流域の広がりや都市の位置関係といったものを、旅の経験からより具体的・体感的に落とし込めるようになるだろう。長江にその身をそそぐ支流たち、すなわち岷江、嘉陵江、烏江、漢水などにも、大河の分節としての働きがたしかにあり、それぞれに大小各級都市の連なりが存在する。一口に長江流域といっても、関係する社会や文化は多様であり、人の数も膨大であるということは(全流域人口は4.5億ともいわれる)、ぼくたちはクールに押さえておくべきだろう。長江とはまぎれもなく中国における水運の大動脈であるが、そのスケールからいうと支流もまた大規模な交通路であり、また文明をつなぐ道とも捉えるべきなのだ。

(60)公園を出て、川べりに下りる。コンクリートのなだらかな斜きである。この斜面の中ほどに平らかな部分があり、歩行路としてあるので、そこを進む。歩き出してすぐに、坊主頭の男三人組とすれ違う。おそろいの黒い海パンを穿(は)き、オレンジの浮き輪と黄色いフィンをぶら下げている。遊泳客か、それとも警備・救助の任に当たる者か。もうすこし行くと、今度は一人の女性が洗濯をしていた。そこは水面まで階段状になっている部分で、彼女はうまいこと段差に腰を下ろし、一心にチャプチャプやっている。黒のTシャツに、下はどうやらパジャマのようだ。これはこれはお姉さん、母なる長江があなたの洗濯場ですか。今までに江辺(かわべ)の洗濯風景なぞ幾らも見てきたけれど、いくら徒歩圏内だからといって、自分とこの衣類を長江で洗うとは大胆すぎる(しかもパジャマ姿で)。彼女は足を大股に開いて、脇目もふらず洗いまくっている。もしかしたら、自宅の洗濯機が壊れたのかもしれない、なんてことも考えたが、いやこのロケーションでの豪快かつ手慣れた洗いっぷりは伊達じゃない。なお、かたわらに置かれた洗剤品牌(ブランド)は、沙市日化社製の一比四(イービースー)。これも余談だが、ネット情報によると、沙市日化は荊州の地元企業。かつてテレビ普及期のCMによって、その商品名「一比四」を全国に轟(とどろ)かせたという(これもビリビリ動画で当時の映像を確認することができる)。昭和の日本でいうなら、さながらミツワ石鹸のような存在だろうか。このほか、堤防内には海パン姿で腕立て伏せをしている爺さんもいれば、釣り糸を垂らして江面(かわも)を見つめているおっさんもいた(釣客はお手製らしき銀色の笠なんか被ったりなんかして、熱中症対策も万全である)。いやはや。みなさん、大変自由にお過ごしのようだ。さらに東へ進むと、川に突き出した50米四方くらいの砂浜が広がり、そこでは子供連れを中心に数十人が水遊び、砂遊びに興じていた。大人も子供も水着姿はおらず、みんなタウン仕様の格好である。その部分だけを切り取ってみたら、もうどこの国の水辺だかよく分からない。平和に流れゆく長江のふちに、万国共通の平和な顔して遊んでいる彼らがいる。それを眺めるぼくも、思わず頬がゆるむ。平板電脳(タブレットパソコン)と数碼相機(デジカメ)からしばらく手を離し、大自然に心をゆだねて遊んだ。

沙市 行楽の処

小児 乱舞す 荊江大堤

江水 滔滔とゆきて

碧空 人をして和ましむ

*原詩「襄陽曲」 襄陽行楽處 歌舞白銅鞮 江城囘淥水 花月使人迷

李白の詩。長江といえば、彼の詩『早発白帝城』の「千里の江陵一日にして還(かえ)る」や、「滾滾長江東浙水 浪花掬盡英雄」ではじまる『三国演義』の冒頭の詞があまりにも有名である。だから、読者諸兄の多くもそうであろう、ずっとそんな雄大で大がかりなイメージを抱いてきたが、現地で出会うこんな点景もまた、旅の良きアクセントである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?