感覚型の落とし穴。(ユング心理学のタイプ論)

「村上春樹、河合隼雄に会いにいく」を読んでから河合先生の本を読みあさっています。河合氏は日本に初めてユング心理学を広めた方です。

今日はユング心理学の「タイプ論」について書いていきます。

一般的態度、内向と外向

ユングは同じ事象をみても考え方や捉え方が違うことから2つの一般的態度にわけました。よく聞く「外向」「内向」です。

外向型…関心や興味が外界の事物やひとに向けられ、それらとの関係や依存によって特徴付けられている。

内向型…関心が内界の主観的要因に重きを置く。

普通はこれら態度を両方持ち合わせていますが、どちらかが習慣的に現れ、片方は陰に隠れていることが多いです。

四つの心理機能

ユングは上の一般的態度とは別に、個人はそれぞれ最も得意な心理機能をもっていると考えました。原則的には不変な心の活動形式です。

心のどの働きが強いかで、「思考型」「感情型」「感覚型」「直観型」の4つに分けました。

思考は「物事を論理的に捉え、理屈で判断しようとするタイプ」、感情は「自分の好き嫌いや喜怒哀楽を大切にするタイプ」、感覚は「物事を感覚的にそのまま捉えるタイプ」、直観は「ひらめき型で、物事の本質を直観的に捉える能力の優れたタイプ」です。

例えば、灰皿を見たときに以下のような違いが生まれます。

・思考機能→瀬戸物に属すること、割れやすさなどを考える

・感情機能→感じがいいとか悪いを決める

・感覚機能→形や色を的確に把握する

・直観機能→幾何の円に関する問題の解答を思いつくように属性を超えた可能性をもたらす

「思考」と「感情」、「感覚」と「直観」は対立関係にあり、これを主機能と劣等機能といいます。劣等とは、弱い機能とか、そういう意味ではなく「未分化」ということである種強いと言えます。

たとえば、非常に知的な思考型の人が、意外にも陳腐な美談に感動してしまって涙を流したとき、その人の強いけれど未分化な劣等機能(感情)が制御を超えて現れたと言えそうです。

また、第二次機能、第三次機能も重要です。

例として、「思考」型の人は単に考えるのみではなく、その素材を提供するものとして「直観」か「感覚」かを第二次機能として持っています。個人は、主機能をまず頼りにし、補助機能を助けとし、その開発を通じて劣等機能をも徐々に発展させてゆくのです。

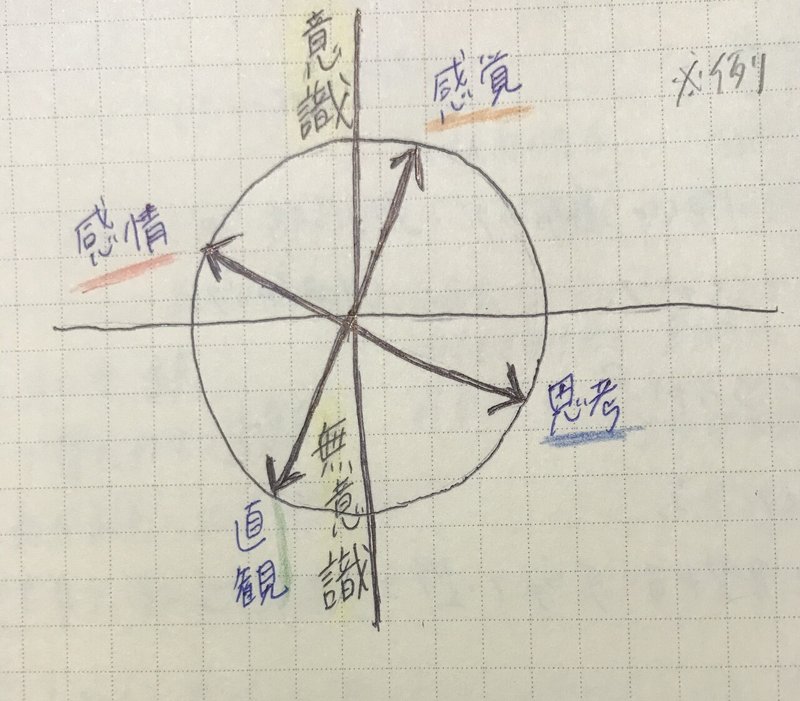

↓以下の図は、「感覚」が第一次機能、「感情」が第二の場合です。

主機能を開発しすぎて、劣等機能の抑圧が効かなくなり神経症になる人、あるいは、周囲の期待に応えようとして主機能の発展を抑えて悩む人もいるとのこと。親とタイプが違うことで、理解を得られずに性格の改変を強いられることもしばしば起こりえます。

ちなみに、劣等機能の開発をすぐ行うよりは、補助機能の発展を心がける方が適当なことが多いようです。

また、自分と型の異なる人を理解するのは困難であるとのこと。一口に〇〇が好きと言っても好きなポイントが違ったり、内向と外向の人はわかりあえなかったり。

タイプ論は正直当たっているのか??というところもありますが、河合氏のコメントは取り入れたいです。曰く「自分の性格を改変し発展させてゆくべき方向を見いだそうとしたり、今まで不可解だった人をよりよく理解しようとしたり、人間関係を改善してゆこうとするときに、よき指標となることは、相当強調してもよいものと思われる」

テストしてみた

別の本、「面白くてよくわかる!ユング心理学」(福島哲夫著)で自分の類型をテストをしてみました。

こちらのサイトさんに本のテストページの複写画像があります。出版社から許可をもらったとのこと。

https://blog.goo.ne.jp/since2007_1984/e/eb50813215bcaddc1948e9b806198096

以下でも似たテストが受けられます。結果はだいたい同じでした。

http://miztools.so.land.to/js-tools/diag/Jung.html

*参考

4つのタイプの特徴

思考型:物事を論理的に理屈で捉える。物事に一貫性や意味を求める。物事を分類し、比較する。

感情型:自分の好き嫌いで物事を判断する。喜怒哀楽、快不快、善悪の判断が中心。どんな人とでもその場の話題で楽しく話せる。

感覚型:物事をそのまま感じ取る。好き嫌いとは関係なく、物事を並列的に捉えている。事務的な処理も淡々とこなせる。

直観型:今、見聞きしておるものとは別のひらめきが生まれる。本質を把握する。ひらめきについて、調べて確認したりはしない。

(「面白くてよくわかる!ユング心理学」から。長いので外向/内向別は割愛。)

私のテスト結果は以下でした。

「外向・感覚型」9点、「内向・感覚型」7点、「内向・感情」6点、「外向・直観」6点……「外向・感情」1点(笑)

外向が1位とは意外でした。「感覚」は割と思い当たりがあります。

さらに、感覚型とは

「ユング心理学入門」によると、

・「外向的感覚型のひとは、まさにリアリストそのものである。客観的事実を、事実そのままに受け取って、その経験を集積してゆく。これに思考や感情の助けがあまり加わらぬときは、このひとは気楽な、そのときその場の現実の享受者となる。」

・「これが低級化すると、粗野な享楽主義者となり、異性を感覚を楽しませる対象としてしか考えられなくなったりする。」

(そういえば前職ではおじさんの相手よくしていた)

・あと、形や色のセンスがいいらしい。(服装は褒められることが多い)

劣等である直観機能が暴走すると、

・たまにひらめきを元に投資や新企画をすると失敗する。(うーん、外れることもあれば当たることもある…が、思い込みが強くて実際は違うことはある汗)

・外向の場合は、おしゃれとグルメに精を出しすぎて全くお金がなくなる、あるいは借金することも。 (そんなことはない…)

1位と2位が「感覚」で占められているとは、どんだけ感覚で生きているんでしょうか…リアリストなのか、内向感覚の特徴である「主観の強度を頼り」にしているのか、どっちもなんですかね。

でも確かに、感覚で生きてきた自覚はあって、感覚だけに頼りすぎた結果、たまに、どこかでつまづく原因になっています。

学生時代、K塾の講師バイトの面接で、英語の問題出されてその場で説明してくださいと言われて、うまく言葉が出てきませんでした。仮定法過去の問題でした。

私は、そんなの感覚で解いていたから説明できないよー!とパニック、「こうなってこうなるからこうなるんじゃないですかねえ…(適当)」と、案の定落ちました。この時私は塾講師や先生業は無理だなと悟りました。これで英語が一番得意科目だったのだから驚きです。

結局、ほかで家庭教師のバイトをしていましたが、そのときは、感覚の説明にならないよう苦心しました汗

学生時代は運動部に所属していましたが、これも「感覚」でした。他の子たちはかなり技術本を読んで練習していましたが、私はあまり本は読まず、体と実践で染み付かせる形。それでレギュラー入りしていたので、このやり方でいいのかなと進んできました。

何となく感覚でわかるから押し進めてきましたが、なかなか怪しいところがたくさん。

今の仕事では、精密性や、成果物にミスが出ないようきっちりルールに沿って進めたりする必要があるのですが、そこを感覚でやるのではなく、「補助機能」の「思考」も使ってやっていこうと思いました。

ところで、「感覚」の劣等機能は「直観」らしいのですが、テストだとそこそこ高い値が出ました。このへんは何ででしょう。1番低かったのは、「外向・感情」でした。(「学校や職場の女同士の会話はくだらないと思う」で「はい」つけてしまった人なので…)

ユング心理学ではこの劣等機能が「夢」に現れるなど、夢分析やコンプレックスの話にも繋がってきます。日常でも注目してみようと思います。

●関連

お読みいただきありがとうございました。サポートいただけると励みになります!