本を読まないわけ

大学では文学部だった。

本を読むのはもちろん嫌いではなかった。

嫌いだったら元から文学部なんかに入ってなかったろうし、卒論を書いて卒業なんかしてなかったかもしれない。

ただ「本を読むのが好きだった」と言うと語弊がある。「読んでいる間はその本が好きだった」と言う方が当たっている。

言葉のあやのように聞こえるけれど、実際その通りなのだから仕方がない。

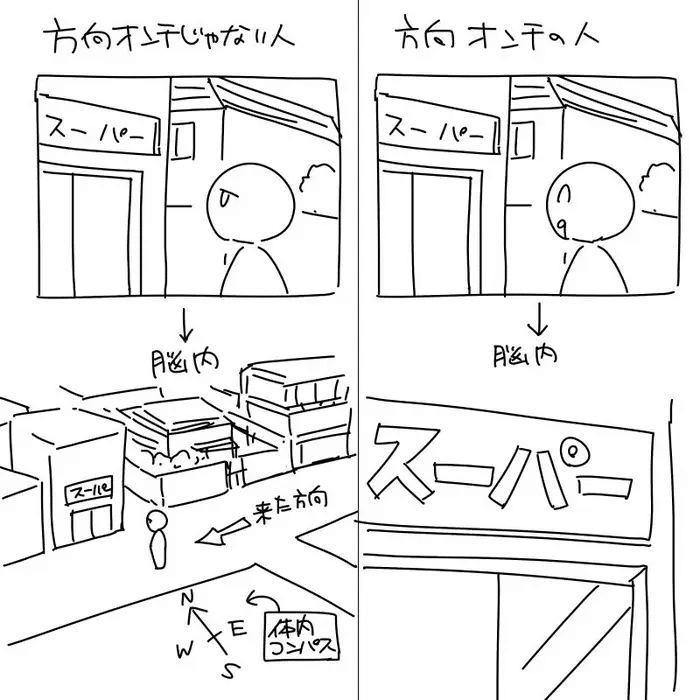

人には「何とか脳」というか、記憶に残りやすいものに違いがあるとどこかで聞いたことがある。

文学部なんだから読んだものを最小限覚えているくらいでないとやってられない。当時は気づかなかったが、自分には文字内容の記憶能力があまりなかったようだ。読んだものを片っ端から忘れていく。「10冊ほどあれば一生いけるんじゃない?」取り巻きによく笑われたものだ。脳が文学向きでなかったとすると、結果から言ってそっち方面の仕事についてなくてよかった。

本の内容を覚えていないからと言って何も覚えられないわけではない。

人の顔はすごくよく覚えているし、道や建物なんかもよく覚えている。とりわけ音には敏感で記憶に残るようだから「映像脳」か「感覚脳」なんだろうか?「論理脳」っぽいところにも自覚がある。

仕事にしているのだから当たり前と言われればそうかもしれない。でもそれは原因と結果が逆転している。脳が音に敏感でしっかり記憶しているからこの仕事が続けられている、と思っている。

決して裕福な家庭に育ったわけではないので、学生当時でもレコードを買い漁ったり頻繁にコンサートに行ったりはできなかった。

その代わりFMラジオの番組を録音しまくり、カセットテープにダビングして通学路でいつも聞いていた。前に「メディア」の中で話したが、この時のカセットを今だに宝物のように大事にしている。

この頃聞いた作品と演奏は記憶の中に絶対的に残っている。これが今だにリファレンスとなっている。

同時に長年の経験で自分の「好み」がはっきりしてきたせいか、ラジオで流れてくる作品を誰が演奏しているかまでピタッと当たることもある。大抵は当たらずとも遠からず。自分でもびっくりすることが多い。特に大嫌いな演奏家を当てた時なんかは大笑いする。積み重なった記憶が成した技だと思う、、、

絶対音感はない。それとこれとは話が違う。「自分だったらこう弾きたいな」が基準になっている。別に弾けなくてもいい。その基準に近いのか遠いのかで好き嫌いが分かれるようだ。昔、指揮者のレオポルド・ストコフスキーがあるバイオリニストにバッハの無伴奏を指導している様子をビデオで見た。曰く「バイオリンをやっていたらこう弾いていただろうな」と笑いながら言っていた。

話がずいぶん逸れた。

フランスに来ていよいよ本は読まなくなった。この歳になって知識欲も薄れてきた気がする。特に最近では活字にへばり付くのが億劫になってきた。読むのはニュースくらいで十分。どうせ覚えていないし、、、

音楽にしてもわざわざ買ってまで聞きたいと思わない。本当のところ、気に入った演奏は大体昔のものだからすでに頭と耳に残っている。「若手の天才演奏家」は1分も聞けば十分だし、20-30年後に現役でいるかもわからないのに何を騒いどんじゃと思ってしまう。本当の天才もいる。そんな天才が毎年わんさか現れるわけがない。少し愚痴になってしまった。

たまに純文学も試してみる。印象として頭に残るだけで内容は朧げなまま。思い出そうとしても悲しいかなほとんど何も出てこない。

本は読まない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?