「思念体」の研究(序論)――メタバース、アンドロイド、サイボーグ化が拓く新しい世界観とその問題意識

はじめに

最近、これまで〈自己完結社会〉論で「思念体」や「脳人間」という概念を使って述べてきたことを、「「思念体」の研究」という形でひとつの研究テーマとして構想できないかと考えています。以下、その内容について、現時点でお話しできることをまとめてみました。

まず、ここでの「思念体」とは、AI、サイボーグ、メタバース、アンドロイドなど、21世紀の技術的環境によって生みだされることになる想像上の人格のことを指しています。

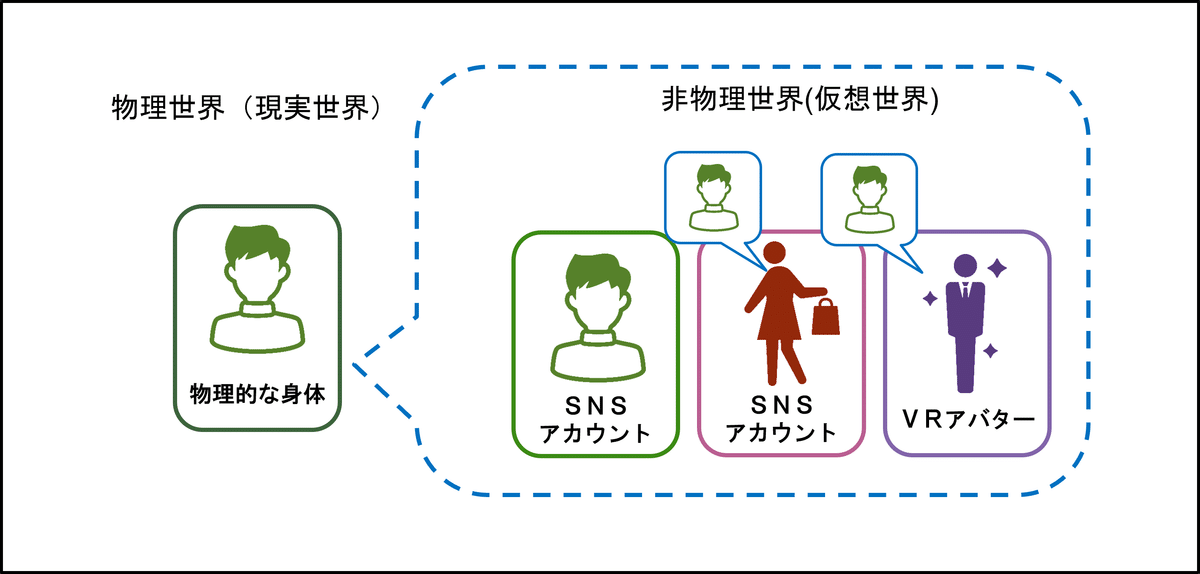

おそらく現在の私たちの世界観においては、人間の本質はこの物理的な身体にあり、そうした身体的な私がインターネットやVR空間といった「仮想世界」に関与して行くと想像されています。

つまり「物理世界」にこそ“本当の現実”や、”本当の私”が存在しているのであって、インターネットやVR空間を含んだ「非物理世界」がどれほど精巧に見えようと、それは本来の現実ではなく、またそこに存在する私は、あくまで「物理世界」にいる本来の私の影のようなもに過ぎない、といったようにです。

「「思念体」の研究」が想定しているのは、科学技術が進んでいくと、こうした世界観に、ある種の逆転現象が生じるのではないか、あるいは、こうした世界観とは異なるまったく新しい世界観が成立してくるのではないか、ということです。

それは、人間の本質が、身体から切り離された精神体としての「思念体」にあって、その「思念体」としての私が、「物理世界」の身体やロボットアバター、あるいは「非物理世界」のVRアバターという形で、現実世界に具現化するという世界観です。

ここでは「物理世界」と「非物理世界」が現実として同等の価値や意味を持つものとして理解されます。そして身体的な私の存在が、数あるさまざまなアバターのうちの一つに過ぎないものとして理解されているところがポイントです。

本論では、そうした世界観がなぜ成立しうるのか、またそうした世界観が私たちにどのような問いを投げかけるのか、ということについて考えてみたいと思います。

1.議論の出発点

(1)ポストヒューマン時代

近年、「ポストヒューマン」という言葉を耳にする機会が増えたかもしれません。ポストヒューマンとは、post(後に)+human(人間)で、「人間以後」を指す概念です。

こうした概念が出てきた背景には、急速な科学技術の進展の進展がありあます。例えばAIがさまざまなビッグデータを解析して、利用者に最適化された情報やサービスを提供する場面が増えています。また自動運転の車両や自律型致死兵器システム(LAWS)、そして近年ではチャットGPTや生成AIが象徴するように、これまで人間にしかできないと考えられてきた領域にまで、人間以外の存在が入ってくるようになっています。

さらに医療技術や生命操作技術でいえば、人工臓器、生殖医療、ゲノム編集、エンハンスメント(能力強化)、老いの「治療」といった形で、ある種の人体改造を可能とする技術が次々に生まれてきています。

つまりわれわれが生きているのは、例えば人間ではないものによる社会の合理化、効率化、管理が進展していく時代であるとともに、身体と機械、脳とAI、治療と人体改造の境界が曖昧となっていく時代です。

筆者はこれまで、そうした文脈から、これまで人間社会や人文科学が前提としてきた“人間(ヒューマン)”の概念が通用しなくなる時代という意味を込めて、私たちは「ポストヒューマン時代」を生きている、と説明してきました。

「ポストヒューマン時代」においては、技術的な環境の変化によって、私たちの存在のあり方が変化していきます。しかしそれだけではないのです。特に今回の主題で言えば、それに伴って私たちの世界観そのものが変化するということが重要なのです。

(2)今日の主流の世界観

ここでは、インターネットやVR空間を含んだ、デジタル空間について焦点をあててみましょう。VR空間はともかくとして、少なくともインターネットは、現代を生きる人々にとって不可欠なインフラとなっています。私たちは、困ったときの解決策をインターネットに頼りますし、SNSがなければ、普段の対人関係にさえ支障が出るかもしれません。

ところが、どれほどデジタル空間が普及しようと、私たちの世界観は次のようなものでした。まず、デジタル空間とはあくまで「仮想世界」であるという認識です。つまりそれは、物理的(アナログの)世界と比較して、厳密には「現実」とはいえないもの、あるいは物理的世界の現実を模造しただけの、劣化したものであるという理解です。

例えば私たちは、すでにSNSを利用して、物理的には会ったことがない、さまざまな方と社会関係を結んでいます。裏アカウントを利用して物理的な身体との結びつきを隠し、互いにそうした情報を抜きに交流することもしばしばです。

しかし私たちは、デジタル空間内で出会う人々の背後に、常に物理的な身体を持った何ものかがいることを想定しています。同年代だと思って会話をしていても、その方は、”本当は”まったく異なる年代の人間かもしれないと想像し、恋心を抱いた方がいたとしても、その人の属性は、本当のところどうなのだろうかと想像します。そうしたことを意識せざるを得ないということです。それはなぜなのでしょうか。

それは私たちが、人間の本質とは、あくまでこの身体を持った物理的な私の方にあると理解しているからです。本来の現実とは物理的世界のことであって、デジタル空間がどれほど発達しようと、それは物理的現実に劣る「仮想」のものに過ぎない。デジタル空間に存在する私は、物理的な世界にいる本来の私の、いわば影のようなものに過ぎないというようにです。

こうした想像は、現在のわたしたちにとってはきわめて常識的なものかもしれません。ところが20年、30年先、あるいはより将来の世界においては、それとはまったく異なる世界観が成立しているかもしれないのです。

ここからは、そうした世界観の変容に関わる技術的背景について見ていきたいと思います。

2.「思念体」が成立する技術的環境

(1)メタバースがもたらすもの

この5年ほどの間、メタバースという言葉が流行しました。メタバースとは、meta(超越)+universe(宇宙)からなる語で、N・スティーヴンスンの小説『スノウ・クラッシュ』に由来する、インターネット上に構築された三次元のVR空間を指す用語です。

2023年時点では、メタバースという言葉の流行自体はやや下火になっているように見えるかもしれません。特に最近では、MR(Mixed Reality)やXR(Cross Reality)という概念も登場し、メタバース単独というよりも、拡張現実などと組み合わせることで、さまざまな可能性が模索されているようにも見えます。

とはいえ、筆者が注目したいのはあくまでメタバースです。詳しい方にはいまさらな説明となりますが、その中心となる技術は、VR空間を知覚できるVRヘッドセットと、身体の動きをメタバース内のアバターに再現させるためのトラッキング技術です。

参加者はVRヘッドセットとトラッキング機器を装着し、メタバース内にアクセスします。そして物理的な身体と同期した行動をメタバース内のアバターに再現することによって、これまでのネットゲームなどとは比較にならない高度な没入感を体験できるようになるのです。

メタバースが話題を呼んだのは、それが大きな投資やビジネスチャンスをもたらすものだと考えられたからでしょう。実際、物理世界に存在する街をそのままVR空間に再現し(デジタルツイン)、そこでイベントを開催するといった取り組みが行われています。

近年ややブームが過ぎたように感じるのは、投資や収益化の機会を狙っていた人々の期待が落ち着いてきたからだと思われます。おそらく今日のメタバース界隈は1990年代のインターネット黎明期に近く、注目すべきはこれからです。デバイスが現在のスマホのように身近で使いやすくなり、インターネット上のコンテンツや、アプリに相当する諸サービスが充実することで、物理的世界とは異なる独自の経済活動、社会活動の舞台が成立してくる可能性があります。

ただし本論にとって重要なのはここからです。以上の説明は、メタバースをあくまで物理的世界の現実の延長線上にあるものとして理解するものでした。しかしメタバースの真価が発揮されるのは、おそらく物理的世界の延長ではなく、それを物理世界とは異なる「もうひとつの現実」と捉えられるときだと思われるからです。

例えば『メタバース進化論』(技術評論社、2022)の著者でVtuberのねむさんは、同書でメタバースの本質のひとつを「アイデンティティのコスプレ」と表現し、「なりたい私」を実現できる点にあると述べています。

下の図は『メタバース進化論』からの引用ですが、ここでは物理世界の私のアイデンティティも、メタバース内のアバターとしての私のアイデンティティも、同じ「私の魂」を映し出したものであるということが比喩的に述べられています。

つまりアバターとは、場合によっては自分さえ気がついていなかった、もうひとつの自分の姿であるということが、この図から説明されているのです。

もっとも筆者は、この図が、それ以上の重要な示唆を含んだものではないかと考えています。なぜならここでは、メタバースが物理世界の現実と同程度の価値を持つ「もうひとつの現実」になりうること、またそこで具現化されている二つの人格が、現象面で連続したものである必然性はどこにもないということが示されているからです。

つまり「身体の私」が主となり「アバターの私」が属になるのではなく、かといって「アバターの私」が主となり「身体の私」が属になるのでもない。私たちは複数の現実、複数の人格、複数の人生を両立できることが、ここでははっきりと示されているからです。

もちろん、VRアバターを物理世界の私の人格と結びつけて利用することも可能でしょう。実際、身体的な病気や障碍などで出歩くのが困難な方、対面でのコミュニケーションは苦手でも、アバターであればコミュニケーションができるという方は、メタバースを通じて人生の可能性を大きく拓くことができると思われます。

とはいえ、二つの人格は切り離しても良いわけです。むしろVRアバターを用いることで、私たちは生まれ持った身体の性別や、容姿、年齢、病気、障碍などの事実とは無関係に、「なりたい私」を具現化することができます。性の不一致に悩んでいる方であっても、望んだ性別の私になることができ、高齢の方であっても、望んだ年齢の私になることができるわけです。

先に筆者は、今日のメタバース界隈がインターネットの黎明期に似ているのではないかと述べました。想像してみてください。近い将来においては、より高度なデバイスが普及し、サービスも充実化し、メタバースが独自の経済圏、社会圏として成立しているとします。あなたはそこで「なりたい私」の姿となって在宅ワークのように仕事をし、他者と交流し、多彩な人間関係を築いていきます。そこでの人格を身体の延長とするのか、あるいはまったく別の人格とするのかは、あなた次第です。

トラッキング技術は、微細な表情や目線の動きを再現し、没入感を高めるさらなる技術が登場するでしょう。すると、あとは私たちの問題ではないでしょうか。アバターの私を見て「身体の私はこうであるのに」といったことや、目の前の他者アバターを見て「この人の身体の姿はこうなのではないか」といったことなど気にするのをやめ、そこでの私の人格と、目の前にある人間関係を「もうひとつの現実」だと思うことができれば良いのです。

(2)アンドロイドがもたらすもの

次に着目してみたいのは、ロボット技術の進展です。ここで特に注目したいのは、人間を模したロボット、すなわちアンドロイドについてです。

人間の姿をしたロボットといえば、2014年にソフトバンクグループによって発売された量産型ヒト型ロボットPepperでしょう。

Pepperは感情を認識し、質問に回答し、知識を学習します。しかしPepperは二つの点において、おそらく人々がアンドロイドに求めているだろう「能力」が十分ではありません。

ひとつ目は、ヒトの形はしているものの、親しみが湧くほど人間らしくはないこと、ふたつ目は、会話自体はできるものの、そこでの会話は人間がコミュニケーションを通じて求めているものとは依然として隔たりがあるということです。

ひとつ目から考えてみましょう。確かに、Pepperに親しみが湧かないというのは言い過ぎかもしれません。実際Pepperのぎこちない姿を見て、かえって愛着が沸くという方もいるでしょう。しかし、ここで述べている「親しみ」とは、人間に似ていない何ものかがどこか人間らしいために感じる親しみではなく、何ものかが人間と変わらないために感じる親しみのことです。そして、この意味での親しみをクリアするためには、非常に大きなハードルがあるとされてきたのです。

この問題は長らく「不気味の谷」という言葉とともに語られてきました。「不気味の谷」とは、1970年にロボット工学者の森政弘さんが提唱した言葉で、人間に似せたロボットは、最初は人間に似ているほど親しみが増すものの、ある段階から急激に不気味が際立つものとなり、そのピークを過ぎると、再度急激に親しみを感じるようになるというものです。

「不気味の谷」が発生するのは、私たちが人間に似た何かを目撃するとき、それが人間的であればあるほど、かえってそこでの不自然さや違和感が増幅されてしまうからです。実際、私たちが不気味さを感じないアンドロイドを作るためには、会話の間(テンポ)、表情、まばたき、体の揺れなどの微細な動作がさまざまな形で再現できなければならないとされてきました。

とはいえここで注目したいのは、今日のアンドロイドが、すでにそうした問題を克服しつつあるのではないか、ということです。

この動画は、アンドロイド研究の第一人者である大阪大学の石黒浩さんが制作されたアンドロイドを紹介した動画ですが、このなかで登場するERICAという女性型アンドロイドに注目してください。このロボットに親しみを感じるかどうかは個人差があるかもしれませんが、技術的には「不気味の谷」はほぼ克服されたと考えてもよいのではないでしょうか。

本論にとって重要な点となるのは、こうしたアンドロイドが、遠隔操作のロボットアバターとして社会に普及していく可能性があることです。下の動画では、そうした遠隔型のロボットアバターが紹介されています。

ここでのロボットたちは、AIを通じて自律的に振る舞うのではなく、あくまで背後にいる人間によって操作されるものです。とはいえここからは、操作者がそのロボットになりきって振る舞うということも、またロボットと対面している人間の側が、背後で操作する人間を気にすることなく、ロボット自身と対話をしている気持ちになるれるという可能性も、十分に示していると思います。

こうした遠隔ロボットは、先にVRアバターを通じて拓かれうる新境地を、私たちが物理的世界の内部で実現する方法としても位置づけることができると思います。

つまり、身体的な病気や障碍、高齢などで出歩くのが困難な方、対面でのコミュニケーションは苦手でも、アバターであればコミュニケーションができるという方、性の不一致に悩む方などが、これまで難しかった労働や経済活動に従事したり、好みのロボットとなって誰かと外出したりするなど、人生の可能性を大きく拓くことができる潜在力があるということです。特にロボットアバターであれば、ロボットという身体がありますので、VRアバターとは異なり、物理的に干渉する活動に参加することが可能となるでしょう。

もっとも本論と関わって、アンドロイドに注目できるもうひとつの方向性が存在します。それは、先にPepperと関連して述べた二つ目の論点、すなわちアンドロイドに深い対話の相手、友人や恋人や家族になってもらうという方向性です。

この方面でも技術は着実に進展しています。最新の対話型AIロボットのひとつとして、以下にRomiを紹介したいと思います。動画ではRomiが、会話の文脈を捉え、雑談が得意であると紹介されています。

また最新のアップデートでは、チャットGPTを組み込んで、相談者が「いつも電車ですれ違う人を好きになっちゃったんだけどどうアプローチすればいい?」といった悩みにアドバイスを行う様子などが紹介されています。

動物のペットは、フンをしたり、病気になったり、思うように言うことを聞かない場合があります。それこそがペットを飼うことの醍醐味であると感じる方もいるでしょうが、こうした点でハードルが高いと感じている方にとっては、今後は、ペットの代わりにロボットをお迎えするという選択肢が生まれたということです。

また、先にご紹介したERICAは自律型、つまりロボット自身が自ら考え、会話を行うロボットでした。ERICAは女性型ですが、開発しようと思えば同機能を備えた男性型アンドロイドも可能でしょう。

想像してみてください。ある未来の社会においては、あなた好みの容姿をしたアンドロイドが、友人や恋人や家族になってくれます。あなたの健康状態や感情を察知して、労りの言葉をかけてくれ、決して批判することなく、あなたのすべてを受け入れてくれます。家事や身の回りの雑用をこなしてくれたり、ときにはあなたに何かを要望したり、拗ねたり、怒ったりするかもしれません。しかし、決してあなたを裏切ることはないのです。

もちろん、AIは、厳密な意味では「会話」をしてはいませんし、物事を「理解」しているとは言えないのかもしれません。そのように見えるだけで、実際には言語を情報としてアルゴリズムが処理しているに過ぎません。しかし考えてみれば、私たちの意識や思考であっても、脳という物質のなかで一定の法則に基づいて電気信号が発火しているに過ぎないとも言えるわけです。

あとは私たちの問題ではないでしょうか。目の前のアンドロイドが、遠隔操作されたアバターだろうと、AIだろうと、私たちがそこにひとりの「人間」がいると思えれば良いのです。多様性の時代。ある人が自身の愛するアンドロイドを結婚相手に選んだとして、その人の価値観を否定する権利は誰かにあるのでしょうか――?。

(3)サイボーグがもたらすもの

三番目に着目してみたいのが、サイボーグ技術です。サイボーグとは、一般的に生物体と機械を組み合わせた人工生命体のことを指しています。人体と機械との融合と言うと、多くの方は人体にメスを入れることを想像してしまうかもしれません。しかしご安心ください。今日のサイボーグ技術は人体を傷つけない方向性で進んでいます。

最初にご紹介したいのは、身体強化のためのデバイスです。CYBERDYNE社の開発したHALは、装着者の皮膚に貼ったセンサーから電気信号を受け取り、人の運動意思に沿った運動を強化します。脚タイプや腰タイプがありますが、医療やリハビリに加え、肉体労働などの支援として期待されています。

とはいえ、本論で最も重要だと思われるのは、東京大学の稲見昌彦さんが率いておられる「自在化身体」プロジェクトです。

例えば以下のメタリム(MetaLimbs)という装置は、足の筋肉を使って機械のアームを第三の腕や第四の腕として動かすことができます。椅子に座って作業をしている場合、通常は脚を使いませんので、その脚を使って腕が四本になれば、その分仕事が倍はかどるということになります。

「自在化身体」プロジェクトでは、他にも、VR上の機械の手足を自らの身体の一部として脳が知覚する研究(VR余剰肢)、第三の腕を切り離して別の場所に送り込んだうえで、身体と同時に動かす研究(デタッチャブルボディ)など、興味深いものが数多く含まれています。

ここで注目したいのは、「自在化身体」プロジェクトが想定している「自在化」の意味についてです。稲見さんは、それを単に機械の腕などを自在に操れる、という意味では使っておられません。そうではなく、物理空間内での活動と情報空間内での活動の切り替え、意識的な行動と自動的な行動の切り替えを自在にできる、という意味で使っておられるのです。

これはどういうことでしょうか。例えば前述したメタバースを思い出していただきたいのですが、私たちにとってメタバースへの参入の障害となっているのは、ひとつには、ヘッドセットの重量や、デバイスを装着する手間といった、身体とアバターを切り替える際のハードルではないでしょうか。

また私たちも、自転車をこぎながら何か別の考え事をしているという経験があるでしょう。このとき自転車をこいでいるのは私自身なのですが、一度こぎはじめると脚の方は自動的な行動となり、意識を別の方向に向けることができます。しかし潜在的に脚は意識されており、何かがあれば瞬時にこぐのを止めることができるわけです。

つまりここでの「自在化」とは、身体の私が、VR空間にいるアバターや、遠隔地に派遣したロボットの腕などに対して、自在に意識を向けたり、切り替えたりすることができること、さらには、自転車をこぎながら考え事をするように、身体、アバター、ロボットの間で、一部の作業を自動化させたり、同時並行できるようになるということを指しているのです。

想像してみてください。ある未来の社会においては、あなたは机に向かって作業をしながら、ふと意識を向けるだけでVR空間内のアバターに意識を切り替えることができます。VRアバターに何かの作業をさせながら、意識を身体に戻せば、机の上では別の作業を行うことができます。喉が渇いたら、ロボットアームに意識を向けて、ロボットに飲み物を持ってきてもらえれば、作業を中断する必要はありません。そして、ロボットアームでそれが可能であるのなら、それは先に見たアンドロイドであっても可能であると言えるのではないでしょうか。

要するに、これが「自在化身体」プロジェクトにおいて想定されている未来社会の姿なのではないかと筆者は思います。

なお、こうした技術の進展傾向は、「自在化身体」プロジェクトにとどまりません。実は、内閣府がイノベーションのために推進している大型研究事業である「ムーンショット型研究開発事業」(通称「ムーンショット目標」)では、その第一目標として、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」することが掲げられており、その概要には、「少子高齢化が進展し労働力不足が懸念される中で、介護や育児をする必要がある人や高齢者など、様々な背景や価値観を有する人々が、自らのライフスタイルに応じて多様な活動に参画できるようにすることが重要です」と書かれています。

下の動画では、この第一目標が拓く未来がアニメーションとして描かれています。まさしく、病気や障碍、高齢などさまざまな立場に置かれた方々が、VRアバターや遠隔操作のロボットアバターなどを用いて、さまざまな形で経済活動や社会活動に従事していく様子が描かれています。

ちなみに、前述したアンドロイド研究の石黒さんや、脳とインターネットの接続を目指す非侵襲性BMI(IoBインターフェイス)の開発に関わってらっしゃる神経科学者の金井良太さんも、このプロジェクトの一員です。

2.「思念体」と新しい世界観の全体像

(1)「思念体」とは何か?

さて、話を戻しましょう。本論の趣旨は、こうした技術状況によって、これまでとはまったく異なる新しい世界観、「思念体」を中心とした世界観が成立してくるというものでした。

おさらいをしましょう。現在の私たちの世界観においては、人間の本質は物理的な身体にあり、そうした身体的な私がインターネットやVR空間といった「仮想世界」に関与して行くと想像されるものでした。

つまり物理的な世界にこそ「本当の現実」や、「本当の私」が存在しているのであって、デジタル空間がどれほど精巧に見えようと、それは本来の現実ではなく、またそこに存在する私は、あくまで物理的な世界にいる本来の私の影のようなもに過ぎない、といったようにです。

しかし、これまで見てきたメタバースやアンドロイド、サイボーグが進展した社会においては、下図のような世界観が成立してくるのではないでしょうか。

それは、人間の本質が、身体から切り離された精神体としての「思念体」にあると理解され、その「思念体」としての私が、物理的世界の身体や、遠隔地のロボットアバター、あるいはVR空間内のVRアバターという形で、現実世界に具現化していくという世界観です。

「思念体」とは、これまで見てきた21世紀の技術的環境によって生みだされてくる想像上の人格のことを指しています。

つまり「思念体」は、実際には存在していないのですが、その世界観の中では存在することになっており、人々の実感としては存在しているように感じられるというところがポイントなのです。

(2)クラウドの比喩

ここからは、こうした「思念体」をめぐる世界観の特徴について詳しく見ていきましょう。最初のポイントとなるのは、「思念体」をある種のクラウドに見立てることで、その性質をより直感的に理解できるということです。

例えば前述した金井さんは、アバターの発達した社会においては、クラウド上に存在する身体を持たない私が、用途や場面に応じて適宜アバターを切り替えるとして「思念クラウド」という概念を提唱しました(「思念クラウドの世界へ」『法学セミナー』810号、2022年)。こうしたイメージは、本論で言うところの「思念体」にも有効です。

「思念体」は、実際には存在していないのですが、事実上は存在するということになります。あるいは直感的には存在しているのですが、厳密に言えば存在してはいません。このことは一見矛盾しているようなのですが、クラウドコンピューティングは、まさしくこうした矛盾によって成立しているからです。

例えば私たちは、GoogleドライブやOneDriveなどのクラウド上にデータを保存しています。クラウドに保存されたデータは、自宅だろうと、職場だろうと、あるいはPCだろうと、スマホだろうと、インターネットさえ接続できれば、いつでもどこでも利用することが可能です。複数のメンバーで同時に一つのファイルに書き込んでいくことも可能です。

クラウドデータは、このように、この世界のどこにでもユビキタス、つまり遍在化しているように知覚されます。データ自体は、世界のどこかにある物理サーバーにしっかりと保存されているにもかかわらず、あたかも現実世界に重なる異次元のレイヤーが存在し、そのレイヤーから常時データを取り出し、格納しているように私たちには感じられるのです。

「思念体」の存在感は、このクラウドデータとよく似ています。実際の私の意識や思考は物理的な身体に属しているにもかかわらず、存在論的には、私の本質は身体から独立しているように直感され、むしろ「思念体」としての私が身体の私として具現化していると想像されるからです。

そこでは私の本質は「思念体」として、現実世界に重なる異次元のレイヤーに常時浮遊しており、それが現実世界には、身体やアバターとなって具現化するように感じられます。異次元のレイヤーなど厳密には存在しないのですが、事実上、あるいは直感的には存在しているように認識されるわけです。ここではその異次元のレイヤーのことを、現実世界である「現実界」に対する「クラウド界」と呼ぶことにしましょう。

(3)「物理世界」と「非物理世界」の等価性

「思念体」を理解するための第二のポイントとなるのは、インターネットやVR空間といったデジタル空間が、ここでは「仮想空間」としてではなく、「もうひとつの現実」として認識されているということです。別の言い方をすれば、物理的な世界での出来事とデジタル空間での出来事が、同等の価値や意味を持つものとして理解されるということです。

筑波大学の落合陽一さんは、『デジタルネイチャー』(PLANETS、2018年)において、私たちを取り巻くデジタル情報は、もはや私たちにとって物理的な自然に劣らない、自然そのものとして認識されているとして、それを〈計数的自然〉、あるいは「デジタルネイチャー」と定義されました。

ここで問題となっているのは、そもそも私たちにとって現実とは何かということです。例えば私たちが車で旅をするとき、私たちは目の前にある物理的な風景よりも、むしろスマホやカーナビが映し出すナビ情報の方をはるかに信用しているかもしれません。あるいは人から口頭で聞いた情報よりも、googleやwikipedia(場合によってはSNS)に記載されている情報の方をはるかに信用しているかもしれません。

私たちを取り巻く情報機器やデジタル情報は、あたかもひとつの生態系のようでさえあり、それが物理的な自然環境とシームレスに接続しています。それは「仮想」の何ものかではなく、すでに私たちにとっては、十分に信頼に値する現実として成立しているということなのです。

別の角度から考えてみましょう。かつてインターネットが黎明期だった頃、よくある批判として、ネット上で交わされるコミュニケーションや関係性は虚構であり、物理的(アナログ)なものこそが本物であるという主張を見ることができました。

もちろんネット依存という言葉もあるように、ゲームやSNSに振り回されて心身を壊してしまっているようでしたら問題です。だだし、何かに依存したり、振り回されたりして心身を壊すという問題そのものは、インターネットに限って生じることではありません。

また、居場所やアイデンティティという観点から見れば、そこで重要なのは、他者とふれあい、社会を感じ、そのなかで自分が価値ある存在として承認され、自分自身もそのように思えるということではないでしょうか。そうだとすれば、それが物理的(アナログ)なものに限定されるという根拠はどこにもありません。

実際、SNSを通じて日々行われるコミュニケーションを指して、それが価値の劣った現実だと考える人は、今日どれほどいるのでしょうか。私たちはすでに、インターネットやSNSを物理的(アナログ)な世界と等価な、あるいは同等の意味を持つ「もうひとつの現実」と見なしている側面があるのです。

したがって次のように言えるのではないでしょうか。たとえメタバースを含むデジタル空間であったとしても、そこで友人たちに囲まれ、生計を立てるだけの収益がえられ、社会的に価値のある活動を行っていると実感できるとうるなら、私たちにとってそこでの現実は、物理的な世界の現実と十分に等価なものである、というようにです。

このことを念頭に、本論では物理的な世界のことを「物理世界」、デジタル空間のことを「非物理世界」と再定義することにしましょう。こうした定義には、両者がともに「現実界」を構成している一部分であること、ともにリアルな現実の一形態であるという意味が込められているのです。

(4)アカウントの比喩

最後に、「思念体」を理解するための第三のポイントとなるのは、「思念体」を「現実界」に具現化した複数の私――例えば物理的な身体としての私、ロボットアバターとしての私、VRアバターとしての私――が存在するとき、それらは必ずしも同一の人格である必然性はないということです。

ここで問題となるは、そもそも人格とは何かということです。手がかりとなるのは、先に見たように、私たちが自分自身を自分であると認識する際、そこで重要な意味を持つのは、「私が思う私のイメージ」であると同時に、「他者が抱いている私へのイメージ」だということです。

つまり、アバターAの私がいて、Aを取り巻く人間関係があり、アバターBの私がいて、Bを取り巻く別の人間関係があるとき、両者は別の人格として成立しうる余地があります。アタバーAとアバターB、あるいは身体の私を含めて、そこに連続した何ものかを紐付けるかどうかは、まさしくその人次第だと言えるのです。

したがって「思念体」として想像される私は、身体の私とは無関係に、それぞれのアバターとして別々の人生を生きていくと想像されます。そうした複数の人生を切り替えながら生きていくというイメージです。

ただし「複数の人格を切り替える」と言ってしまうと、「それによって人々は混乱をきたすのではないか」、という意見が出てくるかもしれません。

しかしこのことについては、おそらく「できる」と答えることができると思われます。なぜなら私たちはSNS上で、すでに表アカウントか裏アカウントかを問わず、複数のアカウントを瞬時に切り替え、同時並行で使いこなしている事実があるからです。

また、「思念体」の世界観が完全な意味において成立するためには、私たちが自分の人格に対してだけでなく、他者のアバターの人格についても、同じように独立したものとして想像できなければなりません。

つまり目の前いる誰かのアバターを見て、その人の身体の見た目や属性はどうであるのかといったことが、それほど重要な問題ではないという感覚が求められるのです。

(5)「思念体」世界は本当に成立するのか?

とはいえ、やはり「思念体」を中心とした世界観など成立してこないのではないか、という意見も根強いかと思われます。

例えばメタバースがどれほど発達しようと、私たちは食べたり飲んだりといった楽しみを身体で行わなければなりません。結局人間は身体に帰ってこざるをえず、「非物理世界」は”仮想現実”にとどまるだろう、といった意見です。

しかしこの意見に対しては、筆者は次のように答えることになるでしょう。「確かにそうかもしれません――少なくともいまは」。

例えばトラッキング技術とは反対に、触覚スーツと呼ばれるデバイスがすでに販売されています。これは、ゲームなどで相手からアクションを受けた際に、その感覚を実際に身体が体験できるという趣旨のものです。

ですので、この先こうした技術が向上して、他者アバターに触れたり触れられたりする際に、その感覚をリアルに体験できるデバイスが登場することは十分に考えられます。似たものとして、メタバース内の匂いや香りを体感できるデバイスというものも想定できるでしょう。

より重要な点で言えば、筆者は先に、「思念体」の世界観が成立するためには、私たちは他者アバターの人格を、自身と同じように独立したものとして認識できるようにならなければならないと述べました。

しかし想像してみてください。目の前にいる誰かに対して、その人の声、その人の匂い、そして触れたり、触れられたりする感覚を得ることができるのであれば、後はもう私たちの受け止め方の問題だとは言えないでしょうか。

繰り返しになりますが、問題の核心は、私たちがどのような世界観を受容するのか、ということだからです。

では、次のような意見についてはどうでしょう。メタバースだろうと、ロボットだろうと、結局はお金がかかります。こうした話題は結局のところ金銭的に恵まれた人々、社会的に「勝ち組」の人々の話題であって、世の中の大多数が結局こうした技術の恩恵を得られないのであれば、新しい世界観を論じたところで意味はない、といった意見です。

このことについては、筆者は確かに一理あると思われます。50年後の世界がどのような姿になっているのかということについて、私たちは確定的なことは何も言えないからです。

しかし半世紀前には研究者など限られた人々しか触れることができなかった巨大なコンピューターを、今日では日本人の約8割、世界人口の半数あまりが、ポケットに収まるスマホという形で携帯している事実があります。その意味において、ここでの話題がまったくの空論であるとも言い切れないでしょう。

3.「思念体」とその世界観から浮上する新たな問題圏

ここからは、より研究という観点のもと、「思念体」やその世界観がどのような新しい問題を浮上させるのか、ということについて考えてみたいと思います。

(1)「思念体」の概念をめぐって

まず第一の論点は、ここでの「思念体」が、これまで伝統的に「魂」(soul)、「霊」(spirt)、「精神」(mind)と呼ばれてきたものに対して、いかなる点で違いがあるのかということです。

なぜならこれらは、いずれも伝統的に身体とは区別され、同時に人間の本質としてしばしば理解されてきたものだからです。

また筆者は目下、「思念体」の英訳として”tulpa”を想定しているのですが、これが適切かどうかについては、踏み込んだ検討が必要だと思われます。

(2)「思念体」が直面する制度的な問題

次に第二の論点は、実際に「思念体」の世界観が社会的に共有されたと仮定するとき、そこにどのような制度的な問題が出現していくるのかということです。

例えば細田守さん監督のアニメ映画『竜とそばかすの姫』(2022年公開)には、メタバース内の秩序を乱した相手に対して、身体との紐付けを強制的に暴露する「アンベイル」という行為が登場します。

「思念体」の世界観にとって重要なのは、本人がそれを望んだ場合を除いて、アバターの私の人格を、身体の私(あるいは別のアバター)の人格から独立したものとして理解するということでした。両者が意図せず紐付けられてしまうと、それぞれに営まれてきた人生や人格が破壊されてしまう危険性があるからです。

したがって「思念体」の世界観が普及した社会においては、「アンベイル」に類似する行為は重大犯罪のひとつとして位置づけられるようになるかもしれません。つまりこうした問題が、他にも想定できるということです。

(3)「思念体」は「こうでなければならない私」の幻想に思い悩む

ただし筆者が関心を持っている問題は、むしろここからです。第三の論点としてあげておきたいのは、「思念体」の世界観が普及していくと、これまで人々が感じていなかったような新たな種類の悩みや苦しみが出現してくる可能性があること、あるいは人々が薄々感じていた悩みや苦しみの一部が、今後さらに先鋭化してくる可能性があるということです。

このことを考えるための手がかりとなるのは、環境哲学やメディア論を研究されている吉田健彦さんの著書、『メディオーム』(共和国、2021年)です。

吉田さんは同書で、デジタル化の本質は「ノイズを消すこと」にあるということを、繰り返し指摘されています。

例えば私たちが落合さんの言うところの「デジタルネイチャー」をより信頼できると感じたり、VRアバターを通じたコミュニケーションをより濃密なものであると感じたりすることがあるのはなぜでしょうか。それは「非物理世界」に現れる事物が、余計なノイズを除去したもの、特定の情報により純化されたものだからです。

ところが、人間はどこまでいっても、ノイズが溢れ、ノイズが噴き出してくる世界のなかを生きています。問題は、私たちの世界観が「思念体」に近づけば近づくほど、私たちは、不都合なノイズは取り除けるはずだし、ノイズを除去したものこそが、物事のあるべき、正しい姿であるように思い込むようになっていくということです。

つまり人々は、ノイズを消した、純粋で、綺麗で、優しい何ものかを絶えず求めようになり、そのことでかえって、ノイズとともに生きなければならない人間の現実を受け止めきれなくなっていくのではないか、ということなのです。

筆者の表現を用いるのであれば、「意のままになる生」が比重を高めた世界においては、「こうでなければならない私」という理念の力が強力に働き、その分「現実の私」が絶えず否定されて、人々はますます自己否定的な感情を高めていくということになるかと思います。

(4)「思念体」は身体を軽視し、「自己完結」し、最終的には「脳人間」となるかもしれない

そしてこの問題の延長として出てくるのが第四の論点、「思念体」の世界観が共有された社会においては、それが良いか悪いかという価値判断は別にして、事実として、人々は徐々に身体の私を軽視し始める可能性があるということです。

繰り返しますが、「思念体」の世界観においては、身体の私とアバターの私はあくまで等価だと考えられています。そのため、そのことによってただちに身体が軽視されるということにはならないでしょう。

しかし長期的な視点に立っなら、その価値のバランスは崩れてくるかもしれないということです。なぜなら私たちが「純粋で、綺麗で、優しい」世界に親しめば親しむほど、ノイズに溢れた身体の私は、ますます受け入れ難いものとなっていくからです。

実際身体は、さまざまなメンテナンスを必要としています。臭くなったり、汚れたり、痛くなったり、病気になったりと、さまざまな手入れが必要です。そもそも誰ひとりとして、この身体を望んだわけでも、選んだわけでもありません。「純粋で、綺麗で、優しい」世界の観点からすれば、あらゆる意味において、身体は不都合なノイズに溢れすぎているのです。

もしもアバターとしての私が独自に人間関係を築いていて、従事すべき仕事も持っているとしましょう。そうすると、必要なものは自宅に届けてもらえば良いので、究極的には自室を一歩も出ることなく人生を「完結」させることができるようになります。こうなると、身体としての私は、ますます邪魔なものとして認識されるようになるかもしれません。

ここからは思考実験となるのですが、身体が邪魔で仕方なくなった人類が、やがて本当に身体を捨てるときがくるとしたら、ということについて考えてみましょう。

おそらく身体を捨てる最初のステップは、人々が身体としての私の人生に見切りをつけるところからはじまります。そしてそこで重要な役割を果たすのが、人間そっくりのロボット、すなわちアンドロイドです。

先にアンドロイドについてご紹介した際、筆者はアンドロイドが、いずれ友人や恋人や家族になってくれる未来について強調しました。つまり身体に由来するあらゆる不都合に嫌気が差した人々が、面倒だらけの身体のメンテナンスをアンドロイドに行ってもらい、そのうえ生身の他者と関わっていくことも止めて、代わりにアンドロイドと生活するようになるということです。

なぜ人々は、生身の他者ではなく、アンドロイドを選択することになるのでしょうか。それは「物理世界」で出会うノイズだらけの他者に比べて、自分好みにカスタマイズされたアンドロイド方が、遙かに「純粋で、綺麗で、優しい」存在だからです。生身の人間が「意のままにならない他者」であるとするなら、アンドロイドはまさしく「意のままになる他者」だからなのです。

しかしどれほどアンドロイドがケアをしてくれても、身体が存在する限り、ノイズは噴き出し、不都合や面倒は絶えません。そこで登場するのが「脳人間」です。

想像してみてください。人類は脳以外の身体部位をすべて捨てて、巨大な情報機器に直接つながります。「物理世界」の脳は、AIが管理する生命維持装置によって守られ、人々の大半は「非物理世界」の現実のなかで生きるようになるわけです。人々は「物理世界」の人生を完全に捨てることになりますが、「非物理世界」への接続は遙かに容易となり、没入感は至高の域に達するでしょう。もはや身体がもたらすわざわいに心を悩ませる必要はありません。

(ただし例外的に、生命維持装置をメンテナンスするために一部の専門家の方は、ロボットアバターとして「物理世界」に出張しなければならないかもしれませんが。)

しかし「脳人間」には、新たな悩みが生じてきます。それは「非物理世界」のアバター同士の人間関係においても、細かいノイズが気になり始めるということです。確かにVRアバターは、「なりたい私」を実現してくれるかもしれませんが、メタバースが高度になればなるほど、そこでの人間関係はかつての「物理世界」と似たものとなってきます。嫌な相手や、気に入らないこと、何かを強制されることなど、「なりたい私」でいられることを阻む、さまざまなノイズに人々は苦しめられるようになるのです。

そこで「脳人間」は、ついに最終形態へと至ります。それは、この煩わしい他者アバターとも関わるのを止めること、各自が自分好みのAI人格とのみ生活できる世界を築きあげるということです。それは不都合なノイズが限りなく除去された、「純粋で、綺麗で、優しい」世界の究極の形にほかなりません。

しかし筆者は思うのです。もしもそのような世界が本当にできてしまったら、はたして人々は、そうした世界に「生きる意味」を見いだすことができるのでしょうか、というようにです。

以上は、未来予想というよりも、あくまで思考実験に過ぎません。とはいえここからは、身体を捨てるという問題を超えて、私たちが望む「ノイズの存在しない世界」、「望んだ私でいられる世界」というもののなかに、実は何か根源的な矛盾があるのではないか、という筆者の問題意識を感じ取ってもらえるのではないかと思います。

(5)ヒューマニズムとの関連

最後の論点は、やや学問的な話題となるかもしれませんが、「思念体」の世界観と、西洋近代のヒューマニズムとの関係性についてです。

ここでのヒューマニズム(humanism)とは、ルネッサンス期以降に形成された、人間の可能性と尊厳を重視する思想のことで、とりわけ理性の力を通じて、人間はさまざまな拘束から自分自身を解放することができる、そして理想の社会を築くことができると考える思想のことを指しています。

例えばさまざまな抑圧を乗り越えて、人間が自由な存在になること、不平等な世の中を変革して平等な社会を築くこと、身近なところで言えば、偏見を克服して多様性が重視された社会を築くこと、こうした理念のバックボーンには、いずれもヒューマニズムの伝統が脈々と流れています。

本論で重要なのは、このヒューマニズムの思想と、「思念体」の世界観には非常に深い親和性があるのではないかということです。

注目したいのは、ヒューマニズムの根底をなすある特徴的な人間観です。そしてそこには、人間は自らのあり方を規定しようとする外力から解放され、自分のあり方を自分で決定できることが望ましい、それが人間本来のあるべき姿である、とする強力なベクトルが存在しています。

一言で述べると、そのベクトルが到達する究極の形こそが、実はこれまで見てきた「思念体」なのではないかということです。

想像してみてください。もしも限りのない解放と、限りない自己決定が人間のあるべき姿であるとするなら、「意のままにならない身体」こそ、人間の不自由、不平等、抑圧、強制の温床であるとは言えないでしょうか。「思念体」の世界観では、人間は身体を出発点に生きていくのではなく、「なりたい私」を具現化できるアバターとともに、ひとつの選択肢として、身体としての私の人生を生きるのでした。

この考え方は、ヒューマニズムの理想と完全に合致しているのです。

ならば、もしも私たちが自己決定を最大化させ、多様性が最大化した社会、あるいは誰もが自分らしく生きられる社会を究極的に築こうと考えるのなら、私たちはいったん全員が「思念体」になった方が良い、いやなるべきである、ということにはならないでしょうか。

(この論理は奇妙に見えるかもしれませんが、例えば多様性を実現するためには、誰もが「多様性を受容できる行動原理を備えた人間」という、ただひとつの理想形態にならなければならない、という論理に似ていると思います。)

ところが前述のように、「思念体」の行く末を考えるとき、それは単純にバラ色のものとは言い切れない難しさがありました。そこにはノイズのない「純粋で、綺麗で、優しい」世界を求めることによって、かえってノイズが吹き出す人間の現実に苦しめられる私たちの姿がありました。またそれは、「こうでなければならない私」の圧に耐えられなくなった人々が、身体を拒絶し、他者を拒絶して、最終的には「脳人間」へとつながっていく可能性をも秘めたものだったかと思います。

このことは、私たちに二つの重要な問題を提起しています。ひとつは、「人間らしさ」を追求したヒューマニズムが、その到達点として身体を捨てた「脳人間」になることをどのように考えるのかです。それを「人間らしさ」を喪失したディストピアと見なすのか、あるいはヒューマニズムの理想が体現されたユートピアと見なすのか、それは私たち次第です。

もうひとつは、おそらく現在の私たちがすでに体験している「自分らしさ」をめぐる悩みの根底には、ヒューマニズム自体に含まれている根源的な矛盾が関わっている可能性があるということです。

つまり、「こうでなければならない私」という理念によって「現実の私」が絶えず否定され、ますます自己否定的な感情を高めていく私たちがいるとするなら、それはいずれ「思念体」となった私たちが思い悩むだろう問題の先取りであるということ、そしてその根底には、多様性を実現すると叫びながら、その手段としてノイズの存在しない「純粋で、綺麗で、優しい」世界を絶えず追求するという、ヒューマニズムそれ自体の矛盾が関わっているのではないかということです。

ただし、以上のことを説得力ある形で示すためには、もう少し踏み込んだ議論が必要でしょう。

おわりに

長くなりましたが、「思念体」の研究という形で、現時点でお話しできる内容はここまでです。まずはここまで読んでくださった方に、お礼を申し上げます。以下は余談となりますが、本論の問題意識と、筆者のこれまでの研究のつながりについて書いておきたいと思います。

例えば本論では、「思念体」の世界観を、部分的には批判しつつも、全体としては肯定しているように読めたかもしれません。それはとりわけ筆者の『〈自己完結社会〉の成立』を読んでくださった方から見ると、同書の結論として描かれていた「〈有限の生〉とともに生きる」という主題と矛盾しているように感じられたかもしれません。

確かに筆者は、同書の中で「〈有限の生〉とともに生きる」ということの意味について徹底的に考察しました。

例えば人間とは、本質的に「意のままにならない」ものとの関係性のなかで生きる存在であり、同時に、時代に生まれ、時代の中で死んでいく存在であること、それでもひとりの人間にできることと言えば、〈存在の連なり〉から何かを受け取り、そこに何かを託しつつ、目の前の自らの生の現実と精一杯格闘する以外にない、といったようにです。

しかし論調が変化していることには理由があります。

確かに同書では、筆者は〈自己完結社会〉の成立とは異なるシナリオとして、「〈有限の生〉とともに生きる」ことを描きました。しかし筆者にはどうしても、その先の問題として、「では、どうすれば〈生の自己完結化〉や〈脱身体化〉を止められるのか」、「どうすれば〈自己完結社会〉とは異なる社会を構想できるか」といった方向性で物事を考えることができなかったのです。

というのも筆者は、心のどこかで常に「私たちは結局どう頑張っても〈生の自己完結化〉や 〈生の脱身体化〉が進行するこの時代の流れを止めることはできないのではないか」と感じてもいたからです。

また、本論では「思念体」の成立へと向かう時代をリードしておられる方々のさまざまな挑戦についてご紹介させていただきましたが、〈有限の生〉の重要性を主張してきた筆者自身が、どこかでこうした方々の言葉に共感、共鳴している、という矛盾を抱えてきたからです。

「〈有限の生〉とともに生きる」という問題については、筆者は同書で考えられることを考え尽くしました。ですので、これからしばらく考えてみたいのは、「仮に〈自己完結社会〉の進行が止められないとしたら、そこで哲学や、人文科学に何ができるのか」、ということです。そしてそれは、こうした時代の趨勢に寄り添い、そこで生じる時代の本質や意味について言葉を創出し続けていくことなのではないか、と思うのです。

そのことを試みるにあたって、これまで取り組んできた仕事が無駄になっているとはまったく思いません。前述のように、来たるべき世界において、人間存在の悩みや苦しみはどのような形で現れてくるのか、またその苦しみの根源的な由来はどこにあるのか――こうした問題について考察するためには、〈有限の生〉に関する分析が決定的に必要であったと感しているからです。

前述した吉田さんの言葉に引きつけるのなら、人間の世界で出現してくる技術のすべては、人間の根源的な欲求に由来する、何らかの必然性があります。それは人間にとって新たな悩みや苦しみをもたらすことにもなりますが、時代が生みだす大きな流れには、それ自体で理由があるのです。

その意味では、その大きな趨勢に抗おうとすることだけでなく、 その行く末に寄り添っていくこともまた、「より良き生」のための格闘の一つの形なのではないかと、いまは思っているのです。

参考文献

石黒浩(2015)『アンドロイドは人間になれるか』文藝春秋

稲見昌彦/北崎充晃/宮脇陽一ほか(2021)『自在化身体論 ――超感覚・超身体・変身・分身・合体が織りなす人類の未来』エヌ・ティー・エス

上柿崇英(2021) 『〈自己完結社会〉の成立ーー環境哲学と現代人間学のための思想的試み(上巻/下巻)』農林統計出版社

落合陽一(2018)『デジタルネイチャー――生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂』 PLANETS

金井良太/駒村圭吾(2022)「思念クラウドの世界へ」『法学セミナー』、810号、pp.45-51

ねむ(2022)『メタバース進化論――仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界』技術評論社

吉田健彦(2021)『メディオーム―ポストヒューマンのメディア論』共和国

増田敬祐(2020)「存在の耐えきれない重さ―環境における他律の危機について」『現代人間学・人間存在論研究』大阪府立大学環境哲学・人間学研究所、第4号、pp. 313-378