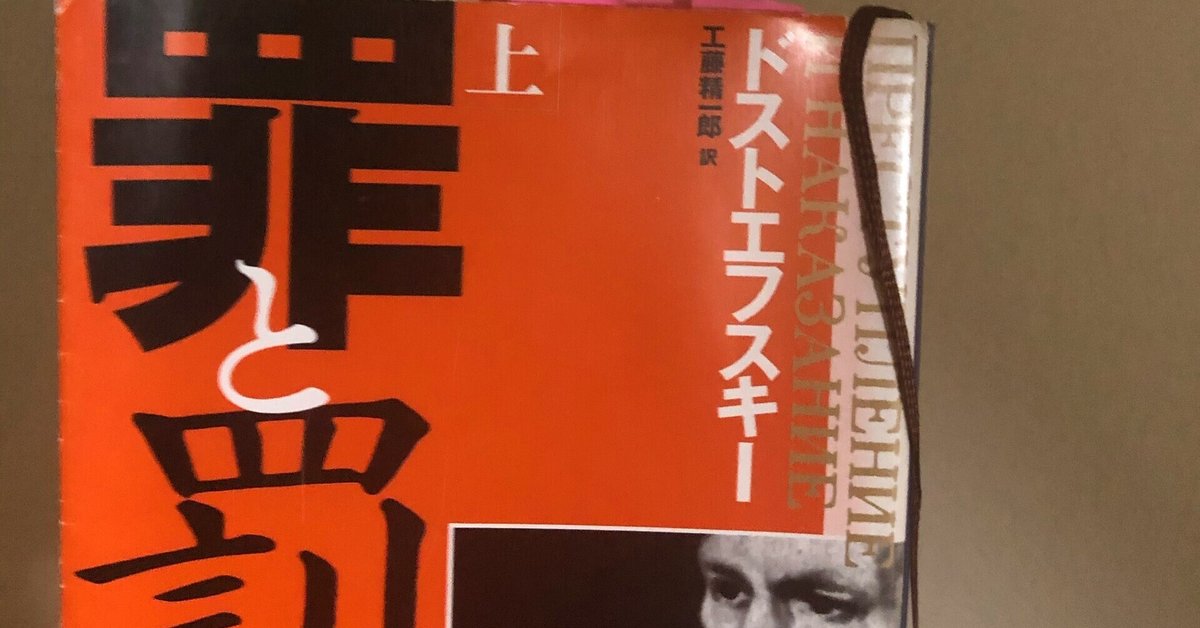

【考察】 ドストエフスキー 罪と罰(上)

好きな小説家・村上春樹の作品でも、好きな俳優・堺雅人さんの自伝でも、繰り返し引用されていたのがドストエフスキーの『罪と罰』。ロシア文学最高峰と言われているドストエフスキーですが、ロシア文学ってなんだか暗く、じめっとした陰うつな雰囲気がして、なかなか手に取れずにいました(多かれ少なかれ、そう思う人は多いはずでしょう)。しかし先日芥川の本を読み終えてみると、少しばかり陰うつな言葉を受け入れる隙間ができたので、やっと本棚から引っ張りだしてみました。自分なりに考察してみたかったので、他の考察を読まずに書いてみようと思います。

あまりにも内容が重すぎて息つぎが間に合わなかったので、2記事にわけて書きます。ちなみに、本書はキリスト教と強いつながりのある本ですが、私自身宗教の知識があまりないです。なのでそこは深くもぐらずに書いてみます。

ざっくりあらすじ

時代は1866年、舞台はかつてロシア帝国の首都であったペテルブルグ。大学へ通うため地方から上京してきた主人公ラスコーリニコフ(以下ラスコ)だが、学費が払えない貧しさと熱病から、次第に大学から足が遠のくようになる。彼の学費は貧しいながら母と妹が負担しており、その状況をラスコは苦心していた。彼はなんとかこの貧しい生活から脱しようと考えた結果、お金持ちで、また社会的にも「不必要」だと判断したある老婆を殺す計画を立てる。鋭い頭脳を持った彼は綿密な計画を立て、誰にもバレずに殺害を成功させるが、たまたま居合わせた無垢な老婆の妹も殺してしまう。罪悪感を背負った彼は今後、どうやって生活していくのか。どうすれば彼の愛する家族を守ることができるのか。犯罪による思いつめた憂鬱と、彼の革命心を燃やす暗い興奮を辿った、人間の道徳・真理に迫る長編小説。

[時代背景] 1860年代のロシアとは

はじめに、当時の時代背景について2点触れておきます。

1)当時のロシアは貧富格差がすごかった

当時ロシアはクリミア戦争で敗北し、他国よりも遅れがあると自覚した直後です。そのため、まずは基礎となる農村社会の近代化を試みようと、農奴解放令(1861)を出しました。農奴解放令は、地主(貴族)と彼らの下で支える農奴(農民)の貧富の差を埋めるための、言葉通り「農奴の解放令」。しかし、現状では農奴らは人格的には自由になったものの、土地そのものは有償であり、地主に従うしかないという格差は深いまま。そのため農村を離れ、都市へ出て働く人も多くなかったそう。この背景から、ドスさんは雑多たる都心「ぺテルベルグ」を場面設定したとも考えられます。

2)新しい主義の時代

産業革命が動き出し、革命主義者や進歩主義者が筆頭した時代でもあります。同時に、ヨーロッパでは文明発達を支えたと言われる啓蒙思想がフランスから広がり、「理性思考を強調することでより真理に近づける」という考えが広まりはじめました。科学進歩のために神を否定する無神論(atheism)や、理性は皆平等にあると唱える平等論などもあらわれ、まさに「理性で光を照らす、革命の時代」であったといえるでしょう。新しい思想が入り込んだ、まさに激動の時代です。

テーマ1: 「貧は罪ならず」

本書のテーマの一つは「格差」です。ドスさんは格差社会についてどう考えていたのか。その考察が反映されているのが、以下の引用文でもある「貧は罪ならず」です。

「貧は罪ならず......貧乏もどん底になると、いいですか、このどん底と言うやつはー罪悪ですよ。貧乏程度のうちならまだ持って生まれた美しい感情を保っていられますが、どん底に落ちたらもうどんな人でも絶対にだめです」ーマルメラードフ

どんなに美しい心を持った者も、究極の貧乏生活へと墜落すると「絶対にだめ」になる。つまり、どんな人間でも、置かれる環境によっては「だめ」になってしまうという恐ろしい事実を示唆しているのです。この台詞で注目すべきは、貧は罪ではなく、そんな仕組みを作ってしまった格差社会そのものが罪なのであると言及している部分。

カテリーナという女性

少しわかりにくいので、例としてカテリーナという母親を例に説明してみます。彼女は大佐の娘という、いわゆる上流階級の娘として生まれたわけですが、結婚相手の夫が酒に溺れたせいで、服の着替え一着も買えないほどの貧しい生活へと転落してしまいます。彼女の生活はもう悲惨そのもので、幼い子ども4人を抱えたまま、自分自身は肺病で血を吐きながら毎日のように狂乱を繰り返します。挙げ句の果ては子供を殴り、戯言を繰り返し、他者から見ればもう「狂乱者」、自分の子供を殴るなんて「罪だ」と考えるでしょう。そんな彼女ですが、かつては心優しく、知性にあふれた、美しい女性であったことが書かれています。もし貴族が平民より「人間的に優れている」のであれば、環境が変わっても彼女はその心優しい心を保てたはずです。そうでもなく、彼女も他の貧民同様に狂乱してしまう様子から、貴族と平民は人間的には何ら差はなく、差を生んでいるのはそれぞれが置かれている環境であることを明確にあらわしているのです。

また、この貧しさは永遠に世代を超えて受け継がれていき、断ち切れないループとなっているのです。美しく汚れの知らない4人の子供達も、いずれ狂乱する母親と同じ道をたどることになってしまう。だから将来子供たちが狂乱的になっても、それは罪ではない。そんな仕組みを作ってしまった格差社会そのものが罪なのである。ドスさんはそんな格差社会の残酷さを、眩しすぎるほど鮮明に描写しているのです。

テーマ1: まとめ

「貧は罪ならず」の発言や、カテリーナの人物像の描写は、当時の時代からすると相当衝撃的な内容のはず。時代背景で述べたように、当時ロシアは貴族と平民の格差が凄まじい時代です。「貴族らは権力と確かな教養があり、平民より位が上」と捉えられる時代でしたが、カテリーナという女性の描写から、そんな貴族らも平民と何ら変わらない、つまり人間は平等であるとも捉えられます。時代背景でも触れた平等論とも取れる考えですね。階級差が何よりも厳しかった現状に対し、ドスさんは格差なしに人間の本質的部分を捉えた、鋭い視点を読者に投げかけているのです。当時のロシア激動時代へと切り込む、まさに新しい革命的思想であるといえるでしょう。

『罪と罰』(上)部分はおわりです。

次回は本書の核心でもある「老婆を殺したことは罪なのか」という題について触れたいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?