3月17日 「減らすこと」が売上につながるマーケット、とは?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための質問例はこちら。

→減塩・無塩食品のマーケットは成長している。糖質オフやカロリーオフといったマーケットも伸びている。こうした何かを減らすことが売上につながなる、というのは、食品以外にもあるだろうか?

高血圧並びにこれに関する諸分野の学術進歩向上と国民の健康増進を目指す特定非営利活動法人・日本高血圧学会が制定した「減塩の日」(毎月17日)

日付は世界高血圧連盟が制定した「世界高血圧デー」(World Hypertension Day)、日本高血圧学会が制定した「高血圧の日」の5月17日の17日が由来です。

3月17日が記念日で適当なものがなく、今回は毎月17日が記念日となる減塩、を取り上げてみました。

「塩の日」というのは別(1月11日)にありまして、過去に以下で紹介しました。

意外にも塩の用途は食用が1割に過ぎず、しかも工業用の塩は圧倒的に輸入に頼っている、という市場でした。

今回は減塩。

つい2日前のNHKニュースで減塩食品を広げる動きがあることが報道されていました。

確かに「減塩」を大きくパッケージに表示した商品、目につきますね。

富士経済グループによると、減塩・無塩食品の市場規模は、2018年1,357億円、2019年は2.7%増の1,393億円、さらに2020年は1,400億円を超えることが見込まれています(下図)。

この背景として、塩分のとり過ぎが高血圧につながること(もともと今回の「減塩の日」もそれを是正することが狙いです)が浸透し、消費者が減塩、無塩を意識するようになったことがあります。

消費者庁の資料では、長年の食塩のとりすぎが高血圧につながることを35歳からの食塩摂取量が7gと14gとの場合とを比べ血圧との関係を示しています(下図)。やはり高い相関関係が見られます。

さらに2020年には厚生労働省が取りまとめた「日本人の食事摂取基準(2020年版)」が公表され、食塩の目標摂取量が引き下げられました。

目標はWHOのガイドラインが5g/日未満のところ、10g/日未満となっています。

つまり、倍、です。

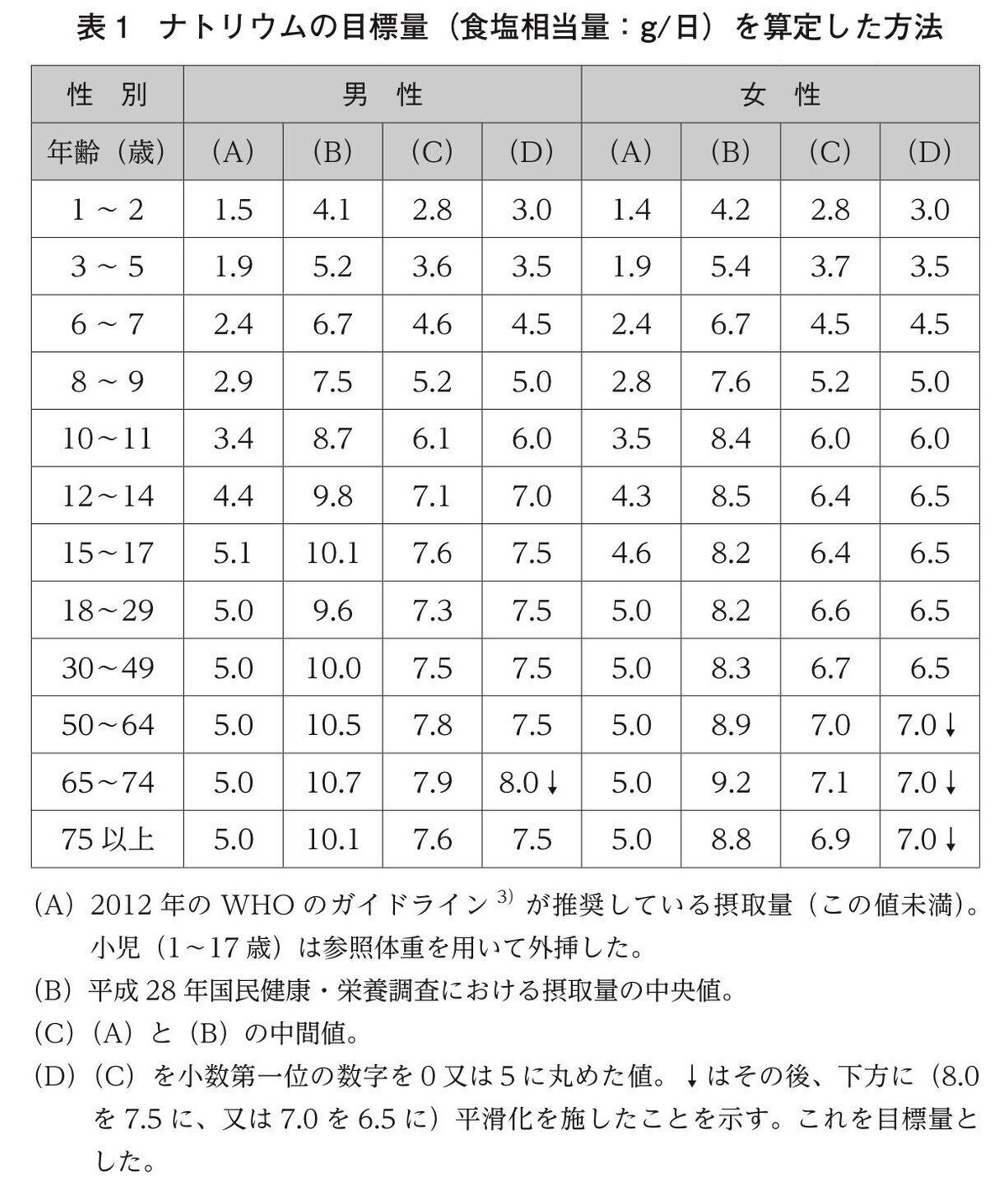

2020年の同基準の食塩摂取量の目標値は、以下の考え方で決めていると書かれています。

目標値を5g/日未満とするのは、実施可能性の観点から適切ではない。そこで、実施可能性を考慮し、5g/日と平成28年国民健康・栄養調査における摂取量の中央値との中間値をとり、この値未満を成人の目標量とした。

つまり、乖離がありすぎるので、間を取った、ということです。

その表がこちらで、目標は成人で7.5g/日未満になっています。

(A欄がWHO、B欄が実際、C欄がAとBの間、D欄が新目標値)

時系列で見た摂取量の変化がこちら(日本高血圧学会資料)。

とはいえ、日本だけ高いのか、というと、実は世界的にも5gを満たしているところは少ないようです。

少し古いデータになるのですが、2010年の推計値がありましたのでご紹介します(「世界各国の塩摂取量」たばこ塩産業)。

いずれにしても、高血圧などにつながる塩分のとり過ぎには気をつけたいところです。最後に、日本人はどのような食品から食塩を摂取しているのか、というデータをご紹介します。

→減塩・無塩食品のマーケットは成長している。糖質オフやカロリーオフといったマーケットも伸びている。こうした、我慢は不要で使うものを変えるだけでよい、というマーケット、食品以外にもあるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

過去分は以下にまとめていますので、ご興味があればご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?