原田さんから投じられた挑戦の数々を、ぼくたちはどう切り結べばいいのか

原田奈翁雄さんへの手紙

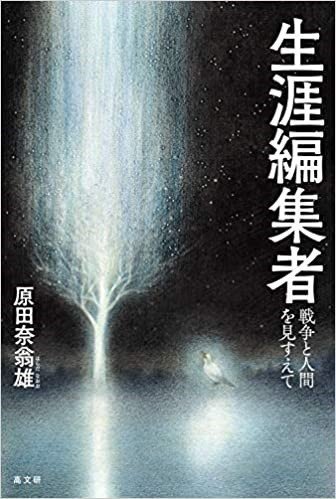

『ひとりから』は、弁護士の金住典子さんと原田奈翁雄さんが組まれた編集室「ふたりから」で発刊されている季刊雑誌だが、その二十八号の編集後記に金住さんがこの雑誌を継続していく意味があるのだろうかと書かれている。一つは部数が伸びないこと、そしてもう一つは熱いメッセージを投げかけるが、「個人の人生の足元でしっかり向き合っている男女が少なくて、個人生活の場から人権意識が立ち上ってこない感じを受けている」。それに対して原田さんもまた「赤字が累積していくことに驚くことはないが、しかしいつまでもこのままの状態は続かない。すべてのものに終りがある」と応じている。

あらゆる生命体には終焉があって、やがてピリオドが打たれるものだが、しかし「ひとりから」誌はいよいよ健在で、そんな話題が俎上にのぼるなどまだまだ先のことだと思っていたから、この編集後記は私の心に重い波紋を広げていった。その波紋とは、原田さんから投げ込まれていた挑戦の数々を、なに一つ切り結んでいないなという思いだった。その数々の挑戦はいずれも厳しく、力のない私にはとうてい切り結べるような問題ではないのだが、しかしそれはいずれも私の生の中に深く突き刺さっている以上、私なりに決着をつけなければならない問題だった。

例えば、天皇制の問題があった。先の大戦の最終責任者は天皇にある。そのことをついに日本人はぼかしたままきてしまった。そのことにまさに体を張って切り結んだのが原田さんだった。私もまたこの問題を私のやり方で決着をつけなければならないのだ。私のやり方とは「大河を渡る者たち」という三千枚になんなんとする三部作を完成させることだが、それがまだ書き切れていない。あの大戦争はいよいよ過去のものになっていくが、しかしいよいよあの大戦争の正体といったものが、正確に描ける時代が到来したのだと思っているのだ。

あるいはまた『ゲルニカの旗』もまだ切り結ばれていない。「ひとりから」誌に五回にわたって連載されたこの作品は、単行本となって世に投じなければならなかった。そのことがまだ果たされていないのだ。ゲルニカ事件もまた遠い過去のものになりつつある。しかしこの事件もまた過去のものではない。今日もまた日本の学校のどこかでゲルニカ事件が発生している。ゲルニカ事件は常に新しい。ゲルニカ事件は今日もまた日本と日本人に、日本の教育のありかたを鋭く突きつけているのだ。そのことを描いたこの作品を広い読書社会に投じるということが果たされていない。

あるいはまた「ゼームス坂物語」の問題がある。この四部作は原田さんの手から、加登屋さんの手にわたり、百年かけて一億部を売るという大プロジェクトがスタートした。最近、私は新大陸に上陸し、その大陸の最深部に広大な森林づくりをはじめたが、その仕事はそのプロジェクトの変更を迫り、当初の計画を転換しなければならなくなった。すなわち『ゼームス坂物語』は三百年かけて、百億部売るという大プロジェクトに。百年ではなく三百年をかけた戦いである。この大プロジェクトを三百年かけて切り結ぶには、壮大な戦略プランを描いて踏み出さねばならない。

あるいはまた累積していく「ひとりから」誌の膨大な在庫の問題がある。原田さんとは、いつも池袋のマンションにある編集室「ふたりから」でお会いするのだが、そこにうず高く積み上げられている「ひとりから」誌のバックナンバーがいやでも目につく。「ひとりから」誌は毎号千部ほど刷られる。定期購読者が五、六百人前後で(これは大変な数だ)、したがって発行するたびに四、五百部ほどが在庫として編集室に積み上げられる。すでに三十号を越えたから、単純に計算すると一万五千部の在庫が山をなしているということになる。私が編集室「ふたりから」を訪れるたびに思うのは、この膨大な在庫の山をどうするかということだった。これ以上積み上げれば床が抜け落ちる。床が抜け落ちない前に、きれいさっぱりと空にするにはどうすべきなのか。廃品業者に電話を入れるという手もある。彼らは喜んでやってくる。一時間もあれば、道路に止めたトラックの荷台にその山をすべて運びだすだろう。彼らは交換代金としてトイレットペーパーを二、三十個置いて、「ありがとうございました。またお願いします」といって去っていく。在庫の山はきれいに処分され、部屋は広々となる。

目を覚ませというのは、そういうことなのだろうか。床が抜け落ちない前に、トイレットペーパーと交換せよ。現実とはそういうことなのだろうか。しかしもう一つの現実もあるのだ。「ひとりから」という雑誌を求めている読者は、この日本にあと五百人には存在している。生命の水を求めるように「ひとりから」誌を必要としている読者はあと五百人、日本のどこかに確実に存在しているのだ。目を覚ませということは、現実の背後に隠れているそのもう一つの現実を見よということなのだ。

五百人の読者──世界の苦悩をたった一人で背負い、たった一人で世界を変革せんと苦闘している人々。「ひとりから」誌はまだその人々と出会っていない。彼らはこの雑誌の存在を知らないのだ。生命の水であり、あるいは活動のガソリンとなる雑誌が、池袋のマンションにある編集室「ふたりから」で発行されていることを。彼らにこの雑誌の存在を伝えるにはどうしたらいいのだろうか。私が原田さんと切り結ばねばならぬと思うのは、「ひとりから」誌がピリオドを打つ前に切り結ばねばならぬと思うのはこのことなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?