【短編小説】ヒトガタサマ【後編】

幼い頃から本が好きだった。きっかけは両親が買い与えてくれた児童文学だったような気もするが定かではない。気づいた頃には僕は本の虫で、両親からは

「これぐらいの年齢からこんなに本を読んでいるのだから、さぞかし聡明な子に育つのだろう」

と期待されたが、実際はそうでもなく。僕はおおいに両親の期待を裏切った。

ただ、自分で言うのも恐れ多いような気もするが、一つだけ本を読んできたことによって他人よりも秀でたものがあるのは自覚していた。

想像する能力というものだ。いや、どちらかと言えば、妄想する能力とも言える。

早くから読んできた数々の物語から多くの知見を取り入れたが故か、僕は変に冷めた性格で、自他共に認める「かわいくない子供」だった。世の中の理不尽さや、夢や理想だけではどうにもならない現実が、この世界には溢れていることを知ってしまっていた。

しかし、ひとたび本を開いて物語の中に飛び込めば、無限に広がるめくるめく世界が展開された。どんなに殺風景な部屋にいても、電車の座席に座っていても、そこでは魅力的なキャラクター達が所狭しと動き回る。作中に出てくる物体も、手を伸ばせば触れられるのではないかと錯覚してしまう程に、質感も温度も音さえも僕には感じられた。そこにはないものであったとしても、まるで実在するかのように僕の目には映るのだ。

また、僕はたくさんの物語の中で主人公にもなれた。あるときは難事件を解決する名探偵にもなれたし、世界を救う英雄にもなれた。抗いようのない現実や、逃げようのない事実など関係なく、その瞬間だけ、僕は“ヒーロー”になれたのだ。

自分ではこの特技、というか能力というものを後ろ向きにとらえたことは一度もない。むしろ、誇りにすら思っている。

ただ、今だけはほんの少しだけ、その過剰なまでに働く想像力というものを、自分がそういう能力に秀でてしまったことを、後悔してしまっている。

*

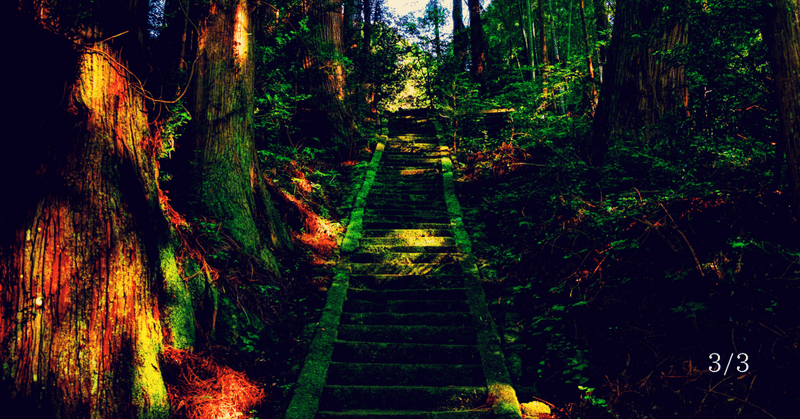

肩で息をしながら、僕と“魔女”さんは学校の裏山にある石段の下に居た。日没が迫っている。時間がない。

「ちょっと、待って、明日まで、猶予は、あるんじゃ、なかったの?」

切羽詰まった様子で急に図書室を飛び出した僕を追いかけてきた“魔女”さんは、息を切らして途切れ途切れにそう言った。

「ごめん、“魔女”さん、計算違いかもしれない。もし一昨日の日没前に仕掛けられていたら、今日が三日目になる」

そうじゃないかもしれない。でも、そうかもしれない。「かもしれない」ばかりで嫌になる。ポケットの中からスマートフォンを取り出す。さっき走りながら電話をかけた朋美からの折り返しはないようだった。くそ、こんなときに。

石段を見上げる。百段くらいはあるだろうか。これを一気に上りきらないといけないのだ。未だに収まらない乱れた呼吸を続けながら、「こんなことなら運動部にでも入っておけばよかった」と自分の日頃の不摂生を呪ったが、既に沈みかけている夕陽を見て、それどころではないことを悟る。僕は意を決して石段を駆け上り始めた。

後ろから“魔女”さんがついてくる足音を聞いて、僕は

「そこに居て!」

と振り返らずに叫んだ。しかし、それに対する返答もなく彼女は僕に続いて石段を駆け上がる足を止めない。意外と意地っ張りだ。いや、それよりもこの状況で一人残されることの方が彼女にとっては耐えられないのかもしれない。

くそ。くそ。くそ。

全部僕の判断ミスだ。何故あれを貼り付けたタイミングを昨日の段階で考えなかったのか。何故あのとき朋美の反対を押しきってでもあれを持ち帰らなかったのか。おかげさまで確実に明日は筋肉痛だ。心臓が壊れてしまうのではないかと思うほど高速で脈打っている。それでも足を止めることはできなかった。視界の端を通り過ぎる木々の陰から刻一刻と濃くなっていく闇が、こちらを覗いている。無感情で無関心で、それでいて確固たる悪意を撒き散らしながら。こんなときにも僕の想像力はしっかりと働いてくれているようだ。今だけはそれが忌々しい。

一段飛ばしで石段を駆け上がりながら、朋美からの電話がないかを再度確認しようとして、ふと恐ろしい想像が脳裏をよぎる。

『誰かに押された』

不幸にも交通事故に遭ったどこぞの誰かはそう言っていたらしい。長く続いた石段はあと十段ほどで上りきれるところまで来ている。

『誰かに押された』

“魔女”さんが危ない。

何か掴まるところはあるだろうか。僕についてくる足音の方へ振り返り、もう一度

「危ないから、そこに居てってば!」

と、かろうじて叫んだ。

後ろには誰もいなかった。

ずっと下の方で豆粒のように小さくなった彼女がこちらを見上げているのが見える。初めから彼女は僕についてきてなどいない。

一瞬、足が竦んでしまうほどの恐怖に襲われた。

己を奮い立たせるかのように、再び前を向いて残りの石段を駆け上がる。足音がまた僕についてくる。もう後ろを振り返る余裕なんてなかった。

阻止しようとしているのか。誰かの嫉妬が。誰かの憎悪が。僕が今からしようとしていることを。

叫び出してしまいそうなのを堪えながら、僕はやっと石段を上りきった。祠の横にある大木まで駆け寄って、昨日貼り付け直したヒトガタサマを引き剥がす。背後から僕を咎めるような闇の気配を無視して、僕はそれを無造作に破った。

闇が霧散する気配を感じる。

肩で息をしながら西の空を見た。夕陽が、今まさに完全に沈みきるところだった。

間に合った。

そう思った途端、足の力が抜けた僕はその場に尻餅をついて座り込んだ。息が苦しい。足も痛いし、喉はカラカラで頭はクラクラする。でも、間に合った。“魔女”さんは助かった。今頃、石段の下で結果を不安げに待っている姿が想像できる。僕が彼女を救ったのだ。安堵すべきだ。喜ばしいことだ。

それなのに、どうしてこんなに胸が痛むのだろう。どうして、また現実にうちひしがれる必要があるのだろう。

朋美の言葉を思い出す。

『友情パワー』……か。結局、僕がどんなに彼女を救っても、僕では彼女の“ヒーロー”にはなれないという事実を突き付けられているようだ。僕は悔しくて膝を抱えた。

スマートフォンが今になって鳴っている。朋美だろう。遅いってんだ。あのばか。

もう少し呼吸が落ち着いたら、石段を下って“魔女”さんに結果を報告しよう。朋美はその後でいいや。

……きっと申し訳なさそうに「ありがとう」と、そして「ごめんね」と言って、また少しだけ困ったように笑うんだろうな。参ったな。

僕は、あちこち痛む体でなんとか立ち上がり、制服のスカートについた土を払った。

*

どこか遠くから僕の名前を呼ぶ声がする。それは、とぐろを巻いた闇の中から、仄暗い木々の陰から、淀みきった水の底から聞こえるようで、僕は死に物狂いでそれから逃げる。それでも声はどこまでも追いかけてくる。

「お前は、どこまでいっても、お前でしかない」

黙れ。わかってんだ、そんなこと。

必死で逃げても逃げても、声は止まない。

「ヨシキ」

うるさい。

「ヨシキ」

うるさいうるさい。

「吉木!」

急にクリアに声が聞こえたかと思ったら、頭に衝撃を感じた。何か紙の束みたいなもので軽く叩かれたようだ。

「いて」

思わず顔を上げると、そこには教科書を持った教師が鬼の形相で立っていた。

「吉木 千佳、そんなに俺の授業は退屈か?えぇ?」

「げ、ゴリ山……」

「あぁん?」

おっと。あぶない。ついあだ名で呼んでしまった。

「あ、いや、森山先生。ごめんなさい」

周りのクラスメイト達からクスクスと控えめな笑い声が起こる。

「テスト期間が終わって気が緩むのもわかるけどな、そんなに堂々と居眠りされちゃ、さすがに俺も傷つくだろうが」

そうか。無神経を絵に描いたかのようなゴリ山でも傷つくことがあるのか。反省しないと。次からはちゃんとバレないように寝ることを心掛けよう。とは言っても今日はもうマークされてるから無理か。うーん、仕方ない。

「森山先生、実は私、朝から具合が悪くて……。保健室に行ってもいいですか?」

「なんだ、体調不良か?だったら初めからそう言え。おい、誰か付き添ってやれ」

教室を見渡しながらゴリ山が言うや否や、

「あたしが行きます」

と、右手をピンと伸ばして朋美が挙手をした。

「なんかさ、あっけなかったよね」

何が、と聞くまでもない。ヒトガタサマ騒動の事を言っているのはすぐにわかった。

あの怪我人が立て続けに二人出てしまった翌日に、とうとうヒトガタサマの噂が教員連中にも知れ渡ったらしい。誰かしら、生徒がチクったのかもしれない。

そこからは、あっという間に裏山にある例の木の周りに簡易的ではあったがバリケードが張られ、更に教員連中によるパトロールまで実施されるようになった。その迅速な対応に、

「大人達がそんなに躍起になるなんて、やっぱりあの場所はいわく付きだったんだ!」

と邪推する生徒もいたらしいが、それも最初のうちだけで、その後に行われた中間テストで全校生徒はそれどころではなくなり、今ではすっかり過去の話だ。

「所詮、そんなもんでしょ」

僕は寝起きでボンヤリする頭を軽く叩きながら廊下を歩く。

「でもさ、ちょっと楽しかったよね。いや、怪我しちゃった人たちもいるから不謹慎かもしれないけど、なかなか刺激的だったと思わない?」

とんでもないことを言うな、こいつは。

「いや、私は二度とごめんだね」

にべもなくそう答える僕に、朋美は「えー、そう?」と少しだけ不満げな顔をする。

「あ、そうだ。今日、学校終わったらうち来ない?なんか、お母さんが『たまには、ちぃちゃんに顔出すように言って』ってうるさいのよ、これが」

「あー、ごめん。今日はパスで。今度必ず行くから、おばさんにヨロシク言っといて」

申し出を断られても朋美は、さして気を悪くした様子もなく、

「おっ、また図書室通い?好きだねぇ。ここ最近しばらく行ってなかったのに、また本の虫復活でございますか?そいつぁ、よろしいでございますね」

と、からかってきた。その言い方が妙にツボに入ってしまって、僕は授業中にも関わらず廊下で派手に笑い、その直後に少しだけ焦った。

そう。本の虫、復活だ。結局、僕はそこに落ち着くのだ。

今日の放課後もきっと、校舎の東側にある階段を上って右に曲がったところにある図書室に“魔女”は居る。

あの四人掛けのソファに腰を掛けて。

(了)

※関連作品

お金は好きです。