笠松宏至 『徳政令 中世の法と慣習』 講談社学術文庫

落語に『雁風呂』というのがある。米朝と圓生の動画でしか聴いたことがないのだが、この噺は大いに繁盛した上方の商人である淀屋辰五郎がお上から御取り潰しになったことをネタにしている。その御取り潰しは俗に「淀屋辰五郎の闕所」と呼ばれるが、闕所になったのは淀屋五代目の淀屋廣當である。

大阪に淀屋橋という橋がある。淀屋橋のそもそもは、淀屋が米市の人々の往来を便利にしようと私財を投じて建設したものとされている。元禄10年(1697年)に米市が堂島に移されるまでは、橋の南詰、中之島で米市が行われていたという。この中之島も淀屋が拓いたものである。中之島の造成と架橋だけでも大事業だが、そこで米市を運営し繁盛した。米市と言っても実際に米をやったりとったりするのではなく、手形の受け渡しによる取引だった。一説には世界最初の先物取引と言われている。淀屋は代を重ねる毎に繁栄の度を増し、遂に五代目で闕所、つまり財産没収の上、大坂から所払い(追放)となった。何事もやり過ぎというのはよろしくないようだ。

噺の中で、淀屋が闕所になったのは大名に金を貸し過ぎたから、というのである。実際、大坂以西の大名で淀屋から借入のない者はいないと言われ、噺に登場する美濃守(柳沢吉保)や水戸徳川といった東国の大名や将軍家も淀屋からの借入があったという。噺の方ではっきりと語られているわけではないのだが、財政再建に腐心していた幕府が淀屋を闕所にすることで各藩の負債を一気に解消し財政問題解決の一助にしようとした、ということなのだろう。才覚で築いた財産をお上の都合で没収というのは酷い話だが、似たようなことはそれ以前にも各地にあったようで、権力側による借金棒引きは珍しいことではなかったらしい。

徳政令というのは学校で歴史の時間に出てきた気がするのだが、気がするという以上の認識はなかった。教科書に登場する「徳政令」とは「永仁の徳政令」と呼ばれるもので、永仁5年(1297年)に鎌倉幕府が発布した法令「関東御事書ならびに御教書」の中で御家人が売った所領を無償で取り返すことができるとの規定の部分を指すらしい。本書の副題「中世の法と慣習」が示す通り、徳政令で語られるのは中世、すなわち鎌倉・室町前半の頃、日本の社会が貴族とそれ以外という漠とした成り立ちから、源平の権力闘争を経て武士という新たな支配階級が明確に現れて、近世に至る社会構造が形成されようとする時期だ。

本書によると、徳政令というのは権力の側にありながら困窮して財産を売り払ってしまったり、質に入れて負債を抱えて身動きがとれなくなってしまった人々を救済する措置だったというのである。権力行使に際し、その実行機関に実効力がないのでは権力は成り立たない。御家人救済は鎌倉幕府にとって急務であった。なぜ当時、御家人はそれほどまでに窮乏してしまったのか。そのきっかけは文永・弘安の役(いわゆる「元寇」)であったらしい。

そうは言っても、実行済の財産の売買や貸借が法令によって無効になってしまうなら、売買や貸借に応じようとする人は現れなくなってしまうのではないか。確かに永仁5年の法令では所領の売買も禁止されたが、翌年の改正で売買の合法性は回復されている。そして、現実には徳政措置が地域単位や全国規模でたびたび実施されながら、売買や貸借はその後も当然の経済行為として定着している。なぜだろう。

売買や貸借、贈与や譲渡といった行為の動機の基には所有権というものがなければならないはずだ。宮本常一の『忘れられた日本人』に、モノの帰属ということに対する感覚を示唆する一節がある。

村の中というものはみんなが仲ようせねばならんものじゃとよく親から言いきかされたものであります。まじめに働いておりさえすれば、いつの間にかまたよくなるものであります。この村は昔はひどく貧乏したものだそうであります。この村の土地の半分から上は大平の沢田さんのものになっておりました。いつそうなったのか、飢饉の年にでも、米をかりて土地をとられたのでありましょうが、沢田さんの家が半つぶれになったとき、土地はまたもとの持主にみなもどって来ました。

大久保にはまた百石五兵衛という家がありました。高を百石も持っている大百姓でありましたが、それが何一つ悪いことをしたのでもなければ、なまけものが出たというのでもないのに、自然とまた百姓の手に戻って、その家はつぶれました。

何故、大地主の土地が元の持ち主に戻ったのかという経緯はここには書かれていない。ただ「自然と」戻ったというのである。その「自然」とは何なのか。

我々人類は20万年ほど前に現在とほぼ同じ容量の脳を持ってアフリカ大陸の一画で誕生し、6万年ほど前からアフリカを出て世界中に拡散し、今なお様々な理由から移動は続いている。人類の歴史の中で一定の土地に定着して「ふるさと」などと情緒的な心理的拠り所を形成するようになったのは高々ここ千年か二千年程度のことでしかない。

つまり、所有とその権利の移動という概念は本来「自然」ではないのである。殊に移動して生きることが前提なら、土地その他の不動産を所有しようという発想は不自然だ。農耕が始まって定住するようになったから様々なものを手元に置くようになったのか。その割には、地球上の気候も権力も落ち着きがなく、人々はそれほど長く同じ場所にじっとしていられない。となると、所有とその権利にまつわる概念や行為はその時々の社会や権力の都合に拠るものであると考えるべきだろう。

実利的な面から言えば、借金の棒引きが受け入れられるのは、貸した側が棒引き以前に十分な利息を得ているという点は無視できない。

たとえば、かりに「利倍法」とよんでいる利息規制法が、わが国の古代から中世社会にかけて相当の実効力をもつ法として生きつづけた。律令の規定に源をもつ古い法でありながら、事あるごとにその名をあらわした。一口にいえば、元本の倍以上の利息を徴収してはならない、というのが、その内容であった。

ちなみに、当時は五—七文字、つまり月五—七%の利子が普通であったから、単利計算でも四年もたたぬうちに元本の倍額に達してしまう。それ以上利子をとってはならない。ここまでは、このテーマで法がつくられたり、また具体的に法廷で争われても、そこに議論はおこらない。問題はこの先にあった。

利息が元本の倍額に達したとき、入れられていた質物や抵当が、流れてしまうのか、それとも債務者に返されるのか、という点になると、流すという「法」と、返すという「法」がともに存在した。また、それに付随したもろもろの「傍例」も出現した。公家法と武家法の差などの問題は別として、肝心は「利は本銭(元本)一倍を過ぐべからず」という「大法」だけは有名であっても、その先のことは、たとえ法文にどうあっても、中世人の共通の法意識にまで達することはできず、人びとは己の都合のいい傍例を探し出して、事あるごとに議論はむし返されたのである。

今の感覚からすれば闇金並みの高利だ。そりゃ棒引きにしても、文句は出るだろうが、頑なに抵抗するほどのことにはならないだろう。また、金融で財を成したとされる富豪の桁違いの富裕度もこうした高利という事情を知れば納得がいく。勿論、元手があれば誰でも富裕になることができたというわけではない。網野善彦の『職人歌合』では「職人」の中に「徳人」(富裕な人)というものが挙げられており、特異な職能とされている。財産の譲渡や貸借に関わることで富を得るのは「自然」ではないのである。

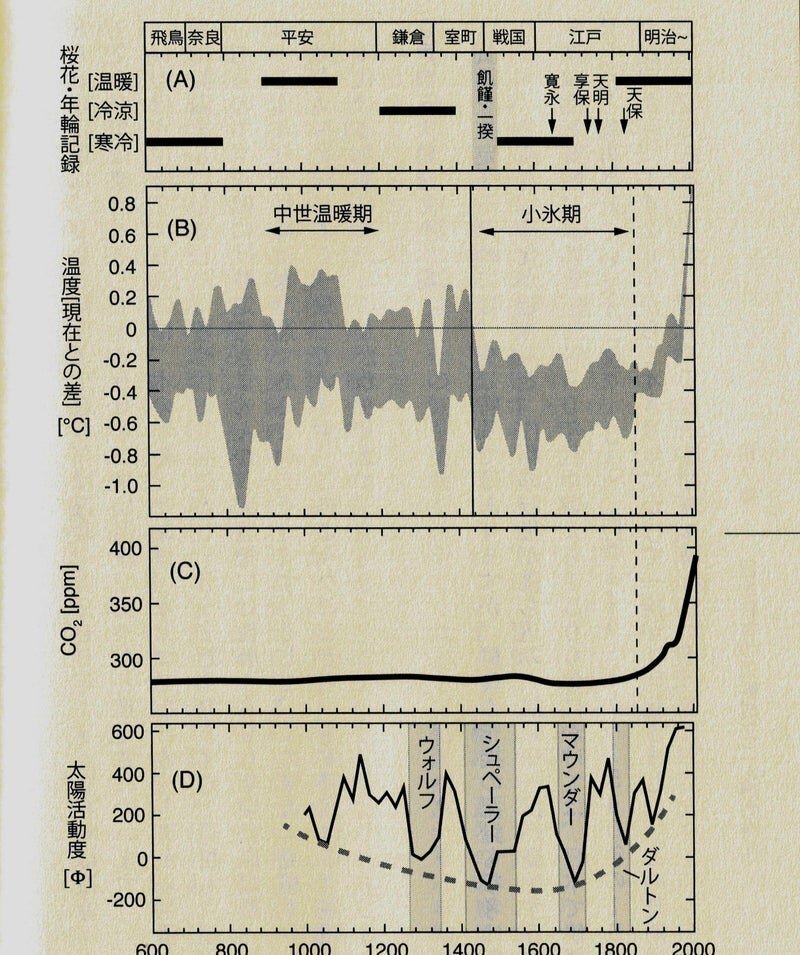

「自然」繋がりで自然環境についても見ておくと、中世から近世に向かって気候が寒冷化していることにも留意する必要があるかもしれない。桜花・年輪から推定した気候によれば、鎌倉から室町前半にかけては温暖期ということになっている。しかし、大きな流れとしては寒冷期に向かっており、室町中期には飢饉が頻発するとともに戦国の混乱期を迎える。寒冷期は江戸時代を通じて続く。『雁風呂』の舞台は淀屋の闕所(宝永2年(1705年))直後のことだが、当時の日本列島は小氷期にあり、江戸幕藩体制は確立していたものの、米作は不安定で米本位制の経済運営は厳しいものであったと想像できる。難局打開として八代将軍に徳川吉宗が就任するのは享保元年(1716年)である。

政策としての徳政令は飛び道具だろう。緊急避難として例外的に既存の秩序を超越するというものだったと思う。このような権力側の卓袱台返しが頻発するようでは社会倫理が形成されず、いつまで経っても自律的な社会にはならない。それでは統治が安定せず、権力側にとっても好ましいことにはならない。しかし、決定的な打開策を見いだせぬまま、中世は戦乱で暮れていく。その戦国の世を統一した徳川幕府も政権長期化に伴い制度疲労は避けられず、最後は欧米列強の外圧と国内反乱のなか大政奉還で幕を閉じる。そう見れば、社会の安定に必要なのは身の丈に応じた持続可能な自律的な社会経済ということではないか。その「身の丈」を測りかねているから持続可能になりようのない状態が続いているのではないか。

さて、今の時代はどうなるのだろう。そんなことよりも私の暮らしはどうなるのだろう。

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。