「一方に注目すると他方が見えにくくなる」ということを心に留める。

マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。「主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。」 主はお答えになった。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。」 新約聖書 ルカによる福音書 10章40-42節 (新共同訳)

こんにちは、くどちんです。キリスト教学校の聖書科教員をしている、牧師です。

先日ジェンダーにまつわる記事を書きました。

この中でも触れましたが、授業でジェンダーにまつわる学びをしています。

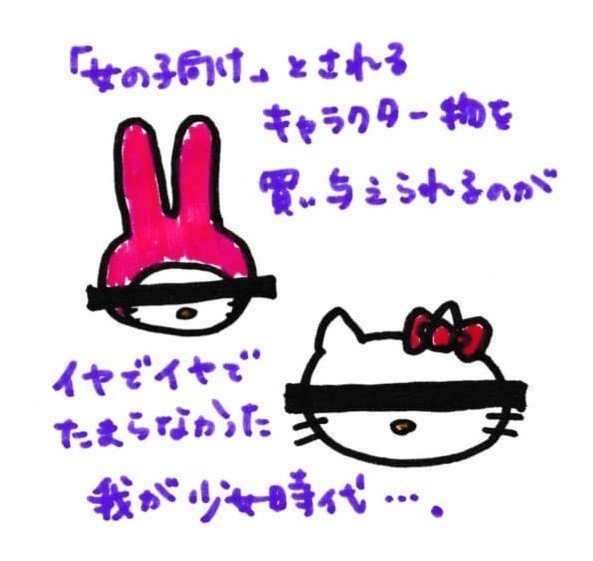

ジェンダーを学ぶことは、性別云々のみならず、「すべての人が、不本意な生き方を押し付けられることなく生きられるように」との願いに通じるのだと感じています。

どんな分野もそうですが、学べば学ぶほど奥深さが分かり、ますます「自分は分かっていない、ということが分かる」ようになるものです。ジェンダーについての学びは、私たちの生きる日常に深く根差したものである分、その発見や驚きが一層深いような気がします。先の「あなた」にまつわる話しかり。

そんなわけで、「分かった」気にならず勉強を続けなければと思っているのですが、最近お薦めしたいと思った本がこちら。

「ジェンダーって何だろう?」というごく基本的なレベルから学びたい人にも、「それなりに学びを重ねたつもりだけど、もう少し深く考えてみたい」という人にも、幅広い読者に目配りが利いた良書です。シンプルながらかわいい装丁で手に取りやすく、本文のレイアウトも読みやすい。多くの人にお薦めできる本だと思います。

この本の良いところは、「一面的な物言いを慎重に避けている」ところです。ある一面からの視点を述べると同時に、その「影」になりがちな面にもきちんと言及している。そこがとても丁寧だと思いました。

ジェンダーにまつわる課題について考えていると、ある一面に入れ込むあまり、異なる面の問題点を見落とす、ということが起こりがちです。そのせいで議論にすれ違いが起こって、うまく問題点が共有されず、妙な対立やしこりが生まれてしまうことも。

たとえば、ジェンダーとかフェミニズムというと「怖い」「危険な思想」と思われることがありますが(そのことについても本書で取り上げられています)、それは「ある面において被害者となっている人を擁護する」ことが、「他を敵視する」ことにすり替わる場合があるためでしょう。

でも本当は、「Aの権利を擁護すること」は、「Bを糾弾すること」とイコールではないはずです。「Aを守る」ことと並行して「Bを加害的な立場から解放すること」も大事なのです。「被害者であるAを守ろう」という強い思いが、かえって「Aを取り巻く構造」を見えにくくしてしまう。それが結果的に「被害/加害構造」の固定化に繋がっていることさえあります。

たとえばハラスメントの問題。「セクハラだマタハラだと、いちいち騒ぐな」「他にも我慢している人は大勢いる」という言い分に対して、「いや、女性はこんなに苦しめられているんだ!」という主張だけを繰り返しても、結局一部の人にしかその声は届きません。でも、実はセクハラは女性だけの問題ではないし、人権侵害の一種なのであって、「他のハラスメントは仕方ない」ということにもなりません。「あなたも何かに苦しめられているのだとすれば、声をあげていいんだよ。『ハラスメントを許さない』というのは、セクハラに限らずあなたを苦しめるものへの異議申し立てを認めるということだよ」と答えられれば、「みんなで考えるべき大事な問題」と捉えてもらいやすくなるわけです。

一途な気持ちで何かを見詰め続けると、硬直的になって全体像を見落としてしまう。こういうことは、ジェンダー論に限らずしばしば起こることでしょう。「ルビンの壺」みたいですね。

できるだけ俯瞰で物事を見たり、自分にも「見落とし」があるとわきまえておくのは大事なことだなぁと思います。「言うは易く行うは難し」ですが。

冒頭の聖句は「マルタとマリア」の姉妹のお話。イエスを家に迎え入れた姉妹のうち、姉のマルタはもてなしのためにせっせと立ち働きますが、妹のマリアはイエスの足元でその話に聞き入っています。頭にきたマルタはイエスにそれを訴えて……というくだり。

マルタのように「あるやり方」が正しいと思い込むと、「そうでないもの」に拒否的になります。でも彼女の腹立ちの底には、「イエスさまのために精一杯もてなしたい」という思いと共に、「それがあるべき姿だ」という囚われがあったのかもしれません。だから、そこから自由になって振る舞っているマリアが余計に許せない。自分にとって「正しいもの」として「内面化させられた」生き方を、軽々と飛び越えるマリアへの嫉妬もあったのだろうと想像します。

「心のままにイエスの話を聞きたい」という「姉妹共通の願い」に対して、自分を解放し「共に自由になること」を求めるのではなく、マリアをも自分のしがらみに巻き込んで「共に囚われること」を求めてしまったマルタ。私はこの姿の中に自分を見る思いがします。

マリアに対する眼差しの中に、「そうか、そんな振る舞い方もあるのか」という新しい境地を見出す柔軟さを持てた時、マルタ自身がぐっと生きやすくなるのでしょう。

「あなたも、私も、自分を損なうことなく生きていけるように」

そんな思いを大事にしながら、これからも学び続けていきたいなぁと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?