心理学検定キーワード第1章【原理・研究法・歴史】1.8-(観察法)

朝顔の成長記録、さぼってた人この指とーまれ

小学校の夏休みの宿題の一つに

朝顔の観察日記がありました。

学校で種から芽が出るまで育ててから

終業式終った後にそれを抱えて家に持って帰る。

記憶が定かではないですが

上に絵を書くスペースがあって、下に文章を書くタイプでしたかね!?

あるあるなのが

・変化がまったく無いときに書く事に困る

・雨ざらし、日に照らしすぎて枯らす

・旅行とか行っている間に枯らす

・そもそもやってない

そもそもやってないとか駄目ですけどw

懐かしいですね。昔の事を思い出しました。

本日のテーマは

観察法です

内容としては、主に分類がメインになります。

分類と特徴を抑えておけば良いでしょう。

それでは本日も、まとめのほうはーじめて行くぅー!

→まとめ1.8(観察法)

研究データの収集法の5つの内の1つです。

観察法というのは

対象(人間や動物)の行動を注意深く見ることによって対象を理解しようとする研究方法です。

無茶苦茶簡単にいうと

ずっと、よく観て、何か変化あったら(無くても)察してね。

ってことですねw

だいたいイメージできたでしょうか。

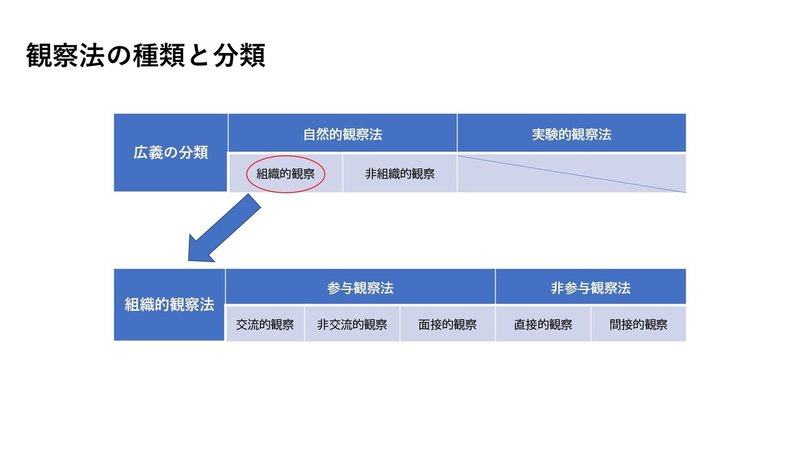

→観察法の広義の分類

分類を暗記する際は、まとめの表を見てください。

一発で分類できますw

ただ、内容の理解が必要ですので文章からも頭に入れてください。

まずは広い意味での観察法の分類です。

・自然観察法 狭義の観察法

・実験的観察法 実験法に該当

この分け方は、人為的操作をどれだけ加えるかの度合によります。

当然、実験法である実験的観察法の方が操作が多いです。

狭義の観察法という場合は実験法と区別して自然観察法のことをいいます。

→自然観察法(狭義の観察法)をさらに分ける

自然観察法とはですが、自然といってますから

普段の生活等、限りなく自然に近い状況で人を観察する事になります。

さらにこちらを2つに分ける事ができます。

・組織的観察法

・非組織的観察法 (偶然的観察法、日常的観察法)とも言います

この2つの大きな違いは何かというと

事前に観察対象や対象単位(時間とか)が決まっているかどうかです。

このことから

組織的観察法は事前に観察対象や、対象単位をサンプリングして、研究目的に沿って観察することをいいます。

そして、非組織的観察法は偶然の機会に観察できた出来事を記録することです。

→組織的観察法をさらに分ける

文章で書くと本当に長くなりますねw

次は、組織的観察法を分類します。こちらも2つに分ける事が出来ます

・参与(参加)観察法 フィールドワークとも言います

・非参与(参加)観察法

この二つの大きな違いは簡単です。

要は観察する対象に、観察者自身が参加するかしないかです。

参与観察法は、観察対象に自ら参加して同じように振るまい、起こった事を観察します。

非参与観察法は、観察対象に存在を意識させない方法です。第三者として外から観察します。

そして、さらに各自を細かく分けると

参与観察法は

・交流的観察 対象者とからむ

・非交流的観察 対象者と極力からまない

・面接観察 がっつり面接

に分ける事ができ

非参与観察法は

・直接的観察 その場で自分の目で観る

・観察的観察 ビデオ等で録画して後で観る

に分ける事ができます。

あー細けーw

→観察単位による観察法の分類

まとめも大詰め!

次は、観察単位による分類です。

大きく4つ。

・時間見本法 観察する時間間隔を観察単位とします。

・場面見本法 観察場面を観察単位とします。

・事象見本法 事象や行動を観察単位とします。

・日誌法 特に条件はなし。

では、1つずつみていきましょう。

時間見本法は

あらかじめ決めた頻度、長さの時間で、それぞれ観察対象となる行動の生起を記録する方法です。

1時間おきに行動記録をとる事で、毎日の自分の行動のクセがを知る

とかが具体例ですかね。

場面見本法は

例としては、交通量調査や通行人調査があげられます。

目的の行動が起こりやすそうな場面や、関連性の高いとされる場面を選択し、そこで起きた行動を観察する方法です。

事象見本法は

例としてはけんかですね。

けんかという特定の事柄や行動に焦点を当て、生起、経過、結果を観察する方法です。

日誌法は

特に条件がある訳でもなく、上記の3つの内容も含んだ自由な方法です。

保育士さんの園児の日誌などを例にすると

時間を区切った行動記録や日常の遊びの場面での記録

そして、他の園児とのけんかやいざこざの記録など多岐に渡りますね。

→記録方法による観察の分類

観察を記録する方法も分類することができます。

・行動目録法(チェックリスト法)

・行動描写法(逸話記録法、エピソード記録法)

・評定尺度法

の3つです。

行動目録法は

あらかじめ起こりそうな行動(頻度)を選び出しておく方法です。

行動が起こったときにすぐにチェックできるので

チェックリスト法とも呼ばれます。

行動頻度の記録ですね。

行動描写法は

具体的に行動を時系列に沿って自由に記述する方法です。

評定尺度法は

あらかじめ行動、個人の態度・傾向等の評定尺度を設定し、それに基づいて記録する方法です。

関係性を評定尺度で観察するって感じです。

あー、長かったですね。

分類が細かいと、文章でまとめるのは非常に時間がかかります。

本日の内容を表にすると以下になりますので、ご確認ください。

まずは大まかな分類から

次に、観察単位と記録の組みあわせについて

pdfでダウンロードしたい方は

です。

以上!

1.8(観察法)のまとめでした。

少しでも理解できるよう、興味を持ってもらえるように工夫しながらこれからもまとめ頑張りますので

目に留まった方は是非、スキ!お願いします!!

長文にお付き合いありがとうございました。では次の単元で!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?