イタリア:デザイン起業家列伝(15/15)ー照明器具編(下)

本noteで連載は終わりです(本noteも拙著の第6章に基づいています)。本連載を通じて、世界No.1デザイン先進国であるイタリアにおいて、デザイン起業家らがデザイン経営を実践してきた様々な手法を紹介できたと思います。さらに、IDEOとは異なる、詩情に溢れたイタリアのデザイン思考の魅力も体感できたと思います。デザイン思考の前提として、世界が劇場(舞台)として捉えられ、その中にいる人は、消費者でもなく、市民でもなく、俳優・女優としてドラマチックに演じることで自らの生を解放します。言い換えれば、仮面をかぶって一定の社会的役割を果たすことから解放されるのです。そして、デザインされたモノは、劇場としての世界を構成する舞台装置なのです(以下に見るように、理想の照明は、劇場のうっとりするようなランプなのです)。

舞台としての日常生活が幸せなものとなるように、美しい生活環境の提案を通じて人々の暮らしのQOLを上昇させた彼らの偉業は、永遠に人々の記憶に刻み込まれるでしょう。

メード・イン・イタリーよ、永遠なれ

1 フロス

1964年からフロス社を率いたセルジョ・ガンディーニは、カッシーナとガヴィーナからフロス社の株式を譲り受け、最終消費者の動向に敏感な小売業者をターゲットとすることで、ブリアンツァの家具関連企業が犯した過ち(最終消費者を直接ターゲットとすること)を避けることができました。ガンディーニは、フロスの経営に携わる前、スティーレ(Style)という小売店を開設し、偶々来店したディーノ・ボッフィからキッチンを提供してもらい、他方ガヴィーナからはディガンマ(Digamma)という椅子の提供を受け、適切な品揃えが大切であることを学習していきました。当初のフロスのカタログには、アルコ(Arco)や、トイオ(Toio)があり、買収したアルテルーチェ社の400種類あった製品を4種類に集約しつつ、金属加工されたコイルの産地であるブレシア(Brescia)に拠点を移しました―それに伴い、アルテルーチェ社の従業員は転職を余儀なくされました。

1996年からは息子のピエロ・ガンディーニが同社を率いましたが、2014年にプライベート・エクイティ・ファンドのInvestindustrialに売却されました―その後もガンディーニは、Investindustrialの枠内でフロスの経営に携わったのですが、2019年に見解の相違から同社を去りました。

1.1 デザインマネジメント

S.ガンディーニは次のように証言しています。

「企業戦略にかかわる企画の一切合切を扱うことを目的とした、権威あるデザイナーから構成される委員会を設置し、高いクオリティを実現できる企業イメージを保証すべく、デザイナーの意見を採用するのがイタリアの特徴であり、そうしないと彼らが他企業との協業を始めてしまう。…1968年当時、他の照明器具製造企業が2000種のモデルを扱うところ、フロス社は20種に絞り込んでいた。…カスティリオーニは、展示会で、照明器具が主人公となるような展示の仕方を考案した。…カスティリオーニとトビア・スカルパに対して、新参者のフィリップ・スタルクを融和させるのは困難であった。…フロスの将来は、トレンドに逆らわないことにかかっている。」

他方、息子のピエロ・ガンディーニの証言によると、フロスに入社した際、フィリップ・スタルクのアラ(Arà)とカスティリオーニィのタラクサクム(Taraxacum)を手掛け、アラは通常のエンジニアリングで対応できましたが、タラクサクムの方は外部のエンジニアを頼るほかなく、この照明器具の三角形の本体を連結する留め金を考案したのは、フェラーリと関係があった無名のエンジニアであったということです。父の時代、イタリアのデザインは、富裕なインテリ即ちニッチの中のニッチ向けのものであり、より少なく成長することが重要でした。マーケティングの用語は嫌いだけれども、それは、市場の需要に基づいて決定された製品は、企業のアイデンティティそのものを掘り崩してしまうからです。スタルクがデザインしたミス・シッシィ(Miss Sissi)という卓上ランプを特約店や父に見せたところ酷評されましたが、押し切って販売したところ成功したので、その後、特約店とミーティングしなくなり、特約店には、無理に販売することなく製品を放置しておくよう指示した、と証言しています。同様に、スタルクがデザインしたホテルの中二階向けの照明について、そのサイズを「大・中・小」のどれにするか迷っていたところ、電話交換局の秘書達が小さなタイプのものを見て、あたかも子猫を幼児に見せたときのように微笑んだので、小さなタイプを発売し、二世起業家として認められたとも述べています。

ピエロがトビア・スカルパから習ったことは、色度計を用いて通常三つの色を使うところ、七色を用いながら塗装を行うことで、一層深みのある華麗な塗装ができるということであり、言い換えれば、手作業による表面塗装の重要性でした―トビアがデザインした常軌を逸した銅製の照明であるピエロ(Pierrot)は、美しいけれども全く売れませんでした。

最後に、最近はデザイン起業家がミラノにいなくなってしまいましたが、ゼロからブランドを立ち上げ、イタリアンデザインの国際化まで達成したジュリオ・カッペリーニが評価に値するということです。

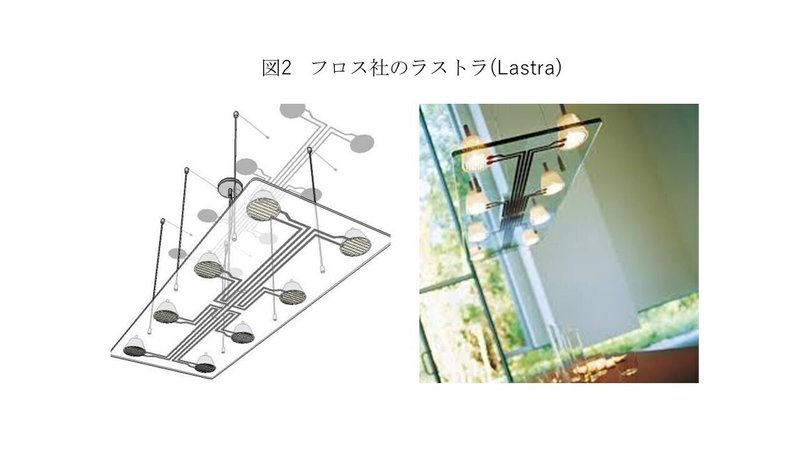

次にフロス社のデザイン・プロジェクトとして、ラストラ(Lastra;板)を採り上げましょう。ラストラは、天井から吊下げられた板に5~8個の照明ライトが取り付けられた製品です(図2)。

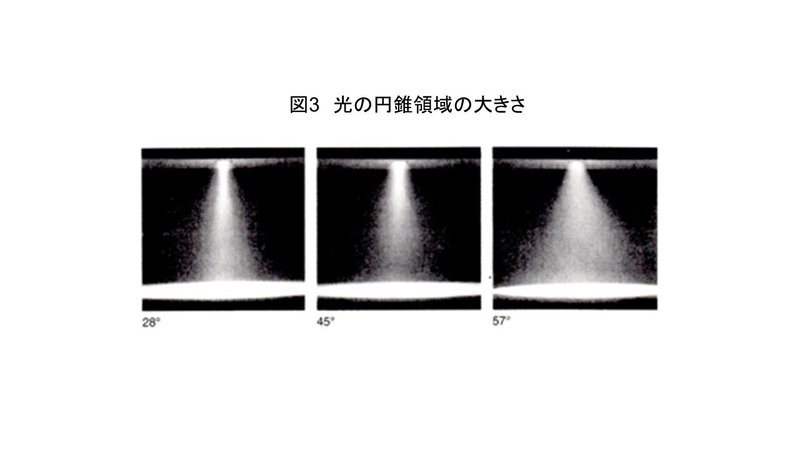

板という意味のラストラは、著名なデザイナーであるチッテーリオによってデザインされました。常に外部からデザイナーを起用し、彼らに自由に設計させることがフロス社の方針で、当時は同社を象徴するような製品を探していました。ラストラのコンセプトは、照明効果に関するアイディアから生まれましたーチッテーリオが望んだのは、米国などの国際的なレストランで見られるような、ドラマチックな雰囲気を食卓の上で実現することでした。米国の中心商業地のレストランでは、薄明りの中にある食卓のそれぞれの席が、天井に嵌め込まれた照明ライト(lampade ad incasso)からの光の束によって区切られており、チッテーリオのアイディアは、天井から吊下げられた大きな箱に嵌め込まれた照明ライトから出る光が円錐領域を形成して(図3)、もっぱら食卓上の皿を暗闇の中で浮かび上がらせることでした。つまり、食事を共にする会食者が劇場の舞台における俳優・女優であるような効果を狙っていたのです。

当初の想定は、外部からは見えない仕方でこの箱の内部に配置した導線に電流を流し、それぞれの光の度合に応じて個々の照明ランプが独立して動くスイッチを設置することでした。しかし、配置するのが難しい嵩張った大きな箱を天井から吊り下げると重量が重くなり、また技術上の問題も生じましたーたとえば、椅子に座る際、目が眩むような現象が発生したため、解決策として、(a)光源をより高くしながら、直接照明の角度も緩やかなものとし、同時に箱の厚みを増してみたところ、今度は、美観を損ねたため、この解決策は即座に却下されました。別の解決策として、(b)光線を砕くべく曇った砂吹きガラスを採用したところ、拡散光の効果は得られたものの、今度は基本コンセプトであるドラマチックな照明効果が失われてしまったのです。さらに、食事の準備をしたテーブルを実験室内に設営してみたところ、劇場のような印象が過剰であることと、照明ランプで作られた光の円錐領域の外にパンやグラスを出した際、光の円錐領域と(円錐領域外の)薄暗い領域とのコントラストが強すぎて、それらのパンやグラスが見えなくなってしまうということも問題でした。

その上、もっぱら直径40cmの(テーブル上の)八つの円を照らすのに、およそ1500~2500ユーロの照明ライトで事足りる反面、室内の残りの空間は別の照明器具が必要であることを潜在顧客に訴求しなければならないというマーケティング上の問題も生じたのです。このマーケティング上の問題を解決するために、箱の上にハロゲンランプを置いて、天井に向かって間接光を投げかけるということも検討されましたが、その場合、照明ランプのかたちが重苦しくなるという美観上の問題がまたもや生じました。

転機は、月明りが差し込む半月状の自動車後部窓ガラスに施された電熱線にヒントを得て、ガラスの上にシルクスクリーン法(絹紗スクリーン捺染法)で電流の流れる誘導路をプリント配線したことから訪れました。天井から吊下げる箱の大きさを変化させながら解決策を4か月ほど模索した後、板ガラスの上に導線を乗せず、細長いアルミニウムを使ってのプリント配線が試され、同時に、嵌め込み式の照明ランプではなくスポットライト(faretto)が採用されました。こうして当初のコンセプトから外れない、劇場におけるような照明効果を食卓の皿の上で実現することができたのです。一切の問題が、この案で解決されました。箱に照明ランプを嵌め込むという当初の案は、居住空間に配置するには重苦しい印象を与えていたのですが、板ガラス案を採用することで、(a)ランプの大きさが小さくなると同時に、(b)照明の光がガラスを透過するようになったので、製品の様子は軽快な感じ(leggerezza)となりました。

ラストラの上にスポットライトを置くことで、視覚上の不快感(offesa)が取り除かれて、目が眩む状態を緩和することができました。まだ残っている目の眩みについては、格子状ブラインドを用いて容易に避け得ることが分かりました。また、スポットライトを採用したことで、円錐状の光の領域が乳白色となり、また、透過性のある板ガラス(ラストラ)から滲み出る拡散光は、円錐状の光の領域から外れるグラスや皿などをほどよく目立たなくする効果(光と闇の効果)を達成することができたのです。

まとめると、箱から透過性のある板ガラスへ、嵌め込み照明ランプ(lampada da incasso)からスポットライトへ、導線からプリント配線へ、と粘り強い紆余曲折を経て、当初チッテーリオがイメージしたものとは全く違った製品が出来上がったのですが、食卓上で劇場におけるような照明効果を得るという基本コンセプトは実現されたのでした。

ラストラの開発プロセスに見られるように、インテリアとして使い物にならないなら、家電製品であれ壁や天井に埋め込んで視覚公害を引き起こさないのが望ましいということになります。家電量販店という店舗カテゴリーがイタリアに存在しないのは、家電は家具売り場で購入するものであって、キッチンも設備でなくて家具だからです(イタリア語には、Eletrodomestici da incasso―壁にはめ込まれた家電製品;オーブン/洗濯機など―という用語があり、インテリア性を欠く家電製品がむき出しで室内に存在している事態は常軌を逸していると言えるでしょう。)

2 ルーチェプラン

ルーチェプラン社は、建築家兼起業家のリッカルド・サルファッティ(Riccardo Sarfatti)・その妻サンドラ(Sandra)・建築家のパオロ・リッツァート(Paolo Rizzato)によって1978年に創設されました。リッカルドの父であるジーノ(Gino)は、アンドリア・ドーリアやクリストフォロ・コロンボといった豪華客船の照明を手掛けるアルテルーチェ(Arte luce)社を経営していましたが、引退を考えていたジーノは、1973年に同社をセルジョ・ガンディーニに売却し、ガンディーニは同社を元にフロス社を創業することになったのです。ジェノバ大学で航空/船舶工学を専攻したジーノは、マルコ・ザヌーソやフランコ・アルビーニそしてエルネスト・ロジャースといった建築家と付き合いがあり、自らも、カンディンスキーやロシア構成主義に着想を得たような照明、言い換えれば、技術と芸術を共生させるような照明を考案したということです―当時、照明器具の傘は、布地で作るのが一般的でしたが、アルミニウムを採用するなど進取の精神に富んでいました。言い換えれば、その企業哲学は、かたち・機能・タイプ・素材といった面で非常に革新的な少数の製品を提供することでした。1978年当時、技術的な照明と装飾的な照明の区別は為されておらず、建築上の特殊な要請(機能上および装飾上の要請)に応えるべく、装飾的なランプを作ることに同社は重きを置いていました。同社は1983年から85年まで休止していますが、これは市場を考慮せず、過渡に革新的であり過ぎたためです。1985年から市場志向になって、卓上ライトのベレニーチェ(図4)や恒常性を意味するコスタンツァ(図6)シリーズを作ったところベストセラーとなりましたー同社は2019年に家具会社のカリガリス(Calligaris)によって買収されました。

2.1 デザインマネジメント

リッカルドによれば、戦前のイタリアンデザインは、大ブルジョアのためのものであり、ルーチェプラン社もその精神を受け継いで、客船・劇場・空港向けの照明を得意とする立ち位置を取り(この点が、一般向けの照明を手掛けるフロス社との違いです)、1982年にはマルペンサおよびリナーテ空港の照明や、シンガポールの商業施設の照明などを受注することができました。彼によれば、イタリアには、フランスやイギリスとは異なり、一般家屋に関する典型的なモデル(様式)が存在しないため、イタリアでデザインされるものは、一般家屋を前提とせず、(客船・劇場・空港といった)ありとあらゆる場面に適用されるブルジョア好みの良きモノだということです。

リッカルドは、会社の経営を振り返って次のように証言しています。

「大口契約を受注して会社の経営が軌道に乗った後、一般向けの照明器具を想定して、流通業者向けの幅広い製品のラインナップを提供したり、D7(図4)という製品をサローネに出展したことが失敗であった。D7は、コンパッソ・ドーロを受賞したが、100万リラもしたため、商業的には失敗であった。市場調査と販売価格の検討をすることで、次のベレニーチェは、サローネに出展したこともあって、十年後には年間4万セットも売れるようになった。ベレニーチェをサローネに出展した際、2000セットを即売したが、『それは前例のないこと』だと、アルテミデ社を率いるエルネスト・ジスモンディに言われた。」

このようにリッカルドは回想していますが、D7という同社の精神を象徴する高級品の展示があって初めて、ベレニーチェの成功に繋がったと解釈することもできるでしょう。

彼はまた、チリオ(Cirio)やパルマラット(Parmalat)といった大手の食品会社をもっぱら支援し、デザイン経営を行う中小企業が中国市場に参入することを援助しないイタリアの産業政策に対して苦言を呈しています。2004年当時の中国にとって、イタリアの1950年代から60年代は、参照に値する理想的な状況である一方で、中国のような新興国が中の上レベルの技術水準であるイタリアに追いつくまで、衣食住の分野でクオリティの跳躍を成し遂げるべきであり、そうしなければイタリアは没落する、ということです。またITや化学といった分野で最高レベルの技術水準を目指してイタリアが研究開発を進めるのは、ばかげているとも証言しています。

次に、ルーチェプラン社のデザイン・プロジェクトとして、ティタニア(図5)について詳しくみていきましょう。ティタニアは、非常に軽い金属であるチタンを使った、葉脈模様のある楕円形の照明器具です。

コスタンツァ(図6)はランプの傘から突き出た棒を操作することで、点灯と明るさを調節するナイト・テーブル用のライトです。次に、垂直の支柱を持つロラ(図7)が手掛けられ、これはカーボンファイバー製で斬新かつ商業上のインパクトを持つものでした。ロラの場合、もっぱら室内上部の壁が照らされるように、垂直支柱の頂点にあるハロゲンランプの下半分に覆いをかけて光を遮る必要がありました―この覆いには無数の小さな穴(microforellatura)が開けられていましたが、その実現は簡単ではありませんでした。

そして、ティタニアの一つ前のプロジェクトとして卓上ライトが作られましたが、同社の商品ラインナップで欠けているのは、天井から吊下げるタイプのもの(sospensione)で、それには二つの開発方針が考えられました。サルファッティは次のように述べています。

「天井吊り下げ型照明ランプの中で、私が関心を寄せているのは(a)直径30~40㎝の金属製の構造を備えた乳白色に光るランプで、中央広間に相応しく、グロピウスのような建築大家のプロジェクトで使われている(光源を包む乳白色のガラスそれ自体が、ぼんやり輝くことで拡散灯として機能している)。もう一つは、(b)薄板(lamelle)がランプの周囲を取り囲んでいるので直接ランプを見ることができない一方で、ランプからの光が薄板で反射して輝くタイプのものである(薄板の機能は光を拡散するためではなく、反射するためである)。ミース・ファン・デル・ローエ(Mies van der Rohe)が自分のプロジェクトで、後者のタイプのランプをいつも使っていたため、我々建築家にとって後者のタイプのランプは非常に重要である。」

リッツァートの案は、サルファッティが述べている前者の乳白色のガラスランプを作るものでしたが、革新的でないとして採用されず、当時人気のあったランプが調査されました―カスティリィオーニによる円盤型のフリースビィ(図8)、キング&ミランダのオーロラ(図9)、アルテミデ社のランプ、などがそれに該当します。

サルファッティによれば、調査した中で抜きんでているのはオーロラでした。これは、ガラスの円盤の下に三つの光源ランプが取り付けられ、ハロゲンランプからの光が上にある円盤で反射して輝くもので、ボリュームのあるこのような拡散灯を開発するというアイディアは、デザイナーたちの注意を惹きつけましたが、照明技術上の機能・ライトの大きさ・製品の価格という三つの要素間の不釣り合いが判明したため、最終的に却下されました。行き詰ったデザイナーたちは、現代の住空間のあり方について再検討したところ、次のことが分かったということです。

「昔の住空間では、均斉の取れた仕方で各部屋が分かれており、また中央広間(centro stanza)が必要で、かくして部屋の中では一様に拡散する光が大切であった。他方、現代では、昼食のための一角や書斎といったように部屋の大きさは小さくなり、またそれだけ一層機能的でなければならない。要するにもはや中央広間は存在せず、換言すれば中心的な場(位置)は存在せず、より一層自由なかたちが存在するのである。ここから中心的な要素ではなく、住空間の中で任意の場所に自由に留まり、自由な指向性を備えたような楕円体(solido ellittico)のかたちをした何かを作るというアイディアが生まれたのである。」

こうして、ラグビーボールのような回転楕円体(ellissoide)のかたちをした天井吊り下げ型の拡散灯のアイディが生まれ、このかたちは、上述したような中心(中央広間)が存在しなくなった(脱中心化=楕円)という今の住空間の新たな布置と合致するものでした。

この丸々と太った回転楕円体は、その大きさにおいて軽妙さ(levità)を表現するような軽やかなオブジェでありたいならば、平べったさを志向しなければならなかったし、市場に投入するには一層小さくてスリムなものでなければなりませんでした。かくして、当初の回転楕円体は、平べったいスリムなものとなり、部屋の高いところに天井から吊り下げるとそのかたちは、寸法を縮小した小型飛行船(dirigibile)のようであり、その室内環境へのインパクトは大きなものとなったのです。かくしてスリムになったとはいえ小型飛行船のようなものが室内に浮かんでいてはおかしいので、その回転楕円体的なかたちを非物質的なものにする(smaterializzare)必要が生じた。言い換えれば、それが持っている物質的性格から解放されなければならず、ここで50年代に有名であった北欧のデザイナーであるルイス・ポールセン(Louis Poulsen)のPH Artichoke, rame(図10)―これは、チョウセンアザミのように薄板が折り重なってランプを包み込んでいる作品です―が参照され、薄板を梁(はり)として使うことで、小型飛行船のようなかたちが持っている物質的性格が剥ぎ取られたのでした。

ここで想起されるのが、かたちの脱物質化(smaterializzazione)が、バロックの伝統を踏まえており、かたちの抽象化(astrazione)と同義であるというA.ブランジィの指摘です。つまり、バロックにおいて、古典的な美の規範を定めていたルネッサンスの世界からフォルムが解放されて自由になったと捉えるのではなく、バロックにおいてフォルムが抽象化/脱物質化され、この原理がティタニアの開発で反復されていることが分かります。

さらに、乳白色の表面を通じて光が拡散するのではなく、梁である薄片に光が当たって反射するような照明効果が模索されました。換言すれば拡散光ではなく反射光が追究され、最終的な開発方針が決まったのです。ティタニアにおける梁としての薄板はアルミニウムが使われ、その梁様の構造は、木造船や飛行機の肋材構造や小型飛行船の骨組み構造に類似していました。プロトタイプを作成する際、それらの肋材は精確に取り付けられなければなりません。デザイナーのメダとリッツァートは、化学的な写真製版の技術を採用して、そうした肋材(梁)の一つ一つを作成し、職人工房に代表されるサプライヤー(fornitore)の方も、肋材作成という方針を尊重し、デザイン・プロジェクトのクオリティに注意を払いました。彼らデザイナーが、この方針を採用できたのは、ありとあらゆる種類の職人工房が点在し、デザイナーと職人との協業による実験的な部品の製作を可能にするミラノという土地柄に負うところが大きいと言えます。そういった地理的な好条件は、たとえばドイツなどの他のエリアでは存在しません―ミラノには、モノは買うのではなくて、デザイナーと職人らが協業して暫定的であれ製作してみるものである、という意味でのインフラ(産業基盤)があるのです。リッツァートはコンピューターの利用について、次のように述べています。

「私見によれば、手書きあるいは製図器械(ドラフター)を用いて線引き定規でラインを描くことから、コンピューターでラインを描くことへの移行は、三角定規を使って手書きでラインを描くことから、製図器械(ドラフター)を用いてラインを描くことへの移行になぞらえ得る。全てのプロジェクトで、かたちの美しさを追求するという点、そして費用がかからないという点をかなり犠牲にしたとしても、何か興味深いものが存在するためには、相対立する様々な方針を両立して釣り合いを取らねばならない。そうすることでプロジェクトは丸まって均整の取れたものになる。ティタニアの場合、現代風で親しみを感じさせるような刺激的なかたちが模索されたが、同時に、それを見る人にとって船の骨組み・小型飛行船・UFOといったものを(ファンタジーとして)連想させるようなことも検討された。かくして、三つの楕円と骨組みがコンピューターを用いて合体させられた。」

リッツァートが最初のプロトタイプを作って天井から吊るしてみたところ、確かに革新的な楕円のかたちをしているのですが、革新的かつ彫刻的な性格が非常に強く、市販したところで失敗するかもしれないという懸念が生じ、プロジェクトは1年間中断しました。

転機は、秘書に勧められて、リッツァートが色のついた光を放つランプを見たことから訪れました。色をつけるというアイディアがプロジェクトの停滞を解除し、ユーザーに対する訴求要因となりました。ティタニアは、ユーザーとの相互作用が可能となるような製品で、その位置を動的に変化させることができました。リッツァートとメダは、ユーザーとの相互作用という可能性に着目したのですが、それは、コスタンツァの棒同様に、この相互作用によって快適な仕方でランプが付けられることを可能にするものでした。リッツァートは次のように述べています。

「ランプが点灯する瞬間というのは、劇場で明かりが消え、その舞台が照らされる時のように、魔法にかけられたようにうっとりさせられる素敵な瞬間なのである。」

要するに、ユーザーはティタニアと相互作用し、自らの感情・テイストあるいは場所に合致した色を選べるのです。続いて彼は、次のようにも述べています。

「黄色を基調とするインテリアでは、対照色として緑色のランプを用いることが可能で、また、緑色を基調とするインテリアで、同じく緑色のランプを用いて雰囲気を統一することもできる。ドイツの郵便局の場合、電信を扱うカウンターは黄色、書留郵便は赤、といった要請にティタニアは対応でき、今日でもドイツ全土で18000件以上のティタニアの物品供給契約がある。」

かくして、色のついた薄板を骨組みの間に挿入してライトを充てることで非物資的なニュアンスが醸し出され、個人向けのカスタマイズが可能となったのです。

ティタニアのデザインプロセスを振り返ると、最終的に製品のかたちが決まるまで、度重なる市場トレンドの調査や製品の改良を繰り返す、といった紆余曲折ぶりが特徴的だと言えるでしょう。これは、自社の企業アイデンティを確立するため、当該企業を象徴・代表するような製品を創るべく、デザインプロジェクトに時間も資金も投資し続けるという姿勢にほかなりませんーカラー照明という着想を得るまでプロジェクトを1年近くも中断させており、納得が行くまで粘り強く改良を続けています。また、理想とするランプのイメージが劇場照明である点も、イタリアの伝統に則っていると言えるでしょう。

3 ネモ

ネモ社は、1993年にカッシーナ社のFranco Cassinaによって創業されました。1995年にはカッシーナ社傘下に入り、照明器具やテーブル・椅子といったインテリアの要素を作る会社となりました。その後、1998年には、Italiana Luce社を買収し、2006年にはポルトローナ・フラウグループの一員となりました。2012年には、フェデリコ・パラッツァーリ(Federico Palazzari)が率いるミラノのOmikron Design社がネモ社の経営を引き継ぎ、2020年には、LED照明が得意なILTI Luce社を買収しています。ネモ社は、往時の著名デザイナーらが手がけた照明ライトをThe Masters collectionとして発売し、これはカッシーナ社が家具分野で行ったことを照明ライトでも行ったと言えます。もう一つの製品ラインは、博物館・店舗およびエクステリア照明分野を対象としたContemporary collectionです。

3.1 デザインマネジメント

ネモ社のレオ(Leo)は、ビームのように発する小さな光源の位置を上下左右自由に調節できるので、狙った地点を外さずピンポイントで照らすことが可能な小さな照明器具です(図11)。ドイツ人デザイナーであるマーク・イエス(Mark Jehs)とユルゲン・ラウブ(Jurgen Laub)の二人は、レオ開発のプロジェクトを同社から任せられました。卓上版のレオは、柔らかい白熱光を発する拡散灯で、小型化を求める市場トレンドに合致したものでした。このライトは、変圧器(部品)が不要で230ボルトに対応していました。なお、図11よりわかるように、この製品も、ハロー(こんちには)と挨拶しているような気を起こさせるという点で、擬人的な製品です。

レオ・ハロー(Leo Halo)のボディは、アルミダイキャスト(金型鋳造)とガラス製の二つのバージョンがあり、前者の場合、一点集中の直接光のみが発せられ、後者の場合、ボディが色のついたガラスであるため、ボディそれ自体が光るものでした。このコンパクトなレオ・ハローは内側に35度曲げることができ、また、水平・垂直のどちらにも自由自在に方向を変えることができました。他のライトとは異なり、レオは、100Wの白熱光と60Wのハロゲンランプの両方を取り付けることができました。また、バネを介してライトを支える腕を自由に動かせることもできたのです。アルミという化学的に安定した素材を使うので、かたちが造形し易く、また熱を逃がし易いという特徴がありました―LEDの登場まで温度を一定に保つことに一貫して注意が払われています。レオの価格は妥当で、会社に成功をもたらしました。留め金を使うことでレオの設置場所は三パターン(卓上・壁・床)あり、床に置く場合、その高さは85cmか175cmで、壁に設置する場合はショーウィンドーや読書コーナーがその主な使用場面でした。

ネモ社は、レオのかたちをデザイナーに任せており、プロジェクトの歩みが実現不可能な方向に進むことを避けるために最初から口を挟んだりはしませんでした。

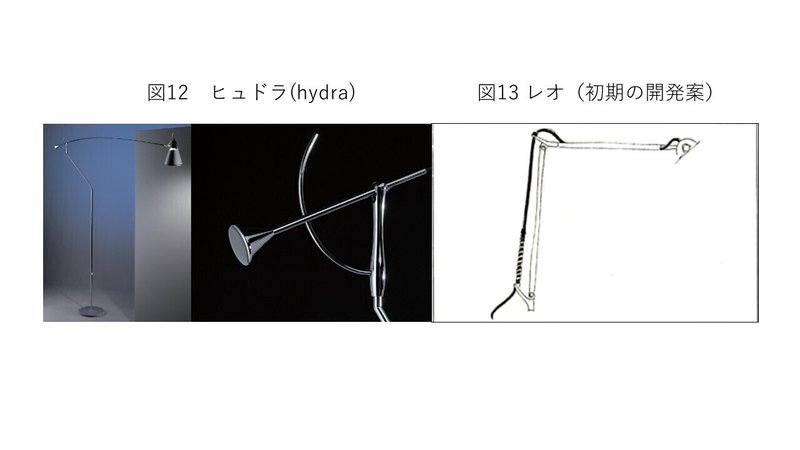

レオが生まれるまで、同社には、カーボンファイバー製の卓上ライトであるヒュドラ(図12)しかなく、レオが、同社の新たなイメージを象徴(代表)するような製品となることを期待していました。

レオの開発コンセプトを記したスケッチ(図13)を見ると、ケーブルが支柱(アーム;腕)の外側に出ており、バネ(molle)をアームの内部に格納することが提案されましたが、その連結方法は未検討の状態でした。根元の連結部(ジャンクション)は、当初案では、スリムなものでしたが、バネに可動性と負荷を担わせるため30度傾けることが決まりました。結局、アームを引っ張るためのバネがアームの二か所(途中の関節部分と根元の留め金付近)において数センチメートルだけ露出することになりましたー他方、電線ケーブルの方も、頭頂部と途中の関節部分の二か所で数センチメートル露出することになりました。こうして、電線ケーブルとバネがアームの中に可能な限り格納され、見た目をすっきり美しくすることができたのですーこれを、クオリティの高さを示すものとして同社は市場に強く訴求していったのです。

4 チーニ&ニルス(Cini & Nils)

デザイナーであるマリオ・メロッキィ(Mario Melocchi)と起業家であるフランコ・ベットニカ(Franco Bettonica)によって1969年にチーニ&ニルス社は創業されました。1972年には、クゥボルーチェ(Cuboluce;箱光;図14)というヒット商品も生まれ、1989年にはメロッキィの息子で工学を修めたルカ(Luca)も加わりました。同社に入社して以来、ルカは、中間業者・最終ユーザー・建築家などと常にコンタクトを取っているとのことです。2013年より、同社の経営は、社内の6人のマネージャーで構成される経営陣に引き継がれ、2014年にはオフィスを製造部門と一体化させています。

4.1 デザインマネジメント

ここでは例としてテンソ(tenso)[図15]のデザインプロセスを見てみましょう。テンソは、空間に張られた二本の電線の間に照明ライトが架橋されたもので、配線が目立たず、天井画の照明などに適しています(tensoは、弦がピンと張っていることを示すtensioneに由来します)。

デザイン志向のイタリア企業にとって輸出対象の市場はドイツであり、そこでは、ケーブルを使った低電圧照明システムの最初の実験を照明デザイナーのインゴ・マウラー(Ingo Maurer)が行っていました。マウラーによる光の解釈は、プロジェクトの探求プロセスを反映しており、それは、技術的要素を身体やコンセプトの面から捉え直すことから始めて、五感や情緒を訴えるか、あるいは技術的要素それ自体を過渡に強調し、主要な機能に関してそれらの要素を脱文脈化する、といったことを目的としていました。マウラーは、電線それ自体ではなく、ライトを支える機能を発展させる要素によって育まれた二色性のランプを試験的に使用したのですが、低電圧で電気を送るという基本コンセプトは、次のような他社製品でも見てとれます―アルテミデ社のためにR.サッパーがデザインしたティツィオ(前note[14/15]図2)及びルーチェプラン社のためにメダとリッツァートがデザインしたベレニーチェ(図4)。なお、これらは金属製のジョイントの電気伝導率を徹底活用するものでした。今日では、12ボルト程度の低電圧ケーブルを用いた照明システムは、経済的な汎用品となっています。

このシステムは、軽快さを伴いつつ、何かを強調する照明に適しています。しかし、ランプ単体では50W、システム全体では400Wを越えてはならず、また、ケーブルの長さも9~10メートルを超えてはなりませんでした―超えれば電圧が低下してしまうからです。さらに、変に目立つ大きな変圧器(トランス)は、(システムを構成する他の要素と調和しないので)美観上問題であり、しかも持続的なメンテナンスを必要としていました(あまつさえメンテナンス中は騒音が発生しました)。そしてこのシステムは装飾照明のカテゴリーに含まれますが、照明性能を保証するものではなかったのです。

低電圧ケーブルを用いたシステムを使うと、直接拡散光が放たれる光源を確保でき、また調光装置(スイッチ)を用いて光の強度を変化させることができましたが、前述した技術上そして機能上の制約から、12ボルトの低電圧を用いるという案は退けられ、230ボルトの高電圧ケーブルシステムを用いる案が採用されました―その際、軽快さと美観に配慮するため装飾性に富んだ覆い(カバー)をケーブルに付けることになりました。こうすることで、当時飽和していた低電圧ケーブルシステムの市場(小規模商店や一般家庭)とは別の市場(美術館や大規模商店)を開拓することが可能となったのです。12ボルトの低電圧システムでは、感電の恐れがないためカバーは不要ですがが、230ボルトの高電圧システムではそうはいきませんでした。

230ボルトの高電圧ケーブルシステムを実現するにあたって、メロッキィは、自動車にラジオを取り付ける際に使われる3M社のケーブルクランプコネクタ(morsetto;rubacorrenteと呼ばれる)を採用し、これによって電流を分岐させることが可能となりました。この高電圧ケーブルシステムには、様々な角度を意味するグラーディ(Gradi)と呼ばれるランプがよく似合いました。これはシルクスクリーン(絹紗スクリーン捺染)されたガラス製の円柱型の照明ランプで、2本のケーブル間の距離は当初予想していたよりも幅広く、またカバー可能な照明の範囲(面積)も広いものでした。

以上見てきたように新製品テンソは、発明からではなく、既存の要素を組みなおすことから生まれたと言えます。

パリのポンピドゥーセンターの外観を考えて見れば分かるように、建築物を殻のように包み込んでいるその外観が新陳代謝(metabolismo)されること、換言すれば外観のかたちの更新が美的評価の対象となる一方で、そういった新陳代謝はまた公衆に受け入れられなければなりません。テンソは一点からのみ給電するので建築物の歴史的性格(それは外観のクオリティとして表現されます)を変質させることなく、建築物の外観フォルムの美的更新および公衆によるその受容プロセスを邪魔しません(言い換えれば、芸術作品を目立たせたり、建築空間をライトアップするという主目的があるため、照明ライトそれ自体の美観は問題とならず、もっぱら照明機能だけが求められる事情にちょうど合致していました)。テンソは、美術館や大規模商業施設といった新たな市場に対して、技術的であると同時に装飾的であるような照明システムを提案できたのです。

5 終わりに

本noteの連載から分かったことは、ミラノ工科大のR.Vergantiが、その著『デザイン・ドリブン・イノベーション』で主張されているような「意味のイノベーション・テクノロジーエピファニー・デザインディスクール」といった観点から、イタリアのデザイン経営を紹介するのは、彼らデザイン起業家の実践に即していないと言わざるを得ないということですー本noteの連載のように愚直にデザイン起業家の実践を紹介した方が良かったのではないでしょうか。さらに、ミラノ工科大の経営学者らは、建築からはG.ポンティ、C.モッリーノ、A.ロッシ、P.ポルトゲージ、P.L.ネルヴィ、V.グレゴレッティ、G.テラーニ、B.ゼーヴィ、C.スカルパなどの論稿を参照しつつ、デザイン理論については、G.C.アルガン、G.ドルフレース、E.フライテイリ、R.デ・フスコを踏まえ、さらに、L.パレイゾン、U.エーコ、L.アンチェスキといった美学も考慮して、自らの伝統であるイタリアンデザインを理解すべきだったでしょうーというのも、経営学の文献だけ読んでいても、イタリアンデザインは理解できません。イタリアのデザインを経営に活かすことを考える場合、デザインそのものの理解が浅ければ、デザイン経営の面白さも半減してしまうと言えます。

最後に、米国の工業デザインは、『口紅から機関車まで』で知られるレイモンド・ローウィ(米国人工業デザイナー)以降、機能と性能重視に舵を切ったため、途絶えてしまったことはよく知られています。その意味で、いわゆるIDEOの米国型デザイン思考は、工業デザインの歴史的実践が伴っていないと指摘できます。さらに本noteの連載で見てきたようにIDEOのデザイン思考は、デザインの魅力である詩情という点について、本家のイタリアほどこだわっていません。IDEOを学ぶよりもイタリアのデザイン思考を学んだほうが、官能的で魅力あるデザインに達するでしょう。

画像出典:起業家の写真:S.Gandini:https://bit.ly/3nMRbMh,P.Gandini:https://bit.ly/3HNmD4V,R.Sarfatti:https://bit.ly/3oTibJk,P.Rizzato:https://bit.ly/3r4IKxB,F.Parazzari:https://bit.ly/3FGGnVR,F.Bettonica & M.Melocchi:https://bit.ly/3FFi9eL、図1:https://bit.ly/3l2qIsj,https://bit.ly/30Slk3u,https://bit.ly/3DLMOq1,https://bit.ly/3nJ1G2Y、図2:https://bit.ly/3r10rhB,https://bit.ly/3FF3UGO、図3:Ravizza,D.(2001),Progettare con la luce,FrancoAngeli,p.64、図4:https://bit.ly/2Zh6DGZ,https://bit.ly/3oWlIGM,https://bit.ly/2ZhIvnv,https://bit.ly/3xh728S、図5:https://bit.ly/3FFGtgp,https://bit.ly/3DNJr27、図6:https://bit.ly/3FGyJLo、図7:https://bit.ly/3pcYj47,https://bit.ly/3HMREWu、図8:https://bit.ly/3oTQ64D,https://bit.ly/30OOd19、図9:https://bit.ly/2ZeMWiS、図10:https://bit.ly/3FyCGSe,https://bit.ly/3oREGyk、図11:https://bit.ly/3CFGsrb,https://bit.ly/3r11w99、図12:https://bit.ly/3r3KZRT、図13:Zurlo,F.,R.Cagliano,G.Simonelli and R. Verganti(2002),Innovare con il design. Il caso del settore dell’illuminazione in Italia,Il Sole 24 Ore,p.161、図14:https://bit.ly/3CFfzUc,https://bit.ly/3FFHmpf、図15:https://bit.ly/3xgDVCt,https://bit.ly/3DLOi3z

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?