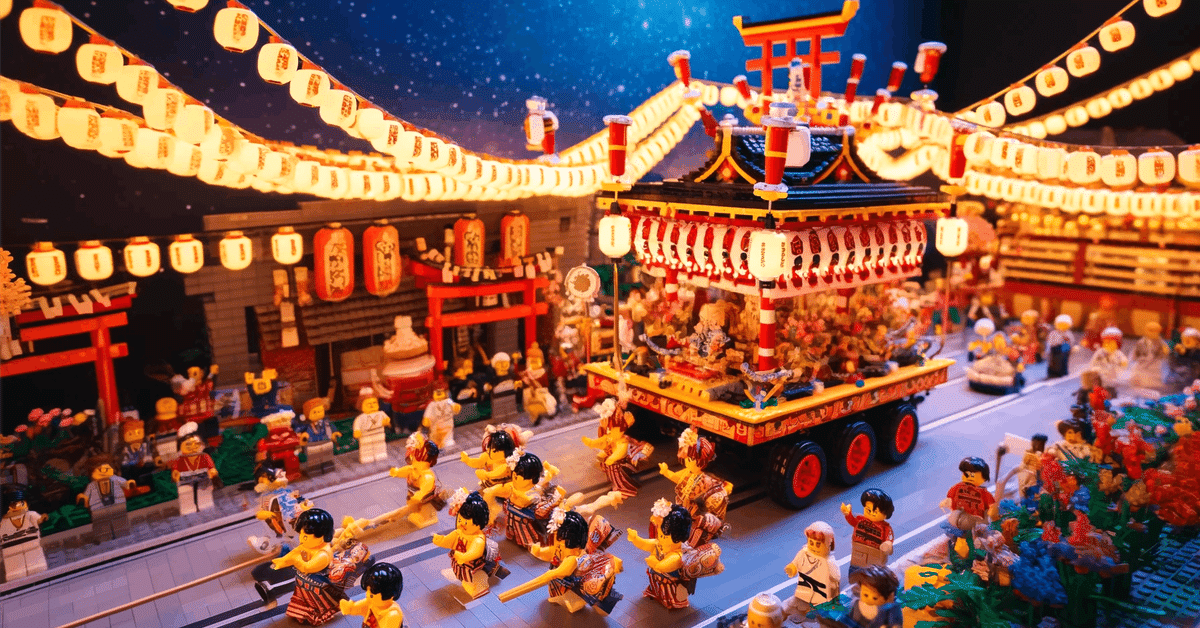

日本の伝統は創作・発明品だった【都市伝説】

「伝統」ってやつ、ほんとに昔からのもんだと思ってた?お正月の「初詣」や「重箱おせち」、あれ実は私鉄や百貨店のキャンペーンから生まれた新しい文化なんだよ。あたしたちが昔からのしきたりだと思ってるもんが、実はごく最近の発明だなんて、驚きだよね。

たとえば、喪服の黒。それが定着したのも意外に新しい話。謝罪のポーズといえば土下座だけど、これも「古の風習」なんかじゃないんだよ。江戸時代に「白菜」なんて野菜は存在しなかったし、「神前結婚式」もまったく古式ゆかしくない。あたしたちが「和の心」として大切にしている行事や風習、食生活、その多くは実は新しい創作なんだ。

この日本の「伝統」、いったいどんな経緯で創られ、どうやって受け入れられてきたんだろう?そんな疑問を楽しく解き明かして、あやしい「伝統」にマウンティングされない「ものの見方」を身につける一冊がここにある。

例えば、「縁起のいい亀」が発見されたから4回も改元があった話とか、「万願寺とうがらし」が実はカリフォルニア・ワンダーから生まれた新しい野菜だってこと。そして、「讃岐うどん」の旧国名の伝統パワーや、相撲が国技と呼ばれるようになったのは国技館ができてからという話。

さらに、あの「恵方巻」、実際にはいつからあったのか?そしてサザエさんファミリー、あれは本当に日本の伝統なのか?そして意外にも洗濯板がわりと最近の便利グッズだったなんて話まで。

これらの裏話を知ることで、あたしたちの「伝統」への見方ががらっと変わるかもしれない。楽しみながら、日本の新しい発見をしてみようよ。

正月の風物詩といえば、初詣が欠かせない。無病息災を祈るために神社仏閣を訪れるこの風習、実は明治中期に始まったものである。なんとも意外だ。1872年、東海道線の開通により、川崎大師へのアクセスが容易になった。この川崎大師は江戸時代から恵方とされ、多くの人々が参詣するようになった。そのピークは1月21日の初大師の日。参詣者で溢れ返る光景は壮観であった。

しかし、恵方は5年に1回しか訪れない。鉄道会社としては毎年来てほしいものだ。そこで、鉄道会社は古来の「年籠り」や「初縁日」、「恵方詣り」などを組み合わせ、毎年恒例の「初詣」を作り上げた。見事な商魂である。

正月のもう一つの風物詩、おせち料理もまた、新しい伝統だ。奈良時代から祝いの席で供されていたおせちは、重箱に詰められるようになったのは幕末から明治にかけてであり、戦後のデパートの販売戦略によって現在の形が定着したのである。

商売努力の賜物といえば、恵方巻も忘れてはならない。陰陽道から来た言葉である「恵方」が、『蜻蛉日記』にも記されるほど古い一方で、恵方巻の歴史はまだ20年程度しかない。「節分に恵方を向いて巻き寿司を食べる」という風習は、戦前から戦後にかけて大阪の寿司・海苔業界が宣伝したもの。1989年にセブン-イレブンが全国展開して大ヒットを記録した結果、他のコンビニも追随し、現在に至る。

言葉の魔力と美談の引力が商売を成功に導くことは多い。しかし、存在しなかった風習が「伝統」として前面に押し出されると、さすがに違和感を覚える。例えば「江戸しぐさ」だ。傘を差した人同士が傘を傾ける「傘かしげ」や、腰を浮かせて詰める「こぶし腰浮かせ」など、記録が一切ないにもかかわらず「江戸時代からの伝統」とされる。

初出は1981年の読売新聞で、提唱したのは芝三光という人物だ。80年代後半の江戸庶民文化再評価の流れに乗じて、普及が進められた。しかし、原田実氏の『江戸しぐさの正体』によると、これはまったくの創作である。

他にも、「平安神宮」や「讃岐うどん」「越前竹人形」など、旧国名や由緒を利用した例がある。「平安神宮」は1895年に平安遷都1100年を記念して創建された神社で、「讃岐うどん」は1960年代に誕生した言葉であり、「越前竹人形」は1963年に水上勉が発表した小説に初出する。

新しい伝統は他にもある。白菜は1875年に中国から伝わり、ソメイヨシノは明治生まれ、相撲が「国技」と称されるようになったのは1909年の国技館誕生からである。こうして見てみると、日本の伝統とされるものは、実は明治以降の発明が多いのだ。

伝統は人々の手で作られ、守られ続けてきたものだ。重要なのはその認識だ。言葉の魔力に踊らされることなく、権威やビジネスの意図を見抜く力を持ち続けることが必要である。伝統とは、人間が作り上げるものなのだから。

#怖いお話ネット怪談 #怖い話 #怪異 #怪談 #ホラー #異世界 #不思議な話 #奇妙な話 #創作大賞2024 #ホラー小説部門

今後とご贔屓のほどお願い申し上げます。