佐々木敦さんが語る:第2回 ロジックとレトリックの技の集大成を!

2020年8月26日発売予定の『批評王——終わりなき思考のレッスン』を刊行を記念して、著者・佐々木敦さんへのロングインタビューを連載形式でお送りします。(第1回はこちら)

■『めかくしジュークボックス』にはじまる

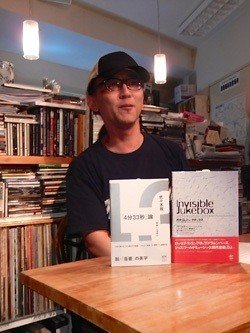

担当編集の石原さん(石原剛一郎・工作舎)とは長い知り合いですが、出会いのきっかけは、工作舎から出た『めかくしジュークボックス』。イギリスの前衛的な音楽雑誌『The Wire』で今も続いている人気連載「インヴィジブル・ジュークボックス」の翻訳で、翻訳者の選定から訳稿のチェック、締めくくりの解説までを担当しました。

本が刊行された2000年は、ちょうど20年前になりますが、今から思い返してみると、僕が物書き人生の中でもっとも音楽批評に注力していた時代です。

僕は最初、映画と音楽のライターをしていましたが、次第に音楽がメインになっていき、HEADZ(ヘッズ)という事務所をつくって、かつては『FADER』という音楽雑誌も出していました。『めかくしジュークボックス』はその真っ只中の本です。『FADER』は編集方針として『The Wire』をモデルのひとつにしていて、仕事でイギリスに行ったときも編集部を訪ねました。

今は事務所でやっているレーベル以外は、物書きとしては音楽からは少し距離を置いていて、近年の単著もみな音楽批評以外の本です。でもそのせいで単行本未収録の音楽にかんする原稿は実はかなりあって、今回、『批評王』には音楽批評を多く収録することになって感慨深いですね。考えてみると20年前は遠い昔だなあと。

『批評王』は、自分が書いてきた批評文のさまざまなスタイルを提示する壮大なアンソロジーです。無茶なアイデアだと思っていたので、これに乗ってくれる編集者って誰だろうと考えたときに浮かんだのが、石原さんでした。『めかくしジュークボックス』から『批評王』の企画がスタートするまでにかなり長い時間が経っていますが、なんだかんだで工作舎という出版社、石原さんという編集者を忘れていなかったんですね。

それなりに長く仕事をしていると、いろんな編集者の方と仕事をするわけですが、僕は自分は物書きとして非常に特殊なタイプだと自覚しているんですね。そこにはある種の矜持や自負もありますが、一方でわけがわからない人に見えているのかもとも思ってもいます。

その中で石原さんはマニアックな音楽に詳しいこともあって話が合うんですね。だから『批評王』のアイデアも話しやすかった。自分の中でもどんな形になるのかわからないような、もしかしたらかなり荒唐無稽かもしれない本のアイデアを話せる編集者として、僕の脳内で石原さんに白羽の矢が立ちました、勝手に(笑)。

■ノンジャンルのアンソロジー本への憧れ

『批評王』で単著が30冊目くらいになりますが、そのほとんどは何かしらのジャンルに属する本です。これは映画の本、これは音楽の本、文学の本、演劇の本というように、1冊の本をまとめるときは、実際の内容はかなり領域横断をしていても、見え方としてだいたいひとつのジャンルに収まるようにしています。

一方、とにかくさまざまなジャンルで書いてきているので、それらをゴッチャにして一冊にまとめれば、自分の批評家としての特殊性というか特異性というか、いわば一種の希少性が見えてくるのではないか、とも考えていました。ただ、先輩にあたる批評家の方々の仕事をみても、そうしたノンジャンルの批評本は、よほど著者に人気があるか、あるいは著者が死にでもしないと(…)なかなか出版は難しいだろうとも思っていたんです。ある版元からは、いわゆる「まとめもの」は営業的に難しいと言われたこともあります。ジャンルに沿った本と、ノンジャンルのアンソロジー本のどちらがいいのかは、一概に言えないし、いろいろな編集者と話しても意見が分かれるところです。

実はかつてバラエティブックを1冊出したことがあります。2005年に太田出版から刊行した『ソフトアンドハード』で、ベースは「クイックジャパン」でやっていた連載なのですが、他に単発で書いた評論や非常に短いコラムやレビュー、バラバラなジャンルのテクストを集めたものでした。編んでいても楽しかった本ですが、このタイプの本は、それ以来、出していなかったんですね。でも実はずっと出したかったんです。単なる寄せ集めのバラエティブックではなく、アンソロジーの形式で、自分が批評家として実践してきたロジックとレトリックの技を集大成するような本。そう考えはじめたら、気持ちのハードルがあがってしまって、ますます難しいだろうなあ、と。だから今回、こうして本になるのは本当にうれしいです。

■『批評王』に込めたアイロニー

『批評王』というタイトルは、なかば冗談のように思い浮かんだものですが、本当にこのタイトルで世に出ることになって感無量です。このタイトルって言ったもの勝ちで、世に出たら「なにが『批評王』だよ!」という反応も出てくると思いますが、それも含めて挑発的でよいのではと思っています。

だからと言って生半可な気持ちでつけたのではありません。ここ十数年、日本で批評を書いてきた人の中でも、僕は唯一と言っていいほど数多くのジャンルに取り組んできたという自負もありますから、自分の中で詐称しているつもりはないんです。でも、もう一方で「なんちゃって」という気持ちも無論あるので、どうしてもアイロニカルな感じになっちゃいますね。序文の「批評王の『遺言』」には、そんなニュアンスが込められています。

500ページを超える『批評王』のゲラを通して読んでみて、大きな発見がありました。収録したテクストは、媒体の特性に合わせて文体やスタイルを変えたものもあるし、ジャンル分けや発表した時期も、あえて意図的に取り払って構成したにもかかわらず、ともすれば頑固なくらいに自分の考え方や物の見方、世界への対峙の仕方が一貫していることがあらためてわかりました。

ある意味では「成長していないなあ」と感じる部分もありますが、もう一方で、良くも悪くも、この貫通する「佐々木敦」性があったからこそ、さまざまなジャンルで長く書き続けてこられたのだろうとも思いました。(第3回に続く)

佐々木 敦(ささき・あつし)

文筆家。1964年、愛知県名古屋市生まれ。ミニシアター勤務を経て、映画・音楽関連媒体への寄稿を開始。1995年、「HEADZ」を立ち上げ、CDリリース、音楽家招聘、コンサート、イベントなどの企画制作、雑誌刊行を手掛ける一方、映画、音楽、文芸、演劇、アート他、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。2001年以降、慶應義塾大学、武蔵野美術大学、東京藝術大学などの非常勤講師を務め、早稲田大学文学学術院客員教授やゲンロン「批評再生塾」主任講師などを歴任。2020年、小説『半睡』を発表。同年、文学ムック『ことばと』編集長に就任。批評関連著作は、『この映画を視ているのは誰か?』(作品社、2019)、『私は小説である』(幻戯書房、2019)、『アートートロジー:「芸術」の同語反復』(フィルムアート社、2019)、『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン ele-king books、2020)、『これは小説ではない』(新潮社、2020)他多数。

佐々木敦さんには、ベン・ワトソン『デレク・ベイリー:インプロヴィゼーションの物語』刊行(2014年)に合わせて、吉祥寺サウンドカフェdzumiで開催された連続トークイベント「デレク・ベイリーを聴く会」vol.03にもご登場いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?