佐々木敦さんが語る:第4回 初小説は…

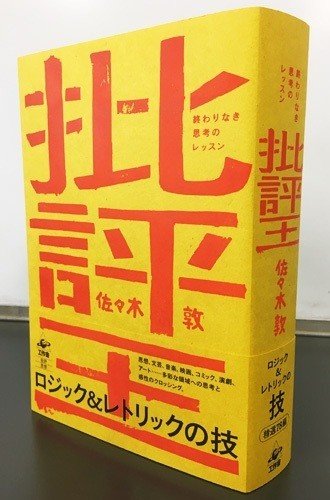

2020年8月26日発売予定の『批評王——終わりなき思考のレッスン』を刊行を記念して、著者・佐々木敦さんへのロングインタビューを連載形式でお送りします。(第3回はこちら)

■小説は批評と違う

小説となるとちょっとやり方は違ってきます。『新潮』2020年4月号に発表した初めての小説、『半睡』はかなり時間軸も錯綜しているし、固有名詞の扱いも具体的な名前はほとんど出てこないのに、これはこれ、あれはあれ、とわかる人には全部わかるように書いています。それはあらかじめ考えないとできない。だから『半睡』は簡単な設計図をつくって書いていきました。批評の書き方とはちょっと違います。

実は『半睡』の基本的なアイデアは2012年3月に思いついていました。今から8年も前です。東日本大震災から1年も経たない3月初めに、とあることがあって眠れなくなった。僕は滅多に眠れないことはないんですが、その不眠のときにぼんやりと考えていたら、頭の中に小説が降りてきた。そのとき、こういう小説が書けるんじゃないかと思ったんです。実際にはそのままじゃないですけど。

そのときは自分が小説を書くなんて思ってもいないし、実際それからもずっと書きませんでした。『半睡』も今後書く小説も、さっきお話しした自分の批評の書き方、考えずに反射神経で書くような書き方は当面はできないと思っています。

でも、映画批評を手掛けはじめた最初期の時代、のちに『ゴダール・レッスン』(フィルムアート社、1994年)に収録した長い批評は、全部設計図をつくって書いていました。形式や構造をつくって、箱書きみたいなのもつくって書いていたので、小説はその頃に戻っているのかもしれません。小説はこのあと、何作書けるかわかりませんが、書いていったらだんだん野放図になっていくのかもしれませんが。

ほんとうは僕は放っておくと設計図をつくってしまうような性格だと自分で思います、それを変えたい。それを変えないとたくさん書くことができなかった、ということかもしれない。反射神経がもともとよかったわけじゃない。反射神経のほうに自分を寄せていったんです。

だから批評はそういう書き方になっていったんだけれども、小説はまだこわくてできない。そのほうがボンボン書けるのかもしれないですが、今はできないし、やってはいけないとも思っている。本格的に小説に取り組んでみたら、作業が批評とは違うなと感じましたね。

『半睡』は2019年の夏の終わりから書いていましたから、当時『新潮』で連載していた『これは小説ではない』(新潮社、2020年)や、もう一つの『群像』の連載(『それを小説と呼ぶ』講談社、2020年11月刊行予定)と完全に並行していました。連載の締め切りが近づくと小説を書くのをやめて、連載二本分の原稿用紙35枚ずつくらいを書いて、他の原稿もいろいろ書いて、また暇ができたら小説に戻って。でも、小説のことは誰にも話さない、ツイッターにも書かない。秘密主義でやっていたから、大変だったんです。

批評家は先読みをする動物なので、『半睡』が発表されたら、「佐々木敦らしい小説だな」と言う人と、「佐々木敦らしくない小説だな」と言う人と、「批評家らしい小説だな」と言う人と、「批評家らしくない小説」と言う人、の4パターンがバラバラに出てきて、しかもそれによる評価もプラスマイナス両方あるだろうな、と予想していたんです。

で、やっぱりそうなりました。批評家を卒業する宣言をしたのも、そういう反応をあらかじめ牽制する気持ちもありました。でも、やはり「批評家=佐々木敦が書いた小説」としか読まれない。当たり前なんですけど。

ペンネームで発表しようかとも思いましたが、『半睡』という小説は、「わたし」という人物を「佐々木敦」と要所要所で誤解させるように描いているので、ペンネームで発表することで、その効果が消えてしまうのはもったいないと思って、自分の名前で発表しました。

しかし、そのことでやはりマイナス面も出てしまったと感じています。難しいな。まあ、ああいう小説だから余計にそうですよね。そういえば『批評王』に入っている批評にも『半睡』のモチーフがいたるところに出てきます。

小説は今後も書いていきます。こうするとこうなるんだと、ちょっとずつわかってきているところです。自分のなかで微修正をしながら、いろいろな作品を発表していきたい。もうあとには戻れないし、戻るつもりもないので。

■ライターから批評家へ

時代をもう一度さかのぼると、もともと文章を書きはじめたのは1987年頃から。当初は映画と音楽のライターとして、レビューやインタビューなど膨大な文章を書いていました。その流れの中で、95年に自分の事務所HEADZをつくった。ライターの仕事が忙しくなったので、もっと組織立った形で仕事をしたほうがいいと考えたんです。

当時は長い文章はほとんど書いていませんでした。例外的に『カイエ・デュ・シネマ・ジャポン』というシネフィル(映画愛好者)の雑誌に長めの文章を書いていたくらいです。前にも話しましたが、それが2冊目の単著『ゴダール・レッスン』(フィルムアート社、1994年)になった。

映画から離れて音楽中心で活動していた時期は、「音楽批評はまず第一にジャーナリズムだ」「音楽の最先端を伝えるんだ」という思いで仕事をしていました。ただ次第に、「こんなアーティストがいるよ」「この人のこういうアルバムが出ましたよ」という情報だけじゃなくて、その後に出てくるもの、自分が音楽を聴きながら考えたことを書いてみたくなった。本にすることも考えず、1回1回は短いコラムの連載という形で。

それが音楽論の最初の本『テクノイズ・マテリアリズム』(青土社、2001年)という3冊目の単著になりました。だから『ゴダール・レッスン』と『テクノ』のあいだは5年間、空いているんです。

その間、ずっと音楽ライターとしてひたすら書いていました。しかし、書きたいことがあるというよりも、ある長さのものを書くことへの欲望がずっとあったんです。体力の問題もあって、若い頃のようにフリーライターの地獄のような忙しさは、ずっと続けられないとも思っていましたから、徐々に長めの文章に移行していきました。

ライターよりも批評家という意識がだんだん芽生えていき、ある時期からは音楽批評家と名乗っていました。そこから音楽が取れて批評家になっていったのは、2000年代になってからの変化ですね。

ゼロ年代の頭に『めかくし』が出てから2、3年後までは、まだバリバリに音楽中心の活動をしていて、HEADZでも海外ミュージシャンの招聘やコンサートの企画をしていましたが、ゼロ年代半ばくらいからだんだん小説やそれ以外のサブカルチャー的なことを書くようになっていきました。

音楽批評家だけれど、音楽以外のことも書けるよとなり、それが広がって、相対的に音楽について書く量が減っていった。音楽批評家なのに書評を書いているとわけがわからなくなるので、音楽をとって批評家と名乗るようになったんです。意識的に批評家と名乗り出したのはゼロ年代半ばからだと思います。

並行して、批評を教えること、批評の学校的な講座にも携わってきました。最初は渋谷のアップリンクファクトリーで「音楽批評家養成ギブス」をやって、2009年からは自分で「批評家養成ギブス」を主催して、2015年からちょっと前まで東浩紀さんとゲンロン「批評再生塾」をやりました。

それまでも批評家と名乗ってはいましたが、ゼロ年代の後半になると、だんだん自分にとって「批評とは何か」を考えるようになっていった。1年目の「批評家養成ギブス」は、『「批評」とは何か?:批評家養成ギブス』(メディア総合研究所、2008年)という本になっているのですが、講義をほぼそのまま収録した講義録です。

そのときには、はっきりと自分は批評家だ、しかも複数ジャンルを書く批評家なんだと自覚していた。しかも「批評家養成ギブス」をつくるときにも複数ジャンルを書ける批評家を、つまり自分みたいな批評家を養成したいという意識がありました。(第5回に続く)

佐々木 敦(ささき・あつし)

文筆家。1964年、愛知県名古屋市生まれ。ミニシアター勤務を経て、映画・音楽関連媒体への寄稿を開始。1995年、「HEADZ」を立ち上げ、CDリリース、音楽家招聘、コンサート、イベントなどの企画制作、雑誌刊行を手掛ける一方、映画、音楽、文芸、演劇、アート他、諸ジャンルを貫通する批評活動を行う。2001年以降、慶應義塾大学、武蔵野美術大学、東京藝術大学などの非常勤講師を務め、早稲田大学文学学術院客員教授やゲンロン「批評再生塾」主任講師などを歴任。2020年、小説『半睡』を発表。同年、文学ムック『ことばと』編集長に就任。批評関連著作は、『この映画を視ているのは誰か?』(作品社、2019)、『私は小説である』(幻戯書房、2019)、『アートートロジー:「芸術」の同語反復』(フィルムアート社、2019)、『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン ele-king books、2020)、『これは小説ではない』(新潮社、2020)他多数。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?