吉田博『高山の美を語る』(デジタル復刻増補版)日本篇

吉田博の著書を現代語表記に改めより読みやすくそしてカラー図版を大幅に補充しました。2017年12月公開。増補すべき図版が見つかり次第、さらに追加します。この書に関する批評・解説は別途記事「吉田博画文集を評す」や「『高山の美を語る』復刻に寄せて」を参照してください。外国篇は準備中です、しばらくお待ちください。

序

登山と絵とは、今では私の生活から切り離すことのできないものとなっている。絵は私の本業であるが、その題材として、山のさまざまな風景ほど、私の心を惹きつけるものはない。

[表紙][口絵No.10][サンダクプ(3636m)からの眺望]

味わえば味わうほど、山の風景には深い美が潜められている。山の美をたずねて、私は日本はもちろん、遠く欧州のアルプスやアメリカのロッキーやインドのヒマラヤまでも出かけて行った。この次にはぜひアフリカの高山を写生に出かけたいと目論んでいる。

これまでに私は無数の山の風景を描いてきた。そしてそれらの絵のうちの会心の作を選び出して、それと同時に絵だけでは表わせない心持ちを文字として、一冊の本にまとめたいという念願を、いつからか抱くようになった。

世に登山案内に類する書は多い。しかしこれを美的方面から述べた書は、ありそうでいてほとんどない。

そこで私は、画家が美的方面から見た山の美について語ることの、無意義でないことを感じたのである。山は、登ればそれでよいというものではない。登って、そこに無限の美を感受するのが、登山の最後の喜びではないだろうか。

そういう意味で、画家たる私が美的方面から述べたこの一書が、山を愛する人々になんらか寄与するところのあることを私は秘かに信じているのである。

吉田博 識す

【目次】 高山美の感得 展望美・裾野美 断崖美及び湖水 高原美・動植物 山巓美 日本アルプス縦走 高山植物の花 称名滝 上高地への道 愛惜のテント 南アルプス アルプス以外 日光風景 富士雑記 山の先輩 富貴の湯夜話 山の天候 登山の携帯品 山の歩き方 山の宿泊 山岳道徳

※[ ]は編者(kotoyo_sakiyama)による追加です。

高山美の感得

私は画家だから、従って絵の対象として山を見る。山岳の美に魂を打たれつつ、その美を画布の上に再現するということは、私にとっては無上の喜びなのである。つまりは私は絵を描くために山へ登るのだといってもよかろう。

南アルプス鳳凰山頂よりの眺め。

日に輝く雲の上に浮かんでいるのは富士山である。

甲府の街は雲の下に隠れて見えない。

[口絵No.1][木版《雲表》1926年、日本南アルプス集]

だが同じく登るにしても、人それぞれによって目的は違う。六根清浄を口に唱えて信仰のため登山する人もあるし、スポーツとして登山する人もあるし、あるいは研究のため、あるいは健康のため、あるいは単に見物のため、というふうに目的はいろいろに違う。が、いずれにせよ、高山に登って、その美に魂を打たれないものはまずあるまい。

一度登山した人は、必ず来る年も来る年も登山を試みたくなる。登山が病みつきとなるのである。それというのもその人はただ一度の登山の経験で、全く高山美の魅力にとらわれてしまうからである。

だから私に言わせてもらうとすれば、スポーツ本位の登山家が高山美の体得を二の次にして、妙な優越感や冒険欲を満足させるために登山して、往々にして不時の災難に遭遇し、はては身命までも犠牲にするような結果に陥る例はいかにも賛成しがたい。

なにもそれほどまでの危険を冒さずとも、高山美は十分に味わい得ようではないか。そしてこの高山美に触れること以上に、登山の快味はなかろうではないか。

私が山で知り合いになったドントという外国人は、いつも午後三時になると、必ず進行をやめて宿泊の準備に取りかかる。そしていつも言うことには

「体が疲れてしまっては、登山の快味も何もありませんからね」

ところがスポーツ本位の登山家には、どうかすると疲労困憊しながらも、強行軍を続けたりする人たちがある。山で危険に遭遇したりするのは、たいていの場合こういったスポーツ本位の人たちに多い。高山美を楽しむというよりは、スポーツそれ自身を主な目的としているらしい。これらの人たちの登山は、私にはおよそ無意味に思われるのである。

山は苦しむよりも楽しむ場所であらしめたい。苦しむのが楽しいのだといってしまえばそれまでの話だが、しょせん登山の快味の正道は、下界で感得することのできない一種崇高な高山美の魅力に酔うことでなくて何であろう。ともするといたずらに冒険欲や優越感だけを満足させるために登山を企てて、危難を招きがちなスポーツ本位の人たちに向かって、特にこのことを力説しておきたい。

展望美・裾野美

高山美と一概にいっても、必ずしも山だけが美しいわけでないことはいうまでもない。山に配された谷でも川でも森林でも高原でも、至る所で特殊の高山美の現われに接することができるのである。

第8回帝展 静岡県立美術館蔵

同じ高山にしても、登るよりもむしろ眺める方に一層の高山美が感じられるといったような山もある。そういう山なら何もわざわざ苦労して登る必要もないわけで、里から眺めてその山岳美を味わうだけでも結構である。

ところが前に述べたスポーツ本位の登山家になると、何でもかんでも登ってみないと承知しない。これは真に山を、山の美を、愛する者の精神とはいえないのではなかろうか。

日本アルプスに登るのももちろんよいが、アルプスの連峰を一望のもとに眺める壮観もまた高山美の一つでなければならない。

第2回帝展 東京国立近代美術館蔵

ある年、私は日本アルプスとは反対の方角にあたる、松本市から少し行った美ヶ原という高原へ絵を描きに行ってみたことがある。この美ヶ原から日本アルプスの連峰を眺めた美観などは、まさにその展望美の一つに数え挙げることができようと思う。

初夏の候には一面にツツジが咲き乱れる。美ヶ原は元来が牧場になっているので、牧馬の群れがそのツツジだけを避けて草を喰んでいる。その光景などもなかなか捨てがたい趣あるものだった。

麓から山を眺める美観では、上高地は全く素晴らしい。ああした山間の平地から、まっすぐ山の頂上まで見上げることのできる場所は、日本じゅうにその類例がないといってもよい。白馬の麓にも山を眺めて絶佳なところがあるが、しかし上高地の眺めの素晴らしさには遠く及ばない。

大体私は画家で、いつも絵を描く目的を持っているので、下から山を眺めるということにもだいぶん苦心して歩いているのだが、一体に日本アルプスには下から仰ぐに適した山が少ないようである。槍ヶ岳は山また山の奥に包まれているので、里からは全く望みようもないし、立山なども平地からはほとんど見られない。剣山[剱岳2999m]の雄姿にしても、それを仰ぎ得る場所といってはどこにもない。

乗鞍岳の東側になっている番所原は、下から山を望むというにはやや適した場所であるが、それとても快心のものではない。こういう中にあって上高地のような、山を眺めるに素晴らしい土地の存在していることは、実に我々の大きな喜びであると言わなければならない。

日本の高山美で、外国に誇ることのできるものは、樹木がよく繁っていて、それが四季折々の美しい変化を示すことである。そして日本至る所の高山の裾野を飾るものは、この樹木の繁茂した森林美である。それも樹木の種類が極めて豊富なので、一層変化を深からしめている。

それともう一つ山岳の間を縫っている谷川の水の澄明なことも、日本の高山美の一特色である。外国の谷川も多く見たが、日本の谷川ほど澄んだ水の流れているのを見たことはない。

裾野に樹木が繁っているので、日本には存外原が少ない。が、平原の美を持った山がないわけではない。

例えば九州の雲仙の裾野などは一面の広野である。そのために山はさほど高いわけではないが、遥かに展望が開けていて、その上背景としては海まで眺め渡せるので、特色ある絶景となっている。

裾野美について記すとなれば、同じく九州の阿蘇山を逸するわけにはいかない。阿蘇の外輪山はことごとくこれ原野である。中央の噴火山をめぐって、直径七里にわたる人煙稀薄な茫々たる原野の偉観は、裾野の平原美としてまさに日本随一であろう。

高さの点では阿蘇山もたいして高い山ではないが、この外輪山の平原があるために、阿蘇の雄姿は非常に雄大な印象的なものとなっている。山高きが故に尊からず、という言葉もある通りで、高山ばかりが山岳美を持っているのではない。山の美を愛する人はこうした点にも心を向けていただきたい。

裾野の森林美で特に私の心に残っているものに、八甲田山の裾野がある。八甲田山の麓は勾配が極めて緩やかで、遥かにそれが太平洋沿岸まで下りになっている。そしてその間に欝然たる大森林が広がっているのである。さながらそれは太古そのままの大森林を見るの観があった。

断崖美及び湖水

何といっても日本の高山美は規模は小さいが、しかし土地の狭い割合には山が高く急峻で、樹木はよく繁っているし、谷川の水は清麗なのだから、風景の佳絶なのもむしろ当然なくらいである。

その上日本の山岳には、実によく岩石が露出している。そしてそれが天然の妙によって、うまい具合に配合され、一層日本の山岳美を変化あるものにしている。そういう意味では、日本の山の土砂の崩壊しやすい性質も、風景の上からは大いに役立っている。交通上からはともかく、道崩れなどが崩れたままに放任されている場所にぶつかって、そこに自然の雅致を覚えるといったような経験は、恐らく誰でも持っているに相違ない。

同じような理由からであろうか。日本の山岳には断崖がはなはだ豊富である。

日本アルプスには槍ヶ岳を中心として、諸方に断崖の標本と呼んでも差し支えのないような素晴らしい断崖が聳そびえている。

わけても上高地から仰ぐことのできる断崖の壮観は特筆に値するものがある。裾から頂上まで屏風のように屹立している断崖が、ただ一目で見えるのである。そしてその所々には、白々と残雪が積もり溜っている。これを見れば今まで高山美の何ものであるかを解しなかった人も、直ちにその魅力のとらわれとなるに至るであろう。

この断崖はただに上高地の魅力であるばかりではなく、上高地に至る徳本峠[2135m]の頂上の展望美の核心を成すものであるといっても過言ではない。今まで比較的単調な山坂路を長い間登ってきて、ついに峠の頂上に達した時に接する、穂高岳にかかったこの断崖の眺望は、壮快とも何とも例えようのない、むしろ感激的なものでさえあるのだ。

さらに北穂高に登ると、断崖の多い上に、足下一面石ころばかりである。しかもその石が落ち着き悪く、ちょっとした加減でもすぐにガラガラと音をたてて、断崖を伝わって落下して行く。そしてその石がさらに他の石にぶつかり、ぶつかった石が転落して行って、また他の石にぶつかり、その石もまた転落して行くといった具合に、いくつもの石が加速度的に速力を増して、石車になって落下して行く。そういう断崖は、日本アルプスにはだいぶ多いが、北穂高の断崖はその代表的なものであると言うことができる。

槍ヶ岳の断崖は一大奇観とも呼ぶにもふさわしいもので、断崖一面に無数の割れ目が縦横に走っている。そしてそれが槍の頂上から遥かに高瀬川まで下っているのである。

赤岳、硫黄ヶ岳の断崖はともに高さの点では誇ることはできないが、その岩石の色彩の強さ、美しさでは日本アルプス第一である。赤や黄や白い岩が畳み重なって、それが谷川の底まで続いているのである。赤岳、硫黄ヶ岳という名称も、恐らくはこの断崖の岩石の色彩から起こったのではなかろうか。

白馬の断崖は、この山が比較的登山者の多いためと、断崖の一部が雪渓になっているのとで有名だが、断崖の最もよく見える場所は今は普通の登山者は通らないようである。ここの断崖の面は、蛇のように細かく割れているところに特色がある。なお普通の登山者の通わぬ白馬続きの白馬鑓、天狗、唐松岳から、その付近にかけて、一帯にたくさんの岩山や断崖が屹立している。

立山連峰に来ると、剣山[剱岳2999m]の断崖が素晴らしい。これは前穂高の断崖にも匹敵すべきもので、中途の雪のはさまり積もっている感じは一層壮観である。ここの雪は岩石の割れ目に溜っている雪では、日本でも最も深く厚い雪だと言われている。そのうちでもわけても深く雪の積もっている大窓、小窓、三の窓と呼ばれるあたりは、池の平からなども鮮やかにくっきりと眺めることができる。

剣山[剱岳]にはまた白馬以上に長い急な雪渓がある。二つの雪渓が並んでいて、それぞれ長次郎の雪渓、平蔵の雪渓と呼ばれている。長次郎、平蔵の二人の山男が初めてその雪渓を登ったところから、こうした名称が残っているのである。

黒部川の沿岸は至るところ断崖絶壁だが、その中でも最も壮大険峻な二つの断崖には、上の廊下、下の廊下という名称が与えられている。が、下の廊下の方は発電所が設けられた時にすっかり破壊されてしまったということなので、その時以来私は二度と行く気がしなくなってしまった。どんなふうに破壊されてしまったのか、惜しいことをしたものである。上の廊下の方は幸いにして今も人手を免れているが、これは下の廊下に比較して少しく小さいが、その神秘の感は下の廊下に優るとも劣らぬ美の断崖である。

黒部川こそは文字通り幽谷であって、聳り立つ絶壁の底に流れているのは、澄明たとえるものもない水である。その水底にはいちいち指摘することのできる、鮮やかな色彩を帯びた石が沈んでいる。これこそ高山渓谷美の極致である。むべなるかな、水の綺麗な日本でも、黒部川を流れる水ほど澄み透ったものはない。しかも上流約二十里の間は、雨が降っても水の濁るということがないのだから、いっそ神秘そのものにも例えられようではないか。

話が水のことになってきたから、ついでに湖水について筆を進めてみよう。

日本の山岳は一体に勾配が急だから、山間に大きな湖水はほとんどない。日本アルプスなどでは湖水の数さえ少ない。

白馬の大池は火山湖である。凄いくらい静かで、魚類さえ棲んではいなさそうに見える。時としてあの水面の上一面に黒雲の舞いおりてくるようなことがある。そんな時には水中から竜でも昇天しはしないかというような気持ちさえしてくる。

さらに神秘的情調を潜めているのは、槍ヶ岳の裏手にあたる鷲羽岳の鷲羽の池である。水は濃緑色で、いかにも神秘的ではあるが一種憂うつな風景である。

上高地の大正池は、大正四年の焼岳の噴火の時に水が堰き止められてできた湖水である。そのために湖水の中に木立の並んでいる奇観を呈していたが、いつしかその樹木も立ち枯れとなり、水も年々減少していくようで、近頃ではだいぶ風致が衰えた。

そのほかに上高地には、田代池と明神池とがある。田代池は湿地のびしょびしょした所にある沼で、取り立てて言うほどのこともないが、水辺にすくすくと白樺が立っていたり、後ろに聳えている穂高岳が静かに水面に影を落としているといった風景が人の心を引きつける。明神池は、後の章に説く我々の山の先輩とも称すべき山男の嘉門次が晩年をその湖畔に送ったという意味で、私には忘れがたい。だから我々は明神池を嘉門次池とも呼んだりしている。青く澄んだ水に藻などの見える静かな沼である。

日本アルプス以外の湖水について記せば、有名な十和田湖は私は愛さない。湖水の感じにも嫌なところがあるが、第一あそこの宿屋の不親切なのにはあきれ返ったことがある。

それよりも十和田からほど近い蔦沼に私は多くの好感を持っている。森林に囲まれた静寂そのもののような沼で、時折びょうんと魚が跳びはねたりする風情を未だに忘れ得ないでいる。

元来山の湖水には、暗い物凄いのと明るく朗らかなのと二通りあるようだが、いずれかといえば暗く物凄い湖水の方が、山の湖水というにはふさわしいかと思う。

明るい感じの湖水といえば、八甲田山の麓の水蓮沼などは面白いものの一つである。水面には無数のスイレンの花が咲いており、湖畔にはそれと色を競おうとするかのように高山植物の花がチラホラ咲いていた。お伽話にでも出てきそうな綺麗な湖水であった。

高原美・動植物

日本アルプスには湖水が少ないように、高原もまた極めて少ない。

大町と立山との間の立山寄りの方にある五色ヶ原など、挙げるとなれば第一に挙げるべき高原であろうけれども、それとても原の面はあまり平らだとはいえない。土地の高さはそこここに黒いハイマツの生えている程度の高山帯でいずれかといえば薬師岳に寄った方の部分の方が風色は面白かった。そこに残雪が今に消えずに横わっているかと思えば、こちらには高山植物の小さい花が咲いているという調子で、見るからに高山の内部の高原らしいものであった。

これと同じような種類の高原には、ほかにも雲の平と太郎兵衛平とがある。

雲の平は里からも遠く隔っていて、その道順も悪い。野獣の足跡などもあって、稀にはカモシカの姿なども見ることができる。タカがついばんだとおぼしいウサギの死がいなども転がっていて、どことなく凄愴の気が漂っていた。

太郎兵衛平は薬師平から黒部五郎に至る途中に広がっているのだが、ここも通行の人は極めて少ない。

そのくせ広々とした原野なのだから、ひどく人間離れのした寂寥々たる地域である。雲のよくかかる場所で、その変化も多い。そういう意味では興味もあるが、高原の美と呼ぶにはあまりにも寂し過ぎる風景かもしれない。

高山植物の咲いているお花畑は、日本アルプス至る所にある。だが事実はその言葉の響きの美しいほど見事なものではない。

高山植物の方のことは私はよく知らないが、それでもクロユリやコマグサの花は、私の目にもよくついた。

コマグサは薬草で、昔から御岳のコマグサといえば有名なものである。ところが当の御岳では今ではすっかりコマグサを取り尽くしてしまって、その跡を絶ってしまったので、商売人は日本アルプスへ採りにくるのだそうである。そしてそれを御岳のコマグサと称して売っている、というような話も聞いたことがある。

お花畑といえば、下界で見慣れぬ奇妙な色の花でも咲き乱れていて、その上に、これも下界では見慣れぬ種類の違った珍奇なチョウでも飛んでいそうに想像されるかもしれないが、お花畑というものがそれほど美しいものでないことは今述べた通り、チョウなども変わった種類のものもいるらしいが、それすらあまり高い所ではほとんど見かけない。

鳥類では、ライチョウをまず第一に、タカやツバメやタケガラスなどを時折目にすることがある。

ウサギは初夏の候になると、新芽を追って登ってくるので、私もウサギには度々お目にかかった。お目にかかったばかりではない。一度などは小石を拾って投げたら、私が石投げの名人というわけでも何でもないのに、うまく石が命中して、ころりとウサギが倒れたことがある。そこでウサギ鍋をして、食べたりしたこともあったが、ウサギ以外の野獣を目撃したことはほとんどない。

日光の奥ではカモシカやサルの姿を見たこともあったが、日本アルプスではどういうものかウサギ以外の動物の姿を見かけないようである。

黒部川の上流でテント生活をしていた時には、人夫の一人が黒部川から四五十尾もイワナを釣ってきたことがある。イワナを四五十尾も釣るということはたいしたことで、上高地などでは素人にはただの一匹だって釣れるものではない。

上高地のイワナはやっぱり人に釣られつけているので敏感だが、黒部のは人慣れないのでどこかおっとりしているために、そんなにたくさん釣れたのであろう、などと冗談を言って笑ったものである。

山巓美

さていよいよ高山の絶頂について書く順序となった。

[口絵No.4] [日本アルプス十二題 1926年 木版、紙37.0×24.8]

絶頂まで登りつくと、もはや人は遠く人間界を離れて、神の世界へでも近づいたような感覚に心を包まれる。高山特有の霊気とでもいうべき一種清浄な雰囲気があたりに漂っている。

風が強ければ、その風を避けて、岩かげにでも日向ぼっこをしながら、眺望の美をほしいままにする。目の前は峨々たる山また山である。そしてその山の連なりの尽きたる所はるか遠く人間界の盆地が見える。

人はこの時大自然の威力に打たれずにはいられない。そして同時に高山美の最も雄大なるものを感得するのである。

高山の頂上は常に風が強い。そのために生えている樹木も大きく成長することができないで、幹も枝も歪み曲げられ、人工を加えられた盆栽の矮樹同然の姿を呈している。岩ぶすまというのは、高山の雨や風の強く当たるところに生える草の一種であるが、その生え並んでいる姿などにも、一種の険しい感じを帯びた欝然たる高山の気を観取することができる。

高山では晴天に恵まれるに越したことはないが、風雨の前後の豪快壮麗な光景にもまた無限の魅力が潜められている。

見る見るあたりが朦朧と霞んでいって、ついに全く雲に閉ざされ、雨を交じえて風が吹きつけてくる。石が飛ぶ。小屋がつぶれる。こんな時ほど人間の無力なことがしみじみ感じられることはない。

山の風の強烈なことは全く想像以外で、私にはこんな思い出もある。

それは木曽の御岳に登った時のことであった。

ひどい嵐が起こったので、その嵐を避けて、私は御岳裏山の温泉宿に滞在することにした。すると福島町にいる私の友人が、私が行方不明になったといって騒ぎ出したりしたのであったが、その時の嵐のために五六本もの大木が根こそぎ将棋倒しになっていたのを見て、その風の威力に私は思わず舌を巻いて慄然としたのであった。

だが、風雨の後の高山の頂上の眺めは、他のいかなる場合にも増して壮麗極まりないものだ。視野に一片の雲なく、澄明な空気が無限に広がっている。そこに見渡す限りのあらゆるものは鮮やかに展開されているのである。

山頂からの遠望の美は、風雨の後に優るものはない。しかしその壮麗な風雨の後の眺めもたちまちにして曇らされてしまうのが普通である。すぐに雲が湧き出てきて、せっかくの遠望の美を妨げてしまうのである。

そんなわけだから、風雨の後の遠望美は、本当に山頂に滞在した人でなければ味わい得ないものではないかと思う。

山には雲もないのに、下界では雨が降っているようなこともある。そんな時には、その雨雲を眺めながら、

「あの雨はこの山まで来るだろうか? 来ないだろうか?」

というようなことを話し合ったりもする。

これと反対に、下界は晴れているのに、山頂は一面に霧に覆われているような場合もある。しかしそういう時の霧はおのづとぼうッと明るんでいるので、この霧なら天気が悪くなるような心配はないな、というような気持ちもすぐに起こってくるものである。

霧の中からライチョウの鳴き声が伝わってくるようなこともある。

風が出てくると、すぐ霧は流れ始める。そして一間さきがはっきり見えてきたと思っているうちに、すぐまた二間さきがはっきり見え、と思ううちに三間さきがはっきり見えてくるといった調子で、たちまちのうちに周囲がカラリと晴れて、文字通り霧散してしまうのである。

[No.3] [《雲海 鳳凰山》1928年 54.5×82.7 木版]

雲の海もまた高山の特色美の一つでなければならない。目の下を遥かに一面に渺茫として雲が覆い閉ざし、その雲の間からヒョコリ、ヒョコリと島のように、高山の絶頂だけが頭をもたげている奇観は、見た人でなければ到底想像のしようもない奇異な感じを伴った、しかも壮大限りない眺めである。

夜明け、空が白んでから日の出までは、意外なほど長い時間がかかるような気がする。そしてやがて紅色の太陽が東の山の頂から現われる。紅色は次第にオレンジ色の太陽に変色していく。

下界はまだ眠っている。

その時、微かに村里の鶏鳴の声が、この一万尺の高峰の絶巓へ響き伝わってくる。おお、一万尺の高峰の絶巓へである!

これほど奇異にしてまた懐しい響きはない。

風の向きと周囲の絶対の静謐とのために聞こえてくるのだというが、私はいくたびか夜明けの高山の絶頂で、この懐しくも奇異に感じられる鶏鳴の声を耳にしたものである。

月明かりは下界にあっては美しいが、高山では時に鬼気の迫るほど物凄い。空気が澄んでいるから月は冴える。だが冴えれば冴えるほど凄くなる。月が冴えれば空は明るいが、山は奇怪な線を描いて黒々と眠っている。黒い巨大な野獣の眠っているように。

その黒ずんだ山の色が、月の明るみと無気味な対照をなして、人の心を威嚇する。そして夜の山の奇怪な線は、ともすると何やら恐ろしげな幻想をはらんでいるように見える。月明かりの高山は恐ろしい。これをもし美だというならば、これはもはや怪奇美の分野に送り入れるべきである。

星は――高山の星は美しい。濁った都会の夜の空に見る星とはまるで別物のようである。だが、美しいとはいっても、その光は月明かりほどは明るくはない。

だから奇怪な山の線や、黒々としたものの影を、月夜の夜のように際立たせることはない。

とはいえ、山は夜を観賞するところではないらしい。いかに山を愛する人も、山の夜は安らかに眼るべきではなかろうか。原始人が夜とともに眠ったように、原始そのままの高山の夜は――。

日本アルプス縦走

これまでに私は日本アルプスの縦走はいくどとなく試みたが、その中でも最も長い行程期間を要したのは、早月川から剣山[剱岳]を越えて三田平[剱沢]に降り、さらに立山、薬師岳を経て、太郎兵衛平、雲の平から高瀬川に出た時であった。その時は全部で三十日あまりを費やした。

早月川を発足してから、最初のテントをその川岸に張った。出発の時は梅雨明けで、漸く天気も定まりそうなのを見て出てきたのであったが、あくる朝になるといけない。雨になってしまった。

そこでその日は早月川の岸に滞在することにしてしまった。

雨降りの滞在というものは、登山家にはよほど苦痛なもので、人夫などでも里を恋しがって淋しがりはじめる。滞在となれば何の仕事もせずに賃金はもらえるし、それに年じゅう山の中を歩いているのだから、それほど里を恋しがらずともよさそうなものだが、そこが人情というものかもしれない。

だから滞在となると、私の方で人夫の御機嫌をとるようなことになる。取っておきのごちそうを取り出して、人夫の退屈を紛らせてやったりする。

さて川岸にテントを張って三日目にはどうやら雨が上がった。雨は上がったが、川の水が増えてしまったために渡ることができない。

ところが幸せなことに、偶然にも何かの工事にでも使ったらしい針金が道に落ちていた。そこでその針金を利用して川を越すことになった。

まず最初に人夫の中でも最も経験の積んだ屈強の男が、針金の一端を持って激流を渡って行く。激流に押されながら、斜め下流の向こう岸へと渡るのである。無事に対岸へ着くことができればもうしめたものだ。

針金が川の上へ渡されたのだから、それを利用して人でも荷物でも渡すことができる。それには両岸に一つずつ棒を三本組みたてたものを作って、それに針金の両端を留めて、その針金づたいに運ぶのである。

この針金の渡しは、また後に来る人に役立つようにと、そのままの形で残しておいて、我々の一行はさらに前進した。

大窓の雪の積もった個所へ差しかかる少し手前で、我々は格好の岩穴を発見した。そこでその夜は、その岩穴に泊まることにした。我々の一行は全部で五人だったが、それでも全部がゆっくり寝られるほどの広さの岩穴であった。夜は岩穴の口だけふさいで眠るのである。

一体が岩穴の宿泊は、テントの中よりも気持ちがいい。風当たりも強くなし、火を焚くにも便利なものである。

その岩穴を出て、立山の前面まで来ると、またしても小雨が降り始めてきた。仕方がないので再び今来た岩穴へとって返して、雨を避けることになった。雨の上がるまで我々は二晩ほどその岩穴の中に滞在した。

雨が晴れると再び発足だ。今度は雪渓づたいに剣川へ下った。そこから三田平[剱沢]へ出てテントを張った。そこへ来るまでに、出発の最初の日から実に二週間も費やした。

あくる朝は三田平から尾根づたいに出かける予定だったが、いざとなってからひどい風になって来た。吹き飛ばされそうな猛烈な風である。

そうかといっていつまでも三田平に滞在しているというわけにもいかないので、止むを得ず、我々は荷物を入れたままテントをつぶして、その周囲へ重石を並べた。そして一同荷物なしの軽装になって最初の予定を変更し、谷に沿った道を選んで、風を衝いて出発した。荷物はつぶしたテントで覆うたまま置き去りにして行ったのである。

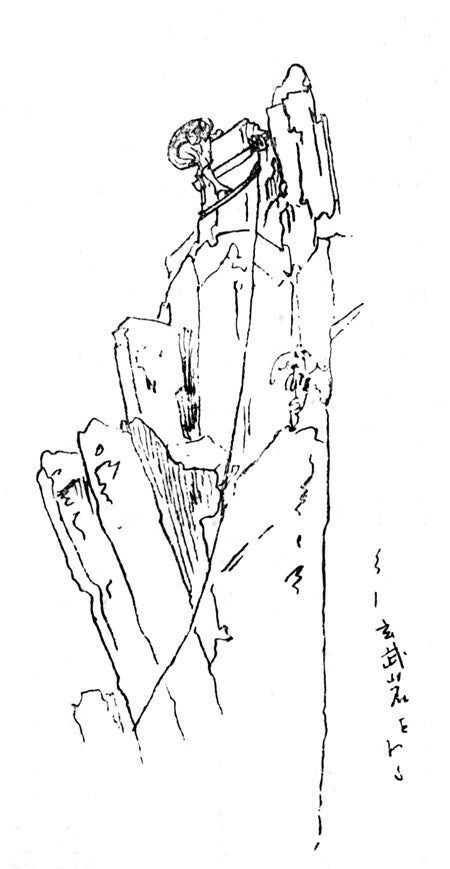

『お伽倶楽部』1巻2号(明治44年8月)図版

幸いにして途中何のこともなく、無事に立山の室堂へ到着することができた。

ところが立山の室堂へ着いてから、また雨になった。その雨の中を通って来た登山者が幾人も室堂にやって来ては、まだ雨も晴れないのに室堂を出発して行く姿も見た。

雨が降っていては、高山美を味わうも何もないのだから、そういう人たちは高山美よりも、ただ山を歩きさえすればよいというつもりだったのであろう。だがそうした中に八ッ峰へ向かうのだといって、我々よりももっと前から、天気の定まるのを待って滞在している人も一人いた。

時間と金の余裕のない人は致し方がないが、なろうことなら登山者は、雨天の時は、この八ッ峰へ登る人のように、じッと辛抱して晴天を待つ態度を持ちたいものである。

雨中では、せっかくの高山美も台無しである。雨中の強行軍などは、高山美を本位とする私から言わせれば、最も排斥すべきものの一つである。

やっと雨も上がったので、我々は再び例の三田平[剱沢]へ出かけて行った。テントは荷物を覆うてつぶしたままになっていた。そこで雨に打たれたテントを干し乾かし、さらに一晩三田平でそのテントの中に明かして、あくる朝は薬師岳を目指して出発して行った。それから後はいい具合に晴天に恵まれて、予定通りの旅を続けることができた。

このほかに私の縦走した日本アルプスの行程のいくつかを記してみよう。――

島々から上高地を経て槍ヶ岳へ。

中房から槍、穂高を経て上高地へ。

牧から常念、槍を経て上高地へ。

大町から烏帽子、槍を経て上高地へ。

針の木峠から、平の小屋、五色ヶ原を経て立山へ。

四谷から、白馬大池、白馬鑓、唐松岳、八方岳を経て、再び四谷へ。

四谷から白馬、鹿島槍、針の木を経て大町へ。

鐘釣から婆々谷、清水岳、白馬を経て四谷へ。

鐘釣から小黒部、剣山を経て立山へ。

高山植物の花

高山植物については、先にも少し述べたが、今また一つの記憶の浮かびくるままに記してみる。

日本アルプス中の燕岳[2763m]で、私はかつて見たことのないような大きなコマグサの花を見た。その後に至ってもあのような大きなコマグサの花は、どこへ行っても見たことがない。

ことのついでに燕岳について説明すると、この山は元来が花崗岩で出来上がっている山で、日本アルプス中でもとりわけ画家の喜ぶ形状を備えている。

この山の断崖は、規模は小さいが、その形が刄物で断ち割ったような感じでなく、おのづと風雨に曝されて磨滅したというふうの見えるところが、なかなか特色あるものとなっている。その花崗岩の断崖の陰に、真っ白い砂の斜面が広がっている。その斜面で、今いった私の見たうちで最も大きいコマグサの花を見いだしたのである。

鮮やかなピンクの薄色の花が簇生し、白い砂地に浮き出すように咲いていたのである。

高山植物などは珍らしいだけのもので、たいして美しいものではないと考えていた私も、その時ばかりはその花の見事さにひとかたならず心を惹かれたのであった。

で、今も私は、美しさにおいてコマグサの花こそ高山植物の代表である、と確信しているのである。

高山植物のうちでコマグサを除けば、私はツガザクラが好きである。

これは普通高さ五寸ほどの潅木であるが、非常に綺麗な花が咲く。至る所の高山で見受けることのできる花だから、珍らし物好きの人たちはあまり感興を起こさないかもしれないが、さして珍らしくない高山植物だけに、それがいかにも高山には付き物といった感じで私には懐しい。

ツガザクラはロッキーでも見ることができた。色が多少違っているかと思われる点と形がいくらか大きい点だけが日本のツガザクラと異なるだけのものであった。だからその時私は、ああ、ここにも日本の山のと同じツガザクラが咲いているか、といったような感慨めいたものを心に覚えたものであった。

色は赤いのと青白いのとの二種類ある。私は青白い色の方が好きで、その色から私は高山の一種清楚な気持ちをくみ得られると思っている。

後に記す欧州のアルプスに咲く高山植物エーデルワイズの花を、木曽の御岳で発見したといっていた人がある。そしてその人はそれによって高山植物においても、日本アルプスが欧州のアルプスに酷似していることを力説していた。

が、それほどまでに日本アルプスが欧州のアルプスに類似していることを強調するにもあたるまいと私などには考えられる。ことさらにエーデルワイズの花を見つけ出さずとも、コマグサの花とツガザクラとがあるだけで、それだけで結構なのではなかろうかと思っている。

称名滝

立山から里の方へ降りる途中から少し外れた、大日岳の下の方に、称名滝というのがある。この滝は尾根からではだいぶ遠いので、見るためにはわざわざこの滝だけを目的にして行かねばならない。

私はついでだから、この滝を見て、里へ下ったことがある。[1909年8月]

道は二十年前に硫黄採りが通ったという道跡を辿って行くのだが、なにしろそんな滝をわざわざ見に行く人は少ないと見えて、非常な難路である。所々山崩れがしていて、行く手を遮ったりしている。

そこで、人夫の一人が、これはいっそ真っすぐ滝壷へ向かって下るよりは、いったん大日岳へ登って、それから滝壷へ下った方が楽だと言い出した。

なるほどそれも理屈だと思ったので、いったん大日岳へ登って、それから下ることにした。

一体に高山の谷川づたいというものは、途中に岩石や土砂が崩れたりしていて、道の妨害になっているために進みにくいものである。だから昔の僧りょなどが高山へ登った際にも、多くは谷川づたいではなしに、尾根づたいに行っているようである。

称名滝へ行くのに、すぐに滝壷へ降ろうとするよりは、いったん大日岳へ登った方が楽だというのも、つまりこれと同じような理屈からであった。さて大日岳から下りになると間もなく、我々の一行はハイマツの森へ差しかかってしまった。

山の難敵の一つは、このハイマツの森と、それからシャクナゲの森である。いずれも高山帯の植木だから背は低いが、無数の枝が互いに曲がりくねって、一面に地を覆うているのである。

人は、その枝の上を踏んで行くのだから、一歩は一歩と気を配って、踏み込む足は枝のしっかり場所へ下すようにするし、挙げる足は、入り組んだ枝の間から引き抜くような格好にしなければならない。だから進行に時間のかかることといったらない。

我々はそのハイマツの森へ踏み込んでしまったのである。が、今更どうしようもない。こうなったらハイマツの森を通過するよりほかはないと決心して、今述べたような苦心をしながら次第に下って行った。

ハイマツの森の突破に、ひどく時間を取られてしまったので、ついにとっぷりと日が暮れてしまった。

まさか夜になろうとは予期しなかったので、我々には全然夜の明かりの用意がなかった。困ったことになったと思ったが、いい具合にその夜は月夜であった。

五日ばかりの細い月である。それでも我々には非常に助けとなった。

ハイマツの森を抜けた我々は、さらにクマザサの薮へかかっていた。だが、クマザサの薮ならば、押し分けて進みさえすればよいのだから、たいして困難はない。

月明かりを頼りに、クマザサの薮を押し進んでいるうちに、灯火代わりのその五日月も沈んでしまった。あたりは全くの闇となった。

そこでその夜はクマザサの薮に野宿と決まった。

そうなるとにわかに我々は空腹を感じ出した。

昼の弁当の用意はして出たのだが、そんなものはもうとうになくなっている。野宿をしようなどとは思わなかったから、食糧の用意は全くない。

といってどうしようもない。人夫のなかに昼の弁当の残りの沢庵を持っている者があったので、その沢庵をわけてもらって、わずかでも空腹を紛らせたりした。

一方あたりのクマザサを切り払って、どんどん焚き火をしながら、ともかくも一夜を明かした。

朝になって、そこから一里ほど下って、やっと我々は目的の称名滝の滝壷へ出ることができた。

それからほど近いところに杣の小屋があるというので、人夫の一人をやって米を分けてもらって来させることにした。そして昼も近い頃になって、ようやくのことで我々は飯にありつくことができた。

上高地への道

※第9回文展(大正4年)は別作品

登山には私はかなり大事を取る方であるが、道に行き暮れたのは称名滝を見に行った時だけではない。こんなこともあった。

縦走も終わりに近づいて、上高地へ近づいた時のことである。

ちょうど前穂高の頂上へ差しかかると、上高地の清水屋の息子が来てテントを張っている。

私の姿を見ると、

「やア今お帰りですか?」 と声を掛けた。

「ここまで来れば、後はもうすぐですから、どうです? 少し休んでお茶でも飲んで行きませんか?」

事実ここまで来れば、上高地へは大丈夫日のあるうちに帰れると思ったので、清水屋の息子のすすめるままに、そのテントで一休みして、お茶をごちそうになって行くことにした。お茶が出ると、私は秘蔵のウイスキーを取り出した。常日頃山では私は何の物惜しみもせず、自分の食べる同じ食物を人夫たちと分け合って食べることにしていた。が、このウイスキーだけは別であった。これはいつも私だけが独占している大事のウイスキーであった。

が、旅はもう終わりである。上高地まで行けばウイスキーも自由に手に入ると思ったので、そのウイスキーを人夫たちにもすすめた。

ところが、私はお茶の中へ混ぜて呑んだだけであったが、私が愛していつも連れて歩いている小林喜作という山男は、ウイスキーの中へお茶を混ぜて呑むといったやり方で、ウイスキーの方を主にしてだいぶ呑んだ。

喜作は酒好きな男であったが、そのためにいささか酩酊した。それがいけなかった。

清水屋の息子のテントを辞して暫らく行くと、いつのまにか霧がこめて来た。霧がこめてきたところで、いつもの喜作ならば間違えるはずはなかったのだが、アルコールのためにどうやら勘が鈍ったらしい。

「道が違いやしないか?」

と私が言うと、

「確かに違う」

と喜作が答えるのである。

まもなく霧が晴れてみると、なるほど違う。

「でも、ここまで来てしまっては、もとの道へ引き返すのはとても大変だから、いっその事この断崖を降りて行きましょう。そうすれば結局もとの道の下の方へ出られますから」

日本アルプスの地理といえば、どんな道のない場所のことでも心得ている喜作の言葉である。私は喜作を信頼しているから、

「よし、それなら、ここから降りよう」

ということになった。

するといつもかなかんじきを使ったことのない喜作が、かなかんじきを穿いて足ごしらえをした。

それから私を前に立てて、雪の張りついている断崖をつたって降り始めた。

断崖を降りる時には、いつも歩き方の下手なものが先に立つのである。登る時には、反対に下手なものが後から行く。というのは下手な者はどうしても断崖の石を落とす。降りる時に下手な者が後から行って石を落とすと、先に立った者がその石にぶつかって、飛んでもない怪我をするようなことがあるからである。

私はあまり断崖降りがうまい方ではないから、私の足もとからはしきりに石が滑り落ちて行く。私の体まで一緒にずり落ちて行きそうになる。

するとその度に、後ろに従っている喜作が手を伸べて、私の襟もとを押さえて支えてくれる。

そんな具合にして、どうやら断崖を降りると、今度は断崖に積もった雪の上になった。非常に足もとが危険なので、今度は体に綱をつけて、その一端を喜作に支えてもらいながら、雪の崖を下って行った。やっとのことで降りきると河原に出た。それから川を越えて対岸へ渡った。

ところが去年までの道が、その年になって変わっていた。それを知らないから、以前の道の方を辿って行くと、前に述べた大敵シャクナゲの森へ出てしまった。

こいつはいかんというので、またさらに道を探し始めた。

もうとうに日は落ちて、遥かの彼方には合羽橋[河童橋]の灯がチラチラまたたいているのも見える。

その時、不意に、「出たッ!」

と喜作が叫んだ。

何が出たのか、何を意味する喜作の叫びなのか、ちょっとの間、私にはのみ込めなかった。が、それは道へ出た、という意味なのであった。

そんな所から道へ出られようなどとは、とても私たち素人には分からない場所であった。たとえそこに道はあっても、それが道だということを、私たちなら気づかずにしまうところをさすがは小林喜作だと思って、内心大いに感服した。

どうにか道へ出ることは出来たが、それでも上高地へ着いた時には、なんと、夜の十二時になってしまっていた。

そんなに遅くまで時間がかかってしまったのは、ウイスキーで喜作の勘がいくらか鈍ったせいもあるかもしれないが、それでももう三十分早く頂上を発足してくれば、優に日の暮れ方までには達することのできる道程だったのである。山では常に時間に余裕を作っておかなければいけないということを、その時私は初めてのようにしみじみと感じたものであった。

愛惜のテント

山の風の想像以外に強烈なことは既に述べた通りであるが、それに関しては自分として非常に残念な思い出がある。残念だというのは、私の長年愛用していたテントを、風のためにめちゃめちゃにされてしまったことである。

全面は八方の尾根である。春季、ここに登って写生したのがこの絵である

それはつい昨年[1930年]のことで、白馬続きの天狗の小屋の近くへ、帝展へ出品すべき絵を描きに行っていた時であった。

なにしろ帝展の絵を描くのが目的だったので、滞在日数も長く、三十日をそのための予定日数にした。そんなわけで、テントの組み立てもなるべく居心地のいい、理想的なものにしたいと考えた。

そこで、元来がその辺りは西風が多く吹く場所だったのと、もう一つは朝日を描く希望を持っていたのとで、山の側面へ東向きに穴を掘った。そしてそこへ、同じく入り口を東向きにして、山穴へ嵌め込むような具合にテントを張った。

出来上がってみると、我ながら至極満足なテントになった。ことわるまでもなく、そのテントが私の長年愛用のものであった。

毎朝目が覚めると、直ちに入り口の東方の彼方に、朝日を仰ぎ見ることができるのであった。朝日を描くには絶好の位置であった。その上背後の西の方角には、直ちに山を背負っているので、その辺をよく吹く西風を完全に避けることができた。

食糧はそのテントからたいして遠くもない白馬寄りに温泉があったので、そこから取って来させることにした。

テントはできるだけ理想的なものをと考えたので、入り口と奥へとは木を嵌めこんだ。普通の場合なら棟木は綱で間に合わせるところを、そこへも木を渡した。風が吹けば、棟木だからテントの布地と擦れ合うのは分かり切っている。だからなるべく木の滑らかな部分がテントの布地に触れるようにするつもりだったが、出来上がってみると、幾分木のがさついた部分がテントの布地に触れるような結果になってしまった。

私としては多少それが気になったが、

「まアこのくらいならたいしたことはないでしょう」

と人夫が言うものだから、つい私もその気になって、別に直させるでもなくそのままにしてしまった。

ところがある日、その辺では珍らしい東風が猛烈な勢いで吹き起こってきた。なにしろ東向きのテント小屋だから、東風では真っ正面からビュウビュウ吹きまくられるわけである。

と思っているうちに、わけても猛烈に吹き寄せてきた強風のために、テントの棟に当たるところがピリリと引き裂かれた。例の私が気にした、棟木のがさついた部分に触れる個所である。

さア弱った、と思ったが今更どうする術もない。そうこうしているうちに、風の勢いはますます猛烈を極めてくる。そして強風の吹き寄せる度ごとに、テントの裂け目が大きくなってくる。

これは危険だ、今のうちに温泉まで引き上げてしまう方が安心だ、とそう考えたので、すぐに私はテントはそのままに残して置いて、温泉へ引き上げるように人夫たちにも命じた。

風は吹き募る一方であった。その中を我々は温泉までの急峻な道を辿った。引き上げるのがもう少し遅れて、夜にでもなったら、それこそ我々はひどい目に遭うところだった。

あくる日になってテントの場所へ戻ってみれば、テントは無残にも完膚なきまでにズタズタに引き裂かれ、引きちぎられていた。長年愛していたテントだけに、今思い返してみても愛惜の感が深い。少しくセンチメンタルなようではあるが、記念のために今でもそのテントの布地の一部分を、手元に保存しているようなわけである。

南アルプス

高さの点では、南アルプスの方が北アルプスに優っている。日本内地で富士山の次に高い北岳[3193m]をはじめとして、千丈ヶ岳[3033m]、駒ヶ岳、赤石岳[3121m]といったような高峰が肩を並べている。

ところがこれがいずれも南向きなので、従って雪が少ない。そういう関係から森林が多く、樹木も北アルプスの高山のように矮小でない。そのためにどうも南アルプスには高山の気分が少ない。高山美からいうと、南アルプスは森林美が主たるべきものではなかろうかと思われる。

それに南アルプスの連山は、山と山との間の窪みがあまりに低いので、せっかく一つの高山に登ったと思っても、また登ったと同じほども低く降りて行って、そして次の連峰へ渡らなければならないような結果になる。だから南アルプスの縦走は、北アルプスのそれに比較して、遥かに困難が多い。

のみならず、登山者が少ないときているので、道が極めて悪い。

南アルプスへは玄人が登るのだ、というようなことを言う人もあるが、いわばそれは北アルプスじゅうを歩き尽くした人が、今度はどこかほかの山へ登ってみたいというような考えから、南アルプスを選ぶような結果になるためであろう。

南アルプスでは私は駒ヶ岳[甲斐駒ヶ岳:2967m]も嫌いではないが、それにも増して好きなのは鳳凰山[2841m]である。

元来私は一方に里を控えていて、展望がよく利いて、気象の変化が多い、といったような山を愛するが、鳳凰山は実によくこの条件に適っているのである。

鳳凰山の頂上は岩石から成り立っている。私は頂上の花崗岩の崩れた岩穴に泊まっていたことがある。この山の絶頂の展望美には北アルプスの高峰などで味わうことのできない面白味がある。未だに鮮やかに心に残っているのは、雨の晴れ際の展望であった。

[《駒ヶ岳岩小屋》日本南アルプス集、 1928年 木版、紙24.7×37.7]

見遥かす甲府盆地の上一面に、水平に雲がうずめていて、その彼方に富士の五合目あたりから上がニョッキリと浮かび出ている。すぐこちらには鋸のこぎり状にギザギザと尖った八ヶ岳の山巓が現われている。どうかすると東京の方角にあたって、秩父の山々なども雲の上に浮かんでいるのが見えるようなこともあった。

もう一つ心に残っているのは夕日の時の展望である。

甲府盆地には雲はないが、八ヶ岳からむくむくと夏の夕暮れらしい入道雲から盛り上がっている。秩父の高峰にも同じような雲が浮かんでいる。目に入るすべての高い山には、いずれもむくむくと雲が湧き上がっている。そして一番大きい雲の団塊が富士山を囲繞している。

それらすべての高山の雲に、紅葉色の夕日が思い切り強い光で反映しているのである。その鮮麗極まりない眺めには、我にもなく最上級の感嘆詞を吐き出したほどであった。

雲の破れ目から富士川の流れているのなどか見えるのも、興ある眺望であった。

南アルプスの森林美の誇るに足るものであることはさきに説いた。森林が美しいから、従ってそれに配されている谷川も、至るところ絶景を形づくっている。

困ったのは水である。そうでなくとも私は山へ宿泊する時には高い所の方が好きなので、いつも水には不自由しがちだが、南アルプスとなると、谷川は別として、北アルプス以上に水が少ない。

岩の窪みや割れ目に天水が溜まっているのでも発見すれば、これ幸いにそれを使用するが、そうした水も発見することができなかったり、欠乏してしまったりすれば、仕方がないから人夫をやって、一日がかりで雪解けの水でも取ってこさせる。

そういう苦心の水だから、やたらなことには乱費しない。

朝の洗面などには水は使用しない。露に濡れた草むらの中へ両手を突っ込んで、それで顔をぬぐって済ませるといったようなやり方である。

アルプス以外

日本アルプス以外で私の深く愛するのは鳥海山[2236m]である。形は富士山に似て、平地に聳り立っている。

高さはたいしてないけれど、北向きなために、樹木の生えていない区域がかなり長く続いている。低い割にいかにも高山らしい気持ちのする山で、尾根の変化も面白いし、展望美も豊富である。ここにある沼も一種趣のある静寂な沼であった。

それから、これは純粋な山ではないが、私は瀬戸内海の島々が好きである。瀬戸内海からいえば、島とはつまり山だということになるが、これらの諸々がいずれも素晴らしい特異な展望美を備えている。

島ならどの島でもよい。それもたいして高く登らずとも、すぐに目の前に展望美が広げられる。静かな美しい海。他の島々。微かな陸地の影。日本には珍らしい明朗な胸の透き通ってくるような展望美である。

瀬戸内海でも小豆島がいいとか、屋島がいいとか言うような人もあるが、特にそういう島を取り立てて言わずとも、瀬戸内海の島でさえあれば、どの島にも素晴らしい展望美があると私は思う。

赤城、棒名は初心の登山者には最も手頃な山の一つであろう。気持ちのいい湖水や平原や牧場もある。近頃キャンプ生活が日本でも流行し始めたようであるが、そうした場所としては最も好適の山であるといえよう。

妙義は奇巌奇石に富んだ山である。

南画などでも想像できるように、支那にはこうした山がたくさんあるらしいが、日本ではとにかくそういう意味では特色ある山として挙げ得られると思う。

越後の妙高山は、これといって特筆するほどの点もないのだが、私の好感を持っている山の一つである。鳥海山に似て、麓に平地を控えているのも私の好きな点である。赤倉あたりから眺めた山容にも、なかなか愛すべき味わいがあると私は信じている。

浅間山では山腹の岩穴に一泊したことがあった。その時は、毛布も合羽も用意していなかったが、ちょうどいい具合に宿泊に適した岩穴を見つけたので、泊まることにしたのであった。噴火口を見るだけの目的でも、いずれかといえば山で一泊して行った方が都合がいい。日帰りの必要のない人は、最初から山で一泊する計画を立てて行くのも、面白いのではなかろうか。

なお私には日向の五箇瀬川の玄武岩の風景が未だに忘れられないので書き添えておきたい。長さ五里にわたって、川を挟んで、柱のように屹立した玄武岩が両岸に並んでいる様は、実に幽邃の極みで、神秘の感にあふれたものであった。交通の便の悪いばかりに、世に知れないのは惜しい気がする。

その玄武岩の絶壁のうちでも、三田井[宮崎県の高千穂峡]というところは最も物凄い眺めを持った所であるが、ここには、この地こそ本当の天孫降臨の最初の地であるという伝説がある。なるほどそんな伝説も生まれてきそうに思われるような神秘的な風趣ある地であった。黒々とした柱状の岩に、赤黄色いのや、白みを帯びた苔が蒸して張りついている。その下には静かに深淵が湛えられて、音もたてずに流れている。今追懐しても再遊の念をそそられずにはいられないのである。

玄武岩の風景としては、ほかにも但島の玄武洞とか、九州の七ッ釜、同じく九州の芥屋大門とか、また外国でもいくつか見たが、この五箇瀬川の玄武岩の眺めに及ぶものはなかった。

芥屋大門は玄海灘に面した海岸に、玄武岩の柱が並立した所である。玄武岩の裾には激浪が白い泡を吐いて打ち寄せ、玄武岩の間々に舟が停泊している。風景としては面白いが、玄武岩そのものの規模と物凄さに至っては、やっぱり五箇瀬川の方が一枚上である。

岩石の妙をもって世に有名な耶馬渓などは、この五箇瀬川の玄武岩の景に比較してみても、遥かに詰まらないもののように思われた。耶馬渓が有名になったのは、漢学から影響された支那趣味をもって頼山陽が激賞したためであるが、事実はそれほどの推奨に値する風景ではなさそうである。

玄武岩は俗に材木岩と呼ばれている岩で、これは日本アルプスや立山の谷でも見かけるが、その岩だけで特色ある眺めを形造っているといったような所はないようである。

ついでだから、以下私の登った日本の山々の主なものを列挙してみれば、――富士山。御岳。立山。白山。伊吹山。妙高山。日光山。男体山。白根山。赤城山。棒名山。妙義山。八方岳。鳥海山。八甲田山。大山。阿蘇山。雲仙岳。霧島山。浅間山。南北日本アルプスの全部。その他。

日光風景

大谷川が日光町に流れこんできた所に、稲荷川という支流が合している。その稲荷川の奥の赤薙山に、私は十日ほどいたことがあった。そこは人にはあまり知られていないが、絵にするとなかなかよいという事を聞かされたので出かけたようなわけであった。

行って見て、期待は十分報いられた。相当に大きな断崖があって、その下には澄み切った稲荷川の水が点在する石に堰かれながら流れている。石から石というふうに跳び渡ったりして、谷川づたいに遡って行くと、その上は滝になったり、大きな岩石になったりして、ついにどう手を尽くしてみても、もはやそれ以上は進めないというどん詰まりになっている。

私は、そこの断崖に近い炭焼き小屋に泊めてもらっていた。

ある日、その奥へ絵を描きに行って、はしなくも野獣の姿をすぐ目の前に目撃したことがあった。

まずいつもの習慣で焚き火を始めた。そして焚き火の脇で絵を描き始めた。

ふと見ると、谷川の向こうに何か動いている。谷川の向こうといっても、こっちからおよそ十間ほどの距離なのである。しきりに草を喰んでいる様子である。

その辺りには時に熊なども出るということを聞いているので、私は内心大いに怖れを感じた。何しろ見慣れぬ野獣の姿なので、それがどんな猛獣だか私にははっきり判断を下せなかったのだから、なおさら不安であった。

が、別に私を襲ってくるふうも見えないので、強いて心を落ち着けていると、そのうちにまた草むらの奥へ隠れてしまった。

炭焼き小屋へ帰って、その話をすると、それはカモシカだろうということであった。それなら何もたいして不安を覚えずともよかったわけだが、いずれにせよすぐ目の前に山の野獣を目撃したという意味で、その時の記憶は未だに鮮やかである。その後幾度となく歩き回った日本アルプスの山中などでも、熊の掘った土の跡とか、熊の糞ぐらいは見たものの、その正体にぶつかったことは一度としてないので、余計その時の記憶は私には印象深いものとなっている。

白根山は日光連峰の最高峰というわけだが、登るのにそれほど高い山ではない。高くはないが登山者が少ないので、道は予想外に悪く登りにくかった。木の根岩角につかまって、這うようにして登って行った。それでも岩が落ちて来たりする山ではないので、どうにか登ることができた。

ちょうど紅葉の頃で、その美観は素晴らしかった。一口に日光は紅葉がいいといっても、普通人の行き慣れた場所の紅葉よりも、幾段か立ち勝って見事なものであった。俗に黒木と呼ぶ紅葉しない木の葉と、燃えるような紅葉との入り混っている強烈な感じは、まるで美麗限りないモザイクのようであった。

とても低い山ではそんな美しい紅葉を見るわけにはいかない。紅葉の代表のように言われている楓ばかりではない。どういう種類の樹木でも、すべてが美しいのである。高山帯の潅木の紅葉にしても、いかにも高山の紅葉らしい、低地で見ることのできない別種の趣を備えていた。

男体山はほとんど森の中ばかりを行くというような山であった。だからその途中で展望を楽しむというようなことはとても出来ない。それだけに登って行くのにはなはだ興味の薄い山であった。

登山ではないが、湯本から今盛峠[金精峠]を越えて沼田町へ出る風色にもすぐれた所が多かった。途中に瓢箪沼とか丸沼とかいう静まり返った沼が横わっているが、その水面に周囲の森が真っ逆さまにくっきりと影を落としている風情にも心を惹かれたことがあった。

富士雑記

誰が何といっても、富士山が日本の代表的な山であることに異論を差し挟むわけにはいかない。それに私は富士には三度登っているし、そのうちのは約一か月間、絵を描くために山腹に滞在した。で、少し富士について記してみよう。

元来富士山は、口に六根清浄を唱えて登る信心家が昔から登った山で、登山道というものも、そうした信心家によって開かれたものである。それだけに麓には宿屋もあれば神社もあるし、各所に宿泊用の岩室が設けられていて、至って便利である。

登って行く足もとは平凡といえば平凡かもしれないが、とにかく内地最高の山だから、展望美としては申し分がない。

私の滞在したのは北口から登る八合目であった。というのは頂上の岩室は毎日毎夜宿泊客でごった返していて、それこそ私の描きかけの画布であろうと何であろうと、踏みつけられもしかねない混雑ぶりであった。客には一定の寝場所というものもなく、ごろ寝をしなければならない状態なのだから、滞在の場所としてはむしろ不愉快なほどであった。そんなわけから私は八合目の岩室を選んだのであった。

そして毎朝天気さえよければ、私は八合目から頂上まで通うのを常とした。この道は、麓から登って行った人だとすると、最後の馬力をかけねばならない所だった。が、それは麓から登って行けば、ちょうど疲労が全身をとらえる頃合いの場所だからで、八合目に泊まっている私には、頂上に通うことは朝飯前の容易さであった。

それでも通いはじめには、人夫に荷物を持って行かせたりしたが、しまいにはすっかり慣れてきて、そんな必要は少しも感じなくなった。毎朝のんきに画布をぶらさげては、ぶらりと出かけて行ったものである。

太陽の昇ってくる朝の眺め、雲の舞い起こってくる姿、また雲の散って行くありさま、日没の輝き、黒雲が夕日の光をぱッと受ける感じ、そういった山の変化は毎日私を喜ばせた。

わけても面白いのは富士の影が大きく太平洋上に映じている眺めであった。

下から眺めれば、富士の頂上はまるで平らのように綺麗さっぱりとして見えるけれど、しかし事実はそんな下から見たようなわけにはいかない。いくつにも峰になっていて、なかなか険しい形をしている。

それが太平洋上に影を映すとなると、その頂上はやっぱり下から眺めたように、平らな頂上を持った影であった。その影を眺めることによって、頂上にいながら下から仰いだ富士の形を見ることのできるということが、私には何ということもなく面白いことに思われた。

時にはコバルト色に、時には紫色に、時には鼠色に、その影の色も、気象の変化とともに変わって見えた。

山が高くて目を遮るものがないから、展望の点では全く遺憾がなかった。どうかすると房総半島の陸影さえ見えるようなことがあった。一度などは伊勢湾かと思われるほどの遥かな所までも望み得たことがあった。

箱根から、御殿場あたりへかけて、いちいち指摘することのできたのはいうまでもない。

風を遮る岩陰にでも陣取って、日向ぼっこをしながら、満目の展望美を描くには、富士の絶頂はまことによすぎるくらい好適の場所である。

周囲の限界に山がないわけではないのだが、何しろいずれもずっと低いので、まるで山があるとは思われない。平地同様にその山々が見えるのである。宝永山のような山さえ、平地にへばりついているように見えていて、結局それさえも平地同様の感じしかしないのである。

富士五湖は平面地図を見るような感じで横わっている。太陽がいかに照っていても、その光が湖水を輝やかすといったようなこともなく、模型図さながらに鈍い色である。絶頂から湖水に達する視線の距離が極めて長いためであろう。

天気のよい時に、よく雲が山の中腹にかかることがある。そんな時には、天気はよくても下から仰いだのでは富士の頂上は雲に隠れて見えない。それでいて頂上には雲がないのだから中腹の雲を上から見おろすということになる。その雲の割れ目やすき間から、あああそこに見えるのは田子の浦だとか、こっちに見えるのは山北の谷だとか、そんなことを話し合うのも楽しい。

高い山は外国にもいくらでもある。だがこんなふうに海面から真っすぐ盛り上がって、一つの限界を遮るものもないといったような山は、世界でも珍らしい。そういう意味で富士山頂の展望は、世界的にいってもすぐれたものの一つであることを、私は断じて疑わない。

山の上は赤い焼け石ばかりである。その赤い石の上に浮き出すように、信心家の白い着物を着た姿がチラチラしている。そんな眺めも悪くない。これと同じような眺めは、木曽の御岳などでも見られないことはないが、何といっても信仰のための登山者によって開かれた山だけあって、その点富士は極めて特色的である。

この白い着物の信心家を始めとして、富士ほど登山者の種類と姿との種々雑多な所は珍らしい。下駄ばきもあれは、草履ばきもある。靴もあれば草鞋わらじもあるといった調子である。老人も登れば、子供も登る、女連れもあるし、学生服もあるし、軍服の兵隊もあるといったようなわけで、その種類は実に千差万別である。

が、そのなかで最も山にまいってしまうのは、いつも壮年の、山に経験のない連中である。このことは後に「歩き方」の章において詳しく述べるつもりであるが、登山の際の歩き方の大事なことは富士登山においてもよく知ることができる。元気にまかせて、最初に道を急ぐものは、最後は必ず疲労困憊して、はては山に暈よったりするような憂き目を見なければならなくなる。

富士を標準にした歩き方で登山しさえすれば、まずどこの山へ行ってもたいてい間違いはない。

富士に登るには、暗いうちに提灯でもさげて、お宮詣りでも終わってから悠々と進むが一番よいのである。少し遅くなって出発した日には、富士の裾野の平原は極めて長いから、裾野三里をかんかん日に照らされながら行かねばならないということになる。殊に南口から登る人は、背中を炎天に照りつけられ通しだから、とても堪まったものでない。

平原を過ぎて森林へはいる。そして森林を出ると急に温度が変わってきて、寒くなる。その時、朝の日に照りつけられていなかったものはよいが、三里の間背中を炎天に曝されて歩いたような連中は、そろそろ山暈よいに見舞はれ出して、山暈いの前兆のあくびを始める。

これはどの山へ登るに際しても同じことである。山にかかる前に日に照らされるのは最大の禁物である。常にそれが山暈いの原因となるようである。

山暈いといえば、富士の山頂に泊まった人で、多少なりとも山暈いを覚えない人はまずないと言ってもいいくらいである。それはいかに登山前に日に照らされずとも、頂上の空気が希薄な上に、岩室内の空気がさらに混雑する泊まり客のために濁っているそのためである。そんな空気のなかに一晩もいれば、相当頑健な人でも、つい頭痛ぐらいは覚えるということになる。そんなこともあるので、私は頂上に滞在しなかったのであった。

私のいた八合目には、警察や救護所もあった。名ばかりのホテルではあったが、とにかくホテルと銘打っている泊まり場所もあった。私はその救護所にいる医師と懇意になったので、そうした方面のいろいろな経験をも味わうことができた。

山で怪我をする者があると、いちいちその報告が八合目のその医者のいる救護所へ届くのであった。怪我をする者は下山の場合に多かった。それも八合目以下が多かった。

妙なことに怪我をする者は、たいてい上半身に傷をこしらえた。手とか顔とかいうところを怪我するのが普通で、足の怪我などはほとんどないといってもいいくらいであった。怪我をする人はほとんど全部が疲労困憊しながら、無理に登山を遂行した者に限られていた。

登る時にはどうにか登り果はせても、下る時には疲れきって、足に力がなくなっているので、前のめりに転倒するのであった。そのために足よりも上半身に怪我をするらしかった。

時には上半身血まみれになっているようなものを見るようなこともあった。血にまみれて、小石などが皮膚にくいこんでいるような例もあった。転倒した勢いで、山道の石で怪我をするのである。強風に吹き飛ばされる石にぶつかって怪我をするというような人は、ありそうなことでかえって少なかった。

雷雨の時、富士山では雷が足の下で鳴る。必ずしもそうと限ったわけではないが、雲の加減でそういう場合の方が多い。雷鳴が下でするのだから、稲妻ももちろん下で光る。下界の雷雨に慣れた人には、そんなこともひどく奇妙な感じがする。

雨が晴れて来て、雲が雷鳴と稲妻とを発しながら、箱根の方へ押し流されて行くのを見ることなどもよくある。そんな時、その雲を指差しながら、今頃はあの辺で盛んに降っているな、などと話し合ったりしたこともある。

ある時、我々の滞在していた八合目に落雷したことがあった。雨はどしゃ降りである。雷鳴と稲妻がしきりに猛威をふるっていると思ううちに、一種異様なパシャッという激しい音がした。

そのパシャツという響きが落雷の音であった。それにはもちろん近いな、という感覚はあったが、下界で聞く落雷の音とはだいぶ感じが違うようであった。

「八合に落ちた」という、人の叫び声が我々の耳に入った。それを聞くと最初の一瞬間我々は我々のホテルに落雷したのではないかという気がした。そのうちにホテルの番頭が落雷に驚いて腰を抜かしたという騒ぎである。そこで私は例の懇意になった医者に手伝って、番頭の抜けた腰の手当てをしてやったりした。

すると間もなく落雷は我々のホテルではなく、岩室だということが分かった。それを知ると今度は、応急手当ての薬品などを用意して、医者はその岩室へ駆けつけた。私もまるで助手かなどのように、その医者について出かけて行った。

岩室へ行ってみると、およそ十四五人ほどの登山客が炉を囲んで横わっている。雷は炉の上から釣るされた自在鍵を伝わって落ちたのである。医者は早速感電した人々の局所へ手当てをしている。私も見よう見真似で、薬などを塗る手伝いをした。

炉の周囲にいるものだけが感電したのかと思っていると、やがて奥の方にいる連中はもっとひどくやられているということに気がついた。元来落雷が避雷針に落ちた場合、避雷針から下方の銅板に伝わるのであるが、その銅板は水分のある個所にうずめられている。ちょうどその岩室では台所が一番水分がある場所なので、避雷針の銅板がそこに置かれていた。そのためにその台所に近くいた者がひどくやられたという結果になっていた。殊に信心家の登山客によく見受ける、何という名称のものか知らないが、肩から懸けてチリンチリン鳴らす鉄製の輪、――あの輪を体につけていた者がいけなかった。鉄の輪だから、それに落雷が感電したものと見える。が、その時は、火傷をした者こそ随分多かったが、幸いにして感電致死した者はなかった。岩室そのものもどこといって損傷を受けた個所もなかった。

それは八合目の落雷の最初の経験であったが、二度目からは雷の鳴る時にはだいぶ気持ちが悪かった。落雷の状景と結果とを知ってしまったからである。

雷鳴稲妻の感じが平地にいる時と違うのは、言わばその雷鳴稲妻を発している雲自体の中に、我々自身も包まれているからであろう。そんなことも、考えれば何となく平地にいる時と違って無気味であった。

富士登山をした人は、下山の際によく砂滑りを試みる。場所は南側の御殿場口の方へ降りてくる所で、宝永山から一滑りの砂の傾斜面である。こうした砂地の斜面は、他の山にもないことはないが、富士山のほど大きい範囲にわたっているものは珍らしい。

滑って行く人を遠くから眺めていると、まるで煙に乗って走って行くように見える。速力が早く、砂煙が上がるからである。

速力は実に早い。しかし速力の早い割に、この砂滑りはなかなか疲れるものである。

なにしろ歩くのでなく滑るのだから、草鞋の傷みようも多い。そこで一つ穿いた草鞋の上へ、途中で他の人の捨てたか落として行ったかしたと覚しい草鞋を見つけるたびに、その草鞋を拾って、幾重にも結びつける。

その草鞋を見つけて結んでいる間に、後ろから滑り降りてくる人は、たちまちに自分を追い越して先へ行ってしまう。よく小便一町ということを言うが、――つまり小便をしている間に一町は遅れてしまうという意味だが、――砂滑りとなると一町どころではない。瞬く間に距離が違ってしまう。

富士はこうした石と砂とで出来ている山だから、登山鉄道でも通じるとなれば、随分やりにくいであろうと思う。外国のことを言うと、イタリアのべスヴィオ火山の山腹には、ちょうど富士山の砂滑りの場所に似たような所へ登山鉄道が敷かれていたが、それなども随分無理をして架けてあるように思われた。

山の先輩

日本の高山美について語った終わりに際して、私は山の先輩とも称すべき三人の山男のことを記してみたい。三人というのは、嘉門次、品右衛門、小林喜作のことである。

嘉門次は年十三四の頃から山に入り始め、登山家の山案内に従って行くようになった。晩年は上高地の明神池の畔ほとりに小屋を作って、死ぬまでそこに余生を送った。小屋の壁には二丁の猟銃が懸っていた。が、晩年にはほとんどその猟銃も用いなかったらしい。毎日魚釣りに時を過ごしていた。

酒の好きな男だったので、私はしばしば嘉門次を清水屋へ呼んで、互いに盃を傾けながら、山の話を聞かせてもらったものである。日本アルプスの中でも特に穂高、槍の付近が明るかったようである。

嘉門次が亡くなった時には、島々村の村葬に依って葬儀が行われた。

品右衛門は黒部の平の小屋に住んでいた男で、山の明るく達者なことは驚くばかりであった。が、道案内に立ったりはせず、生涯登山者たちには全然関係しなかった。

品右衛門が行こうと思って行けない山はないと言われたくらいで、断崖も下れば、雪渓も越えるし谷川があれば手づから渡しを作りもした。普段は黒部川に釣り糸を垂らして暮らしていた。

信州人の間では、品右衛門といえば音に聞こえた山男の名前となっている。

前の二人が山に住んでいたのとは違って、小林喜作は里に居住していた。しかし里とはいっても登山口でなかったために、一般の登山客に接することがなかったので、商売人じみたところはなかった。私は日本アルプスへ登る度ごとに、七八年来にわたって、いつもこの小林喜作を伴って歩いたが、気立ての善良な、極めて愛すべき男であった。

元来猟師を職としていたので、熊やカモシカを獲物に求めつつ、年じゅう日本アルプスの至る所を歩き回っていた。それだけに道もないような場所のことまでも熟知していた。

山に対しては、一種不思議な、動物のように鋭い感覚を持っていた。だから仮にこの男が通ったことのないような場所にぶつかったとしても、そこを行けばどこの道へ出られるとか、その先にはシャクナゲの森があるから、とても通れまいとか、向こうに見える岩山へ出て行くにはどう通って行くのが一番よいとか、即座に判断を下すことが出来た。

喜作が一言いかんといえば、必ずそこには我々の気づかないそれだけの理由があった。感服に堪えないのは、事の起こった時の態度である。そんな時少しもあわてるということがない。常に沈着で勇敢で、そして注意深い。

こんな話もある。――。

松本の、登山には相当に経験のある連中が、喜作と一緒に山で霧に囲まれた。登山家たちは参謀本部の地図をしきりに点検して、道はこちらだと主張する。ところが喜作はそんな地図には一顧も払わず、いや、こちらだと言って、登山家たちの意見とは全然反対の方向を指差した。

登山家たちも自尊心を傷つけられたくなかったものと見えて、喜作の言葉に屈服しようとしない。

はては磁石を取り出して方向を確かめることになったまではよいが、滑稽なことには肝腎の南北が分からないから、地図の上へ磁石の置きようがない。これはよくあることで、本当に道の分からなくなってしまった時には、磁石なんかは何の役にも立たない。

結局霧が晴れてみると、喜作の言葉通りだったことが分かった。

こんな話でも分かるように喜作という男は、方向に対する感覚が異常に発達していた。

ところが気の毒なことに、今から七八年以前に、棒小屋沢という所へしし(実はカモシカ)狩りに行っていて、山小屋の中にはいったまま、小林喜作はその息子諸ともに、雪崩のために圧死してしまった。あれほどに注意深い男がどうしてそんな雪崩の落ちてくる場所に小屋を作っていたのか、いささか不思議の感に堪へないが、つまり天運というものでもあろうか。

何にしても私としては、長い間の山の道連れであったのだから、思えば哀傷の感に打たれるのである。ここに彼の名を記しつつも、思わず彼の冥福を祈るといった感情も動かざるを得ないのである。

以上の三人以外にしても今も山の達者は幾人かいるであろう。しかし彼らのように山を自分の住居のようにして暮らしているものは恐らくあるまい。

昔から越中では、立山へ登って来なければ一人前の男ではない、と言い慣らわされただけのことはあって、越中立山口の道案内や強力には、なかなか優秀な連中が多い。こうした比較は差し障りがあってよくないかもしれないが、信州の強力などよりは遥かに強いと思われる節々がある。

諸方の登山口に、今もそれぞれに有名な強力を挙げることができるが、ここではそれを、省略しておこう。

ただ一つ常々私の考えていることは、小林喜作とか嘉門次とかいったような、山に対する異常に鋭い感覚を持った、そして体の頑強な山男を、何人も極め得ないというエべレストやカンチェンジャンガの高峰の登攀のために、正客として派遣してみたいということである。学者的登山家や白人の探険家が目的を貫徹することのできないでいるヒマラヤの高山の突破にも、山で鍛へ尽くされた彼らならば、あるいはかえって成功しはしないであろうかという気がしてならないのである。

富貴の湯夜話

いつも私は日本アルプスへ登った帰りには、松本市へ出て浅間温泉の富貴の湯へ一泊する。そしてその夜遅くまで、松本山岳会の人々などと酒盃を傾けながら、よもやまの山の話を交わすのを、この上もない楽しみとしている。互いに漫然として話し合うのであるが、さまざまな珍らしい話や、変わった話が飛び出してくる。

思い出すままに、その時の話の二三を記してみよう。

富貴の湯の私の部屋からは、日本アルプスの連峰が手に取るように眺め渡された。ある時、その山々を眺めながら、常念はどれだろう、聞いたのが始まりで、常念の鞍部を常念坊というが、その坊とはどういう意味だろう、というようなことから常念坊の伝説に話が移っていった。

ある日暮れのこと、大町の酒屋へ一人の見慣れぬ坊主のような男が酒を買いに来た。そして酒を三升くれという。

それはよいがその男の持って来た徳利は、せいぜい一升くらいしか入りそうもない徳利であった。が、そこは商売だから、いきなりその徳利に三升なんて入りはしないだろう、というのも愛想のない話と思って、とにかく酒を注いでみることにした。

すると驚いた。一升はもう確かに注いだと思うのに、まだいくら注いでも口までいっぱいになる気色がない。三升どころか、うっかりして三升の余も注ぎこんでしまったが、一向徳利は平気である。

徳利を受け取った男は、「御免」とか何とかいって、ついと店を出る。

いかにも奇異なことに思われたので、すぐに後から亭主も店先へ出て行ってみた。が、今の酒を買いに来た男の姿は、もうどこにも見えない。

さてこそ、今のは常念坊の天狗の類であったろう、ということになったのである。

乗鞍の上には妙な男が住んでいる。里にいても何の働きもできないようなところから、山に引っ込んで、たまたま通りがかる登山客からもらう茶代ぐらいを当てに暮らしているらしいが、この男がその付近に道しるべなどを建てている。

そしてその道しるべへ持って行って、「乗鞍千人、板殿正太郎作」と書き添えている。乗鞍仙人のつもりだろうが、それを乗鞍千人と書いているところなどは、かえって山男めかしくて面白い。

暫らく私はこの正太郎を山で使っていたことがあるが質朴で気立てのいい、極めて愛すべき男であった。それにこの男には妙な才能があって、鉈なた一丁でさまざまな彫刻をやる。

こんな男には心の随から山が適合しているものと見えて、里へ出て来るとまるで落ち着きを失ってしまう。そわそわしたその様子といえば、山間の人が初めて都会の真ん中へ出て来たよりももっとひどい。

私が下山した時に、福島の町まで送って来たことがあるが、そんな時でもまるで町に恐ろしいものでもあるように、全く平静を失ってしまっている。お辞儀をするのも何も忘れて、私に別れると、一さんに山へ戻って行くその様子は、無上に楽しいものでも山に待っているように、希望に輝いたものであった。

あるいは今も乗鞍の上に暮らしているかと思うが、私には忘れ得ない男の一人であった。

中房から大天井を経て槍へ向かう途中に、「為右衛門釣るし岩」というのがある。これはどういう岩かと思っていろいろ聞いてみた。

すると、昔といってもそう古いことではなく、やっと一代前ぐらいに、山麓の有明だか穂高だかに、為右衛門という男がいた。山に入って薬草採りを仕事にしていたが、この男、そんな山で仕事をしている男に似合わず、大の臆病者であった。

その臆病者の為右衛門が、今いった釣るし岩の所へ来ると、性来の臆病のために、どうしてもその岩を降りることができない。そこで他の人が為右衛門の腰へ綱をつけて下ろしてやったという。これが「為右衛門釣るし岩」の名ある所以だが、いってみれば単純な話である。

こんな話を特に挙げたのは、山の中のさまざまな名称には、なかなか巧みな面白いものがあるものだが、さて、我々自身が何かに名前をつけようという段になると、うまい名前というものは容易に思いつかないものだ、ということを言いたかったからである。

私が名付け親みたいになったものが一つある。

中房から槍の間に近道が出来るという話を聞いた時のことである。それは山に明るい例の小林喜作が道を通じるのだという。

そこでかねてから、日本アルプスのどこかに喜作の名を残しておきたいと思っていた矢先だから、

「どうだね。一つそれを喜作新道と呼ぶことにしてみては」

新道では、どうやらあまり山道らしい感じがしないとも感じたが、その後に至っても、私の言い出した通り喜作新道の名をもって、その間道は呼ばれているようである。

日本アルプスの真ん中どころにあたる双六谷は、日本アルプス中での神秘境といえるかと思う。

道順は飛騨の方から登るようになっていて、そこには見事なというよりは物凄い真っ暗な滝がかかっている。そしてその上を行くと綺麗な草原になっている。その草原を歩いている時に、連れの顔を見ると、その顔が馬のように長くなって見えるという言い伝えがある。

ある時雨の時に、川の水かさが増すと、その奥から二尺ほどもあろうかという大きな下駄が流れて来た。さてはその奥に住む天狗の下駄に相違ないなどと伝えられたが、案ずるにこれは山奥へ盗伐にでも行った男が流した角材ででもあったのであろう。

立山には御来迎というのがある。頂上へ行くとわざわざ御来迎を拝む場所へ神官が案内してくれる。そこに立っていると眼前にありありと一光三尊の如来が二十五菩薩を引き連れて、西方の浄土山の前へお現われになるという。

その御来迎のことが念頭にあった当時、私はある時付近のみくりが池へ写生に出かけた。その帰り道のこと、あたりに霧がこめてきたと思ううちに、断崖の上へ差しかかると間もなくその霧が晴れた。

見ると池の上にはまだいっぱいに雲が懸かっている。その雲へ折りしも夕日の光がにじむほど差し込んでいた。

その時だった。その池の上の雲の中に、洋服を着た一光如来が丸いキラキラ輝き渡るような虹を背負った、姿をお現はしになったではないか。

洋服を着た如来とは冗談で、実は断崖の上に立っている私自身の姿が、夕日の光線の作用で目の前の雲に大きく映っているのだった。

「これ、これ、これが御来迎の正体なのだ」

とその時はっきり感じた。

つまり立山の御来迎が二十五菩薩とともに現われるというのは、拝みに行っている人が幾人も大勢いるから、それだけの数が雲に映って、二十五菩薩のように見えるのである。

理屈が分かってみれば、御来迎は立山やみくりが池ばかりではなく、朝日夕日を低く浴びる山ならばどこでも見えるわけだと考えたので、それからはそういった条件を備えた山を通る度に注意した。

すると果たして朝日夕日を浴びる山の前に雲が浮かんでさえみれば、至る所の山で御来迎を見ることができた。

人夫同志が天狗というものがあるかないかだとか、まだ見たことのない海についての議論している話を、傍らから知らん顔をして聞いているのはよほど面白い。まるで落とし話ででもあるような、そんな話の内容も我々の富貴の湯の夜話の話題に上った。

焼岳付近で陸軍の高山演習に、少佐だが中佐だかのよく太った指揮官が、あまり太っているので山の急峻では思うように体の自由が利かず、体に綱をつけて人夫に引っ張ってもらいながら指揮刀を揮っている光景のおかしさなども話に出た。

そのほか、立山の奥の内蔵助平に、昔、落武者が宝物を隠したという伝説を頼りに、近頃その宝物を探り当てようとして苦心している男の話だとか、これも、昔、タカ狩りの時に逃げたタカを追って行って、ついに立山の奥へ踏み込むと、一頭の熊が現われたので、これを弓で射止めると、熊はボタボタと血の点滴を落としながら山中へ逃れて行った、そこでその血の跡を辿って見ると、一つの岩窟があって、そこに傷ついて血を流している仏像が立っていたとか、そういう話はいくらでも後から後からと富貴の湯夜話の思い出の中へ湧き上がってくる。

が、いたずらにここへ書き並べてみても、興が薄いと思うから、この辺で切り上げることにしよう。

山の天候

高山美と気象の変化とは大いに関係が深い。そしてこの気象の変化は、一種の山の天気予報といったものの参考にもなるから、山の天気予報について少しばかり書いてみたい。

経験が積んでくると、山に登って皮膚に触れる空気の感覚で、来るべき天候の具合を感知することができる。しかしこの感覚について文字で表現するとなると、どうしても抽象的になってしまうから、実際の経験のある人でないと分かってもらいにくい。とにかく山の空気というものは、それほどデリケートなものということだけでも、知っておいていただきたい。

その意味では山の空の色彩からでも天候を予知することができる。天気のよい時にはその色彩が爽快なほど鮮明である。天気の悪くなる前には、たとえ遠くの山も見え別段空が曇っているというわけではなくとも、何とはなしに空の色彩が濁っている。だが、これも経験によらなくては、正確な判断は下しにくいかもしれない。

山で霧に周囲を閉ざされることは、極めてしばしばのことであるが霧が、こめたからといって、天気が悪くなるとは限らない。いったんこめた霧がすぐに晴れて快晴になることも珍らしくない。

同じ霧であっても、これは天気の悪くなる霧か、それとも快晴になる霧かということは、やっぱりおのづと感覚に訴えてくる。快晴になる時の霧は、たとえ一間先が見えなくとも、どこからともなくぼうッとにじむような明るさを漂わせているものである。

太陽が昇って十時頃から、綿をちぎったような雲がしきりに湧き上がってくることがある。そしてその雲は山を包んで霧に変わる。ところが午後になって夕方が近づくと、霧も晴れてその雲が次第に少なくなる。

というようなのは、山の天気のよい日の普通の変化である。こういう時には毎日天気続きで、そして毎日同じような雲の変化が繰り返される。登山者にとっては、これは理想的な天気というべきである。

一体に雲が谷間から這い上がってくるような時は天気がよいようである。反対に雲が山から里の方へ吹き下して行くような時は、天気の変わる証拠である。

雲と同じことが動物にもいえるようである。動物が山へ登って行くような時は天気がよく、下を向いて降りて行くようだと雨が近いものと思って間違いはない。

冬の登山の前に、立山付近の人が、よく立山の上に雲が吹き飛んでいるから、登るのは見合わせたがいいというようなことを言う。そのくせ空は一面の快晴なのである。こんなにいい天気なのに、立山登りを見合わせろなんて、そんな理屈はないなどと忠告を聞かずに登っていると、はたして間もなく天気が変わって雪になる。

理屈は抜きにして経験から土地の人は天候を予知するのだから、たいていの場合その言葉は外れない。だからどこへ行っても山へ行ったなら、天候に対する土地の人の言は信じなくてはならない。

土地の人の言を信じなかったばかりに、とんでもない間違いを引き起こすといったような例も、決して少なくないのである。

登山の携帯品

この書は登山案内が目的ではないが、参考までに私の経験を基とした登山の注意を多少書き添えておこう。他山の石となることもあらば、私としては望外の喜びである。

まず登山の用意から始めると、着替えの着物はかなり贅沢な登山にしても、持って行くわけにはいかないということを覚悟しなければならない。しかし高山は上へ行けば随分寒いし、途中で汗まみれになるようなこともあるから、それらの時のためにシャツは余分に準備して行くべきである。

着物は防水洋服に防水帽が最もいい。足はズボンのままでも差し支えないようなものだが、やっぱり脚絆かゲートルで行った方がいい。そうすれば岩石の当たりや、蛇などの防御にもなるから便利である。

履き物は普通の鋲を打った登山靴でもたくさんだが、軽い意味ではかえって草鞋わらじの方が結構である。但し草鞋わらじの場合は幾足か穿き替えの草鞋を用意しておかなければならない。なかには特に丈夫なように、ぼろ布で草鞋を作って行く人もある。いずれにせよ登山者は万一の場合のために、草鞋の作り方ぐらいは心得ておきたいものである。

雨具としては、洋傘類は山では全然役に立たない。私は一度携帯に便利なので絹のレイン・コートを持って行ったことがあるが、これは失敗だった。樹木の下草や岩石の類に、ちょっと引っかかってもすぐに裂けてしまうからである。雨具にはござと合羽とが最も手軽でしかも実際の役に立つ。

それも私は合羽の中へ綱の通っているものを使用しているが、これは至極便利なもので、ちょっとした山の宿泊くらいには、テント張りの雨除けにも役に立つ。

合羽は俗にいう合羽風呂などにも利用できるから、登山者はぜひ携帯して行ってもらいたい。合羽風呂とはどういうものかというと、これは地面に穴を堀って、その中へうまく合羽を敷き込むのである。

そして別に沸かした湯を、その合羽を敷き込んだ穴の中へ注ぎこむのである。そうすればうまい具合の風呂が出来るというもので、山中で長く風呂に入れなかった場合にはなはだ気持ちがいい。

風呂のついでにもう一ついえば、こういう方法もある。岩の上で盛んに焚き火をする。そしてその岩が熱く熱してきたならば、焚き火を払いのけて、熱した岩へ水をかける。すると岩が熱しているから、水は熱気を帯びてもうもうと湯気をたてる。その湯気の中へ裸になって、草鞋一つで立つのである。つまりそれは簡単な蒸し風呂といった具合のものになる。

薮などをかき分けて進む時の用意のために、地質の丈夫な手袋も必要である。雪の上を歩くためのかなかんじきも忘れてはならない。ランタンは外国式の登山用のランタンが重宝である。

寝具は毛布類でもよかろうが、私はなめしてない毛皮を持って行く。そしてその毛皮を二枚縫い合わせた袋の中へ寝ることにしている。大変暖かくて寝心地がいい上に、毛皮がふさふさしているので、雨や湿気を除けるにも役に立つ。私の持っているのは日本アルプスで取れたカモシカの皮であるが、カモシカの皮でなくとも何の皮でも結構であろう。

割合詰まらなそうなもので意外に役に立つものは絆創膏ばんそうこうである。傷でもした時に用いるのはいうまでもないが、そのほかに湯沸かしに穴があいた時に、一時の間に合わせに穴をふさぐこともできれば、テントの破れなどを補うにも役に立つようなことがある。

その他、手拭い、石鹸の類、足袋の穿き替え、蝋燭、マッチ、地図、磁石、空気枕、ちょっとした薬品、アルコール、食器、炊事道具等は私の記すまでもなく、いずれも登山の必需携帯品である。

食器はアルミニウム製のものよりも、普通の腕類の方が便利なようである。飯を焚くには兵隊の使う飯ごうに越したものはない。

針金類も忘れずに持って行った方がよいであろう。火の上へ鍋を釣り下げるといったような場合にも、針金があれば早速その役に立てることができる。

食糧としては、いずれかといえば単純な味のものの方がよいようである。山へ登ると汗を出すことが多いとみえて、塩辛いものが非常に欲しくなる。それからまたそれと反対に疲労のために、甘い菓子類などに嗜好を感じる。登山者はこの辺のことも考えて、食糧の用意をするがよいであろう。

私は絵を描くために登山するので、その結果どうしても滞在するような場合が多い。ところが滞在が長引くと、人夫たちが淋しがって困るので、食い物で彼らの心を釣るといった式で、ちょっとした変わった食糧をいろいろ持って行くようにしている。今日はごちそうに何が出るか、というような子供らしい考えで、彼らは変わった食べ物を楽しみにしているようである。

人夫の使い方一つで、自分まで不愉快になるようなことがあるから、そうした点に多少は留意しなければならない。

山の歩き方

山には歩き方がある。歩き方一つでどんな人でも一万尺の高峰に登ることができる。太った人がよく自分のような体で登れるかしら、などと心配するようであるが、少しもそんな懸念はない。

必要なのは、歩き方と、登山の少し前から体に気をつけることである。

疲れて登るのは極めてよくない。疲れて登れば必ず山に暈よってしまう。だから夜汽車などで行って、すぐに山に登るといったようなやり方はよくない。

極端にいえば、山慣れない人が登山する場合には、二三日の間低い山を歩いておいて、多少慣らしておいてから、またさらに二三日休養して、それからいよいよ目的とする登山を試みれば、必ず間違いない。

登山の前夜は摂生に気をつけて、酒なども飲まずに早く寝ることだ。そして朝は提灯をつけて出るくらいに早く発つ。

涼しいうちに出発しさえすれば、決して疲れるものではない。それに涼しいうちに宿を出れば、ちょうど暑くなる時刻には、極めて都合よく森林帯にかかるのが普通だから、ひどく暑さに悩まされるというようなこともなしに済む。

歩き方として第一の要領は急がないことである。他の人がいくら自分を追い越してずんずん先へ行っても、そんなことは平気で辛棒することである。

そうすれば結局は急がずに登って行ったものの勝ちとなってしまうものである。次第に山が急峻になって、上の方までくると、麓で自分を追い抜いて行った男を、今度は自分が追い越して先になるというような順序になる。

面白いのは下山の時にすっかり参ってしまっている男は、きまって登山の時には最も元気だったものに限るようである。

富士山などへ登山する場合でもよく分かる。いい若いものがすっかりへとへとになってしまっているのに、子供連れや女連れがかえって元気でいる図をしばしば見かける。というのはつまり子供連れや女連れでは、歩き方を子供本位女本位にして、急いで登るということをしないからである。

登山に急ぐということは絶対に禁物である。前に述べた小林喜作がこういうことをいっていた。――歩調が出発の時と到着の時と同歩調ならばその人はもう一人前だと。

出発の当初から道を急ぎさえしなければ、到着の時にも同じ歩調を持続していられるのである。それを出発の時に元気にまかせて急いだりするから、後にはすっかり疲労してしまうようなことにもなる。

山の宿泊

山に宿泊する時は、進行を早めに切り上げて、宿泊の準備に取りかかるべきである。

宿泊にはまず第一に場所の選択ということが問題になってくる。それも低い所ならばたいして面倒は要らないが、それでも乾燥していて、風当たりの強くない所を選ばねばならないのはいうまでもない。

水に近いから便利だというので、川の縁などに宿泊地を設けると、ひどく風当たりが強くて悩まされるような場合もある。森の中は風を除けるにはよいが、湿気が多いので考えものである。こうなると宿泊地の選択ということも、なかなか生易しいことではない。

特に宿泊地の選択にあたって苦心を要するのは、尾根に泊まる場合である。山は風が強い。わけても尾根には絶え間もなく風が吹きつけている。その風を避け得られるようにしなくてはならない。

[夜空に星が瞬く。火のそばに横たわる人は下図と酷似]

ちょっと考えると、ゆるい傾斜の窪みなどは、宿泊地としてよさそうだが、事実はかえってそういう所に風は余計吹きこみやすいものである。それにそういった場所には、雨が降りると、遠慮もなしに水が流れこむ。

同じ窪みでもごく狭い所だと、風も避けることができるし、雨も流れこまないようなものもある。そういう窪みがあれば、実にもっけの幸いとでも言うべきだが、なかなかそうい場所は容易に見つけ出せるものではない。

山へ登って、その山ではどっち風が多く吹くかということは、草木を見ればすぐに判断がつく。草木はいずれもよく吹く向きに従っておのづと傾いているからである。

それが分かったら、その風の方向を防ぐべき岩なり木立なり断崖なり、そういうものの立っている陰を選ぶがよい。しかしそれもその防御物の反対の側に、同じく岩とか断崖のような物が立っていると、結果は面白くない。なぜというにいったん頭の上を吹いて通り過ぎて行った風が、その反対の側の防御物にぶつかって、そしてそれが再び宿泊している場所へはね返って吹きつけてくるからである。どうかすると向こうに聳える山の側面にぶつかって、そこから風が吹き戻してくるような場合さえもある。

山は寒い。空気が稀薄なために、実際の温度以上に寒気を感じるものである。で、その寒気をしのいで寝るのに、極めて手軽なよい方法がある。というのは盛んに焚き火をした後で、その焚き火をどけた跡へ寝具の用意をして寝るのである。こうして寝れば寒気を忘れるどころか、時にはかえって暖か過ぎてよく眠れなかったなんてほどのことさえある。

私は宿泊の場合には、いつもテントの中へ炉を切ることにしている。これは気持ちのよいもので、寒気がとりわけひどいと思えば、寝る時には、その炉をうずめてその上へ寝具を設ける。

だが、こうした宿泊上のいろいろな準備をするにしても、疲れきっていて、時刻が遅くでもなっていれば、とてもそんな面倒なことをしている元気はない。そこでただもうひたすら疲労を休めたいばかりに、不用意な宿泊のやり方をとる。するとたちまち体を悪くしたり、危険の原因を誘発したりする。

だから宿泊の準備は、疲れ果てた揚げ句に取りかかってはならない。まだ肉体に元気が残っているうちに、進行を切り上げて、十分用意周到に宿泊の場所を設けなければならない。

長滞在の場合には、宿泊の場所を一層居心地のいいものにするために、最初張ったテントの上から、さらにもう一つ完全な覆いを作り、屋根を葺いて、それが出来上がったら、前の、下側のテントを取り除くようにするとよい。

美ヶ原に絵を描きに行っていた時には、このやり方で小屋を作った。屋根はクマザサの束で葺いた。

宿泊上で重要なことはもう一つ火である。よく固形アルコールを携帯して行く人があるが、たとえ固形アルコールでも、ぼうッと燃えてしまっただけでは、一時的で何の意味もなさない。だから登山者は焚き火のやり方をよく心得ておかねばならない。山で燃えやすいものは、松の枯れたものとか白樺の皮の類である。

雨降りの時には、たとえ枯れ木にしても濡れているのでなかなか燃えにくい。しかしそれとてもやり方一つである。そういう際には木を割って使用すればよい。いくら雨に濡れても、木の内部の方までは濡れないのが普通だから、割って使いさえすれば決して燃えにくいというようなことはない。

同じ焚き火にしても、素人は枯れ木を乱雑に積み重ねる。ところが経験を積んだ山男などになると、丹念に枯れ木をすき間もないように並べていく。時間はこの方がかかるが、結局火の燃えつく段になると、たちまちに燃え始める。

歩き方と同じことで、焚き火も急いでは駄目である。落ち着いてかかるのが最もいい。焚き火のこつもまた急がないことにあるようだ。

事のついでに、山に野生しているもので、食用に適したものを心得ておいたりするのもよい。存外な時役立つ事があるものである。

その季節ならば、山梨(じなし)ヤマブドウ、栗といったような果物類もある。ウドやタケワラビは相当に高い所に行っても生えている。タケワラビの方はたいしてうまいというわけのものではないが、ウドの方はなかなか風味のいいものである。

そのほかにもアザミとか岩ぶすまとか、食用になるものがいくつかある。

もっともその山々によって、食用になるものの種類も多少違うから、あらかじめ人夫にでも聞いておくようにしたら、万一の場合のよき助けとなるであろう。

山の宿泊の場合に、最も重要なことは何といってもテントの張り方である。テントの張り方一つで宿泊の夜の気持ちを左右されることが多いから十分注意すべきである。

テントについては、文字で説明するよりも図を見てもらった方が早分かりかと思うが、テントの用意のない場合にでも、どうしても山へ泊まらねばならぬ場合が起こる。その時は風をよく遮る物陰を選んで、さきに述べたように焚き火をした跡へ眠る。そして携帯して行った油紙なり合羽なりを懸けて寝るがいい。(第一図参照)

もう少しちゃんとした寝方をしようと思う場合には、図のように支柱をたてて、それへ棟木代用の綱を結んで渡し、その上へ合羽をかぶせ、下へ垂れた縁に重石を並べるか、さもなければ綱を懸けるか、留めるかして、合羽のず飛ばされないようにする。合羽の芯にハイマツを用いる人もある。

テントの支柱は手頃の樹木を拾ってきてもいいし、杖やピッケルでもよいが、何にしても山ではそれを地中へ差し込むということのできない事がある。そこで周囲から綱でつなぎ留めて倒れないようにする、また支柱が短くて困ると思えば、支柱の下へ支柱を高めるための台をかえばよい。台には石でもその他の何でも有り合わせのもので差し支えない。

テントを張る場合に、なるべく窮屈でないようにするには、テントの裾へ木綿布を縫いつけておいて、それを地へ垂らすようにすれば、テントの高さを増すことでがきる。立っても頭がつかへない程度になる。(第二図参照)

テントの周囲へは浅い溝を掘る。それは外側から雨の流れ込まない用意である。

説明はこのくらいにしておいて、あとは図の方をよく見て会得されたい。

山岳道徳

最後に山岳道徳について、私見を述べておく。

山は自分一人のものでない。だから常に、他の登山者の便宜ということをも頭に置いていただきたい。

例えば面白半分に空きびんを割ってしまう人がある。しかし他の場合には、びんの必要に迫られながらも、どうしようもないような事もある。必要の場合には自分も他人も同じことである。

もしそういう時に、路傍に満足な空きびんを見いだしたとしたならば、どんなに助かるかしれない。だから不要の空きびんができた時には、面白半分に割ってしまったりせずに、路傍に保存しておくのが山岳道徳である。物品を容易に手に入れることのできない山では、そのくらいの心掛けが必要である。他の人がさらに他の人の必要の場合にもと思って、せっかく路傍に保存して置いた空きびんを見つけて、それをもし面白半分にたたき割ってしまうような連中は沙汰の限りというべきであるる。

元来日本アルプスの縦走行程は、昔の猟師の往来した跡だそうだが、当時の猟師が山中に宿泊する時に、枯れ木を集めて焚き火をした際にもしもその枯れ木が余って残りでもすると、次に自分の後にそこへ差しかかって宿泊する者の便宜のために、必ずその残りの枯れ木を雨に濡れぬように丁寧に保存しておくようにしたものだということである。

そうした観念がどうやら現代の登山者に乏しいのは残念である。

ある時、私は日本アルプス縦走中に、郵便の受け付けを計画したことがある。縦走中にどうしても手に入れたい郵便なのであった。

いろいろ計画を立てた挙げ句、私の泊まっていた對山館の者に頼んで、もしもその郵便が来たならば、双六谷方面へ登る人に託して、その途中の、これこれの岩の上へ、空き缶に封じて置いてくれるようにと話して出発した。手紙を封じた缶の置き場所を明示しておいたことはもちろんである。

さて私が予定の行程を辿って、その半ば以上を過ぎた頃、かねて知り合いの人夫に出会った。会うとすぐにその人夫が言った。

「やァありましたよ。先生のお手紙が缶にはいって、ちゃんと岩の上に載っておりました」

それを聞いて、それではうまくいったかと内心大いに喜んでいたが、それから三日の後に、かねて對山館の者にも明示し、人夫も知らせてくれた場所まで行ったけれど、岩の上にもどこにも私あてのその手紙を見いだすことはできなかった。

途中で会った人夫まで、確かに手紙の置いてあったことを告げてくれたのだから、ないはずはないと思って一生懸命になって探したが、ついにその缶入りの手紙を見いだすことはできなかった。

察するに誰かのいたずらで失われたものとよりは解しようがない。

またこういうこともあった。

荷物や日取りの関係で、食糧の主要品たる米だけを、先に持って行って置く必要を感じた時のことである。例の小林喜作の息子に二斗の米を持たせて、行けるだけの遠くまで行って、その米を油紙に包んで路傍に置いて、そこへ何か目じるしをしてきてくれと頼んだ。私の頼んだ通りに喜作の息子は米を置いて帰ってきて、そしてこれこれの道筋の岩の上へ置いてきましたという報告だった。

それではよしというので、私たちも間もなく出発した。喜作の息子の報告した場所の傍らまで来ると、なるほど目じるしの棒が立っていて、そこへぶらさげた紙片に、「向こうの岩の上に米あり」というようなことが書いてある。

行って見ると確かに油紙に包んだ米があった。

これは無事に行った方の例であるが、もっとも二斗の米では、手紙入りの缶とは違って、いたずらもしにくかったろうし、どこかへ運んで行くには相当に荷厄介な重量を帯びていたせいもあるかもしれない。

人の行かない初めての山へ入る時には、私は必ず道の要所要所へ小石を三つずつ積み上げて行くことしている。それは一つには自分のための心覚えでもあるが、また一つには他の登山者のことも念頭に入れてのことである。

石が三つ積み重なるということは、自然にはほとんどない。だから他の登山者がその石を見れば、ははァ誰かがここを通ったな、してみるとこの道を行けばどこかへ出られるな、というようなことも考えられるわけで、ちょっとした道しるべになろうというものである。道に迷った時などは、こうした道しるべがどれほど役に立つかしれないのである。

石を積んで行くのでなしに、途中の草木に鉈を入れて行くのも一つの方法である。鉈の跡を見れば、それが去年入れた鉈の跡か、それとも今年入れた鉈の跡かがすぐわかる。そこでもし去年の鉈の跡ならば、去年はその道を誰か通ったが、今年はまだ通った様子がないというような判断もついて、それによってさまざまな便宜の得られることがあるものである。

いずれにせよ、山では常に他の登山者の便宜ということを忘れないように心掛けてほしい。山岳道徳といっても、何も難しいことを言うのではない。互いに登山者同士が相助ける精神を養っておきたいものだというだけのことである。(外国篇につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?