『高山の美を語る』復刻に寄せて

2021年夏、吉田博『高山の美を語る』が復刻されたのを機に、吉田博と山について考察しました。後半で《劔山の朝》の深層に迫りました。大変恐縮ですが、今後の資料収集費に充てるため、一部は有料記事とさせてください。

(1)吉田博山岳史研究の入り口

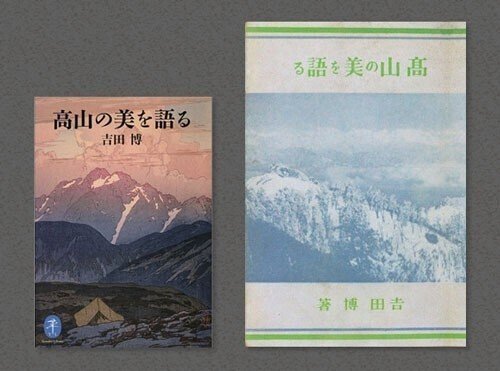

吉田博の『高山の美を語る』の復刻版が2021年8月、ヤマケイ文庫から出版された。実業之日本社の初版発行(1931年6月24日)以来90年ぶりである。新書から文庫へ判型はやや小さくなったものの、印刷技術の進歩によって比較にならないほど美しい仕上がりになっている。

『高山の美を語る』原著(右:1931年6月24日発行・実業之日本社刊)

復刻版表紙は木版画《劔山の朝》 原著表紙は写真「冬のヒマラヤ」

この数年、山岳雑誌で山岳画家を取り上げる特集が相次いでいたので、この本の復刻は時宜にかなうものだろう。吉田博の山に関する画業は、2009年の安永幸一著『山と水の画家』が出版されて光が当たるようになり、2016年あたりから新版画ブームとも相まって一気に関心が高まった。

「山岳写真」対「山岳画」という構図でみるならば、この50年、写真全盛の時代が続き、山岳画の存在感は薄かった。さらにこの20年、デジタルやドローンといった機材の進歩が静止画と動画の境目をあいまいにし、さらにはスマホで撮ってすぐネット公表したり撮影場所を地図上で示すような技術が使えたりするようになった。ところが、誰でもそこそこの写真を撮って発表できるようになると、逆により手がかかる山岳画のほうに面白みを見いだす人が増えたようである。

シャッターを押すと写るのでなく、手でわざわざ描き止めるという行為を通じて、その風景の美を深く考えながら見つめることができる。山岳画を描く時間はある意味でたいへん心豊かな時間である。

前置きが少々長くなった。2021年8月末、ようやく『高山の美を語る』復刻版を手にしたので、これから批評を交えて論点を提出したい。長くなりそうなので、結論を先に述べておこう。この復刻の意義は、吉田博にかかわる山岳史研究の入り口に立ったことである。

(2)「画文集」? 写真どうみる

『高山の美を語る』復刻版(ヤマケイ文庫)の商品説明には「吉田博の唯一の山の画文集を復刻」とある。販売戦略上、訴求力を考えて「画文集」という表現を使ったのだろう。少々納得がいかない。「画文集」というには写真が多いからだ。

原著の表紙裏表紙に使われたのは《冬のヒマラヤ》という写真であり、扉絵も《世界一の美峯シニヨルチュー》という写真である。2枚は口絵にも収められていて、この本にはとっておきの写真だったといえる。

原著の口絵は全部で24枚。このうち吉田博の作品はカラー8枚で単色6枚である。残りの10枚はおそらく白黒写真が原版とみられる。特に海外が多い。撮影したのはおそらく吉田博でないだろう。出版者の編集者が集めたのかもしれない。

《世界一の美峯シニヨルチュー》はジョン・クロード・ホワイト(John Claude White 1853-1918)という人が1904年に撮影したと判明している。《マッタホルン》も別の撮影者がいるようである。

吉田博の絵は写実である。製版して手札大の白黒にしてしまうと、たしかに写真と見紛うこともある。しかし上記の10枚は吉田博の絵画とは微妙に違うのである。

復刻版では、上記の10枚を口絵ではなく本文中で扱った。判別を迷ったのか、写真という注釈を付してない。括弧書きで原著が口絵単色と付記するにとどまった。

もし画文集として編まれたのであれば、表紙や扉絵は吉田博自身の絵か木版画が使われていておかしくないのではないか。他人の写真を使うことにそれほど抵抗感がなかったと推測できる。

当時のカラー印刷技術はあまりにも低かった。吉田博とすれば画集出版という発想はまずなかったであろう。先行する2つの著作、明治40年の『写生旅行 』、同43年の『魔宮殿見聞記』の口絵にもかなりの数の作品が掲載されている。総合的に見て3つの著作はいずれも画文集というより随筆の範疇に入れるのが妥当だ。

なお『写生旅行』の77頁から108頁までは、ヨーロッパアルプスに関する随筆で、こちらの方が『高山の美を語る』よりもはるかに面白い。一読されたい。

◇

[付記]『写生旅行』(明治40年9月19日発行・日本葉書会刊)の書名は、『アフリカ ヨーロッパ アメリカ 写生旅行』としている例が多いが、本記事では『写生旅行』と略す。本来、吉田博の旅の順はアメリカ→ヨーロッパ→アフリカの順であるので、書名の順はおかしい。原著の表紙は角書きで3つが並列で右からアフリカヨーロッパアメリカになっているが、中表紙は「写生旅行」のみである。

(3)ヒマラヤに傾倒し渡印か

吉田博イチオシの美峰

『高山の美を語る』原著の表紙に《冬のヒマラヤ》、扉に《美峯シニヨルチュー》という2枚の写真を選んだのはなぜか。なぜ自身の絵画ではないのか。考えてみると深い問いである。この出版は1930年からのインド写生旅行と関連付けてみておかなければならない。

[シニオルチュー6887m・インドヒマラヤの山]

少しさかのぼって見ていこう。没後70年展図録によると、吉田博は「奇跡の1926年」の年の3月、日本橋三越で「欧米山岳写生画展」を開き、木版画17点を含む84点を出品した。この年1年間で制作した木版画は「日本アルプス十二題」を含め41点に上る。「驚異の1926年」としたほうがいいようにも思うが、とにかく1926年あたりから山岳画を木版画として定着させる仕事を始めた。

翌27年の帝展に油彩《上高地の春》を出し、1928年に木版画「日本南アルプス集」「富士拾景」を制作する。1928年7月には雑誌『アトリエ』に「日本アルプス」という文を寄せた。これが山岳美論『高山の美を語る』を執筆するきっかけになったのではないだろうか。

『高山の美を語る』の序にはこうある。「絵だけでは表わせない心持ちを文字として、一冊の本にまとめたいという念願を、いつからか抱くようになった」。「日本アルプス」は、1930年5月出版のアンソロジー『日本写生紀行』(アトリエ社)に収められる。

吉田博は1930年11月3日、長男の遠志とともにインドに出掛けた。翌年3月12日に帰国するまで約4か月にわたって巡遊した。平均寿命45歳の時代で54歳。どんな心持ちで外遊したのであろうか。

『高山の美を語る』が発行されたのは1931年6月24日、帰国してわずか3か月余り後である。400字詰にして190枚。一気に執筆したとは考えにくい。当時の編集工程を考えれば3か月で本は作れない。

帰国してからは、7月に三越で開く「印度漫遊記念展」のため64点もの作品を仕上げる仕事があった。雑誌に紀行文「印度土産話」も書いている。10月の第12回帝展に油彩「ヒラマヤの初光」を出品、この年は木版画を21点制作する。

こうしてみるとこんな推測が成り立ちはしないか。実は渡航する前に『高山の美を語る』は半分ぐらい、いやインドを除いて書いていた。書くうちにヒマラヤへの憧憬が強くなった。「日本と欧米の山だけでは物足りない。やっぱりヒマラヤを見ないと高山の美は語れない、いや語ってはいけない」。吉田博はそう考えたのではないか。

ちなみに、生誕140年展図録では「未知の場所への好奇心ーとりわけヒマラヤへの憧れがあったからに違いないが、チャールズ・バートレットがかつて手がけた、インドに取材した新版画の鮮烈な印象も遠因したといわれる」と記されている。

バートレットのインド関係の木版画は1916年。果たして15年もの間、自分もこの場所を描きたいと吉田博が思っていたのだろうか。後述するが、インドの宗教遺跡への関心があったのはたしかだろう。しかし、それよりもヒマラヤへの憧憬がきっかけというほうが自然だ。『高山の美を語る』の表紙と扉にヒマラヤの写真を載せたのは、ヒマラヤそのものへの傾倒を物語っている。

こういう記述がある。

カルカッタを夜汽車で出発すると、夜明けとともにヒマラヤ連峰が見えてくる。かねて、汽車の進路のやや右手に、カンチェンジャンガの頭がわずかばかり、朝日の光を映して見えてくるということを聞かされていたので、私は夜の明ける前から目を覚まして待ち構えていた。それほどの情熱を、まだ見ぬヒマラヤに対して私は抱いていたのである。

1935年の時点で、ヒマラヤはまだ最高到達度を競っていた時代である。シニオルチュー(6887m)の初登頂は1936年、エベレスト(8484m)が1953年、カンチェンジュンガ(8586m)が1955年である。(つづく)

[付記]カンチェンジュンガ山群の一つ、シニオルチュー(6887m)は、今ではそれほど知名度がないが、戦前はとても有名な山だった。英国の探検家ダグラス・フレッシュフィールドが著書「カンチェンジュンガ一周」(1899年)「世界で最も美しい雪の山」と賞賛した。シニオルチュー登山家パウル・バウアーが1936年(昭和11年)9月に初登頂し、『ヒマラヤ探査行』に記録を残した。吉田博の『高山の美を語る』はその初登頂の3か月前に発行されている。

ヒマラヤ探査行 : シニオルチューとナンガ・パルバット・ドイツ登山家の業績と運命

(4)ヒマラヤ行 石崎光瑤と比較

吉田博(1876-1950)のヒマラヤへの傾倒を物語る『高山の美を語る』。インド旅行の部分は、帰国直後に書いただけに国内や欧米に関する頁よりもみずみずしい。カンチェンジュンガの色の変化を書き留めた部分は、木版画の制作で色分解を意識するようになってからの鋭い観察力を感じさせる。

ヒマラヤに傾倒した画家といえば、日本画家の石崎光瑤(1884-1947)に触れないわけにいかない。近年は伊藤若冲に早くから注目した人として知られているが、大正時代にヒマラヤを撮影し描いた日本人として改めて注目すべきであろう。

光瑤は吉田博の8歳年下だが、奇妙な接点がある。1909年5月に東京・帝国教育会堂で開かれた山岳会第2回大会にそれぞれ作品を出品し、いずれも好評を得た。そして同年8月、立山室堂で2人は出会っている。光瑤は、植物スケッチに主眼をおきながら山岳写真も撮影し、竹内栖鳳門下の日本画家だった。その後の人生で、吉田博と接点があったのかどうかは現時点では不明である。

光瑤がインド旅行を思い立ったのは大正4年(1915年)6月。その年の11月に渡航する計画を立てたが、いったん頓挫する。翌大正5年11月7日にようやく日本を出発してインド国内をめぐり、大正6年7月26日に帰国した。約8か月の旅である。吉田博のインド行の15年前すでにヒマラヤに強い関心を抱き、その滞在期間はほぼ2倍にあたる。

2人のヒマラヤへの接し方には違いがみられる。吉田博はダージリンに滞在し、タイガーヒル展望台(2590m)からヒマラヤを眺めた。石崎はタイガーヒルにも行ったが、それに加えて当時なかなか許可が下りなかったネパール国境のサンダクプ(Sandakphu3,636 m)のビューポイントにも足を運んだ。サンダクプといえば『高山の美を語る』の表紙写真の撮影場所でもあるが、吉田博はそこまで行っていないようだ。石崎はさらにシュリーナガルに向かい、マハデブ(3966m)に登頂している。これは純粋に登山と言ってよいものである。

もう一人忘れてはならない画家がいる。吉田博の盟友で9歳年長の丸山晩霞(1867-1942)だ。吉田博と晩霞は明治31年(1898年)に1か月以上かけて一緒に信州飛騨写生旅行をしたことで知られる。その晩霞がインドに向かったのは1923年秋、吉田博の8年前である。晩霞は旅の成果として水彩《ヒマラヤ山と石楠花》や《月夜のタジマハル》を残した。

さて吉田博はこうした先行した画家のインド行をどうみていたのだろうか。

明らかに言えるのは、吉田博のインド行がかなりの強行軍であったことだ。山について言うなら、ヒマラヤはダージリンとその周辺で眺めただけのようであり、その成果はカンジェンジュンガの遠望とダージリンの町並みという作品しか見当たらない。日本アルプスでは遠望の山並みだけでなく花や雷鳥、渓流などさまざまな画題に目を向けているのと比べればずいぶん淡泊である。腰を据えてヒマラヤを描く、というわけではなかったように思える。

【参考文献・注】 斎藤清明「甦る日本画家・登山家、石崎光瑤 ヒマラヤを描いた最初の日本人」『岳人』643号・644号(2001年)

同時代にインドを描いた洋画家として南薫三(1890-1950)と永見徳太郎(1890-1950)がいる。1916年1月に渡航し同年4月に帰国した。

石崎光瑤は限定200部という記録集『印度窟院精華』を残した。富山県立山博物館が2000年に復刻している。旅程は12/4ボンベイ~アジャンタ~エローラ~ボンベイ~カルカッタ~ダージリン~サンダクプ~ダージリン~カルカッタ~ブッダガヤ~ベナレス~アグラ~タジマハル~シムラ~ボンベイ~シュリーナガル~マハデブ登頂~バルガム~イスラマバード~シュリーナガル~ラホール~帰国7/26。インターネット上では石崎光瑤「甲谷陀より金剛寶土及びサンダクフへ」『山岳』第15年第3号(大正10年4月)を参照。

吉田博と石崎光瑤の山岳観インド観は研究テーマとしては面白い。ぜひ誰かチャレンジしてほしい。タジマハルを見て「最初からひそかに期待していたところの失望を現実として自分に与えた」「このはかなき王者の末路を愁しみながら、這般の挿話の背景として、ふたたび望見したとき、全く変わった考をもってタジマハルを眺めていた」と書いたあたりがいかにも光瑤らしい。

(5)劔山の朝は4番手、自薦作は鳳凰山

ヤマケイ文庫『高山の美を語る』(2021年8月刊)の末尾の付記に、《日本アルプス十二題》の12点と《猟師の話》を文庫版口絵として加えた、と注意書きがある。原著の口絵カラーに《劍山の朝》があったのだから、文庫版で加えたのは正確に言うと12点でなく11点である。《劍山の朝》は、文庫版表紙にもなっているところをみれば、ヤマケイの編集者のイチオシなのであろう。

少々酷な言い方かもしれないか、これは日和見というか人気取りというか、売れることを意識した編集なのではないか。

都美での大胆なポスター戦略もあって、没後70年展は《劔山の朝》が一番人気となり、ファンの目はあの裏剱のグラデーションに釘付けになった。静岡市美は、PR用のメインビジュアルとして地元富士山の版画を選ぼうと思えば選べるのに、《劔山の朝》を採用したのはどうもしっくりこない。

作者イチオシの作品と鑑賞者が好きになる作品とはえてして一致しないものである。吉田博ファンが選ぶ木版画のベストは、時代によって移り変わるし、展覧会をPRするポスターなどによってファンの好みは左右される。

作者である吉田博は自身の山岳版画で何をイチオシにしたか。

『高山の美を語る』原著の口絵カラーは全部で8枚。前半の4枚は国内で、後半4枚は海外である。国内作として吉田博が選択したのは、以下の4作品である。

木版《雲表》1928年、日本南アルプス集、原著表題「南アルプスの雲表」

木版《雨後の穂高山》1927年 ※大々判 原著表題は同じ

木版《雲海 鳳凰山》1928年 ※大々判 原著表題「アルプスの雲海」

木版《劔山の朝》1926年、日本アルプス十二題 原著表題「劍山の朝」

南アルプス鳳凰山頂よりの眺め。

夕日に輝く雲の上に浮かんでいるのは富士山である。

甲府の街は雲の下に隠れて見えない。

一番手は日本南アルプス集の《雲表》、一見地味な作品だ。《劔山の朝》は四番手になる。北アルプス・南アルプスがそれぞれ2枚とバランスを考えた選択ともいえる。南アルプスの2枚はいずれも鳳凰山から東ないし東南の方向をみた雲海の風景だが、朝と晩で選び分けている。この時期、すなわち昭和5年ごろ、吉田博の美意識がいかに鳳凰三山からの雲海に向いていたかということであろう。数ある《雲表》の選び方については既に論じたのでここでは書かない。

文庫版では日本南アルプス集の《雲表》の扱いは比較的小さかった。

文庫版で口絵を加えるなら「日本南アルプス集」の作品を数点入れておくべきだったのではないか。私なら「日本アルプス十二題」つまり北アルプスにこだわらず、《烏帽子岳の旭》《穂高山》あたりを外し、《露営 北岳間の岳》と《三保》あたりを口絵に入れる。それが、吉田博の想いにより近いと考える。

渡邊版の《猟師の話》を口絵に加えてしまったのは少し理解しにくい。吉田博本人なら選ばないだろう。《駒ヶ岳岩小屋》とダブりはしないか。

さて、細かくなるが、《劍山の朝》を文庫版表紙に使い、さらに口絵扉にも採用しておきながら、原著にある説明を省いたのはまずかった。他の原著口絵の説明はしっかり復刻しているのに、肝心の《劍山の朝》の説明が欠落した。惜しいことをした。最後に代筆しておく。

「鹿嶋鎗岳の露営、朝日が今劍山の頂を紅色にそめて居る處。」「劍山の朝」

(6)グランドキャニオンとマウント・レーニア

『高山の美を語る』原著(1931年刊)の口絵カラーは8枚、うち4枚は海外の作品である。4枚のうち2枚が北米で2枚が欧州、バランスを考えた選択といえよう。

油彩《ヱルローストーンのグランドキャニオン》

木版《レニヤ山》

油彩《ブライトホルン山》

油彩《ストレッサー》

復刻の文庫版にも順当にカラー口絵として収録されている。

『高山の美を語る』(1931年刊)口絵

油彩《ヱルローストーンのグランドキャニオン》は、イエローストーン川のロウアー滝を眺めた縦構図である。一般に知られたグランドキャニオン国立公園ではなく、イエローストン国立公園内の大渓谷の「アーティストポイント」からの眺望だ。吉田博のグランドキャニオンといえば別の構図の油彩と木版画のほうが有名だが、原著にその挿絵はない。

吉田博によるキャプションに「山はあまり高くない。ゆるいスカイラインが却て面白い」とある。吉田博が述べることは時として分かりにくくなるのだが、この平凡なスカイラインがかえって面白いと言われても理解できない。面白いのは渓谷を流れる水でないか。本文中では「その断崖面がまた血のような赤い色や、黄やオレンジで彩られている」とあるが、口絵カラーでは判別できない。

とにかく吉田博としてはこの1枚を山岳美論の1ページに加えたかったのであろう。原画の所在は不明で、文庫版で「所蔵先不明」と注釈が加えられている。この文庫版を編むにあたって調査が行われたらしく、意義深い注釈である。

◇

木版《レニヤ山》は、米国ワシントン州にあるマウント・レーニア(4392m)を題材にした1925年の作で、氷河がかかる山容とそれを写す湖水、湖畔を彩る花々の調和美から、現在も人気の高い傑作である。3年後にやや地味な小品《れにあ山りふれく志よん湖》をつくっていることから、南麓にあるこのリフレクション湖(標高1480m)をよほど気にいっていたのであろう。《れにあ山りふれく志よん湖》では湖面に写る逆さ部分を半分カットしていることから、吉田博の美意識は山の姿と針葉樹の対比にあったのではないかと推測する。

余談になるが、マウントレーニアというと今やカフェラテのほうが有名かもしれない。あのロゴマークをよく見ると吉田博が描いたのと同じ南から見た山容ではないか。シアトルから見える山容をロゴに採用したかのように説明されているが、山容はどうも逆に見える。

ちなみに、長男の吉田遠志は1972年に木版《冬のレニア山》を制作した。季節は違うが、方角は吉田博と同じである。

(7)ブライトホルンとストレッサー

『高山の美を語る』原著(1931年刊)の口絵を、吉田博は本当に自分の意思で選択したのか。もしかしたら編集者任せにしたのではないか。そう思われるほど口絵カラー欧州2枚の選択は不思議である。

1枚目は油彩《ブライトホルン山》。本文中はユングフラウをけっこう書き込んでいるのだから、ここはユングフラウの木版画を本文白黒挿絵ではなくカラー口絵で選んでもおかしくない。そもそも木版画・欧州シリーズの山といえば《マタホルン》の昼夜のほうがはるかに印象的なので、本文挿絵に1枚ぐらいマッターホルンがあってもいいのに、それは他人の写真で済ませている。

吉田博が描いたアルプスは、他にも木版では《ウェテホルン》があり油彩《モンブラン》《マウントローザ》《スイスアルプス》という作品もある。なぜ口絵カラーはこの《ブライトホルン山》を選んだんですか、教えてください。あの世の吉田博にそう問いかけたくもなる。

湖水に執着していたのだろうか。この湖水はゴルナーグラート鉄道の山頂駅(3089m)手前で見える池だという。

《ブライトホルン》は文庫版で「所蔵先不明」と注釈が付されている。《ブライトホルン》はほぼ同じ構図で、油彩画と木版画があり、油彩画のほうは生誕120年展の図録に収録されていながら所蔵先は空欄である。個人蔵ということか。

文庫版では丁寧に木版画と油彩画の両方を収録している。

口絵カラー欧州のもう1点は、油彩《ストレッサー》である。吉田博の油彩としてはほとんど馴染みのない作品である。原著のキャプション「ストレッサーはマジョレ湖畔に臨んでゐて湖水には島が澤山浮かんでゐる」は文庫版でも復刻されているが、惜しいことにやはり「所蔵先不明」だ。

この構図は、ピッツォ・プロマン(2098m)とピッツォ・デル・ピッツォ・デル・エルシーノ(1990m)という山を背景に、マッジョーレ湖に浮かぶペスカトーリ島をとらえた構図だ。おそらく近くにあるベッラ島の船着き場から描いたのであろう。

1928年に制作された木版画の小品に《いそらべら》という作品がある。これは、湖畔のストレーザから東の方角に見えるベッラ島(イゾラ・ベッラ)の北側の眺望を描いている。

それにしても、文庫版の《ストレッサー》のカラー口絵を見ていて違和感がぬぐえない。この空と湖面の色が本当にこんな微妙な青なのか。原著の戦前の古いカラー印刷を原版にして製版し、これが精いっぱいの色再生なのだろう。前述した《ヱルロストーンのグランドキャニオン》や《ブライトホルン》も同様の複製をしているわけだが、所蔵先不明の原画にどこまで近づけられているのであろうか。

《ストレッサー》と《ブライトホルン》については、個人蔵であるからなのか、Web上に油彩原画を撮影したデジタルデータが存在する。比較してみてほしい。

(8)《劔山の朝》正しい色はどれか

『高山の美を語る』文庫版の発売が2021年6月に告知されたとき、表紙の赤っぽい《劔山の朝》に疑問を感じたものだ。こりゃ色校正のミスじゃないか、赤かぶりは補正してほしかったよなぁ。それから文庫版を手に取るたびに《劔山の朝》の色の問題を考えつづけてきた。そして今、木版画の場合、これはこれで間違いではないと納得できるようになった。

少々乱暴だが、結論を先に書いておこう。《劔山の朝》の色は、これが本物、これが正しいというものは存在しない、見る人がそれぞれ好きだと思った色が一番よく、その人にとって正しい。あの世の吉田博が何とおっしゃるかは分からないが、色の問題はすでに作者でなく見る側にゆだねられているのだ。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?