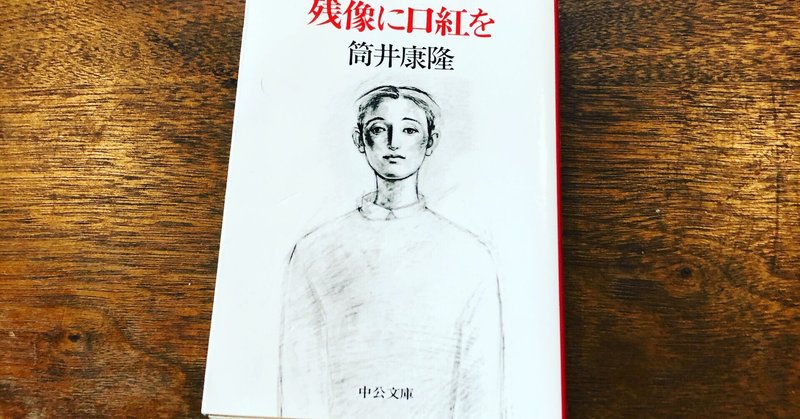

読書感想文【残像に口紅を】筒井康隆

「あ」が使えなくなると、「愛」も「あなた」も消えてしまった。世界からひとつ、またひとつと、ことばが消えてゆく。愛するものを失うということは、とても哀しい。

言葉が消滅するなかで、執筆し、飲食し、講演し、交情する小説家を描き、その後の著者自身の断筆状況を予感させる、究極の実験的長編小説。

なんじゃこりゃーーーーーーーーーーー!!!

もう最初の50ページぐらいに書かれた

この小説の目的や定義にやられて

ドキドキとワクワクが止まらずに読み進めた

あらすじの通り言葉がひとつずつ消えていく

著者は消えた言葉はもちろん使えないどころか

その言葉として認識されている人や物は世界からも存在しなくなる

作中で主人公である小説家と編集者との間で

この作品を描くにあたってのルールが決められる

<ルール>

・日本語表記の「音」をひとつずつ消していき、その音の含まれている言葉は使えない。

・消えた言葉は代わりの言葉で表現できるが、表現できなくなった場合、その存在は消える。

・母音がなくなってもそれに連なる子音は無くならない

・長音の音引きも同時に無くなる(「い」→「コーヒー」)

・拗音や促音も同時に無くなる(「や」→「ゃ」)

・濁音や半濁音は別々とする

・助詞の「は」は、「は」と発音するときは「わ」が消えても残る(「へ」も同様)

・同音異字は同時に無くなる(「お」→「を」)

・不自然でなければ会話に文語体を使って良い

・音読み訓読みは別

・外来語の使用は良識の範囲内

・母音に濁点をつけたものは別(「ヴォ」など)

前半は言葉が少しずつなくなっていっても

小説のテーマである「虚像と現実」という物語が

ちゃんと成立していて筒井先生の語彙力と文章力に感嘆する

多少の言葉が使用できなくなっても

何も問題がないように進んでいく

主人公が家族で食事をとる場面で

先ほどまでいたはずの3女の姿が消える

3女の名前の一文字がこの世から消えた瞬間だ

それでも「娘」という言葉は残っているため

自分の何かがそこにあったという残像だけを感じ

まだ化粧もしたことのない高校生だった

娘の残像に主人公が口紅を塗るシーンは

タイトルにもなっただけにグッとくる場面だ

後半にはいよいよ使える言葉が足りない中での

文学講座にたつ主人公

もう言葉の語尾が昔話に登場する翁のようで

ニヤリとしながら読み進めた

(「じゃな」とか「わい」とか「おる」)

最後はほとんどの言葉が使えなくなっていくので

物語として確立できなくなっていくが

それでも絞りだされる言葉たち

同じ音しか使えないので必然的にラップのようになる

最後の一文字が消えていくときは

少し泣きそうになってしまった

言葉がなくなるということは世界がなくなるのだ

本当に素晴らしい小説だった

小説としてどうなのか?

という賛否もあったようだが

ご本人も「実験的」と話されている通りなので

かなり前衛的アプローチだが

私には充分に小説として

読後に最高のお土産を頂けた作品

筒井康隆ワールド全開!

天才に触れる一冊!

これは確実に私の今年のベスト9に入る

いただいたサポートは毎月の書籍代に使わせていただいています!(たまにコーヒー)本当にありがとうございます!